特别策划|日本东北大学李玉友等:厌氧氨氧化生物脱氮理论与技术发展专题

编者按 ✦

厌氧氨氧化(anaerobic ammonia oxidation, anammox)是利用NO2-将NH4+氧化为氮气的自养生物脱氮工艺,较传统硝化-反硝化工艺具有需氧量低、无碳源需求、污泥产量少,以及可大幅度降低脱氮能耗、处理成本和温室效应气体排放等优点。为推动anammox工艺在含氮污水处理中的大规模工程应用和普及,应从理论上进一步阐明anammox菌的生理代谢特征、探讨相关微生物群落结构(生物膜和颗粒)和互利共生的调控机制,从技术上探索anammox菌高效持留、互利菌群种间高效协同等策略,提升相关工艺控制和运营技术,提高最大处理能力和抗环境冲击能力,从而开发适用于不同类型污水的快速启动、稳定高效运行的新技术。

为更好地梳理该领域的最新成果,《环境工程学报》编辑部特邀请李玉友、刘思彤、陈荣3位教授担任专题主编,推出厌氧氨氧化生物脱氮理论与技术发展专题,以期为助推进一步的机理研究和技术应用提供参考。该专题13篇文章分别刊登于我刊2022年第2、3期(戳封面进入专题页面)。本期推文为您推荐专题的序言《厌氧氨氧化:理论和工艺发展概述》,您可以通过语音与文字两种方式了解该文章。

点击封面,直达专题

文章信息:

薛意, 陈荣, 邢保山, 李玉友. 厌氧氨氧化:理论和工艺发展概述(代序言)[J]. 环境工程学报, 2022, 16(2): 375-380. doi: 10.12030/j.cjee.202201175

引言

为实现“碳中和”目标,低碳脱氮新技术的开发及其工程化应用成为污水处理领域的研究热点。污水生物脱氮的主要途径为传统的硝化反硝化反应,但其工程应用仍存在能耗高且难实现低碳化的问题。厌氧氨氧化(anammox)可在厌氧条件下,以氨氮为电子供体、亚硝氮为电子受体,实现氨氮和亚硝氮的同步脱除并生成氮气。与传统硝化反硝化工艺相比,基于厌氧氨氧化的新工艺可有效降低曝气成本、减少污泥产量及有机碳源需求量,是未来污水生物脱氮的重要发展方向。

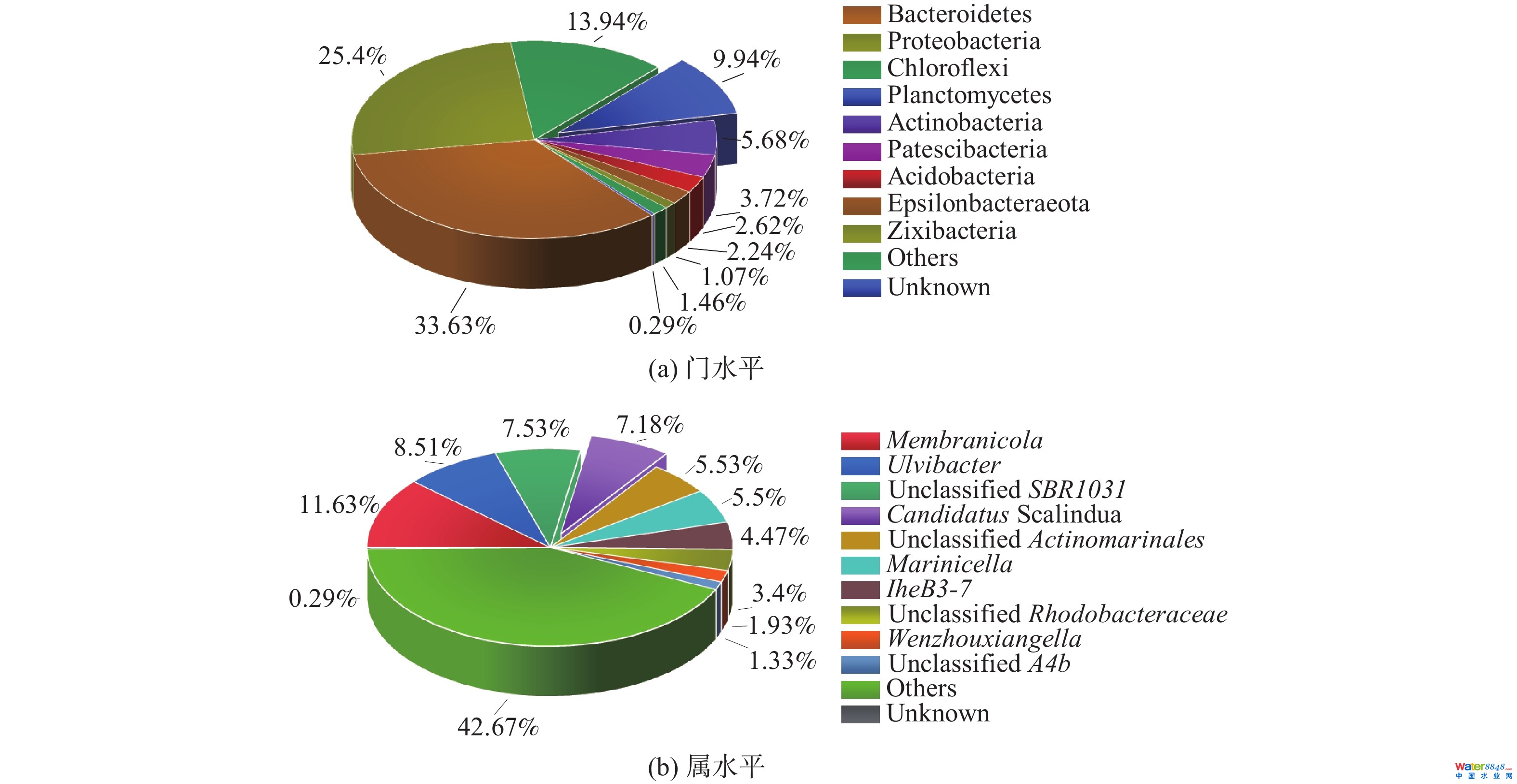

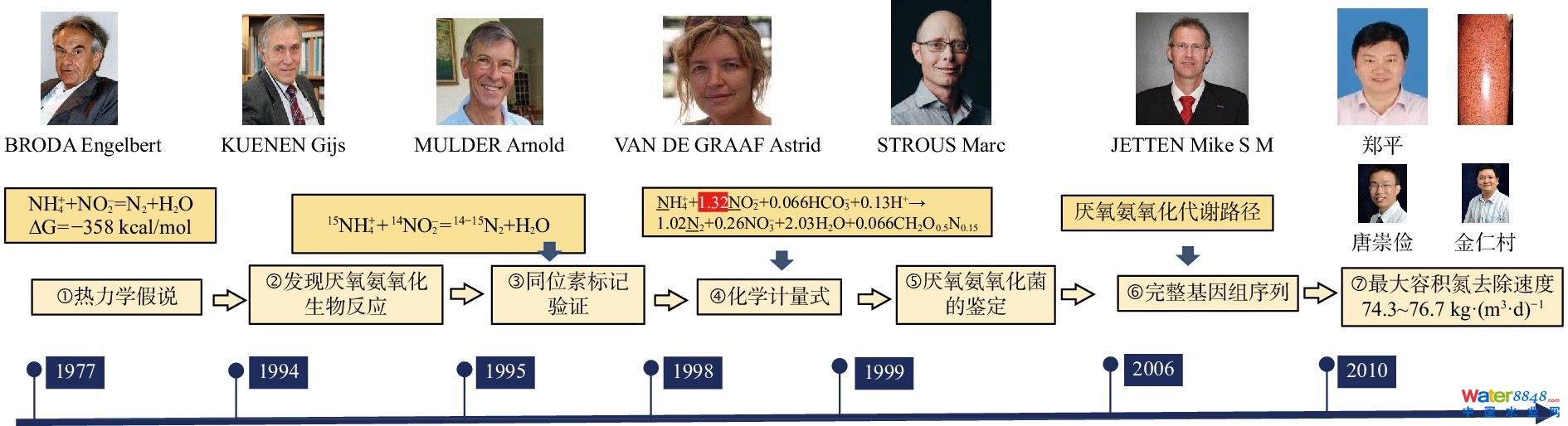

厌氧氨氧化生物反应的发现

及对菌种的初步探索

1977年,奥地利理论化学家BRODA Engelbert运用热力学理论推断并提出存在一种生物反应,可利用氨氮和亚硝氮生成氮气,预测可能存在该生物反应。20世纪90年代,荷兰Gist Brocades公司的MULDER Arnold发现该公司的反硝化中试流化床装置中存在:在厌氧条件下,当污水中含有硝氮时,反应器中氨氮明显减少并伴有氮气的产出。该现象被命名为厌氧氨氧化(anaerobic ammonium oxidation)。MULDER Arnold将此现象介绍给了荷兰代尔夫特理工大学的KUENEN Gijs教授。1995年,KUENEN Gijs的学生VAN DE GRAAF Astrid通过向基质中加入N15标记NH4+ -N和N14NO2–-N生产14-15N2,直接证明了厌氧氨氧化生物反应的存在。

KUENEN Gijs团队从1997年开始对anammox展开系统性的基础研究。首先,STROUS Marc利用序批式反应器将厌氧氨氧化菌富集纯化至70%以上,确定了anammox菌隶属于浮霉菌门(Planctomycete),将实验株命名为Candidatus Brocadia anammoxidans,并提出了厌氧氨氧化反应的化学计量式。从化学式中可看出anammox菌的增殖系数非常低,消耗每摩尔NH4+生产出的anammox生物质含有(0.066±0.01)mol碳,即anammox菌每消耗1 g N会生成0.0486 g anammox生物质,相当于0.164 g COD,其倍增时间更长达11 d。STROUS Marc和JETTEN Mike S M对神秘的厌氧氨氧化菌进行了宏基因分析,确认了潜在的中间代谢产物羟氨(NH2OH)和肼(N2H4)及潜在的代谢路径并修正了厌氧氨氧化反应的化学计量式。

图1 厌氧氨氧化生物反应发现与探索进程(请横屏观看)

Fig. 1 Discovery and exploration of biological reaction of anammox

厌氧氨氧化技术的早期工程应用

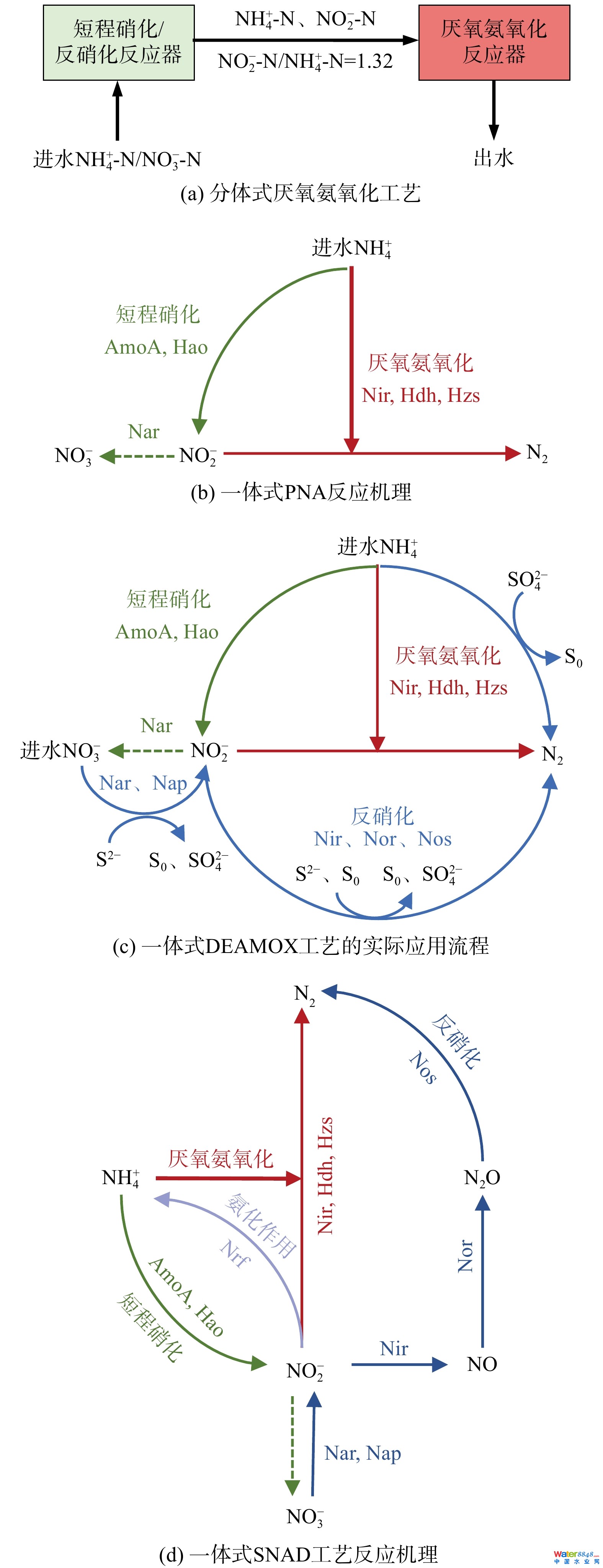

1998年,比利时根特大学的VERSTRAETE Willy团队采用序批式反应器率先提出氧限制型自养硝化反硝化工艺(OLAND)。2001年,JETTEN Mike S M团队以氧气为限制条件控制部分亚硝化过程,利用序批式反应器提出了基于亚硝酸盐的完全自养脱氮CANON的一段式工艺。2005年,古川憲治团队使用固定床生物膜培养富集厌氧氨氧化菌,并提出一段式部分亚硝化-厌氧氨氧化脱氮工艺(SNAP)。由于厌氧氨氧化反应会产生硝氮,其比例达进水总氮的7.5%~11.2%,故需要进一步去除。2008年,大连理工大学杨凤林团队结合反硝化工艺提出了同步部分亚硝化、厌氧氨氧化和反硝化工艺(SNAD),以去除剩余的硝氮。

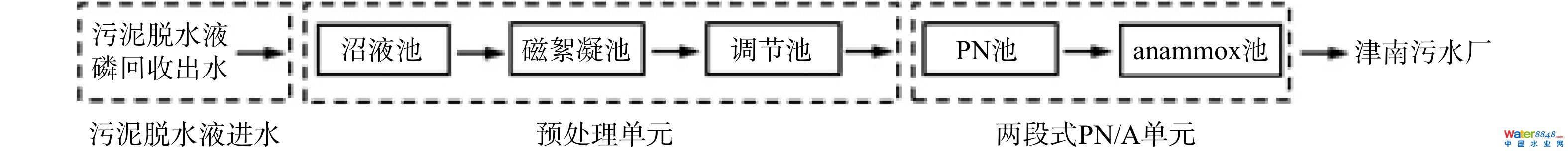

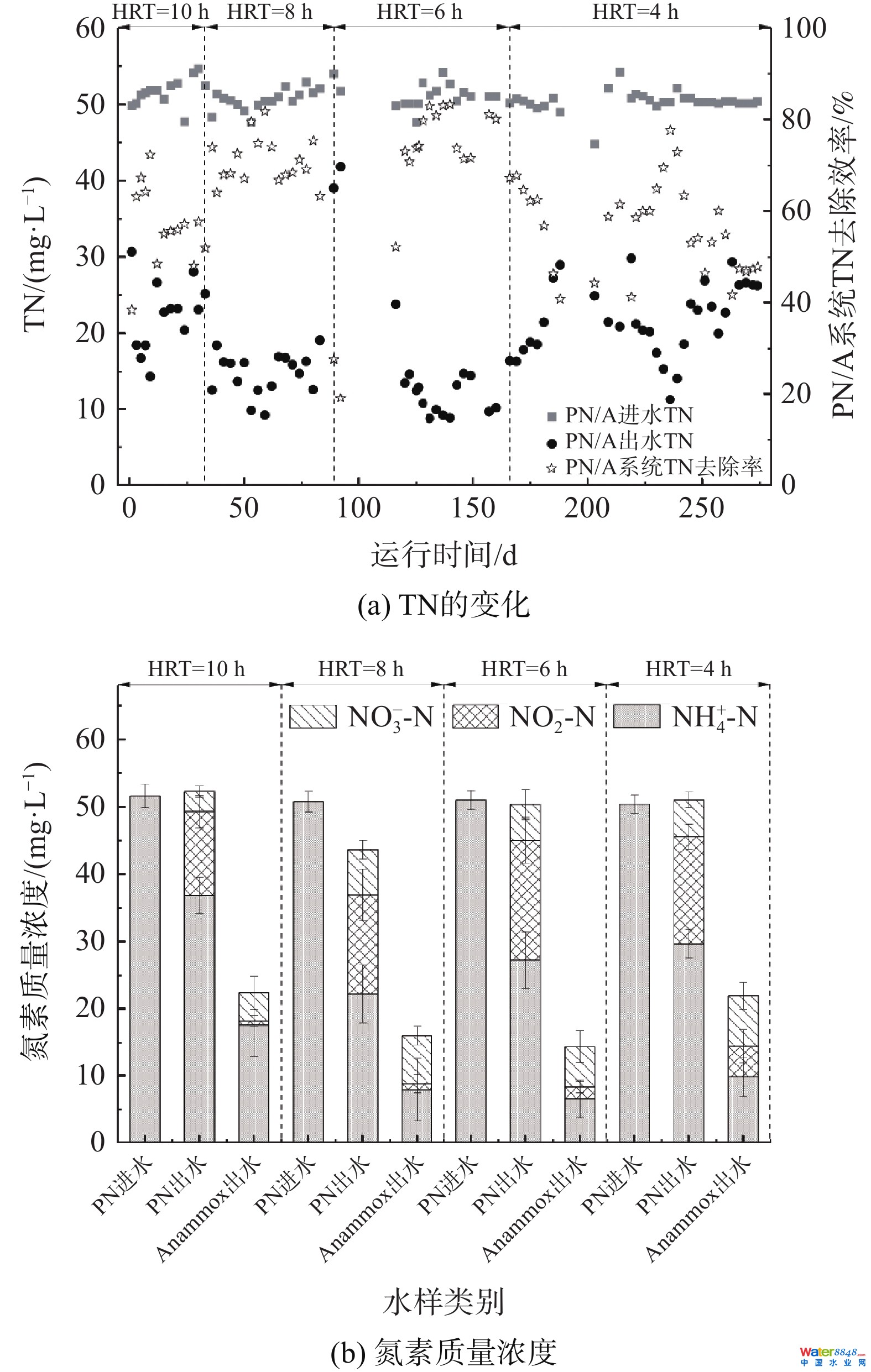

1997—1998年,德国的80 m3的全程自养脱氮(DEMON)工艺和瑞士的33 m3生物转盘反应器在处理高浓度氨氮的垃圾渗滤液时均发生厌氧氨氧化反应。2001—2006年,VAN LOOSDRECHT Mark及其同事与帕克公司合作,用两年时间在荷兰鹿特丹市启动了第1个两段式SHARON®-Anammox®脱氮示范工程,用以处理污泥消化回流液。该工艺的前段SHARON是采用1 800 m3完全混合式的部分亚硝化工艺(PN),而PN出水进入70 m3内循环(IC)厌氧反应器,并通过厌氧氨氧化颗粒污泥转化为氮气。2004年,WETT Bernhard和HELL Martin在奥地利Strass污水处理厂采用500 m3序批式反应器用两年半时间成功启动一段式厌氧氨氧化悬浮污泥脱氮工艺(DEMON®)。该工艺基于硝化反应产H+原理,通过检测pH调节曝气实现部分亚硝化,并采用旋流分离器和微筛选择器截留污泥,以控制污泥停留时间、减少厌氧氨氧化菌流失。为进一步去除厌氧氨氧化反应产生的硝氮,台湾省交通大学林志高团队在台北市成功启动同步部分亚硝化、厌氧氨氧化和反硝化(SNAD)工艺(384 m3),用以处理垃圾渗滤液,美国俄克拉荷马市蓝色平原污水处理厂建立全球最大的侧流全程自养脱氮工艺(DEMON®)。该污水处理厂的氮处理能力为11 800 kg·d-1,并且节省了60%的能耗、减少了90%的污泥。

截止2014年,全球范围内采用厌氧氨氧化工艺建成的商用污水处理厂已超过100座,但这些污水处理厂主要用于处理高氨氮浓度的污水。2016年,新加坡公用事业局的曹业始及其同事在樟宜再生水厂的市政污水处理单元(处理量为20×104t·d-1)中实现了部分厌氧氨氧化工艺(处理贡献率>30%)。该工艺较传统脱氮工艺降低了10%~30%能耗,减少了10%~40%池容。2019年,北京工业大学彭永臻院士团队利用移动床生物膜反应器(MBBR)改造西安第四污水厂(处理量为25×104t·d-1),实现了部分厌氧氨氧化工艺(处理贡献率>16%)。2021年,日本东北大学李玉友团队在市政污水处理厂的厌氧膜生物反应器出水后实现了中试规模一段式流动载体型的部分亚硝化-厌氧氨氧化工艺(处理贡献率>89%),并开发了中试规模一段式部分亚硝化-厌氧氨氧化-羟基磷酸钙型的脱氮磷回收工艺(PNA-HAP)。

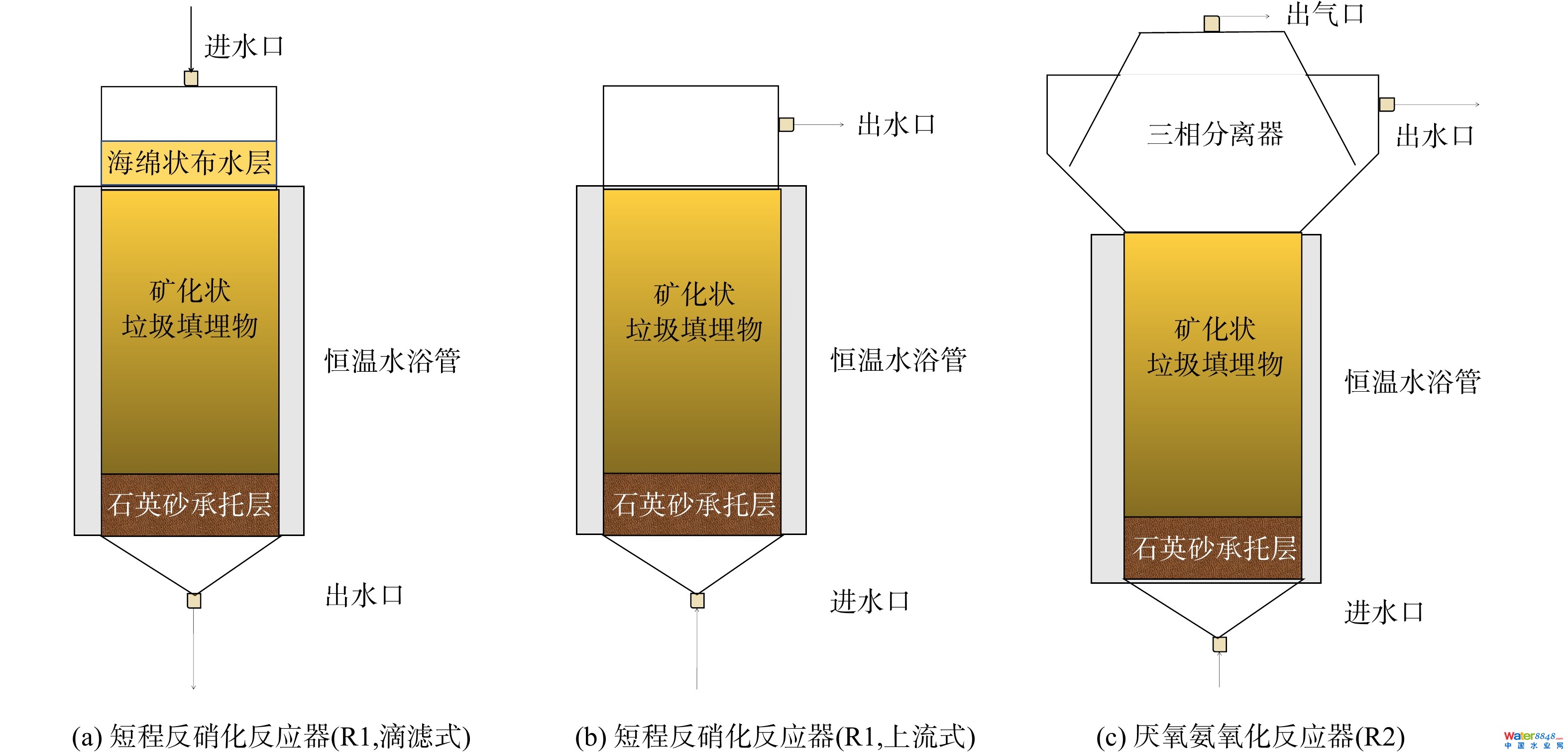

Anammox工艺开发新进展

2013年,澳大利亚昆士兰大学袁志国团队提出利用甲烷型反硝化耦合厌氧氨氧化的工艺。该工艺中,厌氧甲烷氧化反硝化(denitrifying anaerobic methane oxidation,DAMO)菌可利用厌氧氨氧化反应产出的硝氮及发酵液中的溶解性甲烷,进而生成亚硝氮或者氮气。之后,亚硝氮还可继续被厌氧氨氧化菌利用。该工艺有3个优势:提高脱氮效率;去除厌氧出水中溶解性甲烷,防止温室气体甲烷释放至大气中;无需额外补充有机物就能去除硝氮。同年,北京工业大学彭永臻院士团队提出了部分反硝化(NO3--NO2-)耦合厌氧氨氧化的工艺[37]。部分反硝化(partial denitrification,PD)将厌氧氨氧化产生的硝氮(NO3-)转化成亚硝氮(NO2-)被厌氧氨氧化菌利用,从而有效减少系统对有机物的需求。更重要的是,由于在低浓度氨氮环境中,亚硝酸盐氧化菌更容易将亚硝氮氧化成硝氮,故制约了厌氧氨氧化技术应用。针对此问题,该团队将产生的硝氮通过部分反硝化菌还原成亚硝氮作为厌氧氨氧化的基质,为厌氧氨氧化在市政污水中的稳定运行提出了新思路。

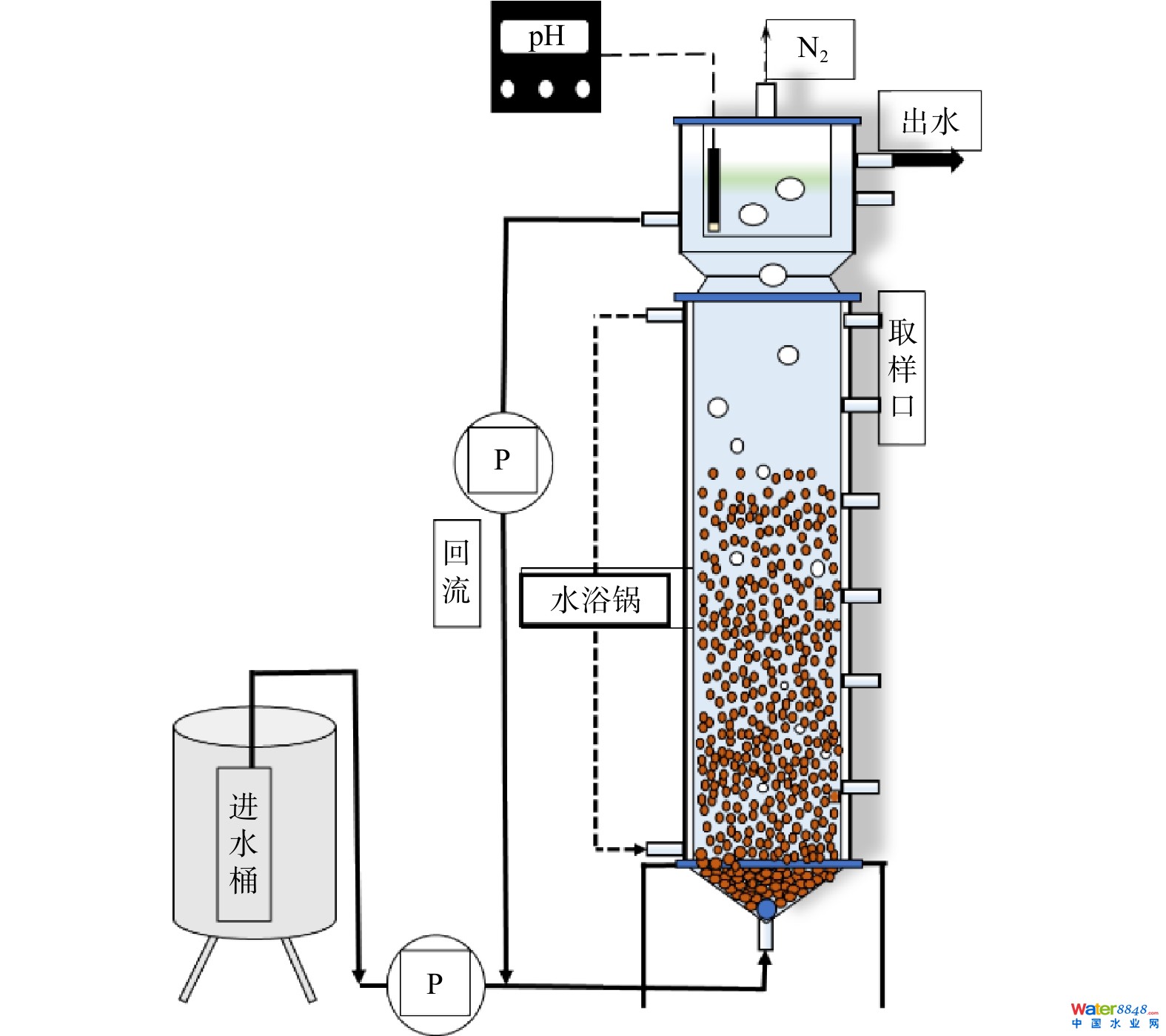

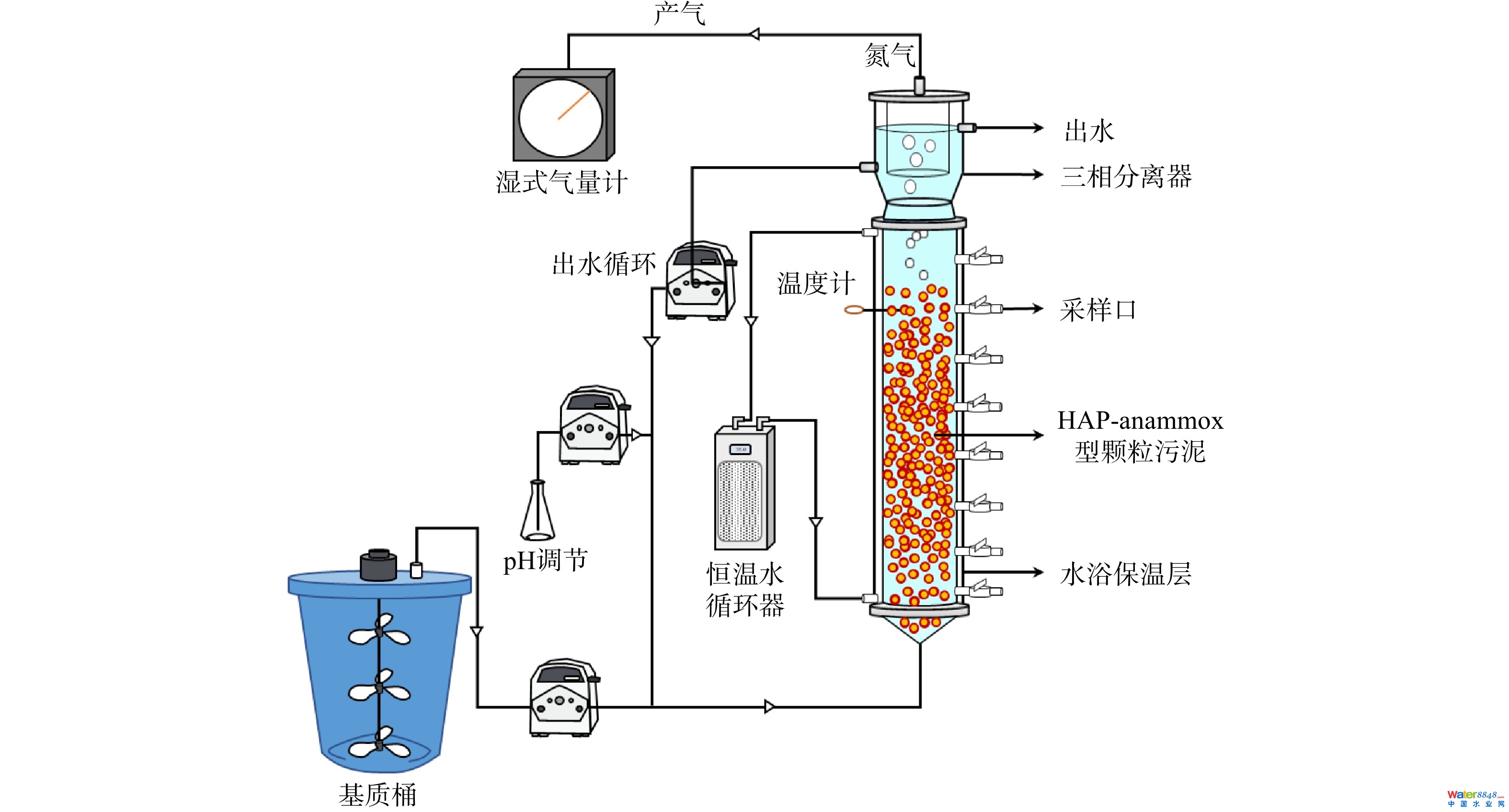

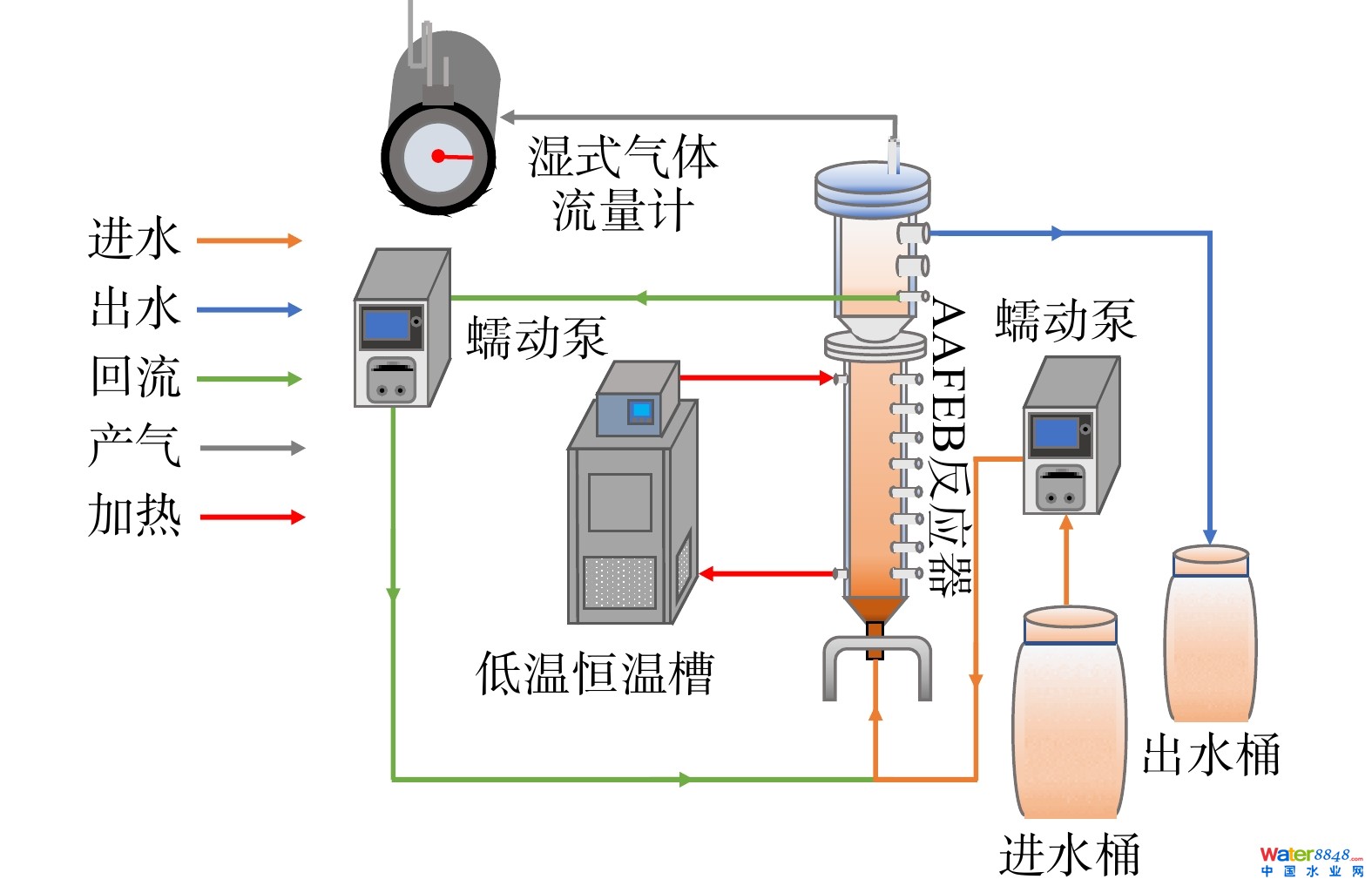

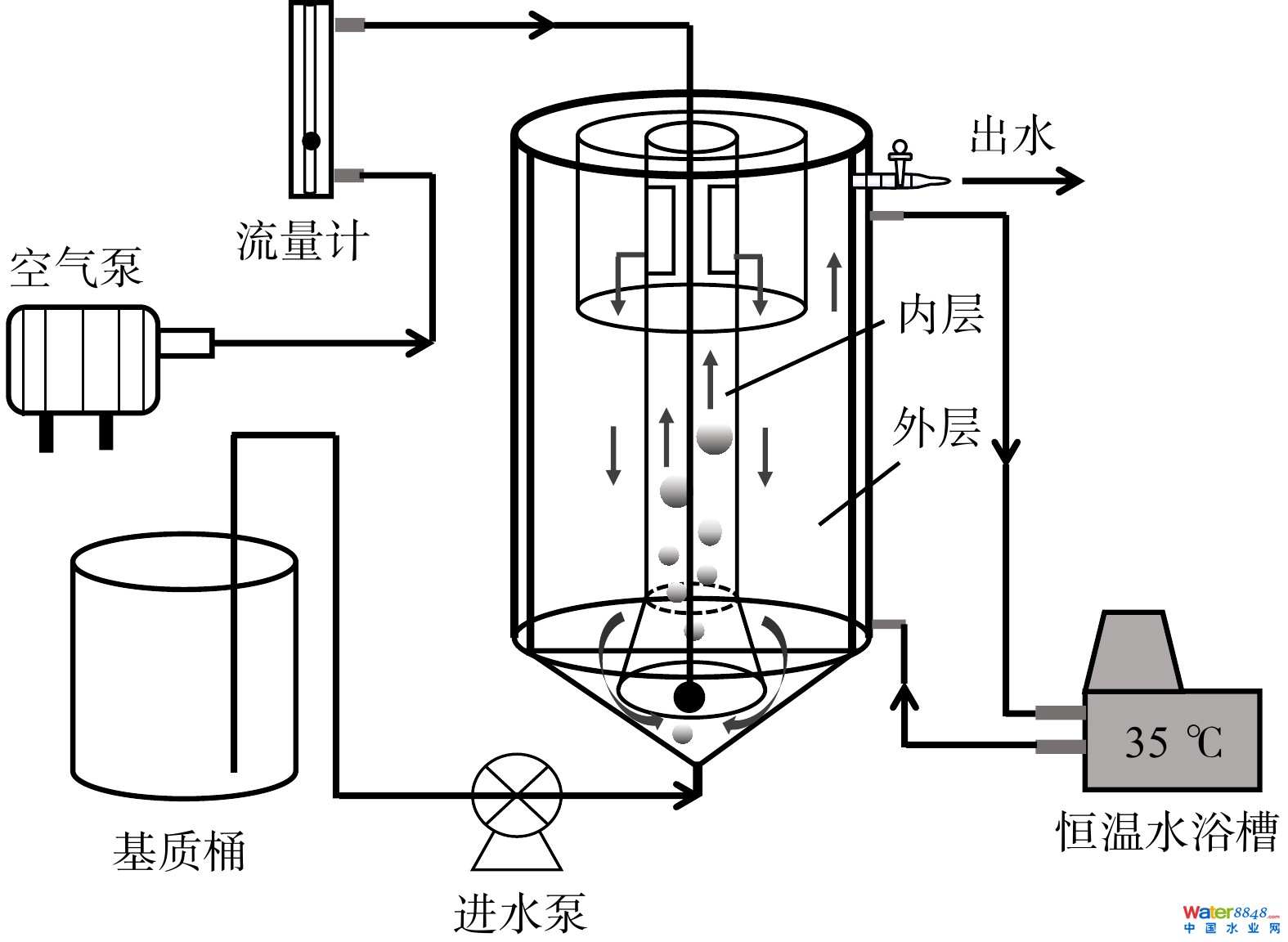

2018年,李玉友团队利用膨胀颗粒污泥床(EGSB),在厌氧氨氧化颗粒污泥的基础上耦合化学结晶法,实现了磷的回收。该工艺中形成的新型anammox-HAP颗粒污泥外层为厌氧氨氧化生物膜,可实现脱氮,其内核为碱式磷酸钙结晶。这种颗粒污泥的沉降速度可达到300 m·h-1,使得系统污泥流失率大大减小。该工艺已发展出一段式和两段式2种类型,在温度为7~35 ℃、进水总氮浓度为200~1 500 mg·L-1条件下,已长期运行并高效地实现了氮的去除和磷的回收。阿里格尔穆斯林大学BASHEE Farrukh团队和北京工业大学彭永臻院士团队先后提出利用反硝化聚磷酸菌回收污水中磷的耦合厌氧氨氧化工艺。该工艺既可减少厌氧氨氧化产出硝氮,又能高效地实现磷的回收。利用该工艺处理市政污水时,出水的平均TN为5.0 mg·L-1、平均NH4+-N为1.5 mg·L-1、平均TP为0.2 mg·L-1,氮去除率和磷去除率可分别达到90%和70%。

图2 厌氧氨氧化的工艺开发与应用进展(请横屏观看)

Fig.2 Progress in development and application of anammox process

小结

目前,在厌氧氨氧化的实际工程应用中,仍面临菌种倍增时间长、亚硝氮来源受限、易发生抑制、运行不稳定等诸多问题。如何高效富集anammox细菌、快速启动反应器,以及如何优化调控NO2-/ NH4+比和NO3-生成以达到高效稳定的脱氮效果,实现anammox在含氮污水处理中的大规模化工程应用和普及,需要开展以下2方面的研究:从理论上进一步阐明anammox菌的生理代谢特征,探讨相关微生物群落结构(生物膜和颗粒)和互利共生的调控机制;从技术上合理利用一段法和两段法,探索anammox菌高效持留、互利菌群种间高效协同等技术策略,提升该相关工艺控制和运营技术,提高最大处理能力和抗环境冲击能力,开发适用于不同类型污水的快速启动、稳定高效运行新技术。

作者简介✦

李玉友,日本国立东北大学工学院土木与环境工程系教授,博导,注册工程师。任环境保全工学研究室主任,兼任日本东北大学环境学院教授。从1980年代开始从事厌氧生物处理技术的研究,已在环境工程领域中日英学术期刊发表论文500余篇,其中SCI论文370余篇,发明多种污水和废弃物处理工艺。担任日本土木学会理事,日本水环境学会理事,日本环境技术学会理事。获得日本东北大学校长教育奖,日本水环境学会论文奖(2019年度)和学术奖(2021年度)。

◆基于疫情防控的环境管理与消毒技术专题(2)|室内空气消杀及饮用水消毒技术

◆封面文章|陈明飞李激等:活性污泥包埋颗粒的制备及其氨氮处理性能

◆封面文章|孙宁:我国土壤环境管理名录制度实施中的问题分析和对策

◆专论|西南石油大学刘宇程等:固体废物含油量测定方法与标准确立过程中的问题及建议:以含油钻屑为例

◆基于疫情防控的环境管理与消毒技术专题|周小莉等:重大疫情期间医疗废物应急处置中的问题及建议

厌氧氨氧化生物脱氮理论与技术发展专题

厌氧氨氧化(anaerobic ammonia oxidation, anammox)是利用NO2-将NH4+氧化为氮气的自养生物脱氮工艺,较传统硝化-反硝化工艺具有需氧量低、无碳源需求、污泥产量少,以及可大幅度降低脱氮能耗、处理成本和温室效应气体排放等优点。为推动anammox工艺在含氮污水处理中的大规模工程应用和普及,应从理论上进一步阐明anammox菌的生理代谢特征、探讨相关微生物群落结构(生物膜和颗粒)和互利共生的调控机制,从技术上探索anammox菌高效持留、互利菌群种间高效协同等策略,提升相关工艺控制和运营技术,提高最大处理能力和抗环境冲击能力,从而开发适用于不同类型污水的快速启动、稳定高效运行的新技术。

为更好地梳理该领域的最新成果,《环境工程学报》编辑部特邀请李玉友、刘思彤、陈荣3位教授担任专题主编,推出厌氧氨氧化生物脱氮理论与技术发展专题,以期为助推进一步的机理研究和技术应用提供参考。该专题13篇文章分别刊登于我刊2022年第2、3期。

摘要 (

摘要 ( HTML全文

HTML全文 PDF 1332KB (

PDF 1332KB (