Towards a pollution-free planet

Special issue

全球气候变化与环境污染给人类带来了前所未有的挑战,而“双碳”战略等新政策为污水处理领域赋能,是引领科技创新的重要抓手。

任洪强院士团队结合国情,阐述了污水处理科技创新的新需求,并聚焦科技前沿和热点,提出未来污水处理领域应构建“降碳-减污-健康-智慧”协同的新体系,并注重与以材料基因组学、合成生物学及人工智能等为代表的新技术的融合,从而在高水平科技创新引领高质量水环境保护和产业健康发展、共同迈向零污染地球中贡献力量。

摘要图

PART/1

污水处理科技创新需求

国际需求

联合国环境规划署(UNEP)发布的《为了人类和地球:联合国环境规划署2022—2025年应对气候变化、自然与生物多样性丧失、污染与废弃物战略》与近年提出的“Planetary Boundaries”概念,为解决全球环境问题提供了新视角,加强水环境管理、加快数字化转型迫在眉睫。

国内需求

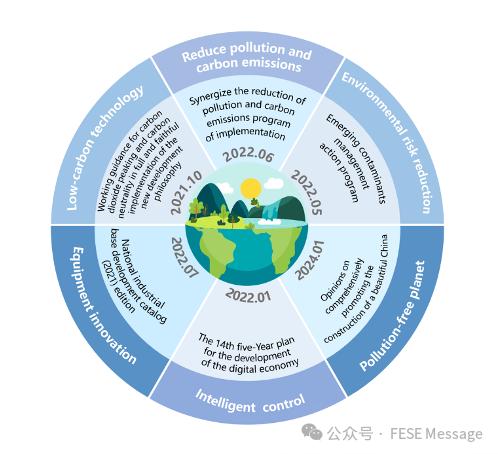

当前,中国污水处理领域面临碳达峰和碳中和、减污降碳协同增效、新污染物治理、产业标准化和智慧化等新形势,系列新政的出台正加速推动技术低碳化、装备原创化、管控智慧化和工程简集化。

图1 中国最新的污水处理政策

图1 中国最新的污水处理政策PART/2

污水处理科技前沿

研究动向

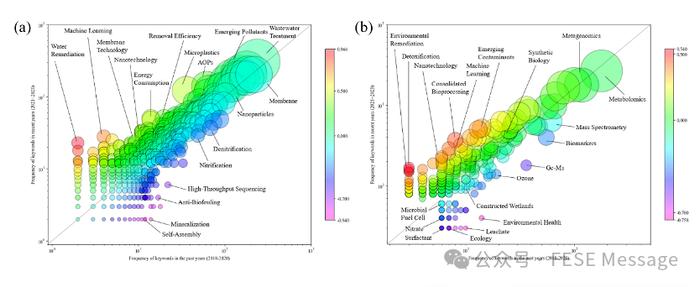

团队通过文献计量学分析,发现水环境修复技术、机器学习是目前水处理领域的研究热点,进一步地,物化处理的研究聚焦高级氧化技术(尤其是光催化、纳米材料的应用),而氨氮的高效脱除、绿色水处理药剂、短流程工艺和废水资源化是未来的重要发展方向;微污染水、微生物组学、多污染物协同降解、氮磷去除、毒性削减则是生物处理的研究热点,而应用于复杂污染物降解和毒性削减的功能菌群构建、高传质生物反应器、生物处理智慧化管控是重要的发展方向。

热点工具

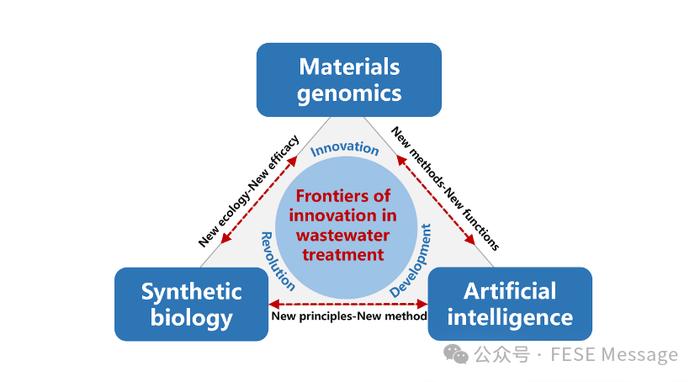

当前,以材料基因组学、合成生物学及人工智能等为代表的新技术不断融入水处理科技研究。材料基因组学融合高通量材料计算设计、高通量材料实验和材料数据库三大组成要素,助力新材料的“按需设计”;合成生物组学用于设计和改造生物体系,构建典型环境污染物的高效降解菌群;人工智能技术利用现代信息技术和智能算法模型,为污染物的精准识别、控制修复与系统治理提供重要支撑,在污水处理领域均具有广阔的应用前景。

PART/3

污水处理科技创新路径

降碳技术

污水处理降碳应从源头减碳、过程控碳、末端固碳三方面考虑:可从污水管网改造修复、污水处理工艺优化、高能耗设备更替、智慧化管理等方面实施源头减碳,从污水和污泥处理中的热能及有机质利用、再生水循环利用等方面替代部分供热、供电过程碳排放,从生态缓冲带、湿地等水生态系统方面增强末端固碳能力。

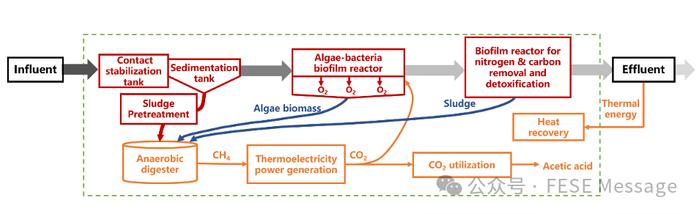

“降碳-减污”耦合技术

满足高水质标准需求的工艺往往难以实现低碳,因此应注重降碳与减污的协同,团队构建了“进水碳转向回收甲烷+藻-生物膜复合反应器脱氮除磷+自养反硝化深度脱氮+工艺智慧化管控”的集成工艺(如下图),通过降(转碳、捕碳、固碳)、减(减能耗物耗)、回(回收化学能、水热)、协(水/泥/气处理协同),实现污水处理降碳与减污高效耦合。

图3 废水处理减碳减排耦合技术工艺重构示例

图3 废水处理减碳减排耦合技术工艺重构示例“降碳-减污-健康”协同技术

为进一步解决污水处理出水毒性升高以及低浓度复合污染物长期暴露带来的水质风险问题,需将重点聚焦于环境污染、气候变化及其双重影响下水质风险防控机制的核心问题,在降碳、减污目标的基础上,增加“风险防控”的内涵,耦合形成“降碳-减污-健康”协同的技术体系,将研究重心从应对新污染物控制提质转向水质健康风险控制。

降碳减污协同增效标准体系

通过梳理发现,污水处理工程、质量和管理类标准数量偏少,而低碳污水处理方面的标准更尤为缺乏,未来应着力推动构建涵盖“碳排核算-碳污协同技术-装备-材料-工程-评估-管理”的低碳污水处理全链条标准体系,引领支撑污水处理降碳减污协同增效。

污水处理智慧化技术

应重点推动大数据驱动的污水处理功能材料及工艺优化研究:以常规污染物、特征污染物、新污染物高效去除为导向,运用人工智能技术对新材料潜在结构及功能进行预测、构建具有高吸附性、催化性、无二次污染的新功能材料,重点攻克多目标、短流程工艺,重构双碳背景下的污水处理新工艺。

PART/4

展望

我国污水处理领域应抢抓历史机遇,充分借鉴新一轮科技革命成果,探索构建“污水处理+”、即“降碳-减污-健康-智慧”协同的新体系,加快与材料基因组学、合成生物学及人工智能等的融合,努力推动自主科技创新步伐,共同迈向零污染地球。

作者简介

任洪强 环境工程专家,中国工程院院士。现任南京大学教授、博士生导师、环境学院院长,国家卓越工程师团队“工业废水治理技术与装备”负责人、国家自然科学基金基础科学中心“水质风险控制工程学”项目负责人等。长期从事工业废水、工业园区水污染防治方向的创新研究,发表论文300余篇(SCI收录200余篇),出版专著5部;获授权中国发明专利120余件、美国和欧盟等发明专利40余件;主持研制国际/国家/行业/地方标准等100余项,共获国家及省部科技奖17项,包括国家技术发明二等奖3项、国家自然科学奖二等奖1项、何梁何利基金科学与技术创新奖1项、省部级科技奖一等奖7项、国际ISO卓越贡献奖1项及中国标准创新贡献奖1项等。

文稿 | 黄辉,南京大学

编校 | 高岳

获取文章原文

本文内容来自FESE期刊2024年第18卷第6期发表的Perspectives文章“Scientific and technological innovations of wastewater treatment in China”。通讯作者为南京大学任洪强院士。

引用格式:Hui Huang, Rui Ma, Hongqiang Ren. Scientific and technological innovations of wastewater treatment in China. Front. Environ. Sci. Eng., 2024, 18(6): 72 https://doi.org/10.1007/s11783-024-1832-3

本文来自 Special issue - Towards a pollution-free planet

WATER8848前言:环保企业确实迎来了新的发展机遇,这主要体现在以下几个方面:

首先,随着环保产业的进一步发展和深化,它已经从单纯的环境治理扩展到了生态修复和管理。这意味着环保企业不再仅仅关注于污染物的处理,而是需要解决更深层次的生态不健康和生态系统可持续性的问题。这为企业提供了更广阔的业务范围和更大的市场空间。

其次,随着环境管理从单纯的环境管理、水质管理,发展到水质和生态的双重管理,对环保企业的要求也更为严格和全面。这要求环保企业不仅要有先进的治理技术,还需要具备生态监测和评估的能力。这将催生更多的产业机会,例如监测指标系统和监测装备系统的研发和生产。

再者,循环型社会的构建为环保企业提供了新的发展方向。通过循环圈、生态圈和物质的代谢圈的耦合,可以形成城乡共同融合的循环性绿色产业链。在这个过程中,科技创新是关键,但也需要解决一些关键技术节点的问题,如低能耗、低物耗和低成本的循环技术等。这为环保企业提供了发展相应技术和产品的机会。

最后,工业减污降碳协同增效也是环保企业发展的必然趋势。将减污和降碳有机结合起来,不仅可以提高环境治理的效果,还可以推动环保产业的持续发展。这需要环保企业加强技术研发和创新,提高治理效率,降低治理成本。

总的来说,环保企业确实迎来了新的发展机遇,但也面临着更高的要求和挑战。只有不断加强技术创新和研发,提高服务质量和效率,才能在市场竞争中立于不败之地。同时,政府和社会各界也应给予环保企业更多的支持和关注,推动环保产业的健康发展。

曲久辉院士:发展新质生产力,构建“大环保科技、大环保产业”

国际水协第18届可持续污泥技术与管理会议 报名注册:https://iwa-sludge-2024.casconf.cn/userRegister

国际水协第十八届污泥大会日程-IWA Sludge Conference Programme Version 1.0

会议报名注册:https://iwa-sludge-2024.casconf.cn/userRegister

组委会联系方式

联系人 :

王领全13752275003(微信同号)

金晟 18622273726(微信同号)

孙磊 13702113519(微信同号)

文凯 13116096294(微信同号)

电话:022-27835639 27835592 13752275003

E-mail:wanglingquan88@163.com;cnwater@vip.163.com

传真:022-27835592

地址:天津市和平区新兴路52号都市花园大厦21层