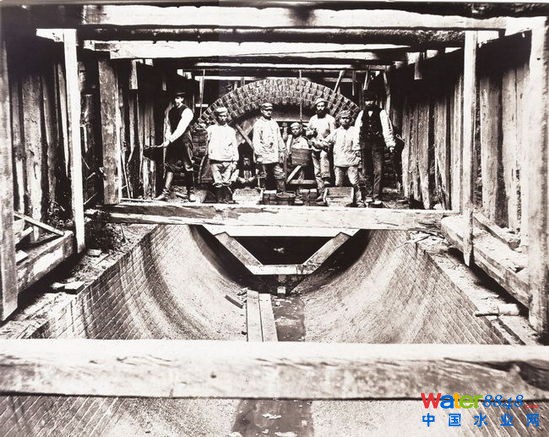

汉堡的地下排水系统是世界上最古老的现代化排水系统,始建于 1842 年。该系统的下水管道遍布全城,还包括了一个冲水系统,和一个容量很大的地下调蓄库,在洪水期有很强的调度水量能力。这种排水设计理念很快作为样板,被欧洲和美国其他城市效仿。

如今,汉堡水务局正计划对170年前设计的下水道进行现代化改造。根据水务局雨水工程师尤利安·齐格勒介绍,原本为3米宽的下水道中将加入直径为2.4米宽的玻璃纤维管。这就是说,下水道非但没有拓宽,反而越来越窄。

水务局工程师这样解释,这样做主要是考虑经济合理性。管道越粗,建设和维护费用就会越高。毕竟暴雨在一年当中发生的几率是比较小的,管道过宽会造成资源浪费。另外,汉堡的下水管道是雨水污水合流,如果管道过宽,水流流速就会减慢,这就不利于带走下水管道里的污物。

记者查阅资料后发现,如今一些发达国家的大城市正在对工业革命时期设计的地下排水系统进行改造,但由于改造费用巨大,造成不少争议。比如东京建成大大小小 20 多座排水调节池,近 10 年,用于河道整治和地下调节池的预算,平均每年在 600 亿日元上下,下水道工程还有另外的预算。而俄罗斯莫斯科始建于 1898 年的排水管网面临老化、过于狭窄的危险,专家建议重建,而莫斯科官方认为该地区少有高强度降雨,耗费巨资建立强大的排水系统划不来。

为了寻求一条既经济又能顺利解决暴雨灾害的方式,汉堡人选择不再过分依赖地下管道。汉堡城市排水公司责任人近期在接受《德国之声》专访时这样说:“排水管网哪怕再强大,总有一个设计上限。随着全球气候变化,极端天气越来越多,过分依赖人工管网,迟早会有崩溃的一天。”

用城市绿地“锁住”雨水

汉堡城市排水规划负责人居内表示,汉堡市内大面积的绿地在排水系统中发挥了巨大的作用,绿地能够锁住雨水,它不像混凝土等材料的表面,雨水不至于很快溢出,也就是说它能够延缓雨水的流动。同时,绿地还有助于调节城市的局部气候。

记者发现,尽管汉堡的绿化面积在德国占第一位,而且相关法律规定,每砍一棵树必须种下一棵新树,汉堡人依旧发挥了最大的绿色想象,将城市空间填满绿色。其中,一个有趣的做法是“屋顶绿化”。这种屋顶上面铺设了防水材料,其上又铺上土壤、种上植被,从而可以在下雨时起到涵养水源的作用。这种屋顶还用导管连接了蓄水池,多余的雨水可以再次利用。

目前欧洲最大室外改建项目——港口新城正在汉堡如火如荼进行,此项巨大工程完工后,汉堡市中心面积将增加 40%。这一毗邻易北河的工程,寸土寸金,在 2006 年土地规划的时候并没有将大型的操场绿地纳入其中,后来在陆续迁入的居民强烈要求下,开发商不得不考虑改动计划,最终,一个标准绿地被建造在一座高层建筑的顶层。

除此之外,自行车停放地和公共停车场也开始为绿地锁水效力。在汉堡,停车场大多修成镂空路面,杂草等杂物从空隙中生长出来,也增加了城市绿化面积。另外,汉堡 80% 的路面,比如人行道、步行道、自行车道采用透水性地砖,这种砖本身可透水,不仅解决了积水问题,还能平衡城市生态系统。

跟欧洲相比,中国人口密度更高,绿化面积更紧缺,居内的建议是,即便在人口密度极高的城市,也应该在建筑间留出空间,让雨水通过。比如将一些公共活动场所,有意识地设计成暴雨时可以储水的场所。

汉堡的做法是在城市的居民区建造人工湖或构造水景观、花园或人工湿地增加雨水储蓄能力,另外鼓励居民在家中设置蓄水池。在新建的工业、商业以及居民小区,均要求设计雨水利用装置。没有雨水利用装置,政府将征收建筑造价 2% 的雨水排放设施费和排放费。对于能主动收集使用雨水的住户,政府则每年给予 1500 欧元的“雨水利用补助”。

漂浮建筑不怕水淹

在北京“7·21”暴雨之后,一组名为“德国下水道”的照片在微博上流传,其中第一张是汉堡的鱼市码头被水淹的照片。这是一张 2007 年拍摄的新闻照,尽管这栋码头建筑的底部浸没在水中,但并不意味着德国的下水道“失灵”,汉堡设计部门在建筑设计时早有考量。汉堡鱼市靠近易北河,其地势低洼,在汛期的确可能遭遇水淹的危险,于是这类房屋在防汛墙高度以下的部分,采用封闭式设计,在水淹的情况下,也可以保证密不透水。这样设计的好处是减少了城市的防汛投入。

除此之外,汉堡的仓库城以及邻近的港口新城地处城市低洼地带,一旦发生河水暴涨,就会出现积水。港口新城的建筑充分考虑到水位暴涨的情况,底楼的门窗都采用密闭设计,即便淹没在水中,也不会造成损失。

近年来,汉堡的易北河上出现了十多座“漂浮屋”,这些建筑看似船又像房屋。有人选择在“漂浮屋”里办公,有人则把家安在这里。位于易北河上的国际建筑展(IBA)总部 IBA DOCK 就是其中最典型的一栋“漂浮屋”,这栋由荷兰设计师设计的三层建筑,被 1075 平方米的混凝土浮台托在河面上,会随着易北河的潮涨潮落而上下浮动,自动浮动高度可达 3.5 米。

“不要说暴雨,就算是洪水来袭,这栋建筑都能扛得住。”国际建筑展项目负责人 Uli Hellweg 告诉本报记者,这栋“会游泳”的建筑,是汉堡应对气候变化的全新建筑实践。1962 年,北海洪水泛滥,卷走了 300 多名汉堡居民的生命,其中 2/3 的人居住在汉堡市中心与南部区域之间的 Wilhemsburg。经受重创的 Wilhemsburg 几乎停止了当地的城市建筑,而 2007 年汉堡启动国际建筑展项目时,如何建造能阻抗水淹的建筑,也是他们研究的重点之一。

德国汉堡欲改造百年前下水道 利用绿地“锁住”雨水

核心提示:汉堡水务局正计划对170年前设计的下水道进行现代化改造,认为下水道并不是越宽越好。近年来,汉堡着力研究雨水的就地处理,利用绿地“锁住”雨水,实现天然的“自然水平衡”,水务局一位雨水工程师表示:“这是一种经济有效的防涝方法。”

汉堡欲改造170年前下水道,利用绿地“锁住”雨水,实现天然的“自然水平衡”

汉堡的地下排水系统是世界上最古老的现代化排水系统,始建于 1842 年。该系统的下水管道遍布全城,还包括了一个冲水系统,和一个容量很大的地下调蓄库,在洪水期有很强的调度水量能力。这种排水设计理念很快作为样板,被欧洲和美国其他城市效仿。

如今,汉堡水务局正计划对170年前设计的下水道进行现代化改造。根据水务局雨水工程师尤利安·齐格勒介绍,原本为3米宽的下水道中将加入直径为2.4米宽的玻璃纤维管。这就是说,下水道非但没有拓宽,反而越来越窄。

水务局工程师这样解释,这样做主要是考虑经济合理性。管道越粗,建设和维护费用就会越高。毕竟暴雨在一年当中发生的几率是比较小的,管道过宽会造成资源浪费。另外,汉堡的下水管道是雨水污水合流,如果管道过宽,水流流速就会减慢,这就不利于带走下水管道里的污物。

记者查阅资料后发现,如今一些发达国家的大城市正在对工业革命时期设计的地下排水系统进行改造,但由于改造费用巨大,造成不少争议。比如东京建成大大小小 20 多座排水调节池,近 10 年,用于河道整治和地下调节池的预算,平均每年在 600 亿日元上下,下水道工程还有另外的预算。而俄罗斯莫斯科始建于 1898 年的排水管网面临老化、过于狭窄的危险,专家建议重建,而莫斯科官方认为该地区少有高强度降雨,耗费巨资建立强大的排水系统划不来。

为了寻求一条既经济又能顺利解决暴雨灾害的方式,汉堡人选择不再过分依赖地下管道。汉堡城市排水公司责任人近期在接受《德国之声》专访时这样说:“排水管网哪怕再强大,总有一个设计上限。随着全球气候变化,极端天气越来越多,过分依赖人工管网,迟早会有崩溃的一天。”

用城市绿地“锁住”雨水

汉堡城市排水规划负责人居内表示,汉堡市内大面积的绿地在排水系统中发挥了巨大的作用,绿地能够锁住雨水,它不像混凝土等材料的表面,雨水不至于很快溢出,也就是说它能够延缓雨水的流动。同时,绿地还有助于调节城市的局部气候。

记者发现,尽管汉堡的绿化面积在德国占第一位,而且相关法律规定,每砍一棵树必须种下一棵新树,汉堡人依旧发挥了最大的绿色想象,将城市空间填满绿色。其中,一个有趣的做法是“屋顶绿化”。这种屋顶上面铺设了防水材料,其上又铺上土壤、种上植被,从而可以在下雨时起到涵养水源的作用。这种屋顶还用导管连接了蓄水池,多余的雨水可以再次利用。

目前欧洲最大室外改建项目——港口新城正在汉堡如火如荼进行,此项巨大工程完工后,汉堡市中心面积将增加 40%。这一毗邻易北河的工程,寸土寸金,在 2006 年土地规划的时候并没有将大型的操场绿地纳入其中,后来在陆续迁入的居民强烈要求下,开发商不得不考虑改动计划,最终,一个标准绿地被建造在一座高层建筑的顶层。

除此之外,自行车停放地和公共停车场也开始为绿地锁水效力。在汉堡,停车场大多修成镂空路面,杂草等杂物从空隙中生长出来,也增加了城市绿化面积。另外,汉堡 80% 的路面,比如人行道、步行道、自行车道采用透水性地砖,这种砖本身可透水,不仅解决了积水问题,还能平衡城市生态系统。

跟欧洲相比,中国人口密度更高,绿化面积更紧缺,居内的建议是,即便在人口密度极高的城市,也应该在建筑间留出空间,让雨水通过。比如将一些公共活动场所,有意识地设计成暴雨时可以储水的场所。

汉堡的做法是在城市的居民区建造人工湖或构造水景观、花园或人工湿地增加雨水储蓄能力,另外鼓励居民在家中设置蓄水池。在新建的工业、商业以及居民小区,均要求设计雨水利用装置。没有雨水利用装置,政府将征收建筑造价 2% 的雨水排放设施费和排放费。对于能主动收集使用雨水的住户,政府则每年给予 1500 欧元的“雨水利用补助”。

漂浮建筑不怕水淹

在北京“7·21”暴雨之后,一组名为“德国下水道”的照片在微博上流传,其中第一张是汉堡的鱼市码头被水淹的照片。这是一张 2007 年拍摄的新闻照,尽管这栋码头建筑的底部浸没在水中,但并不意味着德国的下水道“失灵”,汉堡设计部门在建筑设计时早有考量。汉堡鱼市靠近易北河,其地势低洼,在汛期的确可能遭遇水淹的危险,于是这类房屋在防汛墙高度以下的部分,采用封闭式设计,在水淹的情况下,也可以保证密不透水。这样设计的好处是减少了城市的防汛投入。

除此之外,汉堡的仓库城以及邻近的港口新城地处城市低洼地带,一旦发生河水暴涨,就会出现积水。港口新城的建筑充分考虑到水位暴涨的情况,底楼的门窗都采用密闭设计,即便淹没在水中,也不会造成损失。

近年来,汉堡的易北河上出现了十多座“漂浮屋”,这些建筑看似船又像房屋。有人选择在“漂浮屋”里办公,有人则把家安在这里。位于易北河上的国际建筑展(IBA)总部 IBA DOCK 就是其中最典型的一栋“漂浮屋”,这栋由荷兰设计师设计的三层建筑,被 1075 平方米的混凝土浮台托在河面上,会随着易北河的潮涨潮落而上下浮动,自动浮动高度可达 3.5 米。

“不要说暴雨,就算是洪水来袭,这栋建筑都能扛得住。”国际建筑展项目负责人 Uli Hellweg 告诉本报记者,这栋“会游泳”的建筑,是汉堡应对气候变化的全新建筑实践。1962 年,北海洪水泛滥,卷走了 300 多名汉堡居民的生命,其中 2/3 的人居住在汉堡市中心与南部区域之间的 Wilhemsburg。经受重创的 Wilhemsburg 几乎停止了当地的城市建筑,而 2007 年汉堡启动国际建筑展项目时,如何建造能阻抗水淹的建筑,也是他们研究的重点之一。

|

治理城市内涝有啥招儿? 盘点发达国家先进经验

|

| 2011年07月06日 11:36:24 来源: 北京日报 |

|

作家龙应台曾说过,验证一个国家和城市是否发达,一场雨足矣……它或许有钱建造高楼大厦,却还没有心力来发展下水道;高楼大厦看得见,下水道看不见。你要等一场大雨才能看出它的真面目来。 可事实是,只要有大雨,哪怕是一场预知的大暴雨,国内许多大城市的排水系统总是经不住考验。 2010年5月,广州城市的脆弱性在历经一周三次的暴雨后暴露无遗。2009年6月30日的武汉暴雨、2007年7月18日的济南暴雨、2007年7月10日的北京暴雨,同样造成城市多处严重积水、汽车抛锚甚至被淹没。 而盘点一下发达国家大都市在城市排水方面的先进做法,无疑给我们很多启发。 地下蓄水池、透水地面 苦练“地下功夫”解决排水 日本在上世纪60年代初,就把城市防涝作为重要的课题,一是在城市地下广泛建立蓄水池,二是道路等市政设施的建筑材料,要有一定的透水性。日本政府在1972年规定:新建和修建的大型公共建筑群必须设置雨水就地下渗设施,正式将雨水渗沟、渗塘及透水地面作为城市总体规划的组成部分。 如今,穿梭于东京、大阪等大城市,会发现很多见缝插针式的小型公园、绿地和广场,有的只在两楼之间,有的在车行道中央。平时这些都是市民休闲娱乐的场所,在降雨时就发挥了集水和排水的功能。此外,在停车场、人行道等处,广泛采用透水性材料,遇到降雨可以迅速将雨水渗透到内层。 在2010年上海世博会城市最佳实践区的日本大阪案例馆,曾有一根最大直径达到12.5米的管子,这是大阪最大的下水管道模型。该馆馆长永井隆裕介绍,“车辆都能在下水管道中自由穿行。如此大直径的下水管道不仅解决了城市泄洪排水问题,还保证了城市污水处理。” 而在德国,即使再大的雨,也很少见到路面积水。这与城市80%的地面改用透水地面有关。德国的市政,根据不同区域铺就不同的透水路面。人行道、步行街、自行车道、郊区道路等受压不大的地方,采用透水性地砖,这种砖本身可透水,砖与砖之间采用了透水性填充材料拼接。 透水路面不仅解决了积水问题,还平衡了城市生态系统。比如雨水由透水路面渗透入地,可补充地下水资源;还能通透“地气”,可使地面冬暖夏凉,雨季透水,冬季化雪,可以增加城市居住的舒适度;透水地面的孔隙多,地表面积大,对粉尘有较强的吸附力,减少了扬尘污染,也可降低噪音。 在荷兰,地势低于海平面7米以下的沿海城市鹿特丹每年约有300天在雨中度过,而且常常遭受暴雨侵袭。鹿特丹在部分地区试点了干湿两用的“水广场”。所有的蓄水池和下水管道构成了一个循环往复的网络,雨量大时水就从大蓄水池中分流,雨量减小时水又会回到环形水池中去。没有雨的时候,“水广场”就变成了市民的活动乐园。这不仅提供了市民休闲场地,而且节约公共设施的用地量。 发放雨水收集罐 充分发动市民参与排涝 作为国际性大都市,纽约市在应对城市内涝方面独具特色。纽约市的排水基本标准是5年一遇的规模,个别重要地区是10年一遇。除了履行必要的法律规定外,还有一些特殊的应对城市内涝的管理方案。 纽约会动用媒体和市民的力量来参与到城市排涝中来。今年4月,纽约市环保局向布鲁克林区、皇后区等地的市民,免费发放了1000多个居民家用的雨水收集储存罐。它不仅可以减少雨水进入下水道,还可以成为居民浇花的利用水源。纽约环保局还专门有一个为期10年的投资战略,用18亿美元改造该市的下水道等排水设施,建设新的排水口,增大城市内部的排水效果。 在四季多雨的温哥华,每天电视和广播都会分时段预告几天内的天气,并提示市民留意过高的降水量及可能受到影响的路段。如果出现暴雨,电视和广播会每个小时向市民播报天气情况、路况以及需要注意的事项。 有关报道称,德国从上世纪60年代起,就努力开发各种雨水渗透装置。在新建工业、商业及居民小区前,住宅、厂房、花园等建筑均要设计雨水利用装置。没有雨水利用装置,政府将征收占建筑物造价2%的雨水排放设施费和排放费。对于能主动收集使用雨水的住户,政府则每年给予1500欧元的“雨水利用补助”。 井盖下接一个铁篮子 德国下水道排水迅速有效 本市6月23日的暴雨内涝,还造成了两名男子掉入下水道身亡的悲剧。有人认为,可能是当时瞬时雨量过大导致下水道发生反涌,冲掉了井盖,使得两名男子落入了水流湍急的排水井中。还有人猜测,可能是为了让水更快冲入下水道,有人干脆把井盖掀开了。 无论哪种可能都暴露出一个问题,就是下水道的设计能否让强降水有效而快速地排入下水道。城市下水道的口子被杂物,如树叶、塑料袋、污泥、石块堵住是常见现象。德国的城市下水道为避免口子被堵,在篦子下面专门接一个铁篮子,铁篮子下面才是横向的下水管道。铁篮子的作用就如同家庭中的下水道的弯曲管道。它可以接纳许多污物如树叶、塑料袋、污泥、石块,使得这些固体物不能冲入下水道以造成堵塞。同时,城市管理者也容易清除这些下水道的堵塞物。工人只要打开下水道井盖,把铁篮子勾起来,然后提到垃圾车旁,把篮子中的垃圾倒入车斗中,最后对下水道复位。这就能防止下水道井盖的堵塞,有效而迅速地排水。 延伸阅读 赣州宋代排水工程福寿沟 城市的排水系统似乎并不是现代高科技才能解决的问题,中国900多年前的一个地下排水系统——江西赣州宋代建造的福寿沟在今天还能保障赣州安然无恙。2010年6月21日,赣州市部分地区降水近百毫米,市区却没有被暴雨围困,甚至没有一辆汽车泡水,市民生活宁静如常。但当时离赣州不远的广州、南宁、南昌等诸多城市却成为“汪洋”,严重影响到民众的生活和工作。 赣州不被暴雨淹没是因为有一个福寿沟,由刘彝在虔州知州(相当于赣州市长)任上(北宋熙宁年间,公元1068年-1077年)组织工匠修建的。这个全长12.6公里的城市地下排水系统由两个排水干道系统构成,其走向形似篆体的“福”、“寿”二字,故取名福寿沟。福寿沟断面宽约90厘米,高180厘米,沟顶用砖石垒盖,这两条沟纵横遍布城市各个角落,与全城的水塘连通起来,暴雨来时可调节流量,减少下水道溢流,洪水来时可避免江水倒灌。 福寿沟的设计科学和合理在于,能把防涝和防洪结合起来。福寿沟完全利用城市地形的高差,采用自然流向的办法,使城市的雨水、污水自然排入江中。但每逢雨季,江水上涨超过出水口,也会出现江水倒灌入城的情况。对此,刘彝又根据水力学原理,在出水口处“造水窗十二,视水消长而后闭之,水患顿息”。水窗的原理是,每当江水水位低于水窗时,借下水道水力将水窗冲开排水;当江水水位高于水窗时,则借江水力将水窗自外紧闭,以防倒灌。 |