|

■ 都市时报记者 张小燕

很多居住在昆明的人还记得,2013年7月19日那场暴雨曾让一直受缺水之困的昆明一夜之间成了“水城”,这场被定为特大暴雨级别的降雨,暴露了昆明主城区的排水“短板”,每年“雨季到昆明看海”的尴尬也不断重复上演。

两会上,如何缓解昆明城市内涝成为众多委员关注的焦点问题,而“海绵城市”因其集蓄水与防涝等功能为一体,被众多政协委员公认为是预防城市内涝的“良策”。

原因 管网老化阻塞严重

易引发城市内涝

2015年8月26日凌晨,一场降雨导致东三环虹桥立交、虹桥路太平村、前卫西路等多处路段出现淹积水。这不得不让人们反思,隐藏在昆明地下的排水管网到底存在怎样的问题?造成昆明城市内涝的“症结”是什么?

“除了特殊的气候原因外,内涝和当前城市建设太快、大量硬化的混凝土面积增加等原因也有着直接的关系。城市注重地上建设,而地下的设施建设却没有跟上,很多地面透水渠道被挡住了,这样的建设导致城市排水不畅。”台盟昆明市总支部在一份集体提案中指出。

此外,昆明城区不少排水管网设施是上世纪五六十年代修建的,一些地区排水管网铺设不到位,布局不合理,早已跟不上发展的需求。排水管网(沟渠)淤泥阻塞严重、排水沟渠被其他管网侵占现象严重等,也是导致昆明城市内涝的重要原因。

致公党昆明市委则认为,近年来,城市的急剧扩容超过了原有排水系统的负荷,也导致了昆明一些区域逢雨必淹。“同样的城区面积,居住的人口增加几十倍,产生的生活污水自然成倍增多,而地下的排水系统并未能随之扩容,雨季时自然发生淹水。”

昆明滇投公司副总经理马跃基此前接受本报记者专访时曾表示,由于历史原因,昆明的城市排水管网存在多头管理、维护水平和衔接水平参差不齐的问题。主城区公共排水管网建设前期缺乏系统的专业技术审查,导致管网系统匹配性差,管网上下游不衔接,近远期规划难统筹,雨污分流难以达到预期效果,使得城市内涝问题得不到有效缓解。

管理 地下管网实施

“一城一头一网”模式

针对昆明市部分排水管网“多头管理”的现状,经过专家反复论证,昆明相关部门就实现地下排水管网“一城一头一网”的管理模式达成共识。即建立一个以市为主,以区为辅的管理体制来统领昆明的排水问题,由一个专业的公司统一管理整个城市的排水管网。

“实施‘一城一头一网’的管理模式,通过专业公司对昆明整个排水系统进行统筹管理,才能有统一的标准,资金才能用到刀刃上。”马跃基介绍,还可统筹掌握昆明整个排水系统的资料,包括使用年限、健康状况等,并建立一个信息化平台,进行数字化管理。“掌握到相关资料,就能对地下的排水管网进行及时更新和维护,以保证排水系统健康运行。”

2015年,昆明主城4200多公里排水管网的管理和维护,开始由昆明排水设施管理有限责任公司统一接管,实现了“一城一头一网”的全新管理模式,排水公司计划在接下来的3年时间内苦练“内功”,依次对主城区市政排水管网的关键节点、主干系统、支次系统进行逐步改善,使得昆明整个排水系统实现良性运转。

昆明城市内涝问题的解决不是一蹴而就的事情。为缓解汛期城市内涝问题,昆明陆续采取了一系列的临时措施。2014、2015年,昆明连续两年在汛期实施防洪排涝应急工程,累计河道清淤50.59公里,清运淤泥26.35万立方米,排水管网清淤307.67公里,清除淤泥量约为5.792万立方米。

同时,昆明建立防汛责任人制度,汛期24小时值班制度等,并要求排水队员24小时待命,发现淹水情况,及时处置。

规划 主城79个淹水点

确定“治疗方案”

2015年4月,由市水务局、市防汛办牵头编制了《昆明市城市防洪总体规划(修编)》(以下简称《规划》)通过市规委会领导小组审查。此次修编,根据《昆明市城市总体规划》(2011-2020),将海口闸以上滇池流域的2920平方公里,滇池出口以下海口河12.5公里,西园隧洞出口以下沙河13公里,以及牛栏江杨官庄水库以上59.3平方公里内主要河道都纳入了《规划》范围。河道防洪标准分别采用防御50年或100年一遇洪水标准,城区淹水点采用5年一遇暴雨强度标准,长水机场采用3年一遇标准。

结合2013年“7·19”暴雨,调查梳理了淹水点并提出相应整治规划。2013年7月19日强暴雨后共出现102个淹积水点,经调查梳理后可合并为79个点片,各片区淹水点均需进行治理,对此《规划》提出了整治措施。

此外,汛情出现时需有第一时间的反应和应对机制,《规划》也明确了雨水情站网的相关规划,将在现有5个站点基础上,拟规划38个水情测报站(含水库),规划61个遥测雨量站,规划79个淹水监测点,形成覆盖昆明市城市的水情测报站网。

规划建设的遥测站将具有定时自报、随机自报、响应系统召测和远地编程,以及转发数据的功能,雨量、水位信息实现自动采集、存储和传输,流量信息通过建立水位流量关系后由遥测站处理分析并存储,再通过所建立的传输通信网自动传送至水情中心站。

委员建言

政协委员庄林 应统筹三种水的系统性

一方面,汛期城市内涝问题屡屡发生;另一方面,昆明又是全国14个严重缺乏水资源的城市之一。在这种矛盾下,“海绵城市”的建设应运而生。2015年,重庆、武汉、厦门、南宁、济南等16个城市列为“海绵城市”试点城市。昆明市2016年政府工作报告也提出,加快建设“海绵城市”。

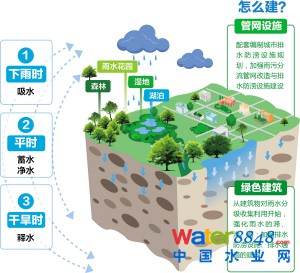

“海绵城市”该不该建,如何建?在今年市两会上,这些问题成为众多政协委员议论的焦点问题之一。市政协委员庄林表示,海绵城市是指城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”。比如,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。“昆明市应将‘海绵城市’建设放在优先的位置。”

庄林提出,“海绵城市”的建设,能够在确保城市排水防洪安全的前提下,最大限度地实现雨水在城市区域的积存,渗透和净化,促进雨水资源的利用和生态环境保护。“在‘海绵城市’的建设中,应统筹自然降水、地表水和地下水的系统性,协调水循环利用的各环节,并考虑其复杂性和长期性。”

政协委员沈斌 “海绵城市”建设应因地制宜

市政协委员沈斌表示,“海绵城市”的建设中,应建立雨水收集及利用系统,开发及改造城市社区建筑物、道路、绿化带、停车场、广场及公园等公共设施蓄留雨水的生态功能,尽可能恢复城市原有河道水库、水塘沟渠的功能,提高雨水渗透率。

“大规模的绿化对‘海绵城市’的建设意义重大,植被永远是蓄水的天然水库及减少水分蒸发的最有效阻隔网。”沈斌介绍,应将建筑与小区雨水收集利用、可渗透面积、蓝线划定与保护等作为城市规划许可和项目建设的前置条件,在建设工程施工图审查、施工许可等环节,要将“海绵城市”相关工程措施作为重点审查内容:工程竣工验收报告中,应该写明“海绵城市”相关工程措施的落实情况,提交备案机关。

但是,“海绵城市”不是重编城市规划,而是将其理念贯穿到城市规划的各个方面;不是大拆大建,而是实现多层次水微循环;不是取代大排水系统,而是对大排水系统的强化和优化。应因地制宜,不能一味强求。

致公党昆明市委 建“海绵城市”能有效减轻内涝

致公党昆明市委在一份集体提案中指出,建“海绵城市”就是要发挥河、湖、池塘等水系的功能,让绿地、花园、可渗透路面等配套设施形成“海绵体”,遇到降雨时,能够就地或就近吸收、存蓄、渗透、净化雨水,补充地下水,调节水循环。干旱缺水时,将蓄存水释放出来,并加以利用,从而让水在城市中的迁移活动更加自然。这样,既可缓冲和减轻城市内涝的状况,又能充分利用水资源,对昆明这样缺水的城市,意义深远。