这个老教授15年累计资助了全国207位博士生。一段治水人生!他说经得起时间考验的技术才是最好的!/钱易:教书与环保是一生的事业!

这个同济老教授15年累计资助了全国207位博士生。一段治水人生!他说经得起时间考验的技术才是最好的!

2017-09-10黄艾娇中国给水排水

来源:科坛春秋(微信号:ketanchunqiu) 中国给水排水

9月2日,以同济大学和原同济大学校长、知名环境工程专家高廷耀教授名字命名,旨在推动环保教育事业发展的沪上首家非营利性民间环保基金会——“上海同济高廷耀环保科技发展基金会”,在杭州颁发“2017年青年博士生杰出人才奖学金”,来自同济大学、清华大学、上海交通大学、复旦大学、浙江大学、南京大学等全国12所高校的20名在读全日制青年博士生获奖,每人获3万元奖学金。

浙江省副省长熊建平、教育厅厅长郭华巍,中国工程院院士、同济大学校长钟志华,同济大学原党委书记、基金会名誉理事长周家伦,同济大学原校长高廷耀,中国科学院院士、北京工业大学首席教授彭永臻,同济大学党委副书记、基金会理事长姜富明,同济大学原副校长、基金会副理事长金正基等出席颁奖典礼。熊建平、钟志华分别致辞,并与嘉宾一道为获奖博士生颁奖。

“上海同济高廷耀环保科技发展基金会”创立于2003年9月,为资助与培养新一代高层次环保人才,加快中国环保产业的可持续发展,基金会创办伊始便设立了“青年博士杰出人才奖学金”。奖学金每年评选一次,新学年开学之际颁奖。这项奖学金创设至今15年来,累计已有207位优秀的全日制在读博士生获得资助,获奖者中有超过六成者赴海外进一步深造,2人入选“青年千人”计划,还有部分荣获教育部“百篇优秀论文”、教育部“新世纪优秀人才”“学术新人”等奖励。他们有的在企业做技术研发,有的已经成长为大学教授。

“青年博士生杰出人才奖学金”最初6届颁奖典礼在上海举行,自2010年起颁奖典礼走出上海,先后在江苏盐城、山东曲阜、江苏宜兴、浙江桐庐、浙江丽水、江苏常州、山东青岛等环保产业发展特色城市举办,同时举办环保专题研讨会。此举很好地促进了博士生对环保产业发展现状的关注和思考,也进一步推动了高校与地方经济社会发展实际的密切联系与合作。

“上海同济高廷耀环保科技发展基金会”的常年运作,除每年颁发“青年博士生杰出人才奖学金”外,还每年资助由同济牵头、联合全国二十几所大学环境专业的研究生举办的“全国研究生环境论坛”,并支持上海几所高校与环境相关的大学生暑期开展环保社会实践,基金覆盖了环保专业的本科、硕士和博士生。

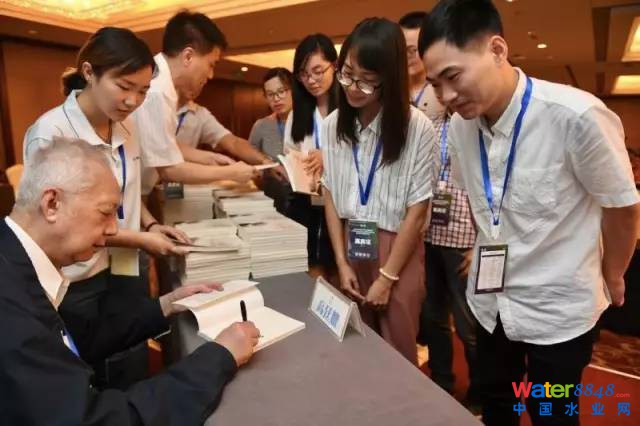

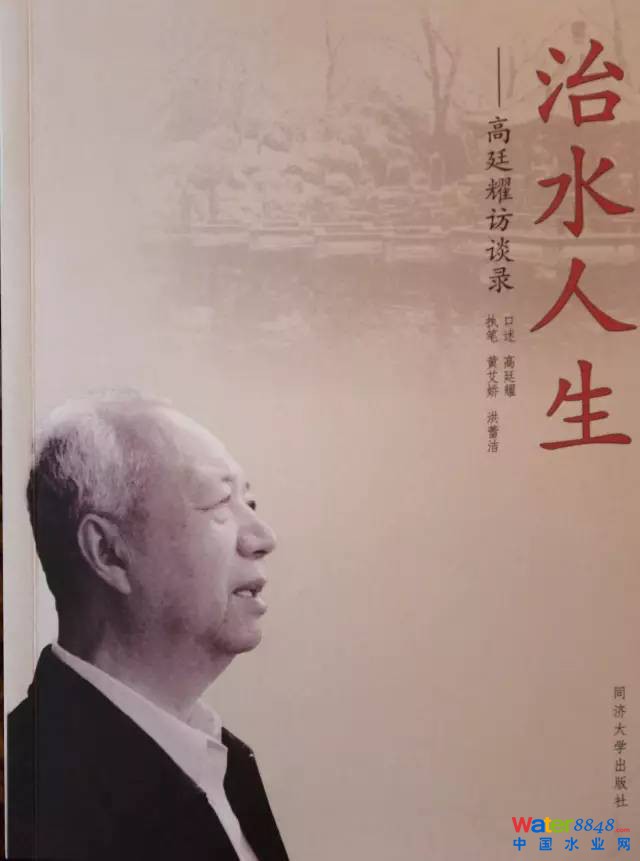

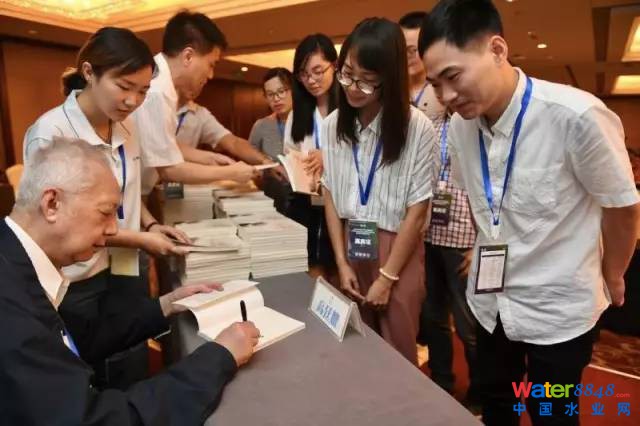

颁奖仪式后,还举行了《治水人生——高廷耀访谈录》一书签名赠书活动,高廷耀教授现场向每位获奖博士生和与会代表签名赠书。该书由同济大学出版社新近出版,展现了高廷耀教授一辈子在同济大学求学、为师、科研逾一个甲子的主要经历,其中包括他曾主持完成的分获国家科技进步二等奖的三个重大项目成果(东深供水工程大型源水生物处理技术、城市污水生物脱氮除磷技术、辽河油田稠油污水循环利用技术)的研发经过,分享他对人才培养、工科科研、成果产业化、高校治理、国际化合作交流等重要议题的诸多见解和成功经验,特别是其环保科研理念,读来令年轻人颇受启发。

在弟子、国家“千人计划”专家、同济大学环境科学与工程学院院长戴晓虎教授眼中,恩师高廷耀教授做科研一个很大的特色,就是始终不忘“以问题为导向”开展研究,力求解决实际问题,一辈子倡导要“把论文写在祖国大地上”,始终不忘引导学生,要为我国环保领域做出实实在在的贡献。

什么样的污水处理工艺最好?在高廷耀教授看来,在考虑“技术上的可行性”的同时,还必须考虑“经济上的合理性”,再高精尖的技术如果不能以较好的性价比,转化应用于生产实践,来解决现实问题,就不能称之为“好的技术”。为此,在担任同济大学城市污染控制国家工程研究中心主任期间,年逾花甲的他不顾年老体弱,仍四处奔走劳碌,积极推动同济大学一系列环保科技成果落地转化、造福社会。

《治水人生——高廷耀访谈录》内容摘录:

工科,属于工程应用类学科。工程应用类学科是把他人研究出的基本理论,转化成能实际服务于人类的成果,以解决工程应用问题。这对我们来讲更为直接、更接地气,尤其在当时,我们国家迫切需要解决温饱问题、国家安全问题。

我们给排水专业就属于工科,因此重在解决实际问题。你想研究一样东西,首先要考虑“技术上的可行性”。譬如,我们能从污泥中提炼维生素B12,我们现在的技术可以把任何一种受污染的水,包括人的小便,处理到可以饮用,这就是“技术上的可行性”。但是,如果想搞工程应用的话,必定还要考虑一点,即“经济上的合理性”。技术上确实可以做到,但要不要做呢?如果水资源丰富,我为何要把受污染的水处理到可以喝的程度?许多东西都可以生产出维生素B12,我干吗要选用污泥来提取?这不仅成本高,而且心理上很难接受,还有你是否解决了污泥的处理处置和污染问题?如果这个问题尚未解决,那你做出的维生素B12谁要?因此,为研究而研究,不考虑其“经济合理性”,是没有前途的。

后来我在德国,看到有一个裂解装置,用来处理各种废塑料,将它们变成比原油还好的油,然后再把油分馏做成各种油品。德国科技人员很是得意,认为这是技术上一个很大的突破,于是投入上亿马克建造了一座工厂。然而,工厂投产运行后,却年年亏损。为什么?因为石油便宜。工厂固然解决了废塑料的循环利用问题,但成本太高,运行一年就亏一年,最终只能咬咬牙把它报废关停了。

大跃进时,我心里一直琢磨着,我这个学科的“科研”到底该如何做?我认为,第一要看准国家的需要、老百姓的需要,清楚当前急需解决什么问题。第二,可以用各种各样的方法来解决问题,但同时一定要考虑到其“经济的合理性“,否则即便做出来成果,也没办法推广应用。当然,关于经济性的问题,刚开始一定是贵的,待规模上去、技术进步之后,会便宜一些,但如果贵得让人家无法承受,也不可能被广泛推广应用。比如,海水淡化技术很早就研究出来了,现在海水淡化成本可以降到每吨十元以下,这样普通人就有可能接受。如果每吨成本要几十、上百元,那就只能用于潜水艇、航天领域,普通人是用不起的。

任何一项工程应用类的科学研究,在解决技术上问题的同时,还必须同时考虑其经济上的合理性问题。对此,我在后来的科研工作中也深有体会。在申报每一项课题前,我都会非常谨慎、仔细地作判断,不会轻率地乱设研究题目。

我们还到工厂去做污水处理,我从中很深刻地体会到这点:如果想做好污水处理,一定要首先了解、弄清楚这个厂进出水的来龙去脉。如果没有调查清楚这个厂的污水中到底有什么成分、生产工艺是什么,那就很难找到解决污水问题最合理的方法。我们当时跑了许多工厂,比如印染厂,同样是一种厂,但加工涤纶布与加工棉布的工厂所使用的染料不同、辅料不同,那么工厂出水情况可能完全不一样。所以要想解决污水问题,必须先深入了解它的生产工艺,弄清水质、水量情况,才能决定我们大概该采用什么治污方案。

后来我常说,“没有哪一种污水处理工艺方法本身是最好的,最适合于某种具体情况的,就是最好的。”因为能经得住时间考验的任何一种处理工艺,一定有它自身的特点、适用条件与不足之处,所以你必须结合具体情况来运用。这是贯穿于我个人科研工作中一个非常重要的理念。如果人家问我“哪一种水处理方法最先进、最好”,我一定是这样作答。我给研究生们上课时,也一直传递给他们这个理念。唯有这样,思想才不会僵化、片面。所以我们搞工程科学的,一定要讲“针对性“,要弄清楚问题的来龙去脉,然后有的放矢、用最合适的方案去解决。这是我自己一个非常深切的体会。早在我做助教时就已经感悟到,任何一个公式、定理肯定有它的假设条件和适用条件,如果丢了这个去把公式乱用、乱套,那就真的“乱了套”了。

……

我们做环境工程研究的,如果说要确定一个研究课题,首先必须明确的是,作为研究者一定要对这一课题抱有兴趣。科学研究,最大的驱动力往往来源于强烈的好奇心,如果我是毫无兴致、勉为其难去做的,肯定是很难做出成果。但是,光有兴趣、好奇心,还是远远不够的。我们搞工科的,要把科研的最终落脚点,放在着力解决生活中的实际问题、国家建设中的问题、具体工程中的问题。因此,你一开始就要判断,这个课题做下去是不是顺应国家发展的需求,是不是符合学科发展的规律和方向。身为一名导师,如果这个基本方向没有把握好,那么最终可能学生虽然做了大量工作,却都是无用功。这也是我从胡老师那里慢慢体会、揣摩到的。

把准科研大方向,至关重要。1980年,我作为德国洪堡基金会资助的第一批中国学者,赴德国开展研究交流,当时环境学科派去的教师就我一人。我深知自己肩上的责任重大,因此我就要准确判断:对于环保这个学科,国家的需求是什么、学科发展的需求是什么。当时,我觉得我们国家建设刚刚起步,拨乱反正、百废待兴,面临的首要问题一定是“水”。人的第一需求是喝水,工农业发展也必须用水。我在德国了解到,水的问题首先是供水,要有足够量的水、高质量的水。用了水一定要排水,用水问题解决了,接下来一定是污水处理的问题。污水处理到了一定程度,一定有个污泥问题,再接下来是固体废物的问题。当这些问题解决得差不多了,接下来就是大气、土壤的问题。我当时就是按这样的顺序排队,来确定自己的科研领域和方向。现在我感到当时的这个判断基本上是正确的。去德国之前我做了一些调研,回国后我更加明确了科研的重点方向,第一个抓“给水”,再抓“污水”,研究方向主要聚焦在这几个方面。

在科研方向找准之后,接下来一定要有研究计划,即基本思路,就是你如何来解决问题;然后再将计划具体化,涉及到具体的技术问题。这当中要注意搜集、查阅国内外的文献资料,看看问题的核心在哪里,我们要攻关的关键点在哪里。科研有它自身特有的规律,能否出成果绝不取决于你完成了多少次实验。

来源 :

微信号:CNWW1985

投稿咨询:022-27835707

广告咨询:022-27835639

发行咨询:022-27835231

投稿邮箱:

央视一套致敬最美环保教师!钱易:教书与环保是一生的事业!

来源 :北极星环保网

今天是9月10日,教师节,我们来认识一位环保领域的“最美教师”。她今年81岁高龄,依然坚守在教学一线,是一名不知疲倦的环保志士。从青丝到白发,她是几代清华人的记忆。她就是是中国工程院院士、清华大学环境学院教授钱易。昨晚央视一套的新闻联播用了2分36秒,致敬了这位耄耋之年的教师!

2017.9.9. 央视新闻联播

钱易:教书与环保是一生的事业!

今天是教师节,我们来认识一位已入耄耋之年的老师。从青丝到白发,她是几代清华人的记忆。已经81岁高龄的她,不仅依然坚守在教学一线,还是一名不知疲倦的环保志士。她就是中国工程院院士、清华大学环境学院教授钱易。

这是前不久,清华大学的一场绿色创新大赛,钱易是评委之一,同学们针对环保的创意,让她颇为欣赏。

今年81岁的钱易已经在清华大学任教58年,她是我国著名的环境工程学家,也是环保教育的推动者。这门由她力主开设的全校公选课《环境保护与可持续发展》今年将进入第16个年头,直到现在,她依然坚守在教学一线给学生上课。

400人的大教室,为了让学生注意力更好,已入耄耋之年的钱易总是站着讲,她的课循循善诱、娓娓道来,因为太受欢迎,不得不由一年上一学期课改为一年上两学期课。

虽然年事已高,但不管是讲座、报告还是学术交流会,凡是学生邀请的活动,钱易都有求必应,在外面开会搜集到有用的材料,她都收好带给学生。她曾三次被同学们评委良师益友,但是她说,学生给她的欣喜更多。谢淘是她2015年的一个博士毕业生,面对去美国做博士后的机会,他最终选择了贡献家乡,治理水污染、筹建电商、办新媒体矩阵,短短两年时间,他为乡亲们带来了许多新鲜的第一次。

相关视频:

钱易院士受邀参加中国首档年轻电视公开课《开讲啦》(高清完整版)

央视一套《2015寻找最美教师》 钱易院士荣获“最美教师”称号。

钱易 简介:

钱易,女,汉族,1936年12月27日出生于江苏苏州,国学大师钱穆之女,清华大学环境工程系教授,中国工程院院士。曾任北京市政协副主席,全国人大环境与资源保护委员会委员,全国妇联第八届副主席。

2017年9月1日,获2017年度全国教书育人楷模称号。

个人经历

钱易本科毕业于同济大学卫生工程专业。毕业时曾志愿到祖国大西北建功立业的她,被清华著名环境工程专家陶葆楷教授相中,成为他门下的弟子,没想到这一选择竟影响了她的一生。从此,她与环保事业结下了不解之缘。

1951年至1952年在江苏省苏州市文联、苏南文教处工作。

1952年至1956年在同济大学学习。

1956年至1957年任同济大学助教。

1957年至1959年为清华大学研究生。

1959年,钱易以优异成绩毕业并留校任教后,历任清华大学环境学院助教、讲师、副教授、教授、教研室主任、环境模拟与污染控制国家重点联合实验室主任。

在“文革”那个特殊的年代,她的工作被迫中断了,她也被下放到江西开荒种地。拨乱反正以后,钱易在工业废水处理与城市废水净化等领域不舍昼夜地工作,取得了令国际环境工程界瞩目的成果。

1981年,钱易翻译出版了《实用废水处理系统》。

1988年,在台湾的钱穆生了一场大病,卧床两月。恰在这时,台湾开放大陆赴台探亲的政策,当时在北京大学任教的钱易正好在荷兰访学,立即提出申请,成为大陆赴台探亲第一人。

1994年,钱易当选为中国工程院院士,成为清华当时唯一的女工程院院士。

1992年起任北京市政协副主席、全国人大环境与资源保护委员会委员、中国环境与发展国际合作委员会委员,中国科协副主席是第七届全国人大代表,第八、九届全国人大常委会委员,全国妇联第七届执委。国际科学联盟执行委员会委员,世界工程组织联合会副主席,世界资源研究所理事会成员。

对外交流

1981年至1983年曾在美国康乃尔大学任访问学者,

1988年至1989年曾在荷兰德尔夫特技术大学任访问教授,

1989年起,曾先后在香港大学、香港理工大学、英国帝国理工大学、香港科技大学等学校讲学。

2000年曾被选为富尔布赖特杰出学者访问美国7个城市并作了12次学术演讲,积极参与环境保护的国际合作与交流。

获奖记录

曾获国家科技进步二等奖3次、三等奖1次、国家科技发明三等奖1次、国家教委科技进步一等奖2次、二等奖2次、中国科学院自然科学一等奖1次。

2007年8月22日,钱易荣获国家教育部授予的第三届高等学校教学名师奖。

致力于研究开发适合我国国情的高效、低耗废水处理新技术,对难降解有机物生物降解特性、处理机理及技术进行了卓有成效的工作。致力于推行清洁生产、污染预防和循环经济,积极对国家环境决策献计献策并参与环境立法工作。累计培养硕士30余名,博士30余名。

2015年9月17日,获得了由中央电视台和光明日报社联合主办的2015“寻找最美教师”大型公益活动“最美教师”荣誉称号。

2017年9月1日,获2017年度全国教书育人楷模称号。

出版著作

1. 排水工程(上册)(与陶葆楷合编),清华大学出版社, 1964

2. 废水处理与利用 (顾夏声主编),中国建筑工业出版社, 1978

3. 水污染及其防治 (主编),中国文化书院, 1987

4. 水污染防治手册 (参与编写),上海科学技术出版社, 1989

5. 我国几种工业废水治理技术研究(参与编写), 化工出版社, 1988

6. 工业性环境污染的防治 (主编),中国科学技术出版社 ,1989

7. 城市污水稳定塘设计手册 (副主编),中国建筑工业出版社, 1990

8. 现代废水处理新技术 (主编),中国科学技术出版社, 1993

9. 环境工程手册,水污染防治卷 (副主编),中国高等教育出版社, 1996

10. 城市可持续发展与水污染防治对策 (主编之一),中国建筑工业出版社, 1998

11. 环境保护与可持续发展(主编),高等教育出版社,2000

12. 水体颗粒物和难降解有机物的特性及控制技术原理(主编之一),中国环境科学出版社,2000

13. 废水生物处理新技术(主编之一), 清华大学出版社, 2004[6]

-- END --

李圭白 哈尔滨工业大学

中国工程院院士,市政工程专家, 哈尔滨工业大学教授,博士研究生导师。主要研究方向为给排水处理技术,包括地下水除铁除锰技术、高浊度水处理技术,高锰酸盐饮用水除污染技术、流动电流混凝控制技术等。曾获国家级有突出贡献的中青年专家、全国高校先进科技工作者等荣誉称号,获国家和省部级科技进步奖10余项。长期从事水处理技术的科研和教学工作,开发的“接触催化除铁工艺”和“曝气接触氧化法除锰工艺”,在国内大量推广,获全国科学大会奖(1978)和国家科技进步奖二等奖(1985);在国内最早开展对高浊度水处理技术的系统研究;在水的过滤技术方面也有很多研究成果;研究成功高锰酸钾及其复合剂助凝和除污染、单因子混凝控制等高新技术,不仅获得重大经济效益和社会效益,并且使中国多项水处理技术在国际上处于领先地位,成果获国家技术发明二等奖(2002)和三等奖(1996)各一项,国家级科技进步奖三等奖(1995)一项。此外,还获多项省、部级奖。发表论文近200篇,学术专著5部。

郝吉明 清华大学环境学院

郝吉明,1965.9-1970.3清华大学给水排水工程专业本科毕业,1978.9 -1981.1清华大学核环境工程硕士毕业,获硕士学位,1981.1-1984.10美国辛辛那提大学环境工程博士毕业,获博士学位。主要研究领域为能源与环境、大气污染控制工程。主持全国酸沉降控制规划与对策研究,划定酸雨和二氧化硫控制区,被国务院采纳实施,为确定我国酸雨防治对策起到了主导作用。建立了城市机动车污染控制规划方法,推动我国机动车污染控制的进程。深入开展大气复合污染特征、成因及控制策略研究,发展了特大城市空气质量改善的理论与技术方法,推动我国区域性大气复合污染的联防联控。作为领衔专家,领导完成《第29届奥运会北京空气质量保障措施》,并获国务院批准。所获荣誉包括:中国工程院院士(2005),国家级教学名师(2006),绿色中国年度人物(2008),“首都精神文明建设奖”荣誉称号(2011)。

彭永臻 北京工业大学环境与能源工程学院

彭永臻教授现任北京工业大学环境科学与工程学科首席教授,博士生导师,兼任北京市污水脱氮除磷处理工程技术研究中心主任。先后获得全国模范教师、国家教学名师、北京学者、全国优秀科技工作者、全国先进工作者等荣誉称号。彭永臻教授于1981年作为我国首批硕士研究生毕业于哈尔滨工业大学,1993年破格晋升为教授,1996年评为博士生导师,2000年调入北京工业大学任教。入校以来,彭永臻教授一直在一线从事教学科研工作,主要研究方向是污水生物处理及其自动控制与智能控制、污水脱氮除磷的新工艺与新技术。先后获得了20余项省部级以上科技进步奖和优秀教学奖,其中包括国家科技进步二等奖3项,省部级科技一等奖5项。他领导的教学团队于2007年被评为首批“国家级教学团队”,负责的《水质工程学》和主讲的《环境保护概论》先后获国家精品课程。撰写7本专著,其中3本获得国家科技学术著作出版基金。发表论文400余篇,以第一或通讯作者发表SCI收录论文132篇。以唯一或第一发明人获授权发明专利89项(专利权或技术转让39项),指导的博士生中已有57人获博士学位,有2人获“全国优秀博士学位论文”,4人获“全国优秀博士学位论文提名奖”。

微信号:CNWW1985

投稿咨询:022-27835707

广告咨询:022-27835639

发行咨询:022-27835231

投稿邮箱:

住房和城乡建设部