引言

随着生活垃圾分类制度在全国各地逐步建立,以及“无废城市”建设的试点推进,高效清洁的垃圾分类收集设施受到越来越多地方的青睐。

本文首先对垃圾真空管道收集系统的工作原理、主要设备、发展演变及应用价值进行基本的介绍;随后在国内外应用案例的分析,总结该系统在不同类型项目中的应用特点;最后以深圳市某片区市政工程详细规划国际咨询的竞赛方案作为案例分析,探讨真空管道收集系统在环卫设施规划中的重难点,并论证适应垃圾分类要求和地下空间开发的规划技术要点。

生活垃圾真空管道收集系统(又称垃圾气动收集系统)是由瑞典某公司于1961年发明的,最早用于医院垃圾收集,并在1967年开始拓展到住宅区装配使用,目前已推广至美国、日本、德国、丹麦、新加坡、中国香港等30多个国家与地区。该收集系统近年来已在国外发达地区发展成为一套成熟、高效、卫生的垃圾收集方法,尤其适用于高层公寓、密集区、商业综合体及一些对环境要求较高的地方。该系统在欧洲城市新建区及卫星城、世博会、体育运动村等大型城市发展区使用较为普遍,在亚洲的应用主要集中在日本、新加坡、韩国和我国香港。内地的上海浦东国际机场、广州市白云新国际机场、北京通州新城、中新天津生态城也都采用了该系统[1]。

随着垃圾分类的推进,以及各地对高品质社区建设的要求,真空管道收集系统被逐步广泛接纳。与此同时,不同项目的发展要求对真空管道收集系统设施提出了新要求,并呈现出一种“量身定制”的趋势。因此在规划和工程设计中需要加强专项研究。

01 基本介绍

1.1 工作原理及主要设备

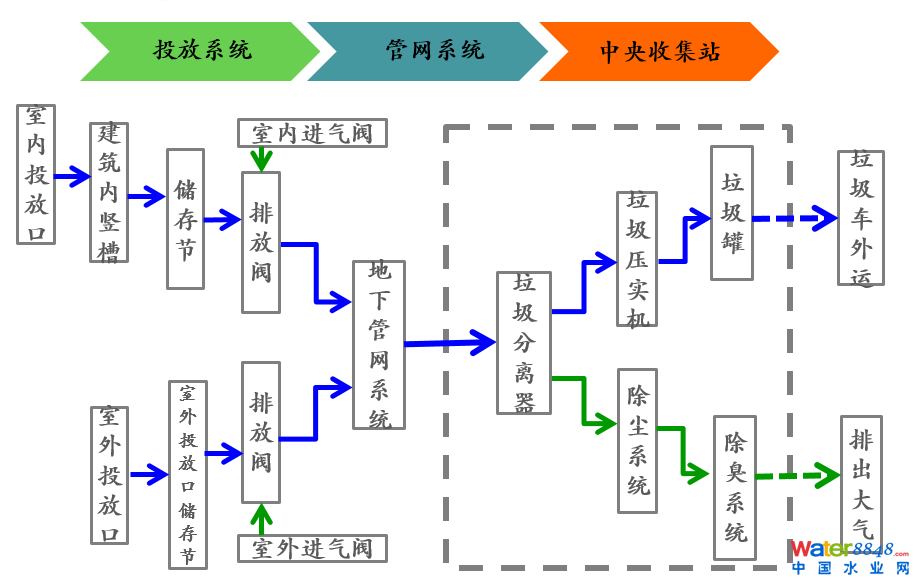

真空管道收集系统是采用重力原理和真空负压抽吸原理,将建筑楼宇产生的生活垃圾通过真空管道抽至中央收集站进行收集,其主要的设施由投放系统、管网系统和中央收集站三大部分构成,具体设施设备和作业流程如下图所示。该系统能全微机自动控制,也可选择自动和人手操作,实现定时和定量收集模式同时应用。全系统配置远程遥感监控系统,通过互联网反馈到中控室,实现异地监控系统运行。

真空管道收集系统主要设备系统(图片来源:网络)

需要明确的是,真空管道收集系统聚焦于前端垃圾收集的问题,其目的是通过密闭管道化的收集方式,达到垃圾清洁、密闭、高效、便捷地被收集到垃圾储存容器中,营造高端舒适清洁卫生的人居环境。真空管道收集系统适宜住宅社区、城市综合体、超高层建筑、办公楼宇、医院等区域投用。

1.2 设施发展演变

真空管道收集系统的发展主要经历了三代历程:

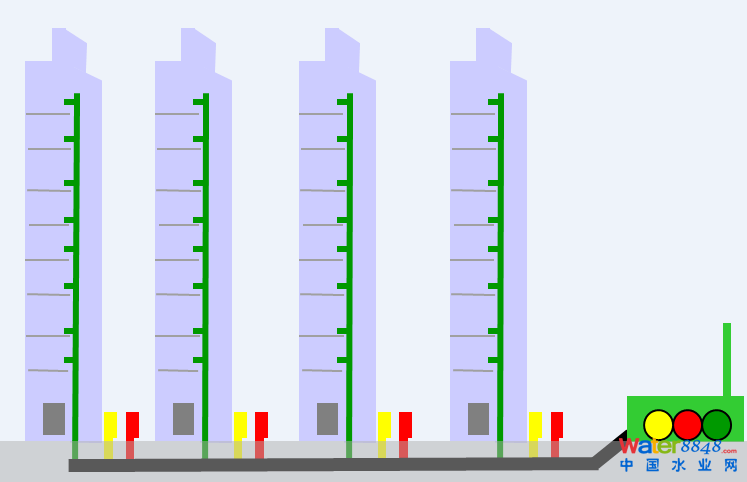

单一混合收集。第一代产品主要是以解决密闭性收集为主,使用者通过在楼宇或地面公共投放口进行垃圾投放,系统将所有类别垃圾通过管道抽吸至中央收集站的同一个箱体内,实现混合收集。该模式工程难度较低,适用性强,投放口面积小,能满足高端住宅区初级密闭式垃圾收集的需求。但第一代产品未能在源头实现垃圾分类。

第一代真空管道收集系统样式示意图(图片来源:网络)

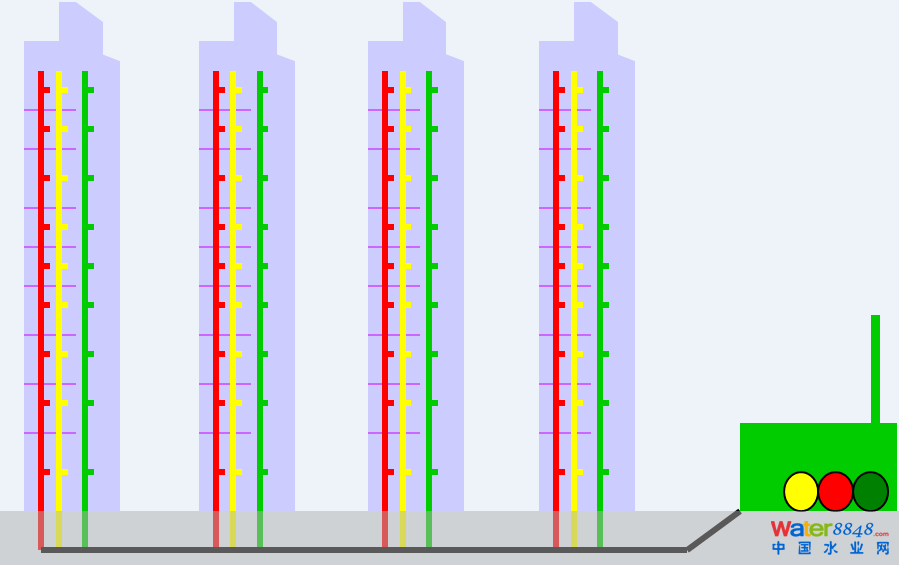

分类收集模式。第二代产品最大变化是发展成可分类收集的系统,根据当地区的分类需求,可设置可回收(玻璃、金属、塑料、纸类)、厨余垃圾、其他等类别的投放口。第二代产品也有两阶段演化,首先是通过设置多根竖管,实现每一类收集,一类垃圾投放口对应一根竖管,通过自动化控制阀门开合,联通同一根水平管,最后分别抽吸到不同类别的收集箱。此代产品需要建造的竖管较多,占用空间较大,投资也较大。后来通过改进加装转换阀,即可仅用一根竖管可实现分类,大大降低成本,并节约了空间。

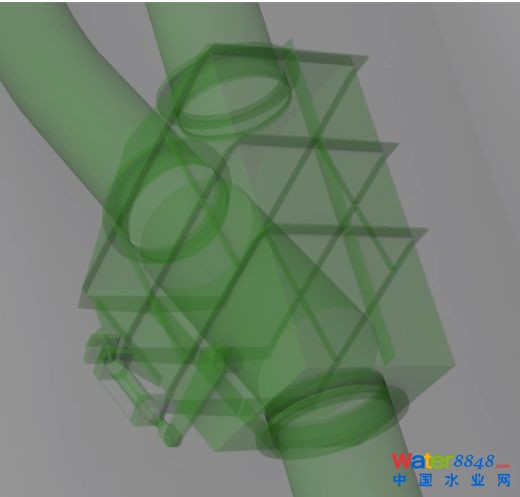

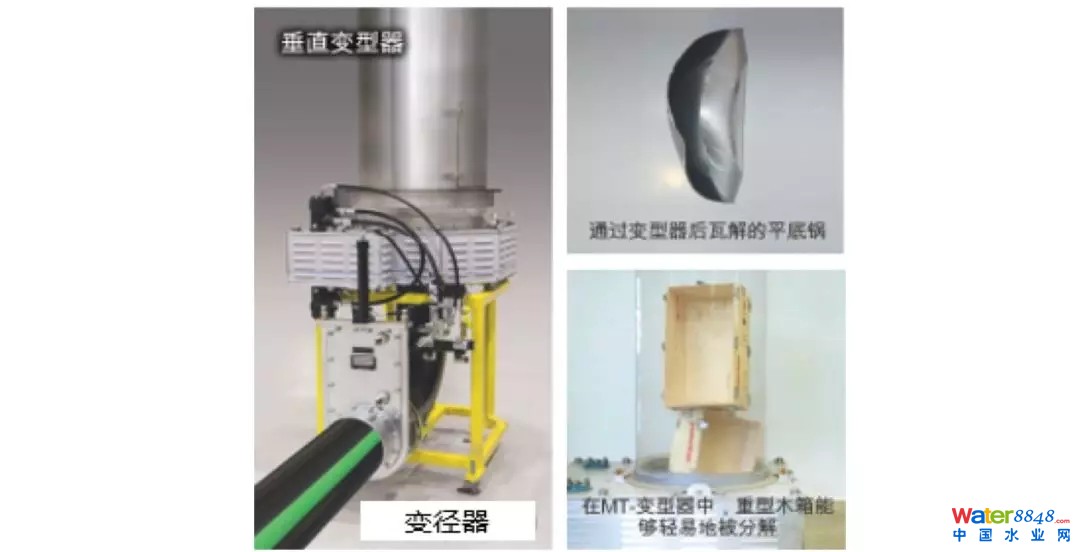

第二代真空管道收集系统样式及管道转换阀示意图(图片来源:网络)

变径器模式。前两代产品的水平管道为DN500的管径,第三代通过在储存节后端,汇入水平管前加装变径器,将垃圾进行压缩和破碎,从而减少在水平管输送时需占用管道的空间,可将水平管径缩小到DN200-DN300,从而节约了需要维持负压的空间,每吨垃圾收集能降低了电耗60%。

第三代真空管道收集系统变径器示意图(图片来源:网络)

1.3 应用价值及优势

真空管道收集系统的主要应用价值与优势体现在以下几方面:

(1)环境效益

实现全过程密闭式收集及运输,使垃圾完全“隐形”,杜绝二次污染,避免了垃圾车产生的噪音、异味、污水、废气对社区环境的影响,改善社区或建筑环境;避免细菌和病毒的逸散,同时免除垃圾在温湿环境中产生恶臭异味和蚊蝇鼠蚁的滋扰,极大地降低疾病传播的风险;有效地支持从源头上进行垃圾分类收集,可实现多类垃圾源头分类投放,并实现分类装箱装车和分类收运,杜绝分类后混装混收的现象。

(2)经济效益

能大幅提升物业的品质和智慧化程度,从而提高开发主体品牌知名度和提升物业价值;提高工作效率,降低劳动强度,节省人力资源;避免垃圾收集运输过程中对电梯及公共区域的占用,节省宝贵土地资源和的建筑空间。

(3)社会效益

符合建设“生态环保”社区的发展方向,真正将清洁高效的智慧环卫落实到公众端;有利于提高垃圾分类的参与积极性,提高覆盖率,提升准确分类度;避免人员与垃圾直接接触,杜绝对人体造成污染,改善物业保洁人员和环卫工人的工作环境,使环卫工作更体面更人性化;减少小范围区域内垃圾收集车的敞口污染运输,减少对交通和行人的影响。

02 国内外应用案例

2.1 哈默比生态城

位于瑞典斯德哥尔摩市的哈默比生态城,开发始于20世纪80年代初。在此之前该区原本是港口与工业区。随着在70年代末居民对住宅的需求越来越高时,政府开始致力于将整个片区改建成一个大型居民住宅区。

目前该系统服务范围占地约2km²,共有1.1万座公寓,有2.6万居民及外来1万人工作,覆盖了当地2400户住户。收集规模达26.7吨/日。垃圾分三类:可回收垃圾、不可回收垃圾、有机垃圾。投放口数量达688个,管道总长30100米,该项目已成为联合国生态居住示范项目。

哈默比生态城真空管道收集点(图片来源:网络)

2.2 中新天津生态城南部片区

中新天津生态城主要由各类科教产业园区和居民区构成项目,建造时间为2009年,地上总开发建筑面积为500万平方米,项目总占地约30平方公里,规划居住人口约35万人。收集系统覆盖面积有8平方公里,服务住宅总量35000户,收集规模达89吨/日,采用不可回收垃圾、厨余垃圾两类分类模式,投放口数量超500个,管道总长达10公里,并设有四座中央收集站。该项目的主管单位是中新生态城环保有限公司,采用DBOO的模式,初期企业先投资建设,政府逐年返还。

中新天津生态城南部片区中央收集站布局(图片来源:网络)

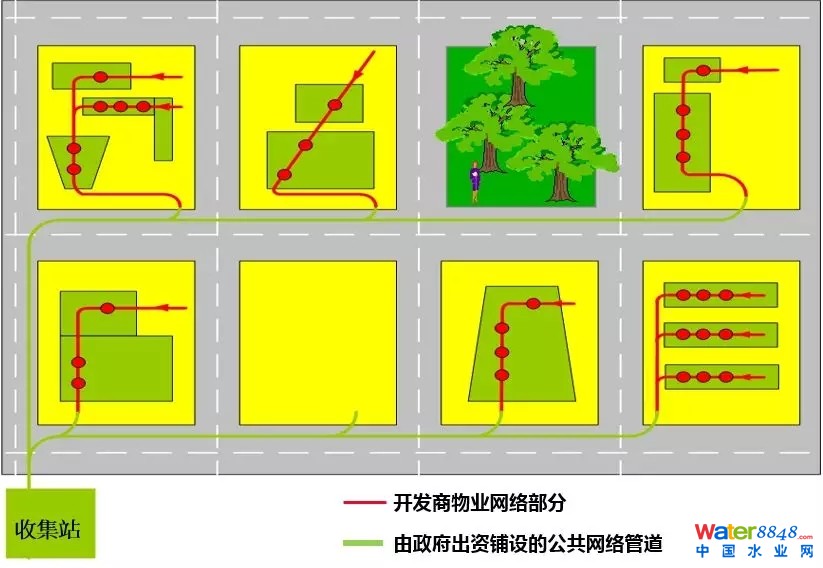

2.3 广州金沙洲生态城

项目范围为9平方公里,管线总长达20公里,垃圾收集规模达139吨/日,投放口数量超300个,服务超过4万人。项目分为四个区域,因此建设了四座中央收集站。该项目主管单位是广州市政府,其建设模式是政府投资建设中央收集站和公共管网系统,连接到区域内各发展商红线外(与煤气和水电相似),各开发商自己投资建设物业网络内的垃圾收集系统设备,然后接入政府的公共网络,实现整个金沙洲片区的垃圾自动收集解决方案。

广州金沙洲生态城中央收集站布局(图片来源:网络)

四个区域政府总投资为3个亿,其中设备投资约1个亿,每个收集站约覆盖2平方公里。该项目是真空管道收集系统开发商建设部分与政府投资部分有效衔接的探索,明晰了系统“走出小区”后各建设主体的责任和边界,并就一个标准进行有效衔接,为该系统大范围区域的推广使用积累了多方面经验。

广州金沙洲生态城真空收集系统建设模式(图片来源:网络)

2.4 小结

通过国内外案例分析,可以了解到真空管道收集系统是较为成熟的技术,在多种功能区域中有历时较长的应用,并实现了“单栋建筑-小区-片区”使用范围的扩大和推广应用。通过多年的发展,结合地区的特色和具体情况,积累了多种开发建设模式案例。基于以往相关的规划、设计、建设和运营经验,同时契合人们对高品质居住环境的追求,未来对于多个地区的建设项目,均可试点推广真空管道收集系统。

03 规划案例

本文以深圳市某片区市政工程详细规划国际咨询的相关竞赛方案为例,分析和探索真空管道收集系统地下开发建设的模式。需要说明的是,本次竞赛虽未中标,但垃圾真空管道收集系统的规划方案为高密度开发片区的环卫设施规划提供新思路和经验借鉴。

3.1 项目概况

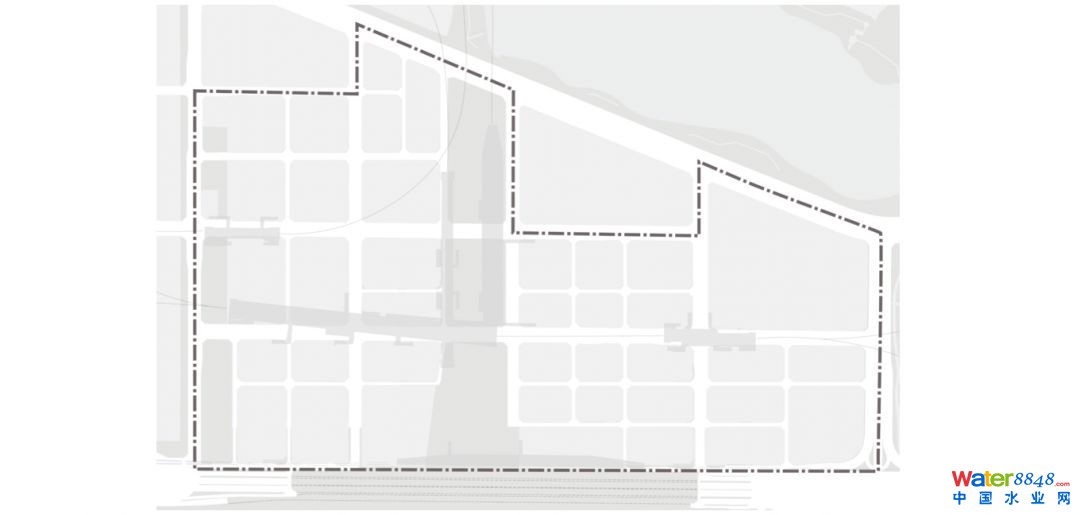

本次规划范围内有城市轨道2号线、9号线、11号线(机场快线)等轨道交通交汇,规划未来增加穗莞深、深莞城际线和轨道交通29号线在片区设站,使该片区成为城市门户形象突出、未来城市综合开发价值极高的区域。

上层次规划提出该片区地下空间整体综合开发利用,全要素一体化设计管控,打造“立体、复合、集约、高效”的地下空间系统和“韧性、智慧、绿色、集约”的市政系统,构筑多元复合、互联互通的地下空间及市政利用模式。

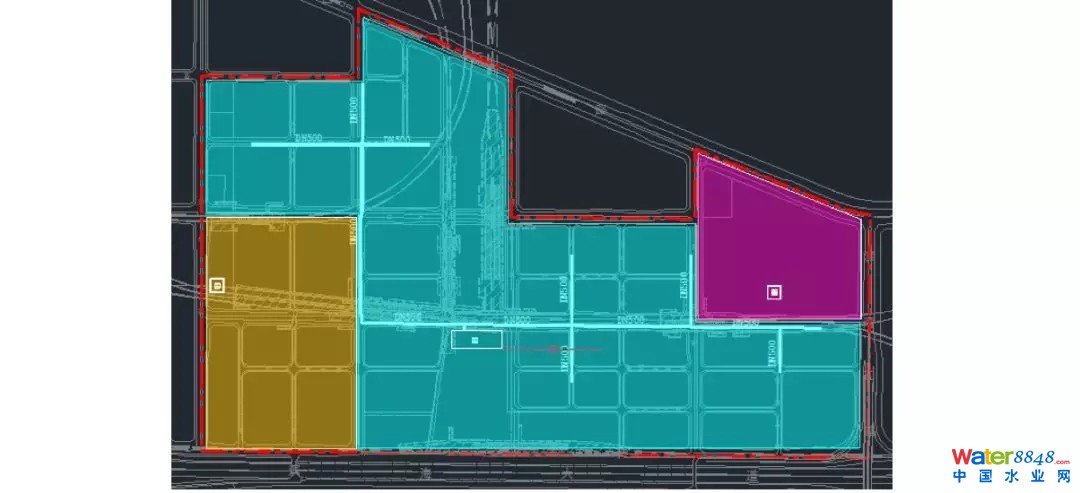

规划范围示意图(图片来源:项目组绘制)

本次规划核心范围用地面积117公顷。项目要求将市政设施尽可能放于地下空间,而由于有多条城市轨道交通规划经过地块,同时需布局多类市政设施,故本此工作难点是将环卫设施与其他设施进行协同和避让。

3.2 规划目标与原则

根据深圳市“无废城市”试点建设和生活垃圾分类的相关要求,规划范围内生活垃圾分类收集覆盖率达100%,实现清洁、智慧、高效的收集运输,打造成为深圳市“无废城市”建设的标杆示范社区。规划原则如下:

(1)对标国际一流,推动绿色发展

借鉴日本、新加坡、台北、香港等地环卫管理理念,对标全球一流标准,将该区环卫工程的建设与中国特色社会主义先行示范区的定位相匹配,积极对接和落实深圳市“无废城市”建设的要求,推进该片区生活垃圾源头减量和资源化利用。

(2)坚持统筹协调,优化系统布局

本规划范围地块和地下空间错综复杂,需要与各建构筑物、其他市政设施做好统筹协调。同时遵循集约用地的原则,依照集约的用地标准和借鉴国内外案例,优化环卫设施系统布局方案。

(3)善用智慧科技,突出深圳特色

应用试点5G技术、AI识别、物联网、大数据、智慧监管等科技和产品,提高生活垃圾源头分类覆盖率和准确度,加强收集运输过程的环境污染控制和全过程监管,提升环卫作业的稳定性和智慧化水平,创建智慧环卫场景应用的先进模式。

3.3 生活垃圾产生量预测

本次规划采用人均指标法进行预测,预测公式如下:

Q= R × q × e ×10

式中 Q为生活垃圾日产生量,t/d;R为规划区人口规模,万人;q为日人均生活垃圾产生量;e为垃圾产生量变化系数。

本区域规划服务人口为18-22万人,市政设施规划按上限考虑,即服务人口为22万人。人均生活垃圾产生量与区域社会和经济水平有一定的相关关系,区域经济发展水平越高、消费水平越高,人均产生量越大。目前深圳市人均垃圾产生量为1.4千克/人·日(按常住人口折算),按照“无废城市”试点建设的路径发展,源头减量和绿色生活理念逐步普及,人均垃圾量可维持现有水平;根据《城市环境卫生设施规划规范》,日人均生活垃圾产生量经验指标(0.8-1.8kg/人·d);加之该区域主要为商务办公和商业区,职住分离比例较大,人口流动性较强,因此取1.4千克/人·日作为人均产生量预测指标,产生量变化系数取1.2。最终垃圾产生量=22 × 1.4 × 1.2 ×10 =370吨/日。

3.4 设施规划方案

(1)整体环卫设施规划

规划逐步建立严格的垃圾分类投放、密闭收集、清洁高效、智能便捷的收集运输系统。根据《深圳经济特区生活垃圾分类管理条例》(送审稿)规定,深圳将在全市实行易腐、可回收、其他和有害垃圾四分类,因此本区域的分类模式也应遵循四分类模式。

生活垃圾转运站规划布局图(图片来源:作者绘制)

为使本区域实现垃圾分类收集全覆盖,规划布局东、中、西3座地下智能垃圾转运站。涵盖转运的垃圾类别有易腐垃圾、其他垃圾、再生资源(含可回收垃圾)、大件垃圾等。其中1#和2#转运站在绿地地下独立占地建设,3#附建于地块规划建筑地下。

生活垃圾转运站覆盖范围图(图片来源:作者绘制)

片区生活垃圾转运站规划一览表(图片来源:作者绘制)

(1)真空管道收集规划方案

▪ 覆盖规模与分类口设置

通过对比已出让地块和未出让地块,以及对规划路网进行管道敷设适宜性分析,得到适宜覆盖真空管道收集系统的未出让地块面积达22公顷,可涵盖80%的未出让地块(不计绿地),覆盖规划建筑面积约235万平方米。通过面积比例和大致服务人口的分布,预测覆盖区域产生的生活垃圾量为100t/d。

根据深圳将在实行的四分类模式,考虑到本规划区域用地性质和人群特点,在楼层内可设置易腐、可回收、其他三类真空管道投放口,有害垃圾每单元独立设置收集储存点。其中易腐垃圾指住宅区产生的家庭厨余,以及办公区产生的食物垃圾。

▪ 真空管网规划

本次规划在规划范围内部分试点覆盖垃圾真空管道收集系统,选取未出让地块作为考虑试点的范围。根据转运站布局情况,适宜以1#智能垃圾转运站作为真空管道收集系统的中央收集站,并以此为中心,考虑覆盖范围,规划布局如图所示。

真空管道管网规划图(图片来源:作者绘制)

根据相关工程经验和经济适用性考虑,由中央收集站外延的真空管道一侧不宜超过1.5公里。规划水平真空管道(干管)总长2.6公里,预留管径敷设规格是DN500,埋深1.2~1.5米,并在拟覆盖地块侧预留支管接口。水平真空管适宜敷设在人行步道;若人行步道条件不允许,在车行道则适宜敷设在两侧,便于检修。

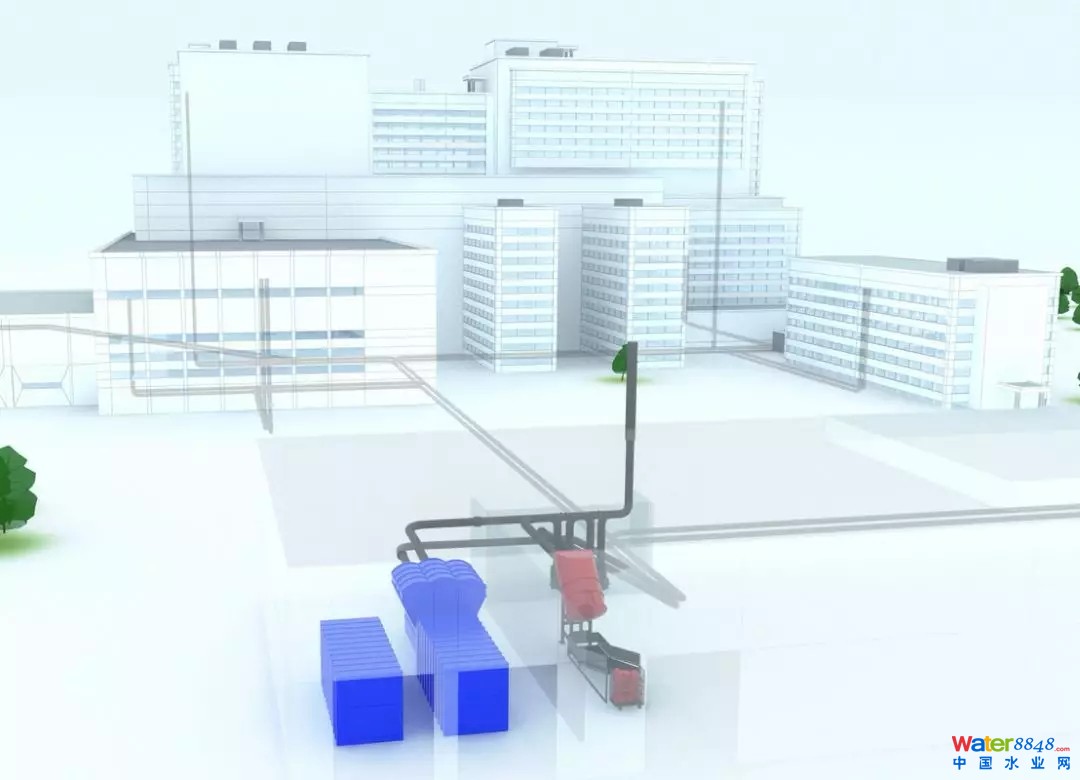

垃圾真空管道收集系统管网概念性布局透视图(图片来源:网络)

在建筑内部,每处投放口设置易腐、可回收、其他三类投放口,每处投放口连接的竖管只需要设置一根,管径预留为DN500,通过智能控制各类垃圾储存节与转向阀的对接,实现分类收集。

管网吊顶布设实景图(图片来源:项目组拍摄)

▪ 中央收集站规划

工程经验表明,一套真空管道收集系统的适宜负荷为25d/t。本区域规划真空管道收集系统收集规模达100d/t,因此需要4套系统。根据深圳市壹方中心、天津中新生态城等案例经验,一套带分类的系统其中央收集站的占地为400~500平方米,即需要在1#智能垃圾转运站预留1600~2000平方米作为真空收集系统的中央收集站。

中央收集站内部实景图(图片来源:项目组拍摄)

▪ 室外投放口规划

在未出让地块的室外公共建筑区域,每个地块至少设置2处室外投放口,便于居民或路人也可实现密闭分类投放。

对于水平管道沿线两侧的已出让地块,可考虑在室外地面一层设置投放口,通过支管与水平主管衔接,实现下楼分类投放。

室外投放口(图片来源:项目组拍摄)

结语

垃圾真空管道收集系统经过多点发展,已经能满足前端垃圾分类和密闭化收集的需求,对应用范围内的环境改善有较大的帮助,同时能提高区域智慧化环卫作业水平。通过应用和规划案例总结,可知该系统要真正落地并发挥最大优势,需在前期规划中做好设施规划设计工作,水平真空管网需与市政管线、地块内部设施和建筑协调,同时需要对中央收集站进行规划布局和用地指标确定,并建议将其下沉,充分利用地下空间,与管网相衔接。

参考文献:

[1]郑福居.中新天津生态城生活垃圾气力输送系统收集站多元化建设模式探索[J].环境卫生工程,2016,24(04):89-90+93.

[2]孟凡辉.北京未来科学城垃圾气力管道收集输送工程分析[J].北京规划建设,2018(04):121-125.

作者

关键, 西南交通大学环境工程硕士,现就职于深圳市城市规划设计研究院

唐圣钧,毕业于同济大学环境工程专业,深圳市城市规划设计研究院副总工程师、可持续发展研究中心主任

编辑、排版 / 陈程

①凡本网注明“来源:《中国给水排水》”的所有作品,版权归《中国给水排水》杂志社所有,未经本网授权任何单位和个人不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品,违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

②凡本网注明“来源:XXX(非《中国给水排水》)”的作品,均转载自其它媒体,仅供分享不作商业用途,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如原版权所有者不同意转载,请联系我们(022-27835520),我们会立即删除,谢谢!