WATER8848前言:污泥消化是污泥稳定化的一种重要方法,它通过微生物的作用,使污泥中的有机物转化为稳定的腐殖质,同时释放出能量。目前,污泥消化技术在国内已经得到了广泛应用,主要采用厌氧消化和好氧发酵两种技术路线。

厌氧消化技术是利用厌氧微生物在缺氧条件下分解有机物,产生沼气和稳定化污泥的过程。这种技术具有较高的能源回收率,能够有效地减少污泥的体积和质量,同时产生的沼气可以用于能源利用或发电。然而,厌氧消化技术也存在一些问题,如反应周期长、对温度和pH值敏感等。

好氧发酵技术则是通过好氧微生物的代谢作用,将有机物转化为稳定的腐殖质的过程。这种技术具有较快的反应速度和较低的运行成本,适用于处理含水量较低的污泥。但是,好氧发酵技术需要消耗大量的氧气和能源,同时产生的气味和泡沫也可能对环境造成一定的影响。

未来,随着环保要求的提高和技术的不断进步,污泥消化技术的发展将面临新的机遇和挑战。一方面,政府将加强对污泥处理的监管力度,推动技术的升级和改造;另一方面,企业也需要加强技术创新和研究,探索更加高效、环保的污泥处理方法。同时,随着资源化利用的需求增加,污泥消化技术将更多地应用于能源、肥料等领域,为可持续发展提供更多的可能性。

文章下载 http://zggsps.paperonce.org/oa/default.aspx?q=%u4f4e%u6e29

戴晓虎教授团队——高含固污泥厌氧消化:成果与展望

来源:环境前沿作者:FESE编辑部

题目:High-solid anaerobic digestion of sewage sludge: achievements and perspectives

作者:Ying Xu1, Hui Gong1, Xiaohu Dai(✉)1,2

作者单位:

1 State Key Laboratory of Pollution Control and Resource Reuse, School of Environmental Science and Engineering, Tongji University, Shanghai 200092, China

2 Shanghai Institute of Pollution Control and Ecological Security, Shanghai 200092, China

关键词:

高含固效应,厌氧发酵,甲烷产量,生物可降解性,污泥处理

High-solid effect, Anaerobic fermentation, Methane production, Biodegradability, Sludge treatment

文章亮点

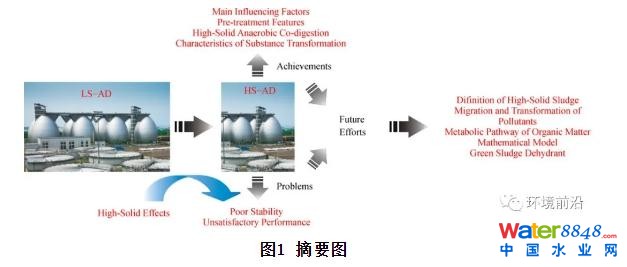

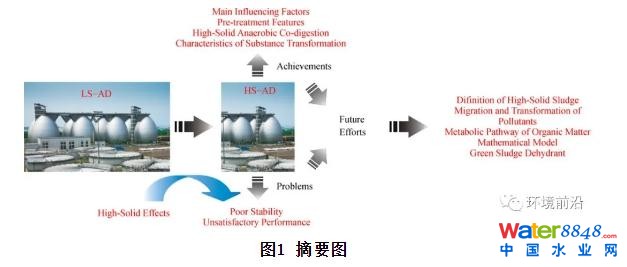

概述了高含固污泥厌氧消化的研究进展。

揭示了影响高含固污泥厌氧消化工艺性能和工艺稳定性的主要因素。

识别了当前高含固污泥厌氧消化的研究空白和高含固效应。

提出了解决高含固污泥厌氧消化研究空白和效率的未来努力方向。

文章简介

在过去的几十年里,高含固厌氧消化曾被广泛应用于处理有机废弃物,如农业废弃物、城市有机废弃物和餐厨垃圾等。然而,由于差的工艺性能和工艺稳定性,高含固厌氧消化处理污水厂污泥由于其过程调控机制不明,发展受限。为此,开展了大量的研究来克服相应的限制,提升高含固厌氧消化的稳定性和效率。本文综合分析了影响高含固污泥厌氧消化工艺性能和稳定性的主要因素-高含固效应;总结了提升工艺性能和稳定性的主要方法,例如,高含固污泥预处理和高含固污泥与其它有机废弃物的厌氧共消化。本文还讨论了水热预处理前后高含固污泥厌氧消化体系中有机物的迁移转化特点,揭示了污泥高含固效应主要来自于能够抑制厌氧微生物活性的高浓度物质,该效应同时又造成了污泥差的传质、低的扩散系数和高的粘度,识别了高含固污泥厌氧消化的研究空白。通过对当前相关研究的总结,本文提出了将来的研究应统一高含固污泥的定义,揭示在高含固污泥系统中污染物的迁移转化规律、描绘靶向污染物在高含固污泥系统中的代谢途径和构建准确的高含固污泥厌氧消化数学模型。此外,开发绿色的污泥脱水药剂、从高含固污泥体系中获取高附加值产品,并揭示它们对于高含固污泥厌氧消化的影响也应该在将来的研究中得到重视。

随着全球人口增长和城市发展,城市污水量急剧增加。随之而来的城市污水处理过程中的污泥产量也持续增加。截至2019年年底,中国的污泥产量已经超过了5000万吨/年,预测这一数据在5年内会增长到6500万吨/年。由于污泥中含有大量的有毒、有害、易腐污染物,如不妥善处理将对环境和人类健康造成极大损害。厌氧消化因其能对污泥进行无害化处理的同时回收资源,包括减少污泥量、杀死病原微生物并且回收生物能源-甲烷,成为一种备受青睐的污泥处理技术。通常以总固体含量15%(质量比)为界限来区分高含固厌氧消化系统(总固体含量大于15%)和低含固厌氧消化系统(总固体含量小于15%)。由于中国的低含固污泥含有较低有机质(挥发性固体占总固体量低于50%),低含固污泥厌氧消化系统在小型污水处理厂不具有普遍可行性,截至2019年,我国5200个污水处理厂中仅有70个采用了低含固污泥厌氧消化系统,其中,只有不到20个能正常运行。这与管理落后、经济水平制约、规划不足、以及污泥中低的挥发性固体占总固体比例有关。与低含固污泥厌氧消化系统相比,高含固污泥厌氧消化系统凭借其较小的反应器体积、低的补温能耗、少的污水产量、高的单位容积沼气产量,被认为可能是一种更可行的方法。截至2020年6月,在“ScienceDirect”里开展以“高含固厌氧消化”和“高含固污泥厌氧消化”为主题的文献计量研究发现,在近15年里,有关“高含固厌氧消化”的文献两倍多于“高含固污泥厌氧消化”,这表明目前大多数高含固厌氧消化系统主要用于非污泥有机废弃物。此外,在2006到2020年间,对于“高含固污泥厌氧消化”的文献均以实验研究进行开展,缺少文献综述;故本文对高含固污泥厌氧消化进行全面综述,总结当前的研究进展,找出研究空白,并探究提升高含固污泥厌氧消化的未来研究方向。总体而言,影响高含固污泥厌氧消化的主要因素有:固体含量、搅动、固体停留时间、温度、pH值、氨/铵胁迫、挥发性脂肪酸、有毒有害物质、流变性质等等。针对目前存在的几项研究空白:高含固污泥的定义不规范,高含固污泥厌氧消化中污染物的迁移和转化不明确,高含固污泥厌氧消化中有机物的代谢途径尚不清楚,高含固污泥厌氧消化的数学模型不足等;未来需要重点针对以上几点内容进行探索,以提升高含固污泥厌氧消化效率。此外,需要进一步探讨污泥脱水剂对于高含固污泥厌氧消化的影响效果。

编者点评

随着我国经济发展,污染排放总量高,土壤环境受到显著影响。为了实现“青山绿水”的美丽中国,国务院依次印发了 “大气十条”、 “水十条”和“土十条”,建设生态文明的小康社会,为人民享受新鲜空气、洁净水和健康的土壤提供保障。我国污水处理规模世界第一,但是污水处理过程产生的大量污泥,由于其具有多介质复杂特征及“污染和资源”双重属性,存在传统技术效率及稳定性低的难题,处理不当将带来环境二次污染且浪费大量资源,是我国污水处理的短板。目前常用的处理污泥的方法主要包括:厌氧消化、好氧发酵、污泥干化-焚烧、高干脱水-填埋/建材利用等,其中高含固厌氧消化是一种成本较低,效率高且回收生物能源的有效方法,具有可以大幅度降解易腐有机物质、杀灭病原微生物、提高污泥脱水能力等优点,特别是在目前碳达峰、碳中和的背景下,污泥厌氧消化技术回收生物质能,作为污泥处理的关键环节具有很大的发展空间。本文综述了近几年有关高含固污泥厌氧消化处理研究进展,分析了影响高含固污泥厌氧消化的主要因素,识别了高含固污泥厌氧消化的知识差距,并提出了提升高含固污泥厌氧消化的未来研究方向。本文对于我国污水厂节能减排、污泥处理与资源回收利用有十分重要的理论和指导意义。

本期编辑

王新锋,男,32岁,中国农业大学博士,研究方向为污水处理与资源化利用。

探索污水治理高质量发展新路径,打造太湖综合治理的常州新样板

来源:常州日报

践行“两山”理念,以生态治理重构高质量发展新格局,今年7月底,常州市住建局排水管理处常州市江边五期及污水资源化利用工程(以下简称“江边污水五期工程”)正式开工建设。该工程主要建设内容包括新增污水处理及尾水资源化利用设施,污泥厌氧消化综合处理设施以及光伏发电、水源热泵、管网泵站等配套设施,厂区工程预计2025年12月竣工。工程竣工投运后,江边污水处理厂污水处理规模将达到70万吨/日,为全省最大。

作为推进新一轮太湖综合治理、生态中轴建设、节水型城市、低碳“无废城市”和新能源之都建设的重点项目,江边污水五期工程将践行节能减排理念,以争创“鲁班奖”为建设目标,将先进科技融入智能、绿色、低碳、创新等元素,探索污水治理高质量发展新路径,打造成太湖综合治理的常州新样板。

站位:量质赋能

作为新一轮太湖治理的重点项目,江边污水五期工程坚持问题导向、创新方式方法,为守护太湖万顷碧波的旖旎风光贡献排水智慧与力量。

过去,污水收集处理减少入湖河道污染往往是太湖治理的第一要务。但现在,随着今年6月《推进新一轮太湖综合治理行动方案》的出炉,太湖治理由过去的污水治理向生态治理转变,要求以更大力度、更高标准开展治太工作。市排水管理处立足职能分工,全力抓好任务落实,通过水环境、水生态、水资源“三水统筹”,促进生态环境持续改善。

作为太湖的上游地区,常州市十分注重城市污水治理工作。近年来,在城市规模不断扩大、工业不断发展的背景下,城市污水收集范围显著增加,江边污水处理厂紧跟发展需求,实现自身体量升级,污水处理规模已达到50万吨/日。

据悉,在现有基础上,围绕太湖治理“减磷控氮”目标,江边污水五期工程将新增污水处理规模20万吨/日,污水处理出水将达到地表水准IV类标准,污水处理峰值系数采用行业最高标准,实现污水处理厂扩建和提标改造同步推进,确保污水处理能力和出水标准双提升。

江边污水五期工程建成后,江边污水处理厂将成为江苏规模最大的城市污水处理厂,届时,必将打造为成太湖综合治理的常州新样板。

行动:协同赋效

为确保江边污水五期项目如期开工,市排水管理处紧盯时间节点,倒排工期、挂图作战,坚持高起点规划、高标准设计、高效率手续、高强度推进,全力以赴做好开工前的各项前期工作。

高起点规划。据悉,早在2001年,市排水管理处便在全市城市排水专项规划中考虑江边污水处理厂总体布局事宜,同步提前谋划预留用地,便于后期污水处理提标改造、污泥处理设施升级等实施;充分考虑既有建(构)筑物空间位置,科学合理规划江边污水五期项目厂区工程平面布置。

高标准设计。结合排水行业发展需求及问题,江边污水五期工程将污泥处置、光伏发电、水源热泵、中水回用等污水资源化利用理念融入项目设计,力求项目设计高质量;充分发挥“厂站网”“建管养”一体化优势,汇集前期、施工、运维等多方面力量,共促项目设计高经济性;依托设计、编标、跟踪审计等单位的全流程参与,提高项目控制价质量,有效控制工程造价。

高效率手续。为保障项目如期开工,尽早发挥环境效益,市排水管理处强化与市发改委、市资规局、市生态环境局等行政审批部门沟通协调,在确保合法合规的基础上,加快推进前期审批进程。江边污水五期工程自立项至开工共计完成项建、可研、初设、环评等15项全流程审批手续,历时15个月,前期耗时远低于同类项目。

高强度推进。加强与市有关部门联系对接,确保项目纳入市级重点,争取更大支持;定期向市住建局报告项目进展,时刻绷紧进度之弦,确保项目进度不停步;明确“时间表”“任务书”“路线图”,分工明晰、责任到人,确保各项工作任务高效推进。以质安监及施工许可为例,办理过程共涉及合同签订、专户办理等40多项工作内容,经办人员各尽其责、各司其职,造就自中标通知书下发起仅11天完成办理。

绿色:低碳赋势

污水处理属于高耗能行业,有效利用污水资源实现能源回收成为推动污水行业低碳运行和节能降耗的关键环节。

多措施答好资源利用“重点题”。

据了解,江边污水五期工程围绕国家双碳战略,转型治理方式,充分利用污水资源实现能源回收,推动污水行业尽早实现低碳运行和节能降耗。

一是采用“光伏+”模式开展光伏发电设计。该工程将充分利用污水处理厂构筑物上部空间,总装机容量达到15.7兆瓦,通过收集太阳能,实现电力“自发自用,余电上网”,预计年节约电量1600万度。

二是变废为宝,实现能源回收利用。五期工程将对污水处理产生的污泥进行厌氧消化处理,通过厌氧消化,污泥里面的有机成分可转变为沼气,沼气用于发电,提纯后还可以变成甲烷(燃气),工程预计新增污泥厌氧消化综合处理600吨/日,随着末端污泥产生量的降低,污泥处理费用也进一步节省。除污泥外,江边污水处理厂在未来还将实现“污水、污泥、餐厨垃圾”同处理新模式,餐厨垃圾有机物含量很高,有机物进入污泥消化系统,产气量就会大幅增加,随之电量也会大幅增加,从而为“无废城市”的建设预留空间。

三是实现尾水资源化利用。经江边污水处理厂处理后的尾水将进一步用于河道的生态补水,有益于改善区域支流支浜的水环境和水生态,将工程水逐渐向生态水转变。另外,江边污水五期还将污水处理尾水广泛应用于工业、市政等用水领域,实现“一水多用”和“分质供水”,年节约水资源不低于1000万吨。

据悉,仅通过电能回收、热能回收、中水回用等多种手段,江边污水五期工程预计可实现年碳减排3万吨以上,为常州新能源之都建设发挥重要作用。

优化工艺答好资源集约化“必答题”。

作为全省领先的绿色低碳综合示范项目,针对太湖治理总氮控制目标,江边污水五期工程工艺路线将采用国内“AAO+AO+反硝化深床滤池”工艺,确保总氮去除效率进一步提升。江边污水五期投运后,可实现新增年减排COD_Cr(化学需氧量)1.89万吨、总氮1900吨、总磷340吨。另外,为考虑远期政策需要,减少环境污染,江边污水五期还将利用臭氧对有毒有害物质进行去除,尤其是面对新污染物带来的挑战,市排水管理处提前谋划,统筹考虑,为全市高质量建设献计献策。

合理布局答好资源集约化“提升题”。

按照“集约化、智慧化、信息化”综合建设要求,江边污水五期工程将整合厂区布局,集合资源化利用项目于一体。以“能源利用、安全管控”为规划要求,针对水处理线、光伏电站、双膜车间、水源热泵间等设施,通过建筑设计、电子围栏、数字智能管控等措施,实现信息互联互通,提升集约化管理水平和信息化建设水平。

此外,江边污水五期工程采用改造污水泵站、扩充污水干管、新建污水调蓄池、扩建污水处理设施等措施,实现整个污水系统全链路协同管控;通过污泥、餐厨处理设施合建实现市政、环卫多部门系统联合共治,大大提升系统污水污泥处理的韧性;通过污水处理“全流程内循环”、供电设计“双路同供”、尾水排放“再生利用”等模式,全力实现污水稳定运行和资源利用同频共振。

智慧:数字赋新

数字时代的到来,为污水处理厂未来发展指明方向。近年来,市排水管理处按照数字化转型、数字化发展的目标,不断提高信息化水平,深化智慧赋能,探索利用大数据技术为科学决策提供保障,为城市安全运营提供更可靠的手段。

为提高污水处理工作效率和准确性,江边污水五期工程以智慧化、科技化、信息化技术手段保障工艺流程高效运转。在江边污水五期工程设计阶段,设计单位结合全周期数字化BIM技术对污水处理厂的管线进行专项设计,优化管线布置。为确保污水处理工艺高效,项目采用在线监测监控、智能中控系统、智能曝气控制系统(ASM2D)等技术,实现污水处理的智能化,达到工艺生产、安防等智能化管理目的。通过与现状工程及厂外管网的衔接兼容,江边污水五期工程可以实现污水输送、污水处理、污泥处理、资源回用、能源利用、老厂信息互联互通,实现(污水污泥)厂、(泵站)站、(管)网、(调蓄)池等排水设施及资源回收、能源利用等一体化联动监控。

数字化技术的应用不仅可以提高污水处理厂的效率和质量,还可以降低运营成本和环境污染风险,具有重要的社会效益和经济效益。下一步,江边污水处理厂将以实现少人值守为目标,从经验管理向依托数字化管理转型迈进,打造智慧化污水处理厂的新标杆。

污水处理厂污泥减量化技术的探讨

2021-03-08 14:28来源:当代化工作者:宋艳会 李兵等

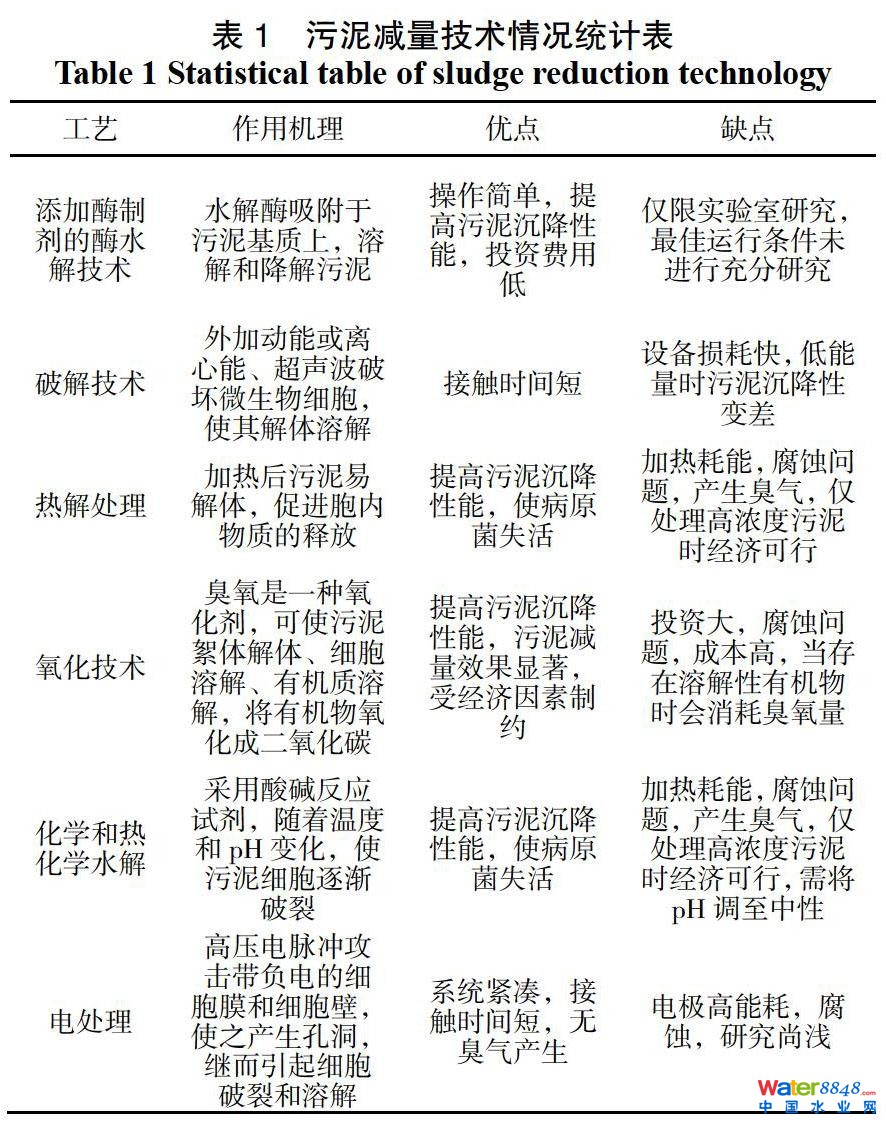

介绍污水处理厂污泥的主要来源及性质,明确污水处理厂污泥减量化、无害化工作急需一套完整的处理体系,无论是在水处理环节,还是污泥处理环节,均应加大对污泥减量化技术的研究和落实。在污水处理过程中通过外加酶水解技术、机械处理技术、热处理技术、热化学水解技术、电处理技术等技术手段使得细胞破裂,释放细胞内物质,然后回流至活性污泥池,进一步降解细胞破裂产生的溶解产物,从而实现污泥减量。后污泥减量技术是在污泥产生后,通过污泥厌氧消化、污泥浓缩脱水、污泥干化、污泥焚烧等处理工艺,进一步降低污泥产生量及处置成本。通过各种污泥减量技术的比选,明确每种技术的优缺点,为其他污水处理厂污泥减量工作提供可借鉴意义。

随着我国城市污水处理率逐步提高和新污水处理厂数量的增加,污泥产生量也逐渐增大,与此同时,污泥处理的难题也逐渐凸显出来。我国污泥处理起步较晚,早期的污水处理厂存在“重水轻泥”现象,污泥处理单元不够完善,污泥的安全处理、处置是我国水污染控制领域的薄弱环节。生物处理是目前污水处理厂采用较多的污水处理方式,该方式会产生大量剩余污泥,这些污泥必须及时有效地进行处理,做到减量化、无害化和综合利用,从而保证污水处理厂的正常运行和处理效果,防止污泥造成二次污染

1 污水处理厂污泥来源及性质

在污水的处理过程中产生大量沉淀物质,包括固体物质、悬浮物、微生物菌体、胶体物质等,这些物质统称为污泥,因为污泥的不断产生促进了污染物与水的分离、净化。通常污泥产生量很大,一般占处理水量的0.3%~0.5%。污泥产生途径主要有:一是初沉污泥,来源于初沉池,是可沉降固体的物理分离,总固体质量分数一般为2%~7%。二是二沉污泥,是泥水分离后的浓缩污泥,是微生物生长和惰性有机难降解物质积累的产物,总固体质量分数一般为0.5%~1.5%。三是化学污泥,由特殊物质(例如磷)或悬浮固体沉降产生。以化学除磷为例,这一过程须要投加一些盐类,额外产生15%左右的污泥,化学污泥的性质取决于投加的混凝剂类型。四是“三泥”,主要是石油石化企业污水处理场产生的含油污泥、气浮浮渣以及剩余活性污泥。含油污泥以及气浮浮渣因含有一定量的油、黏度大,不容易进行自然沉淀浓缩、脱水;而剩余活性污泥因其含有大量鲜活的微生物,沉降性能较好,易浓缩脱水。

污泥因其含有一定的毒性物质,也被视为危险废物。衡量污泥的性能指標主要有:含水率、有毒物质、燃烧值、可消化程度、灰分含量等。一般刚产生的污泥含水率在98%~99%左右,体积巨大,难以直接处置,需要先进行污泥浓缩、消化、脱水等初步处理,可使污泥体积大为减少。如含水率在99%的污泥,经浓缩脱水处理后含水率可降到80%,其体积会降到原来体积的二十分之一。通常情况下,含水率在85%以上时,污泥呈流动状态;含水率在65%~85%之间时,污泥呈塑态;含水率低于60%时,污泥呈固体状态;含水率低于40%时,污泥呈粉末状。

2 污水处理厂污泥减量概述

污泥减量是指采用物理方法、化学方法以及微生物法,降低污水处理厂产生的污泥量。污泥减量可在不同污水处理阶段进行,在污水处理过程中通过调整生化系统工艺运行参数以及对部分回流污泥采取减量措施,可称为原位污泥减量。对污水处理工艺产生的排出系统之外的污泥,可通过污泥浓缩、污泥消化、污泥脱水、污泥干化、污泥焚烧等系统装置进行污泥减量,此过程称为后污泥减量。污泥减量技术按照反应原理的不同大致可分为:胞溶和隐性增长、解偶联代谢、内源代谢、微生物捕食等。解偶联代谢主要是指,在污泥中投加化学解偶联剂如氯代苯等物质,这些解偶联剂可以穿过细胞的磷脂层,促进细胞的分解代谢,降低细胞的合成代谢,从而降低污泥产量。内源代谢主要是指,利用较长时间的曝气或较小的有机物负荷,使细胞分解,产率降低。微生物捕食主要是指,固态污泥被微生物捕食、消耗,污泥为微生物生长繁殖提供能量,实现污泥减量。胞溶和隐性增长是指,通过外加一定的技术手段,使得细胞壁破裂,细胞内营养物质被释放,用于相同数量微生物生长的过程。胞溶和隐性增长是污泥减量使用最广泛的机理,其中迫使细胞壁破裂的技术手段包括:添加或不添加酶制剂的酶水解技术,球磨搅拌、高温均质等机械处理技术,超声波处理技术,40~220 ℃热处理技术,酸、碱或伴随升温的化学、热化学水解技术,臭氧、H2O2或加氯氧化技术,电处理技术等。污泥减量化的效果主要取决于胞溶的效率。

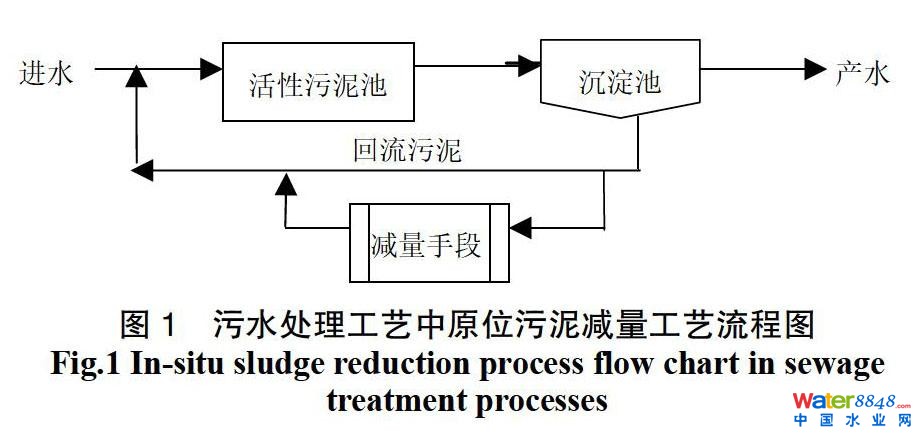

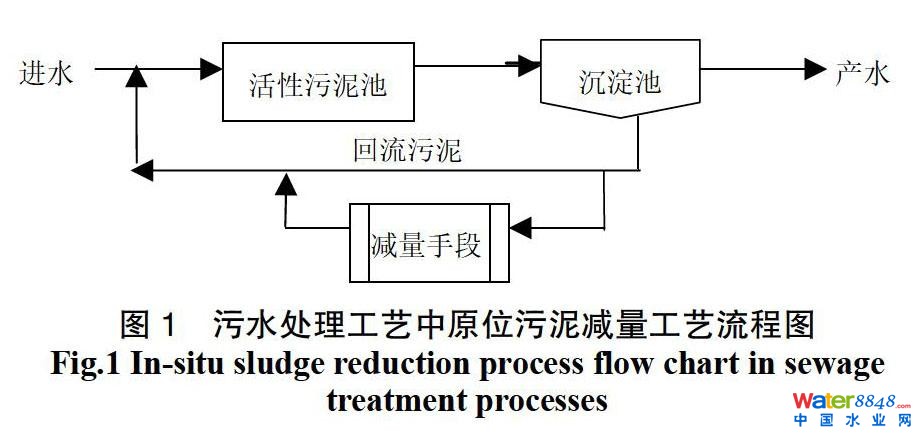

2.1 原位污泥减量

原位污泥减量就是在污水处理工艺中减少污泥产生量,而不是污泥产生后进行末端处理。一般工艺是沉淀池产生的活性污泥,一部分回流至活性污泥曝气池继续参与生化反应,另一部分活性污泥通过外加酶水解、机械处理、热处理、热化学水解、电处理等污泥减量技术手段使得细胞破裂,释放细胞内物质,然后回流至活性污泥曝气池,进一步降解细胞破裂产生的溶解产物,从而实现污泥减量。主要工艺流程如图1所示。

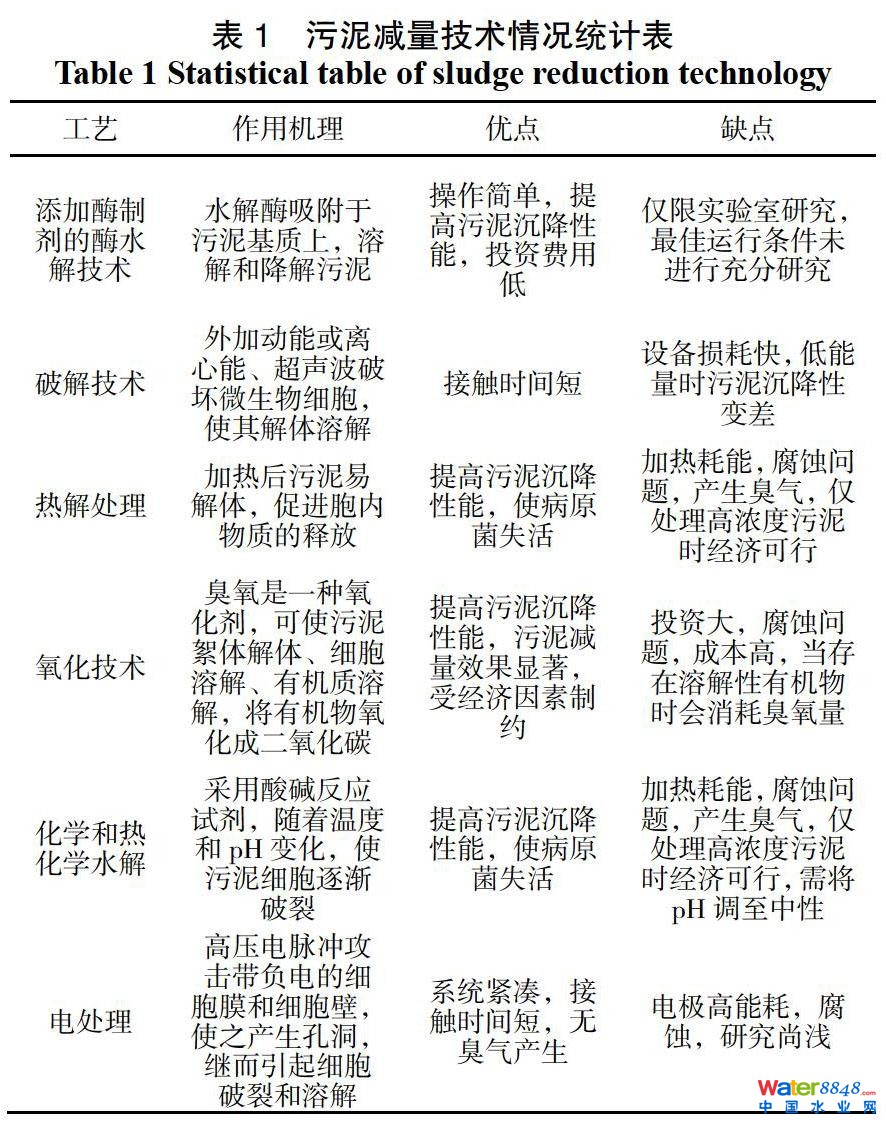

其中外加酶水解技术、机械处理技术、热处理技术、热化学水解技术、电处理技术等污泥减量技术手段各有其不同的优点及缺陷,具体情况见表1。

2.2 污泥浓缩

污泥浓缩是指降低污泥的含水率,使污泥浓稠,缩小污泥体积,是污泥脱水前的必要过程。污泥浓缩主要是去除污泥中的间隙水,含水率99.8%的剩余活性污泥,经过浓缩后污泥含水率可降到96%左右,可大大降低污泥的体积和后续污泥处理难度及费用。污泥浓缩的常用方法有重力浓缩、气浮浓缩和离心浓缩。

重力浓缩主要依靠水与污泥间的密度差,污泥下沉至罐(池)底部排出,水分从泥中分离出来由罐(池)上部排出。重力浓缩是污泥自然压缩沉淀过程,一般需要较长时间,特别是黏度大污泥浓缩效果较差。对此,一般污水处理厂经常采用污泥加温的方式,可加速污泥沉淀过程及效果,实现泥水的良好分层。常见的重力浓缩池有二沉池、污泥浓缩罐等。对于密度与水密度接近的污泥,不易实现重力浓缩,可选用气浮浓缩。气浮浓缩主要依靠加压空气释放微小气泡与污泥作用,在混凝剂的作用下,污泥与气泡黏附形成较大颗粒,悬浮于池体表面,通过刮渣机去除。对于难于脱水的污泥,可采用离心浓缩法。离心浓缩是利用污泥中固体物质与水的比重不同,利用离心力使泥水分离。离心浓缩处理效率远远高于重力浓缩,重力浓缩池内十几个小时达到的浓缩效果,离心浓缩几分钟即可达到,且离心浓缩出泥含水率可达94%以下。为提高离心浓缩效果,一般须要加入聚丙烯酰胺等絮凝剂。

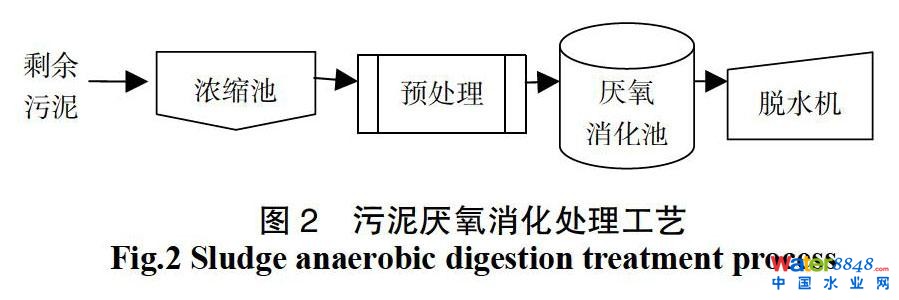

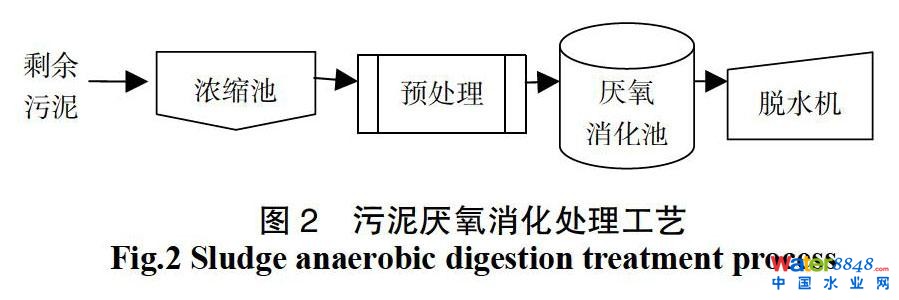

2.3 污泥消化

污泥消化其原理主要依靠好氧或厌氧消化的内源代谢作用。内源代谢主要是指当外部可利用的基质消耗殆尽时,一部分细胞出现死亡和溶解,其细胞内存储的有机物被活细胞利用来维持生命的现象。好氧消化是在有氧的条件下,通过细胞的内源代谢作用,将污泥转化为二氧化碳和水,以实现污泥减量。厌氧消化是在无氧条件下,通过细胞的内源代谢作用,将污泥转化为甲烷,以实现污泥减量。一般厌氧消化应用比较普遍。厌氧消化的水解过程非常缓慢,为此须要提高初始阶段的污泥水解作用,加快反应进度,需要在厌氧消化前设置预处理工艺来克服。主要的预处理工艺有:酶水解技术、机械破解、超声波破解技术、热解处理、臭氧氧化技术、化学和热化学水解、强氧化剂氧化技术、电处理技术等。厌氧消化污泥减量的主要工艺流程为,剩余污泥先经过污泥浓缩池,进行泥水分离浓缩,提升污泥浓度,再经过预处理工艺提高初始阶段污泥的水解作用和污泥降解速率,然后再进入厌氧消化池,通过内源代谢作用降低污泥产量,最后经过污泥脱水机脱水,降低污泥含水率。主要工艺流程如图2所示。

厌氧消化不仅可以减少剩余污泥的污泥量,还可以产生沼气来回收能源,具有一定的经济效益。厌氧消化可在中温条件(33~35 ℃)或高温(53~55 ℃)条件下进行,通过预处理工艺提高污泥的水解率后,促进了污泥的减量和沼气的产生。在中温厌氧消化中可降解约40%~45%的有机质,TSS的降解率约为30%。

2.4 污泥脱水

污泥经浓缩、消化处理后其污泥含水率仍然在95%以上,体积很大,须要对污泥进行进一步脱水操作。脱水主要是去除污泥中的吸附水和毛细水,脱水后污泥含水率可达到60%~85%,形成泥饼,失去流动性。

污泥脱水的方法有自然干化法和机械脱水法。自然干化既是将污泥平铺于地面,依靠渗透和蒸发使污泥干化的方法。根据污泥的性质和气候条件的不同,污泥经过一周到几周的自然干化后,含水率可降到70%。自然干化法能耗较低,但因占地面积大、存在大气污染、受气候条件影响较大等问题,使自然干化法的推广受到限制。目前采用较多是机械脱水法,如选用真空过滤脱水、压滤脱水、离心脱水。机械脱水法须要对污泥进行脱水前的预处理。预处理的方法有很多,其中应用最广泛的是加药调理。加药调理是指向污泥中投加化学药剂,使污泥改变胶体结构,减少污泥与水的亲和力,提高污泥的脱水性能。机械脱水法占地面积小,脱水效果稳定,可实现连续生产运行。实际生产中,常将污泥浓缩与机械脱水组合使用,可大大提高污泥脱水效果,降低后续污泥处理难度。

2.5 污泥干化

经机械脱水后的污泥含水率一般在60%~85%,若直接外运处理则需要很高的处置费用,因此须要对脱水后的污泥进行干化处理,使其污泥含水率降低到40%以下,以提高污泥热值,降低污泥总质量,为下一步污泥外运或污泥焚烧奠定基础。

污泥干化是污泥深度脱水的一种形式,是污泥焚烧的预处理装置。污泥干化主要是去除污泥中的间隙水、毛细结合水、表面黏附水和内部水,采用的能源主要是热能。根据热介质的不同可分为,电能污泥干化法、热水干化法、蒸汽干化法、太阳能干化法、天然气干化法、炉窑烟气余热污泥干化法。实际生产中蒸汽干化法应用比较广泛。蒸汽干化法是利用蒸汽作为能源,使污泥中的水分蒸发,降低污泥含水率,实现污泥减量目的。下面是经过考察、调研几种不同污泥干化技术比选情况,详细见表2。

通过表2可以看出,不同污泥干化技术,均有其不同的特点,但普遍存在的是现场异味问题,须进行气味回收处理。某化工厂选用伞式蒸汽干化技术,处理污水处理场60%~85%脱水后污泥,污泥处理量2t·h-1。经过近两年来的运行,污泥干化后含水率可达到30%左右,基本实现了最初的设计目的。但现场运行中仍存在以下问题,值得借鉴:①蒸汽采用低压蒸汽,温度低,换热效率低,特别是对于含水率高的污泥处理效果不理想;②干料污泥螺旋输送机故障率高,主要是污泥堵塞螺旋轴,造成轴弯曲、故障停机;③现场及周边环境臭味污染严重,须进行VOCS处理;④干污泥装卸袋、车粉尘污染严重,须考虑密闭的机械化装车方式。

2.6 污泥焚烧

污泥焚烧是使污泥在高温下燃烧,将污泥中的水分、有机物全部去除的方法。焚烧后,污泥本身变为灰烬,S、N、金属和其他元素完全被转变成各种最终产物,污泥含水率为零。该方法不但大大减少了污泥的体积和质量,而且杀死一切病原体,使污泥不再具有污染能力,实现了污泥的无害化。炉内停留时间、燃烧温度、氧含量以及污泥水分和污泥热值是污泥焚烧的主要控制因素,对污泥焚烧的效果有很大影响。

1)停留时间。为保证污泥的完全燃烧,必须使污泥在燃烧室中有足够的停留时间,具体可根据污泥的含碳组分、热值等情况确定。

2)温度。燃料只有达到着火温度,才能与氧气反应燃烧,因此燃烧室温度必须保持在燃料起燃温度以上。

3)氧气。氧气是污泥燃烧的助燃物质,氧气含量越高,污泥越易燃烧。

4)污泥水分。污泥焚烧时水分受热蒸发,水分不断置换,能量消耗增多。

5)污泥热值。污泥热值的高低由可燃质的含量决定。污泥的可燃成分越多,热值越高,燃烧效果越好。

目前,污泥的焚烧方式有单独焚烧、混合焚烧两大类。单独焚烧须要对含水率高的污泥进行热干化处理,否则污泥焚烧困难,需要在炉内停留较长时间。混合焚烧适用于污泥热值较低污泥,可通过掺杂富氧空气、富余的干气等辅助燃料,提高焚烧效率。

污泥焚烧设备主要是焚烧炉,主要有流化床炉、回转炉、立式炉及立式多段炉等多种炉型。国内现已运行的污泥焚烧炉多为流化床焚烧炉,其能够满足物料充分混合,提供充足热量,实现彻底燃烧。严格控制焚烧时间及焚烧温度,可以有效控制有毒气体的产生。灰渣是污泥焚烧后的最终产物,可以再次利用制成建筑用砖等,从而实现了污泥这一危险废物的零污染、零排放,完成了污泥处置的良性闭环管理。

3 结束语

污泥处理是保证污水处理厂良好运行的重要环节,降低污泥产量,使污泥能够稳定化、无害化及综合利用是企业追求的最终目标。但在中国无害化及综合利用缺乏最终的处置手段,研究发现污泥农用、污泥堆肥等方法因土地板结、肥效低下等问题,在国内并没有得到推广,中国目前最主要的污泥处置方式为污泥填埋(占90%),而随着污泥产量的增加,填埋场地问题也越来越突出,大多城市已经出现无地填埋的尴尬处境,导致污泥处置的费用越来越高,所以污水处理厂污泥减量化急需一套完整的处理体系,无论是在水处理环节,还是污泥处理环节,均应加大对污泥减量化技术的研究和落实,推动污泥最终资源化进程。污泥焚烧可以作为污泥最大减量化、资源化的一种技术手段,可根据污泥热值情况,进行单独焚烧或者混合掺烧。但污泥焚烧还存在一些弊端,需要市场反复的验证,以及更深一步的研究与探讨。

作者:宋艳会 李兵 杨培君 李元明 李家乐 魏志刚