工厂化水产养殖尾水处理技术探讨

工厂化水产养殖尾水处理技术,作为现代水产养殖业中的重要环节,旨在解决养殖尾水对环境的影响。通过这一技术,可以有效地净化养殖尾水,确保其达到排放标准,从而实现水产养殖的可持续发展。

随着海水养殖技术的不断进步与市场需求的持续旺盛,我国海水工厂化养殖在近十年内获得了迅猛发展。然而,养殖过程中产生的废水,其中包含的未消耗饵料、化学残留物以及养殖生物的排泄物(富含氮、磷、有机质和毒性物质),均可能加剧周边海域的富营养化程度和水质污染,进而引发赤潮等海洋生态问题。同时,水质污染也成为了制约水产养殖进一步发展的瓶颈。

鉴于此,水产养殖废水的处理与循环利用逐渐成为研究热点。众多国内外学者针对海水工厂化养殖废水的特性,分别对物理、化学和生物处理技术进行了深入应用研究,并取得了诸多实用性的研究成果。经过这些技术的综合应用,养殖废水中如化学耗氧量(COD)、悬浮物(SS)以及氨氮(NH3-N)等关键指标的物质浓度得到了有效降低,从而为废水的循环利用奠定了基础。

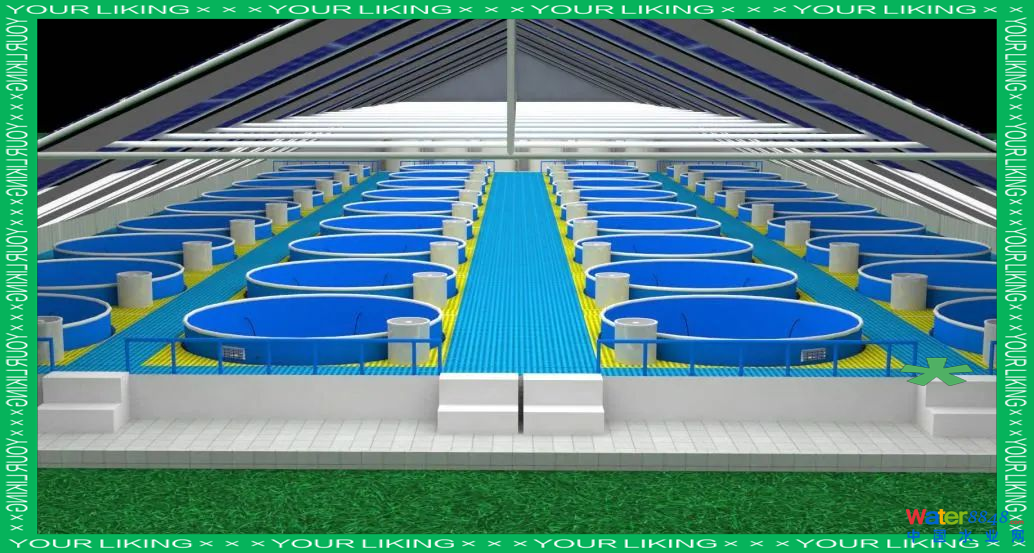

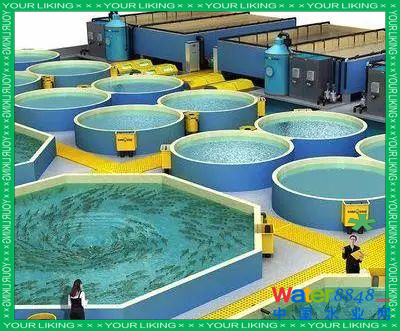

工厂化池塘养殖作为当前广泛推广的养殖模式,相较于传统模式,其节水、节地、全自动、高密度集约化和排放可控的特点显著。通过集中处理养殖系统中产生的废水并循环利用,该模式不仅节约了水资源,还有效减少了自然水体的环境污染。

在工厂化池塘养殖中,养殖单元的修建至关重要。通常,养殖水槽会占据池塘的约2%的面积,这样既能实现鱼类的有效圈养,又能确保养殖粪污的集中排放和水体溶氧的均衡。此外,还包括其他辅助设施,以维持水质的稳定。

工厂化水产养殖的水体处理涉及多个环节,如增氧、固体与悬浮物分离、生物过滤以降低BOD、氨氮和亚硝酸盐、曝气以去除二氧化碳等、消毒以及脱氮等。这些处理过程共同作用,确保养殖水体的健康与稳定。

而封闭循环式工厂化水产养殖的自动监测与控制系统则是整个养殖过程的保障。由于养殖密度大,水质变化迅速,因此需要实时监测和控制系统中的多个参数,如水位、水温、溶解氧等。通过这些参数的监测和控制,可以确保水质始终处于适宜的养殖范围内,从而避免潜在的事故和生产损失。

水产养殖尾水物理处理技术

常规物理处理技术涵盖了过滤、中和、吸附、沉淀及曝气等多种方法,它们在废水处理工艺中占据着举足轻重的地位。针对工厂化养殖废水的处理,尤其是外排与循环利用,机械过滤、泡沫分离技术以及臭氧净化处理均展现出了显著的效果。

01机械过滤

养殖废水中,剩余残饵和养殖生物排泄物等多以悬浮态大颗粒形式存在,针对这一特性,物理过滤技术成为了一种既高效又经济的处理方法。其中,机械过滤器、压力过滤器以及沙滤器等设备被广泛应用于实际处理过程中。特别值得一提的是,机械过滤器(如微滤机)因其过滤效果优异而备受推崇。此外,日本研发的一种过滤机也颇具特色,其工作原理是通过水泵将池水吸上,经喷洒管喷入过滤池,利用过滤池内的小颗粒沸石和特制过滤器进行过滤,最后将过滤后的水流回养鱼池,从而实现废水的有效处理。

02泡沫分离技术

泡沫分离技术在工业废水处理中已得到广泛应用。该技术能有效去除蛋白质等有机物,防止其矿化成氨化物和其它有毒物质,从而避免有毒物质在水体中积累。同时,该技术还能向养殖水体补充必要的溶解氧,有助于维护良好的养殖水体生态环境。

03臭氧净化

臭氧在水中分解产生的羟基自由基具有极强的氧化性,能分解许多一般氧化剂难以分解的有机物。因此,利用臭氧处理废水不仅能迅速杀灭细菌、病毒和氨等有害物质,还能增加水中的溶解氧,从而实现养殖废水的有效净化。据报道,臭氧在鱼虾养殖中的应用效果非常显著,能消灭海水中9%的细菌。当臭氧与生物滤池结合使用时,出水中的溶解氧含量会大大提高,进而提高养殖密度。

水产养殖尾水电化学处理技术

研究显示,采用电化学法可以有效去除水中的溶解亚硝酸盐和氨氮。实验结果显示,随着电导率的增加,亚硝酸盐完全去除的时间缩短,同时能耗也有所降低。在输入电流最大为2A时,能耗达到最低。值得注意的是,pH值在电化学处理过程中相对稳定,受输入电流和电导率的影响较小。在酸性环境中,亚硝酸盐的去除效果更佳,而在碱性条件下,氨的去除效率更高。此外,氨的去除速度相较于亚硝酸盐而言稍慢一些。

水产养殖尾水生物处理技术

养殖废水生物处理是一种有效的稳定有机污染物方法,主要依赖于活性污泥法和生物膜法。这些方法利用微生物的吸收和代谢功能,降解水中的有机物和营养盐。活性污泥法是其中的关键技术,它由好氧微生物及其吸附的有机和无机物质组成,具有吸附和分解水中有机污染物的能力。此外,氧化沟间歇式活性污泥法(SBR)和AB法处理工艺等改进技术,进一步提高了处理效果。研究显示,通过活性污泥法处理水产养殖循环用水,虽然NH4+-N含量未达到回用标准,但在水产养殖排水沟渠中采用类似SBR的操作方式进行好氧厌氧处理,效果显著。同时,SBR法在处理海水养殖废水时,即使在盐度不高的情况下,也能实现良好的脱氮效果。

02 生物膜法

生物膜法涵盖了生物滤池、生物转盘、生物接触氧化设备以及生物流化床等技术。这些技术的核心在于其微生物的多样性,使得它们在水产养殖废水的封闭循环利用中发挥着关键作用。为了有效处理工厂化养殖废水,筛选出能够在海水环境中迅速生长并高效繁衍的生物菌群显得尤为重要。当前,国内外研究主要集中在光合细菌、玉垒菌以及硝化细菌等在养殖废水处理中的应用。与传统的微生物挂膜生物处理技术相比,固定化微生物技术因其高密度、强活性以及快速的反应速度,对氨氮和某些难以生物降解的有机物展现出显著的去除效果。因此,该技术有望成为海水工厂化养殖废水处理的关键生化技术。

生物滤池

在集约化养鱼装置中,生物滤池通常采用平流式、升流式或降流式设计。其运行的核心在于挂膜过程,即微生物在滤料表面的附着与生长。若滤料表面无法形成生物膜,则滤池的污水处理功能将无法实现。挂膜,从微生物学的视角来看,就是将微生物接种并吸附在滤料上。生物滤池中的填料,如碎石、卵石、焦炭等,不仅作为生物的载体,还对生物膜的生长和有机悬浮颗粒的捕集起到关键作用。此外,生物滤池的设计和填料选择也是影响其性能的重要因素。

在实际应用中,通过沉淀池→生物滤池→二沉池→生物过滤器的工艺流程,结合混合纤维填料,可有效处理河口大面积集约化养殖水体,并实现废水回用。同时,池塘(曝气)→机械滤池→紫外光消毒→淹没式生物滤池(反硝化池)→鱼塘回用的处理模式也展现出良好的处理效果。另外,采用沸石作为滤料的曝气生物滤池在废水处理方面也表现出色。

生物转盘与生物转筒

生物转盘是一串固定在轴上的圆盘,这些盘片交替浸入水中和露出水面。由于微生物附着在盘片上,形成了一层生物膜。随着盘片的转动,浸入水中的部分逐渐露出,盘片上的水在重力的作用下沿着生物膜下流。同时,空气中的氧气通过一系列物理过程,如吸收、混合、扩散和渗透,随转盘的转动被带入水中,从而增加了水中的溶解氧,进而净化了水质。

生物转筒则是生物转盘的衍生产品,自20世纪70年代中期开始在丹麦和德国得到快速发展。丹麦主要研发了单转筒型,而德国则推出了多转筒型。转筒内部填充了塑料球、塑料环和波纹盘片等材料。某些生物转筒还配备了集气装置,以进一步提升水中的溶氧量。其典型的三种生物转筒形式包括:外壳为硬聚乙烯塑料,内装聚氯乙烯波纹圆盘片,由多个小转筒组成;筒体外壳为钢制,内部固定轴上的硬聚乙烯波纹盘面呈多边形;以及转筒四周装有小容器,转筒向上时小容器盛满水,向下转动时水洒在塑料球上,空气则进入水中,从而大大增加了净化水的体积。

生物流化床

生物流化床,简称BFBS,是一种高负荷的生物膜法,在污水的二级处理中发挥着重要作用,尤其是对于有机物氧化和部分硝化过程的处理。其技术已被广泛应用于有机废水的处理以及脱氮领域。例如,Michael等人通过结合好氧的硝化滴滤和缺氧反硝化流化床,成功地将富含硝酸盐和溶解有机物的水流引入硫化床,取得了显著的处理效果。此外,在水产养殖水体的循环利用中,膨胀床的硝化和反硝化作用也被用于同时处理BODSS和氮,确保出水氨氮低于5mg/L。作为一项革新性的水处理技术,生物流化床工艺将在未来的水处理工程中扮演更加重要的角色。

水产养殖尾水的自然生物处理技术

自然生物处理水产养殖水体是一种常用的方法,主要依赖于湿地、稳定塘和土地处理系统等技术。这些方法的优势在于能够有效地处理含氮和磷的水体,实现较为彻底的处理效果。对于非集约化水产养殖的自然水域,由于其本身就构成了一个典型的湿地系统,具有较强的自净能力,因此只需合理利用并强化这一自净能力,便能取得良好的环境效益和经济效益。同时,鱼塘水生生态系统也拥有强大的净化污染物的功能,可以充分利用这一点来净化水产养殖水体中的污水。

水产养殖循环水处理技术

水产养殖中,水处理装置的选择至关重要,其结构差异和工艺流程的不同将直接影响处理效果。以下是几种典型的循环水处理流程:

鱼池排水先进入集水池塘,再经过生物转筒氧化的氧化池,随后进入沉淀池和增温增氧池,最终实现鱼池回用。

鱼池排水直接进入沉淀池,随后通过升流式生物滤池进行过滤,再经过淋水塔式增氧和加热消毒,最终实现鱼池回用,此流程可去除高达99%的氨氮,且新鲜水与回用水的比例为1/9。

鱼池排水经过充氧后,进入升流式石灰岩滤池进行过滤,再依次经过沉淀池、增氧环节,最终实现回用,其中新鲜水与循环水的比例为1/5。

鱼池排水先经过升流式碎石滤池,再经过降流式碎石滤池和增温池,最终实现回用。

鱼池排水首先进入集水池,随后通过升流式沸石滤池和降流式沸石滤池进行双重过滤,再补充新鲜水和进行调温处理,最后实现鱼池回用。

结论

面对全球水资源短缺与环境污染的严峻挑战,封闭式循环水养殖方式正逐渐成为各国的主流选择。特别是养殖尾水的综合利用与无害化排放技术,不仅具有显著的研究开发价值,更展现出广阔的应用前景。海水工厂化养殖尾水中的污染物种类繁多,这无疑增加了处理工艺的复杂性。因此,在设计此类尾水的处理工艺时,我们应遵循高效与经济的双重原则,根据处理后的水质要求,灵活运用物理、化学及生物处理技术,从而确保取得理想的处理效果,实现循环水养殖的目标。