《探索交通》变废为宝—大宗工业固废“筑”就可持续交通之路

人类利用材料建设公路的历史已有几千年,从石头、木材到沥青、混凝土、聚合物,筑路材料与大自然的馈赠历经时间长河,唇齿相依。据统计,每年庞大道路网的建设与养护需消耗超6亿吨天然优质矿物资源,且需求逐年提高。如果持续采用自然资源来供应的话,将给生态带来巨大的挑战。天育物有时,地生财有限,同时伴随着人类对于低碳环保的深刻理解,作为基建大国的中国已经开始发生转变。

不同于南方,西北高原的夏日短促,但依旧炽热,黄河中上游,乌玛高速公路宁夏石嘴山段正火热建设中,表面上,这里看起来似乎和正常的公路修建不尽相同,但是当我们把目光扩大到施工现场周围甚至更大范围内,会发现使用的原材料并不只是来自于天然开采,这些新面孔来源于工业活动中产生的固体废物。近十年来,我国大宗工业固废年产生量基本都在34亿吨以上,2024年更是超过44亿吨,在中国的许多城市,加强工业固废无害化处理和综合利用已经成为头等要事。

宁夏交通建设股份有限公司 副总经理、研究院院长/宁夏大学 教授、博士生导师 惠迎新:

随着我国工业化建设的程度越来越高,每年数以万计的工业固废积如山,这也成为了困扰地方发展的一个顽疾;另一方面呢,随着我们工程建设的规模的不断扩大,急需要大量的工程材料。近十年,工业固废在交通领域的应用对于学术界来说是一个研究的热点。

惠迎新博士,他的毕生所学都与道路工程相关,7年前,一次特别的经历开启了他职业生涯的全新探索。

宁夏交通建设股份有限公司 副总经理、研究院院长/宁夏大学 教授、博士生导师 惠迎新:

有一次我去参观了宁夏宁东的这个堆积固废的渣场,看着这些不同颜色的工业固废,感觉自己非常渺小,所以也是在那样的契机下,我就来思考,能不能把这个工业固废用在道路和桥梁的建设之中。一方面缺少这样的砂石料,那我们过去砂石料得跨过黄河去内蒙去拉,另外一方面呢,解决了石嘴山面临的工业固废的堆存的现状,也为我们公路的建设提供了更优质的原材料,拓宽了技术路径,所以我们在整个应用过程中遵循的一个原则就是:因地制宜、应用尽用、经济合理、生态平衡。

大宗工业固废在道路上的应用是一种变废为宝的智慧,当然,在它们进入到正式施工前,还需要投入更多的思考。

宁夏交通建设股份有限公司 固废资源道路化综合利用及碳汇技术研究团队负责人 闫升:

现在看到的这个是煤矸石,然后作为路基填料应用,因为煤矸石呢,它伴随着煤炭产出,它的理化性质差异比较大……

在煤炭仍然作为驱动社会主要能量的背景下,开采和洗煤过程中排放的煤矸石成为排量较大的工业废渣之一,煤矸石本质上是一种坚硬的岩石,虽然含碳量低不适合作为燃料使用,但却恰恰满足路基填料所要具备的承载能力以及良好的稳定性。

经过严格筛选的煤矸石已经被送到指定区域,与它一起即将进入路基填筑的,还有另一种工业固废:粉煤灰。

施工现场,压路机已经准备就绪,这里即将开始一场以碾压方式为主题的测试,结合粉煤灰材料属性和高速公路质量要求,工程团队先前已经从强度、压实度等不同维度展开数次试验,用来确定粉煤灰作为路基填料的施工工艺,同时,为了应对公路建设中容易出现的路基沉降问题,必须提前埋设沉降点,科学预测不均匀沉降对道路性能产生的危害。

在这场大宗固废道路资源化利用的探索中,粉煤灰发挥才能的舞台不止在路基,它和炼钢过程中产生的高炉矿渣、氟化工生产过程中产生的氟石膏、电厂发电过程中产生的脱硫石膏等多种工业固废一起,经过工程师们的细心雕琢,将成为迄今为止使用最多的人造材料——水泥的替代品,全固废胶凝材料也被俗称为绿色低碳水泥。

宁夏交建交通科技研究院有限公司 副院长、科创中心主任 贾小龙:

传统水泥它是一个“三高”行业:高耗能、高污染、高碳排放。那么在现在“双碳”的一个政策背景下,如何将工业固废的资源化利用和绿色低碳水泥进行一个有机的结合,这个是我们研发的初心。相比硅酸盐水泥呢,第一个就是政策优势,绿色低碳是时代的号召,第二个是生态优势,它可以使用工业固废,还有一个是经济优势,生产成本比传统水泥要低很多,最后一个就是低热微膨胀的技术特点,适用于我们这种公路工程。当时研究之初,我们是对标的42.5型的硅酸盐水泥,因为42.5型的话,应用范围是最广的,受众面也是最宽的。

研究团队带头人贾小龙刚刚回到试验基地,就迅速召集团队改良配方。

—针对早期强度,第一个方向是增大材料在混磨过程中的比表面积;第二个方向引入一些早强剂。

—从我们这方面就是加强生产过程的检测频率,然后这样的话会稳定生产的质量。

充分的讨论过后,工程师们将再次开展验证,原材料按比例依次加入,搅拌、振动,被制成块状,经过恒温条件下养护,对样品3天、7天、28天不同周期进行全方位测试。通过对配比方案的反复调整,直到各项指标达到要求,再送往规模化产线。

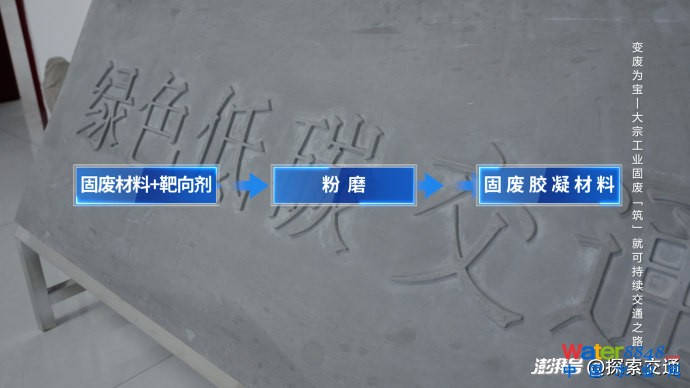

工厂内,由工业固废占95%、复合改性剂占3%到5%且具备绿色低碳理念的新材料已经进入量产,从本质上来说,传统水泥和新型替代品都属胶凝材料,就是经过一系列物理、化学变化,将散粒状或块状材料粘结成整体的材料,但二者的生产工艺却大有不同。

宁夏交建交通科技研究院有限公司 副院长、科创中心主任 贾小龙:

传统硅酸盐水泥的生产工艺是两磨一烧,先是去开采天然矿石,矿石进行粉磨之后会形成水泥生料,然后进行1450度的高温煅烧,烧完之后会形成水泥熟料,最后呢,再加混合材,会形成传统的硅酸盐水泥,它的一个碳排放和能耗主要就是发生在中间的煅烧环节。我们这种材料的话它是只需要一磨,就是通过将各种工业固废按照比例进行配料,再加靶向激发剂,一起进到我们这个粉磨机里面,之后它就会形成我们这种产品,相当于它少了一磨一烧,它可以减少90%的二氧化碳和85%的能耗。

从固体废物变身成为绿色道路材料,中国人将变废为宝的智慧发挥到极致,然而研究之初,却并非一帆风顺。

宁夏交通建设股份有限公司 副总经理、研究院院长/宁夏大学 教授、博士生导师 惠迎新:

混凝土和沥青、还有我们天然的砂石料用了几百年,通常情况下一听到工业固废就想到的是有危害、辐射等等,最早我们进行钢渣推广的时候,大家都怕影响到我们的工程的安全或者老百姓的这个身体,但是这其实是一种以讹传讹,它的主要成分呢,就是以铁、硅为主,它也是我们自然界广泛存在化学元素,所以在跟行业单位去交流的时候,我们拿到了非常详尽的实验的报告,铺筑的这个案例,带着我们这个行业领导去实地的参观,去消除他们观念上的这种抵触。

钢,被称为大国之筋骨,在全世界的应用都极具广泛性,钢渣在道路工程中同样如此,可是,钢渣性情暴躁,必须提前经过水化反应,这样才能有效避免开裂的隐患,当钢渣浸水膨胀率小于1%、游离氧化钙含量小于2%、压蒸粉化率小于3%时,方才达到使用标准。

宁夏交通建设股份有限公司 研发工程师 徐新强:

面层里边呢,一般应用的是钢渣沥青混合料,我们主要替代的是10-15毫米和5-10毫米这两种规格的碎石;然后基层的话我们一般用的是0-5毫米,拌成水泥稳定碎石这样子的基层混合料去进行一个应用。

每一种固废材料应用的背后,都代表着一次跨学科的融合,7年间,这支涵盖了道路工程、化学、环境、材料、力学工程等多专业人才的联合队伍不断壮大,完成从技术创新到工程落地、再到产业化的全链条布局,推动宁夏成为西北部大宗工业固废道路综合利用的中心。

长度57公里的公路建设,利用工业固废突破300万吨,节约砂石、骨料、水泥量超380万吨,减少二氧化碳排放量约10万吨,成为国内外道路工程中利用固废种类最多、结构层位应用最全、利用规模最大的高速公路建设项目。

凭借首次在高速公路上的集中化利用,成功入选交通运输部科技示范工程、国家《绿色技术推广目录(2024年)》、国家发改委第一批绿色低碳先进技术示范项目。面向未来,在中国全力倡导绿色低碳的时代背景下,固废材料将在更多地区的交通工程中大显身手。

宁夏交通建设股份有限公司 副总经理、研究院院长/宁夏大学 教授、博士生导师 惠迎新:

我认为工业固废在我们交通领域可以说有非常大也非常好的这样的前景:一方面呢,通过我们工程实践,坚定了可以说行业的信心;第二方面呢,现在可能困扰我们的这个均质化的技术,让它各种配方、标准统一的这些问题也即将迎刃而解;第三呢,全国各个省份也是有比较高的动力和热情,我相信政策、技术、装备、标准规范、理念的推动下,工业固废在中国的应用应该会迎来比较好的未来。

无论取自天然,还是变废为宝,一直以来,人们用辩证的视角看待公路发展与自然生态之间千丝万缕的联系,不遗余力地改进着材料的特性,研发、合成、创造,为道路材料贡献更多的新选择,也点亮了中国公路的进化之路,在这个支撑社会高质量发展的关键领域,中国人竭尽才智,一次又一次打开通往新世界的大门。

《探索·交通》纪录片