庆祝西安浐灞生态区成立十一周年——生态篇

2004年9月9日,承担着治理浐灞河流域生态灾害、重建一座生态化新城的重任,西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会(后更名为西安浐灞生态区管理委员会)正式成立。十一年来,浐灞生态区始终坚持以“生态优先”发展为理念,用全新的姿态续写着“美丽浐灞”的新篇章。如今的浐灞生态区,碧水蓝天交相辉映,景观绿地赏心悦目,休闲广场星罗棋布,居民小区鸟语花香……

水润浐灞 推进河道及污水综合治理

浐灞生态区从生态环境治理入手,从基础设施建设起步,累计完成雁鸣湖、桃花潭、广运潭等重点生态治理修复工程,完成河道整治提升,已拥有湿地及景观水面17000多亩,河流湿地覆盖率达13.2%;栽种乔木30.5万株,累计形成林地近1371.6公顷,林地覆盖率达15.4%,区域生态用地比率达到24.6%,人均公共绿地面积达13.63平方米,西安市主城区人均绿化面积因浐灞而增加了2.24平方米。

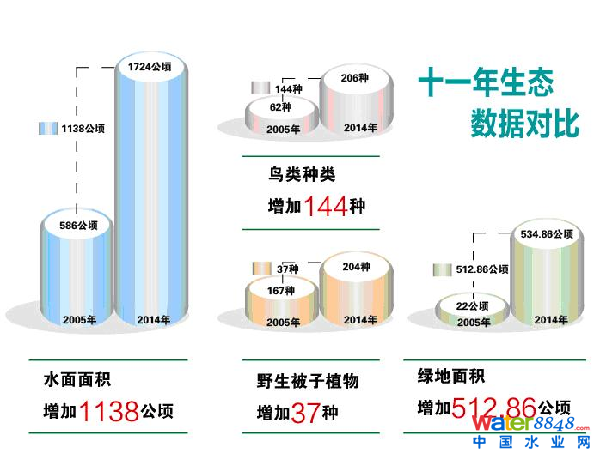

新建4座污水处理厂,区域污水日处理能力从零提高到48万吨,每天处理着西安市五分之一的污水,年中水回用量达1000万吨,河流水质恢复到地表Ⅲ类水平。空气环境质量位居西安市城区最佳,鸟类从2005年的63种增加到如今的205种,浐灞已成为西安人居环境最好、发展潜力最大的新区。

让河流休养生息,让生态流入城市。浐灞生态区从最初的清淤、恢复河道、防洪建堤、植树种草开始,到流域综合治理、生态保护、生物多样性恢复,再到进行区域基础设施建设、发展现代服务业,浐灞生态区从河流治理、生态建设入手,成为全国范围内率先开展城市发展与生态文明建设有机融合的经典范例,荣获西北地区首个国家级生态区、西北地区首个国际级水生态系统保护与修复示范区。

十一年间,浐灞生态区新增水域湿地面积近1.7万亩,新建河流亲水岸线53.6公里,河岸植被修复长度68.3公里。截至目前,生态区水域湿地面积共17700亩,其中河流水域及河滩湿地面积14895亩,人工湖泊湿地面积2805亩。

绿满浐灞 加快各类生态公园建设

浐灞生态区充分发挥浐、灞两河的生态资源优势,建设多个亲水公园。截至目前,已建成西安世博园、浐灞国家湿地公园、桃花潭公园以及浐灞滋水公园4座生态公园,成为西安市民亲近自然、享受自然的首选地。

2012年,西安世博园对外开放,它是陕西省首家免费开放的国家4A级旅游景区。园区总面积418万平方米,水域面积188万平方米,栽植各类植物250余种约40万平方米,以被国家水利部评为国家级水利风景区,成为古城生态旅游的名片。

2013年 西安浐灞国家湿地公园对外开放,公园精心打造野趣区、精致区和时尚区三大板块,统筹规划生态保育恢复区、湿地展示游赏区、生态农渔体验区和管理服务区四大功能区,形成水面153万平方米,林地140万平方米,2014年晋升为国家4A级旅游景区。

2014年,西安桃花潭公园对外开放,总面积80万平方米,其中水域面积40万平方米,实现全部绿化覆土和地形整理,栽植乔木6500株、灌木6万平方米,草皮近20万平方米,成为西安金融商务区、西安领事馆区的核心生态公园。

2015年,浐灞滋水公园对外开放,公园总占地6.7万平方米,其中水域面积约4.7万平方米,园区配套设施建筑面积2449平方米,乔木1376株、大灌木512株、小灌木9768平方米、地被植物量16726平方米。

2012年以来,浐灞生态区以每年开放一个公园的速度,实现了“绿色接力”。

目前,浐灞生态区正在积极推进西安雁鸣湖公园和西安广运潭公园建设。多座生态公园犹如耀眼的绿色明星,为历史文化气息浓郁的西安带来了别样的生态气息,也为城市创造了可贵的生态财富。浐灞生态区内的负氧离子日常含量达到了2000到6700个单位,远高于世界卫生组织清新空气1000个单位的标准。

创新浐灞 立体绿化中水利用

作为国家级生态区,浐灞生态区在区域绿化景观建设方面,坚持突破常规思路,通过城市立体绿化、城市绿道网建设等工作,创新浐灞特色。

构建城市再生水利用体系。全面建成再生水综合利用体系,实现四座污水处理厂组网并联,全区域综合利用的建设目标,再生水年使用量不低于750万吨,区内道路保洁、车辆洗涤、建筑施工、绿化养护、环卫设施、小区供暖及景观水体将全面使用再生水。

启动城市绿道网建设。用绿道联接区内公园、河流、广场、学校、地铁、公交枢纽等重要资源,为居民提供充分的健身休闲和交往空间。计划2年内建成城市绿道网50公里。

启动城市垃圾分类利用体系建设。遵循可持续发展战略和节能减排理念,借鉴国内外先进经验,将资源再生利用与城市生活垃圾分类收集有机融合,建设合理、高效、节能、环保、有序的垃圾收运处置与管理体系。

坚持实现一街一景。打造主题鲜明的景观大道,实现“一街一景、一路一品、一区一景”的规划目标。

加强城市立体绿化。在各片区立体绿化建设核心区重点开展屋顶绿化、垂直绿化及阳台绿化建设,通过“连线、连片”控制,营造具有浐灞特色的空间立体绿化景观。

加强节约型绿地建设。推广运用新型节能环保材料,全方位开展屋顶绿化、雨水花园、中水回用及垃圾分类等建设,减少温室气体排放和自然资源能耗。

未来,浐灞生态区将继续加快推进城市清洁能源基础设施建设,推广地辐热和太阳能等清洁可再生能源的开发使用,提高清洁能源使用率,扩大可再生能源的使用比重。加快“湿地浐灞”“花园浐灞”建设,显著提升区域城市生态涵养功能和人居环境品质。

西安浐灞河生态治理【113国内】

浐河是西安市境内的一条河流,是灞河最大的一条支流。灞河是中国陕西省境内的一条河流,发源于秦岭。浐灞河是长安八水中的两大水系,流域面积为2581km2 ,是西安市的水源地和生态依托。由于近年来污染严重,水质逐渐下降,已经丧失了生态功能。不过到2008年开始西安市政府决定开始整治浐灞河,对其进行生态修复。在灞河与浐河交汇处修建的西安浐灞国家湿地公园,该地主要通过生物净化来实现生态恢复,目前该地区恢复已经相当理想,不同的鸟类和鱼类构成了那里生机勃勃的景象。

浐灞河流域

存在问题

1.河道水量严重不足,水质污染严重。

多年平均径流量不足全流域4%,水资源开发利用率达100%,枯水期河道断流;浐灞河年接纳污水量占西安市污水排放量的1/6,成为西安市东部地区的排污渠,水质发黑发臭。

河水污染严重

2.砂坑遍布,垃圾成山

河床分布的砂坑多达数百,长期无序、无度开采,河床形态支离破碎,河道严重下切。河岸陡坎地貌和河道内砂坑成为建筑垃圾堆放场。

河床垃圾成山

3.泥沙淤积,洪水肆虐

浐灞河流经山前黄土台塬时,携带大量泥沙,泥沙输送造成下游河道淤积严重;挖沙导致河道溯源冲刷严重,地质灾害频发。

河道泥沙淤积

治理措施

1.设立高效、有力的管理机构

成立了全国第一个以生态命名的具有独立行政级别的生态区; 并将水利、环保、园林、绿化、林业、气象等多部门融合,设立了具有浐灞特色的生态管理局。通过建设“数字浐灞”监测预警系统,强化监管能力。

采用河道陡坡堆积的建筑垃圾就地造景,以历史主题为元素,修建了米家崖桃花主题公园;利用河道外垃圾进行平整覆土后种植植被,形成雁鸣湖植物景观区;依据河道形态特点,将河道内垃圾适度造型,建成河心岛;将原有砂坑改造成雁鸣湖、广运谭、桃花潭、国家湿地公园等具有人文生态景观的河道内外湿地;将河道疏浚清淤与岸堤建设有机结合,利用疏浚出的砂石作为筑堤材料;

垃圾和砂坑就地利用措施,解决了废物去向问题,解决建筑材料,还营造了湿地景观,为鸟类等生物提供了栖息环境,丰富了生物多样性。

桃花潭湿地

雁鸣湖湿地

4.截污处理、再生利用

浐灞河流域以点源污染为主(占90%以上),铺设截污管道,建设4座污水处理厂,污水收集率和处理率均达95%以上,浐灞河基本消除Ⅴ类和劣Ⅴ类水质。并利用河道外湿地净化尾水,再扑入河流,形成水的循环。

5.修堤筑坝、控制河道下切、维持地下水位

确定了合理高程的橡胶坝群调度方案,稳定不断变形的河床。在修建高位河道内外湿地时,采用合适的防渗型式;在水面高程相对较低的地方,不采取防渗措施,维持湿地与周边地下水的原有水力联系。

橡胶坝库群调度

“生硬结合”模式:针对浐灞河河道来水变化幅度大,岸堤受水流冲刷力强的情况,采用了 “生硬结合”模式。在冲刷严重河段建设防冲硬化岸坡;在流速小于冲刷流速河岸段采用草灌结合的生态护岸,并按水下设置防冲宾格保护。

“陡缓结合”模式:在非顶冲河段,按10年一遇洪水标准,在水位以下采用陡坡形式,水位以上采用缓坡形式,在陡缓结合部种植适生挺水植物,起生态净化和隔离污染物作用。

生硬护岸

治理后

关爱浐灞河 让生态流入城市

“看了你们的报道后,我这个老西安才知道浐河和灞河的源头在哪儿”、“浐灞河流域有这么丰厚的文化积淀,得多宣传发扬光大”……5月中下旬举行的“清风绿氧·为爱而行”行走浐灞河生态人文考察活动,在社会上引起了强烈反响。直到近日,仍有读者打来电话咨询、探讨相关情况。

河流是地球生命的重要组成部分,它不仅孕育生命,也产生文化。古中国人发源于黄河流域,古埃及人发源于尼罗河流域,古印度人发源于恒河流域,古巴比伦人发源于“两河流域”。具体到浐灞二水,位于西安城东,名于春秋,盛于隋唐,一直是西安重要的城市门户和生态、经济运脉,素有“玄灞素浐”之称。

在为期5天的行走过程中,由文化学者、水利专家、市民代表等共同组成的考察团通过华商报等媒体发布的“考察报告”,更是首次向外界告知浐灞河的生态人文情况。值得一提的是,5月16日,考察团在徒步3个多小时,抵达灞河源头蓝田县灞源镇箭峪岭南麓九道沟后立下“考察碑记”。至此,灞河源头有了一个正式的实物“认定”。

活动期间,考察团还来到半坡遗址、蓝田猿人遗址、“辋川别墅”故址、华胥陵、灞桥遗址等地,对浐灞区域厚重的历史文化遗存进行详细了解。在雁鸣湖、浐灞桃花潭公园、西安世博园、浐灞国家湿地公园、浐灞城建博物馆等地,对浐灞生态区河流治理和产业发展情况有了一个全新认识。

有文化学者把长安喻为人类璀璨的眼睛,那么浐河、灞河则是长安最动人的双眼皮、最风雅的柳叶眉。考察团希望,通过宣传浐灞河生态环境、人文历史,让更多人了解河流并参与到河流保护和生态文明建设中来。

此次活动由西安浐灞生态区管委会、蓝田县政府主办,西安市水务局为指导单位,媒体协办华商报社。

浐灞生态区:生态治理成就绿色产业梦

现如今,用电脑和手机能轻而易举地打出“浐灞”两个字,此二字连在一起已成为常用词组。如果放在之前,却是很难办到的,因为字库里压根没有这两个字。这从侧面说明了,随着浐灞生态区的建设发展,历史上名声大振的浐灞河再度令人瞩目。

总结其要就是,一方面通过对河流的综合治理和流域的生态重建,改善生态环境,完善城市形态,提升城市综合承载力;另一方面通过基础设施的建设,发展符合区域实际的绿色产业,与其他区域形成错位发展,丰富城市内涵、提升城市品质、增值城市价值。

■生态治理“由粗到细”重体验

浐灞生态区成立初期,面对生态环境比较脆弱的现状,从治理污水、垃圾、挖沙等问题入手,创新管理机制和运作模式,成效显著。如今的浐灞,已从城市生态重灾区蜕变为城市生态涵养区,成为西北首个国家级生态区、国家级水生态系统保护与修复示范区、国家级绿色生态示范城区。这一阶段的生态治理可以总结为“大写意”的治理模式。

第二阶段,浐灞生态区采用了“工笔画”的模式,在生态环境治理的基础上建设城市生态公园,构建“城在林中、房在园中、道在绿中、人在景中”的滨水型花园城区。先后建成了西安世博园、浐灞国家湿地公园、桃花潭公园,今年“五一”又建成开放了浐灞滋水公园。

下一步,浐灞生态区在生态建设方面,将完成浐河城市段综合治理收尾工程,全面形成城市东部贯通南北的生态廊道;启动灞河广运潭公园建设,恢复“百舸来朝”盛景,同步实施滨河景观建设、配套商业开发;启动雁鸣湖提升改造工作。值得一提的是,在实施这些生态项目过程中,浐灞生态区将为市民游客提供丰富便捷的旅游配套服务,满足大家吃、住、行、游、购、娱等需求。

■绿色产业“雪球越滚越大”

在位于灞河之滨的西安金融商务区核心区,一座不算高大的多栋建筑不经意间已矗立在过往行人眼前。这就是中国银行全球最大的客服中心,项目运营后将为全球数亿客户提供24小时、人对人的金融服务。

在着力加强浐、灞河流域综合治理,改善区域生态环境的同时,浐灞生态区重点发展与生态环境相适应的金融商贸、旅游休闲、会议会展、创意文化等现代高端服务业,初步建立了生态治理与城市建设统筹兼顾、良性互动的可持续发展模式,其绿色产业犹如雪球般“越滚越大”。

据了解,目前,西安金融商务区已吸引各类金融机构及商务配套项目60余家,正在推动建立丝路金融合作机制。2013年,获得外交部批准落户的西安领事馆区就选址在金融商务区核心区。

值得一提的是,浐灞生态区在规划和建设西安世博园、西安浐灞国家湿地公园、浐灞桃花潭景区等生态旅游景区时,便提出以“5A浐灞”理念打造“国家生态旅游度假区”;发挥欧亚论坛品牌优势,建设欧亚国际展览中心,正着力培育3至5个具有国际影响力的品牌会展;推进设立上合组织大学、欧亚国家教育培训基地,引进国内外绿色组织,发展文化产业,促进欧亚各国文化的交流融和等。

在欧亚经济综合园区核心区、西安领事馆区、西安金融商务区等重大项目的支撑下,浐灞生态区将凭借独具特色的产业布局,领航生态经济、绿色发展新范式,助力“一带一路”建设。

本组稿件由华商报记者 魏晓飞 采写 本组图片由华商报记者 赵彬 摄

纵横论见 >>>

问水浐灞源绿水青山就是金山银山

今年6月5日,是“史上最严”新《环境保护法》实施以来的中国首个环境日。从政府的一系列举措和社会舆论风向不难看出,保护绿水青山的决心和行动比以往任何时候都更加坚决。这充分诠释了环境问题是发展中的重要问题这一观点。

既要金山银山,更要绿水青山。绿水青山是生态,需要保护;金山银山事关民生福祉,需要发展。从某种意义上讲,绿水青山就是金山银山。

钱包鼓起来了,却是以牺牲环境为代价,坚决不行。正如中共中央、国务院5月份出台的《关于加快推进生态文明建设的意见》提出的那样,要严格源头预防、不欠新账,加快治理突出生态环境问题、多还旧账。

在中国西北,依浐灞河而建的浐灞生态区深谙经济社会发展的内在逻辑。为了应对近代无序发展造成的生态灾害,按照“河流治理带动区域发展,新区开发支撑生态建设”总体思路,让河流休养生息,让生态流入城市,且成效显著。

问渠哪得清如许,为有源头活水来。浐灞生态区深知,浐灞河对其快速发展的重要性,遂牵头策划此次活动。在浐灞生态区管委会副主任成斌看来,此次活动有五重意义。是迅速贯彻落实《关于加快推进生态文明建设的意见》的实践之旅,是思考如何保护利用好生态和源头水资源的生态之旅,是探索如何继承、发扬传统文化的人文之旅,是提高民族生态文明意识、培养主流价值观的宣传之旅,也是倡导全社会共同爱护生态、坚持与破坏生态环境的不良行为做斗争的爱的苦旅。

守住绿水青山,过着贫穷落后的生活,更是不行。看到灞河源头当地百姓生活并不富裕,浐灞生态区党工委书记杨六齐、管委会主任门轩曾多次带队到灞源镇实地调研并论证帮扶项目。根据浐灞和蓝田县合作开发项目规划,今年将开展青坪村美丽乡村、灞源老街一期改造及配套基础设施建设等。未来的灞河源头,旅游要素会越来越完善,将成为新型田园小镇,百姓生活也将越来越好。当然,此次项目合作环境保护仍是最高原则。

和浐灞河源远流长的历史相比,位于其下游、地处西安东部的浐灞生态区则要“年轻”很多。然而让人意想不到的是,这个“年轻”开发区的生态文明建设之路越走越宽,已然迈步人与自然协调发展、和谐共生的新时代。