原标题:建设海绵城市,下再大雨也不“看海”

福州奥体中心周边生态内河,会呼吸的驳岸。

【新闻背景】近年来,我国一些城市“逢雨看海”现象屡屡发生,打造海绵城市迫在眉睫。

根据国务院办公厅公布的《关于推进海绵城市建设的指导意见》,2020年,我国城市20%以上建成区要自然存储70%的降雨;2030年,全国城市80%以上建成区要达到这一指标。

目前,福州也将海绵城市理念纳入未来城市建设规划,已探索建成海峡奥体中心片区试点项目。在19日召开的中国生态文明论坛福州年会上,来自省内外的专家、学者为福州如何建设好海绵城市,畅所欲言、集思广益。

人工湖蓄释自如

“应该说,福州海峡奥体中心片区从规划设计到施工建设的各个细节中,全方位体现海绵城市理念。”在19日召开的中国生态文明论坛福州年会的“人水和谐·海绵城市”分论坛上,福州市规划勘测设计研究总院园林景观所所长、高级工程师王文奎如是说。

在福州海峡奥体中心片区,奥体场馆人行道路面采用的是透水砖;中心绿地建成下沉式雨水花园;树阵式停车场地面铺设植草砖实现透水。运动员村配套酒店及商业中心裙房屋面均采用屋顶绿化,绿化面积近2万平方米,既能短暂蓄积雨水、延缓径流峰值时间,又能降低夏季屋面温度,营造良好生态景观。

在该片区内最能体现海绵城市元素的,莫过于人工飞凤湖,它既可以吸纳飞凤山的山洪,也是公园的灌溉水源,蓄释自如。飞凤湖是为迎接首届全国青年运动会而人工挖掘而成,东西长约500米,南北宽约80米,与旁边的飞凤山形成“山水之环”。目前飞凤湖蓄积水约5万立方米。在蓄积山体雨水的同时,飞凤湖周边大面积采用透水材料、下沉式绿地,使雨水充分渗透,减少地表径流。

在奥体中心片区周边,打通飞凤河、台屿河及阳岐河连接段,形成河网,保证河水流通,似乎构建又一巨大“海绵”。据介绍,这3条内河过去只是河沟,如今在已整治的3公里范围全部采用生态驳岸,两侧种满水生植物,对内河水质有自净作用。徜徉河边,只见河水清澈见底,波光粼粼。

打造水循环体系

与破坏力巨大的“龙王”台风相比,今年8月的台风“苏迪罗”带来的积水虽然降了不少,但仍造成城区部分路段内涝。专家认为,这除了与福州主城区独特地形地势等自然因素有关,还与福州可调蓄的湖体太少、河道流速慢等息息相关。

福州有107条内河,数量之多全国罕见。由于福州三面环山、一面临江,城区外围北面的山洪必须汇入内河排入闽江。山洪又受外江水位逆顶不易排出,极易导致内涝。为此,内河排洪作用不可或缺。福州从上世纪90年代开始,对内河采取疏浚、清淤等措施,提高河道的过流能力。目前,清淤工程列入了福州市提升城市防洪排涝能力行动计划,其中仅琴亭湖清淤量将达5万立方米,晋安河清淤量预计为26万立方米。

“苏迪罗”台风后,福州市引入海绵城市理念,启动山洪防治及生态补水工程建设。这也是全国省会城市首次将山洪防治和生态补水相结合,进行的一次大胆而科学的尝试。山洪防治及生态补水工程将耗资近30亿元,按照50年一遇的高标准建设。强降雨时,将山洪直接引入闽江;缺水时节,将蓄存的水引入22条内河,进行生态补水。完工后,福州将大大提高排涝和蓄水能力,成为具有良好弹性的海绵城市。

关键在于系统性

那么,福州应如何建好海绵城市呢?专家认为,海绵城市建设要因地制宜、协调统筹,以区域生态系统为基础,优化城市生态环境。中国工程院院士、著名环境生态学专家侯立安说,海绵城市是以自然为本的低影响开发,从全国首批试点16个城市来看,呈现顶层规划设计、工程建设以及维护管理等难点。就福州来说,老城区改造是一大难点。他建议,老城区海绵城市建设要因地制宜,从下沉式绿地、蓄水池、屋顶绿化等方式中选择合适的,进行系统性的改造,破解内涝难题。

中国绿色城市研究中心主任桂振华认为,海绵城市建设是一个系统工程,不是单纯地挖几条水沟、建几处景观。关键在于系统性,只有系统整体规划,才能串联建筑、道路、绿化、内河、湖体等环节,让城市成巨大海绵体。

福州市规划勘测设计研究总院院长高学珑认为,福州与其他南方各城市一样,地下水位高,在海绵城市建设对径流量的控制方面,要以滞蓄为主,渗为辅。同时,水面率和水系结构合理性是海绵城市建设的重中之重,建议将其纳入城市总体规划和海绵城市总体规划指标体系中。

“尽量保留原有山水格局,发挥自然海绵体的最大效用。”福州市园林局总工程师林诚认为,自然海绵体的功能远大于人工海绵体,也更符合生态文明理念。注重自然海绵体的选择,多种乔木,做好林带建设,让“海绵”本身更厚、材质更好。

建设海绵城市,下再大雨也不“看海”

2015年12月23日

来源:福建日报

建海绵城市,告别下雨“看海”

七成降雨就地消纳利用,佛山首批建设7个试点区域

南都讯 如果城市能够像海绵一样,对雨水收放自如,那么“落雨大,水浸街”、“下雨了到某地来看海”的城市内涝现象,或许会慢慢消失。昨日下午,佛山市召开全市海绵城市建设工作会议,要求到2030年力争全市城市建成区80%以上的面积达到海绵城市的要求。以后雨下得再大,到佛山也不用“看海”了。

首批建设7个试点区域

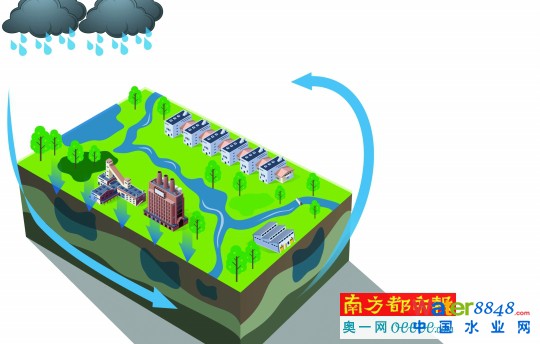

什么是海绵城市?形象一点说,就是城市像海绵一样,遇到有降雨时能够就地或者就近吸收、存蓄、渗透、净化雨水,补充地下水、调节水循环。在干旱缺水时,有条件将蓄存的水释放出来,并加以利用。

佛山市市长鲁毅表示,海绵城市建设改变了过往以改造自然为主的城市建设理念,倡导与自然和谐相处、着力恢复原有的生态系统,成为解决城市过度开发、硬底化等问题的重要途径。“许多发达国家在海绵城市建设方面已经走在前列。比如,新加坡作为一个雨量充沛的热带岛国,通过这种模式收集了超过2/3国土面积的降雨,不但解决了城市内涝,还有效保障了淡水供给。”

去年10月,住建部印发《海绵城市建设技术指南》;今年10月,国务院办公厅下发《关于推进海绵城市建设的指导意见》,要求2020年城市建成区20%以上的面积要达到海绵城市建设目标要求,2030年面积要达到80%以上。目前,佛山已经建立了全市海绵城市建设联系会议制度,成立全市海绵城市建设办公室,并编制了《关于推进海绵城市建设的实施意见(送审稿)》(以下简称《意见》)。根据上述意见,佛山希望通过海绵城市建设,综合采取“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施,最大限度减少城市开发建设对生态环境的影响,将70%的降雨就地消纳和利用。

按照计划,佛山首批将集中力量将佛山新城、禅城区绿岛湖片区、南海区三山新城片区、顺德区中心城区、高明区西江新城、三水区云东海片区和佛山科学技术学院新校区等,总面积超过76平方公里的7个试点区域建设好。这些示范区需要达到年径流总量控制率总体目标为70%、对应的设计降雨量为25.2毫米、水域面积率达到10%以上、排水防涝系统达到20- 30年一遇、雨水资源利用率不低于3%等目标。

每平方公里投资过亿元

海绵城市的建设需要渗、滞、蓄、净、用、排等工程技术设施,具体包括排水防涝设施、城镇污水管网建设、雨污分流改造、雨水收集利用设施、污水再生利用、漏损管网改造等。住建部城建司副司长章林伟曾估算,海绵城市的建设成本大概在1.6亿-1.8亿元/平方公里,其中渗、滞、蓄等源头减排项目投资约占1/3.以首批7个试点共76平方公里、每平方公里建设成本1.6亿计算,佛山起码需投资121.6亿元。鲁毅强调,要努力争取国家和省政策和资金支持,推动多元化、市场化融资,积极探索P P P模式,引导社会资本参与海绵城市建设。

实际上,佛山有些区域早已开始探索海绵城市建设理念。佛山新城的市科技馆和青少年宫、佛山市图书馆等,在屋顶绿化、室外透水面积、雨水回收系统等方面,都实现了海绵化。佛山新城的市政人行道和公共区域非机动车道采用了透水铺装设计,大大降低了地面径流。佛山市水务局局长李永生介绍,各区的一些建设项目、“三旧”改造等也吸纳了海绵城市建设的元素。例如在城市升级三年行动计划和两年延伸计划中,打造的一批城市改造、美丽乡村、水系连通、水环境整治、滨河景观、湿地公园和排水防涝等亮点工程。

明年起新建项目全面推广

“从2016年起,全市所有新建、改建、扩建项目要全面推广海绵城市建设要求。”根据《意见》,新城区、各类园区、成片开发区内的建筑和小区、城市道路、城市绿地和广场(含公园、公共建筑等)和城市水系项目,应率先全面落实海绵城市建设要求。旧城区方面,则要重点解决人居环境问题,以解决城市内涝、雨水利用、黑臭水体治理为突破口,按海绵城市建设要求进行合理改造。其中,将旧城改造相对集中的禅城区奇槎片区,作为全市海绵城市建设重点区域。

会议要求,各区要分别按住宅小区类、公共建筑类、公园绿地类、市政道路类、市政广场类、水系治理类等不同类别,梳理出海绵城市建设项目库,打造一批重点工程。国土规划主管部门要将海绵城市建设要求作为城市土地出让、规划许可和项目建设的前置条件,有关指标和检录要纳入“两证一书”的审核范围。

住建、交通、水务等建设主管部门,要建立海绵城市建设工程项目储备制度,编制项目滚动规划和年度建设计划,避免大拆大建。此外,还要将海绵城市建设要求及相关工程措施作为施工许可环节的重点审查内容,工程竣工验收应检查海绵城市相关工程措施的落实情况。

首批7个试点区域

●佛山新城

●禅城区绿岛湖片区

●南海区三山新城片区

●顺德区中心城区

●高明区西江新城

●三水区云东海片区

●佛山科学技术学院新校区

揭秘

从佛山新城探“海绵城市”

雨量充沛且暴雨强度大的佛山新城采用5年一遇标准规划雨水管渠,排水采取雨污分流系统。城市排涝标准为“近期30年1遇、远期50年1遇24小时设计暴雨1天排完”。同时结合城市景观设计,在辖区内规划一个约500亩的人工湖,对整个辖区内调蓄洪水起显著作用。

妙招1:加大透水面积+雨水回收利用

首先,佛山新城结合绿色建筑,推广海绵城市。例如佛山市科技馆和青少年宫项目,透水地面面积(比如自然裸露地、公共绿地、绿化地面、镂空铺地等)占室外地面总面积的比例不低于40%.佛山市图书馆,除了室外透水地面面积比例大于40%,屋顶绿化面积占屋顶可不低于30%.另外,雨水回收利用技术在佛山新城公共建筑上得到广泛应用,缓解市政管网的排水压力。

妙招2:透水铺装增大吸水面积

佛山新城新建、改建、扩建市政人行道和建设项目公共区域非机动车道采用透水铺装设计,有效吸收雨水,做到“小雨不积水,大雨不内涝,水体不黑臭”。

此外,佛山新城部分河涌改变传统侧壁硬化的做法,采取与周边土地保持连通的生态做法,增加了透水性。

妙招3:精细设计利用地表雨水

佛山新城市民广场是海绵城市建设的一个重要实践点。该广场使用下沉式设计,通过较精细的微高差设计形成生态排水系统,使雨水经过地表过滤、层级过滤机设备净化和人工措施,汇集于湿地和蓄水池里,用于瀑布叠水、喷泉和绿化灌溉中,最大限度利用地表雨水。广场规划设计了一道弧形水系东西贯穿广场,两侧阳疏林草坡与之衔接,处理成间隙性湿地,雨季绿坡多余的地标径流分别收集至蓄水池和线性湿地中,减少对市政水源的依赖。

妙招4:

垂直绿化降温增湿

佛山新城市民广场的景观功能轴,采用有攀援、下垂等功能的植物,形成垂直面的绿化。一方面占用地面空间少,美化了光秃秃的墙面、桥身等;另一方面,通过植物叶面的蒸腾作用和遮阴效果,缓和阳光对建筑的直射,降温增湿,减轻城市绿岛效应,改善局部小气候。