德国人修的青岛老城区的地下排水系统,有那么神吗?

52 个回答

乔全荣

乔全荣1、德国排水建了总共80公里,已经大部分改造,原汁原味的还剩下不到5公里。即使老城区,也几乎无德国造了。

2、德国造的排水系统,在青岛前海,本身就坡度大,流程短,不容易积水。现在的一些新城区,离海十几公里远,排海路径长许多,排水难度自然增大。

3、青岛并非不积水,老城区有些时候也积水。丘陵地形决定了,下雨时积水快,排水也快,怕短时强降雨。当然,更怕长时间强降雨。:)

4、就排水系统建设来说,理论上讲,是可以做到不积水的。但是还必须考虑成本问题。比如,800毫米管径可以保证100%不积水,300毫米管径可以保证95%降雨不积水,成本却相差两倍,到底如何选择?毕竟城市建设用的是纳税人的钱,一定要做到100%不见得就是最好的选择。更何况,地下空间够不够?毕竟一条马路下面埋了十来种管道,并不是想建多大的管网就可以建多大。

5、网络上媒体上一些论调,不一定实事求是,很大程度是不相信自己人能干好,一味相信德国人,严重点说就是崇洋媚外吧?

6、现在的青岛,比德国占领时期的青岛大了好多倍,只拿德国说事,是片面的。

7、德国经验给青岛排水建设的确留下了一些经验,比如雨污分流。但是,雨污分流的好处主要体现在污水处理方面,青岛建设污水处理厂后,将污水接入污水处理厂,工程量要比雨污混流的城市要小许多。雨污分流跟污染和污水处理关系直接,对于雨水排放好坏没有很直接联系。

8、当年雨污分流,也只限于欧人区。

二核桃 ,退役建筑师,微信公众号“筑屋职人”

二核桃 ,退役建筑师,微信公众号“筑屋职人”静下心,撇去对政府三公支出费用和市政部门一贯不作为的不满,仅思考建造这种地下排水系统,是不是真的适合于国内所有的一线城市。

城市的积水,最终目的都是为了排出去,但悲剧的是,我们国内太多的城市面临着水不知道排向哪里的问题。

我是北方人,小时候住在厂家属院,附近有鱼塘、有麦田,再远一点靠近一条河,河边是连着看不到边的荷叶。在我高中的时候,鱼塘已经被填平了建了工厂,麦田变成了商业市场,荷叶已经不见了--因为河水是黑褐色的,河水再也没有泛滥过,但面对越来越低、越来越窄的水面,雨水反倒排不到河里了。

全国很多城市都有这类问题,建设的太快,环境破坏的太快,城市越来越缺水,雨水积水越来越严重。

主要原因有两个:

1.城市“铺地”覆盖率太高。下雨时,最好的排水不是雨水管,而是草地,可以锁住水分,减少低洼地区受到雨水堆积。但不可否认的是,我们城市里“铺地”的地方太多了:建筑、道路、停车场、人行道,甚至是很多小区里的花园——它下面是地下车库,一样是铺地。大量的铺地阻碍了地面吸水,建筑本身需要保护地基,所以只要有建筑、道路的地方,排水都是全额交给排水管道的。

植物可以在狭小的土壤层凑合的活着,很多小区、道路都是这样,但水不行,锁不住那就要流出来,夹杂的泥沙、树叶更会阻碍排水,今天,越是高度城市化的地区,淹水就更加严重,所以“农村不淹水、城里涝翻天”,根源就在于此。

2.城市采水严重,导致地陷严重,河面高于路面。这个大家都明白的,人口越多,地下采水更多,引起了城市地表下陷,加上不断建设的高层建筑,地面荷载不停的加大,加速了下陷程度。

北京就是一个活生生的例子,吸干了自己的水,然后吸北戴河的水,然后吸河北和内蒙的水,现在已经南水北调了,这样的城市还能不下陷严重?今天想排水,对不起,怀柔、密云的雨水还顺应地心引力的流向市中心呢,排出去是痴人说梦。

其实这两个原因也能归结在一起,那就是本地的土壤得不到充分的滋润,造成地下水供应不足,城市化又大量吸取地下水、排出雨水,使得自己被牢牢套死在地陷的问题上。

地陷可能达到一定程度,就不会再陷了;但破坏了的地下水系统也别想再恢复好,低位的雨水也别想顺利的排出去。

造孽吧。。。。

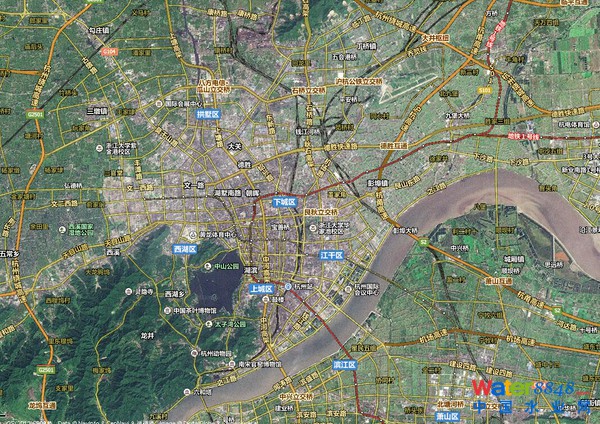

无论是巴黎还是柏林,下水道终究是要排进河、海这种大水系里的,并不适合于所有城市修建大型下水道。上海、广州、杭州、南京、武汉、西安这一类城市倒是可以,因为靠近江河、湖泊这种水系,大面积的排水管道可以有效的排出城市雨水。今天城市的下陷问题已经很严重了,在城市条件允许的情况下,修建大排水的下水道还是非常有必要的。

青岛的下水道毫无疑问是非常管用的,但如果只是一味的去要求所有城市修建这样的下水道而忽视排水的终端在哪里,那等到完工的那一天,也只是在城市下面修了一条宏伟的臭水沟罢了。

PS:

想说说阿姆斯特丹和武汉的排水,阿姆斯特丹的地平在海平面以下,武汉的武昌也是地势不平高低不均,这类城市的排水应该是北京未来的模板。阿姆斯特丹采用的是水路系统,将水引入城市体系里,尽可能的和道路一起建设,每隔一段距离,设置一个水广场,保证水量的吞吐均衡,防止水淹没城市。武汉是一个多湖的城市,以前武昌一下雨就淹水,是因为地势不均,高处的水流到低处堆积,后来武汉把几个湖连通,拓宽了湖与湖之间的水道,排水就得到了非常大的改观,毕竟再大的雨,排到这么大一片湖水里,也涨不了多少。北京以前有很多水系,也曾经连通过,如果能够恢复一些,相信会有所改善。

再次PS:

获得很多朋友的赞同,感谢大家,其实这些论点只是大家在平时忽略掉的细节,并不是什么大道理。我也是希望城市的排水能够改善而参与讨论的,人多总会找到办法的,对吧。

很多人对于举例武汉不太理解,我想说的是,武汉曾经内涝严重,低洼地区积水堪比池塘,在改善湖间互通之后情况好转,但近些年再次内涝,除去地势因素,大量的围护造田搞基础建设是主要原因,感谢 @路小茶 提供的http://city.sina.com.cn/focus/t/2011-07-06/101619686_2.html,现在的再次内涝严重完全是人祸制造的悲剧。

关于“水广场”,第一次接触这个词是在08年一次荷兰设计师的讲座上,翻译或者我记忆的问题吧,我得到的信息是已经在建未来5年内会完善,但今天再一次搜索相关信息的时候,不仅仅是鹿特丹和阿姆斯特丹的差别,水广场创意还在调研而未建成,因为提供的信息错误,在此向诸位郑重道歉!

阿姆斯特丹也叫 北方威尼斯,因为城市道路的局限性,鼓励自行车和划船作为交通工具,水系和路网连接的非常紧密,水系大多为人造运河带和人造湖,运河带建成于17世纪,共有160条河渠,计75公里长,用拉大水系面积的方式压缩潮汐与暴雨造成的水面上涨。

鹿特丹的“水广场”详见http://discover.news.163.com/10/0405/10/63GFO6LO000125LI.html。

无论是荷兰还是举例武汉,都是想说在低洼地势无法改变的情况下,排水不如蓄水更加有效,与其在下水道建设的问题上扯皮,不如多造点绿地、蓄水池更加有实际作用。

我不是规划设计师,只能说一点自己知道的,不过在很多公共项目上,排水管道的设计指标并不低,可是实际施工的时候……利润让一些原本就底限的东西变得更糟,说到底,还是一场人祸……

梓墨 ,球迷@AC Milan

梓墨 ,球迷@AC Milan每次有地方被淹,就提青岛的下水道,其实并不是说青岛的下水道多么的神,只是大家对天朝的城市建设的不满的一个发泄,基本意思就是:人家外国殖民者(或者明清时代的建筑)都能够正常工作,你建国后使用了没几年的东西直接就挂了,你太烂了吧。

我姥爷(青岛一个文史专家)每次接受采访说到这个问题的时候,都会先比较赞扬的说一下德国人的严谨和远见设计,然后补充一下青岛地形和地理位置优势对于排水的帮助,这次北京大雨有记者采访,他也是这么说的。整体就是这么一个概念,一个问题两个方面。

其实,德国人在青岛建设的下水道,整体面积并不大,集中在原市政府,就是现在青岛路,栈桥,中山路那一带,整体能有100多公里,像现在香港东路,五四广场,东部和北部那边的下水道,都是新建的。

德国人建的下水道特点主要是:

- 雨水和污水分离。这一点是全国唯一的,说白了就是厨房厕所排的水走一条路,雨水单独走另一个路,在一定程度上缓解了雨水通道的压力,减少雨水通道被堵塞的概率。另外一旦有需要,雨水通道的水可以拿过来直接使用,这个主要是德国人在战时的考虑。

- 建筑的强度很高。过了这么多年依然在使用中,足够说明当年建造者对工程的要求是多严格,下水道里的空间是相当大的,这一点网上有很多图片可以看到。如:http://news.qq.com/a/20120723/000374.htm#p=8 。我小时候和朋友经常在海边玩,曾经就进行所谓‘探险’,进入下水道的末端,当时的感觉是超大,有报道说里面可以开解放卡车,多少有点夸张了,但开个大面包车是绰绰有余的,有些拐角处,下水道内壁是类似瓷砖的材料而不是普通水泥,具体是不是瓷砖,这个没有考证,小的时候只是看到感觉像是。

- 有些新闻是误传。比如,下水道坏了,联系了当年德国的制造方,对方说坏的地方周围肯定有备用件,然后就找到油纸包的零件之类的,这个消息是杜撰的。但当年青岛建城100周年,还有后面中德交流的时候,确实是和德国公司(不是原建筑公司,是后来其他公司收购了原来的建筑公司)联系过,对方也确实有当年建设的图纸和说明,德国电视台来青岛采访的时候,这个是说过的。

- 青岛本身地势的优势。青岛靠海,尤其市区,基本是三面环海,而且整体还是北高南低的地形,所以基本有雨水较大的时候,水会整体往海的方向走,而浮山和崂山形成的丘陵地带的存在,即便雨水很大的时候,也不会造成北部的水像洪水一样大面积的向南部冲,而会沿着山分流,阻挡一下再入海,崂山和浮山又基本是石山的形式,植被覆盖又很好,不会形成泥石流,而青岛在我印象中还没有出现大到那种程度的降水。我80年出生,唯一印象深刻的是86年时候的台风,也就是沿海地区受了一定的冲击,但也损失有限。

以上仅个人的一点想法。

PS:感谢@顾惜朝 指出错别字。

另外@余天升 说的一点也对,就是青岛降雨量的问题。青岛是典型的海洋性气候,就是所谓的冬暖夏凉秋老虎,加上浮山和崂山的作用,很多情况下要下雨了,一阵风吹过,不下了,或者山前大雨弥漫,山后阳光灿烂。今年以来基本没有多少有效降水,只有前两个星期才稍微下了几场大暴雨,但也是下下停停,这样的气候也是对排水起了一定的作用,加上青岛的绿地植被比较好(不算新市长种树啊,那些树都没有因地选种),对雨水的吸收也是有帮助的。

贾贾 ,一位专业撸串的花季少女

贾贾 ,一位专业撸串的花季少女 知乎用户 ,低等游民,文史砸家。

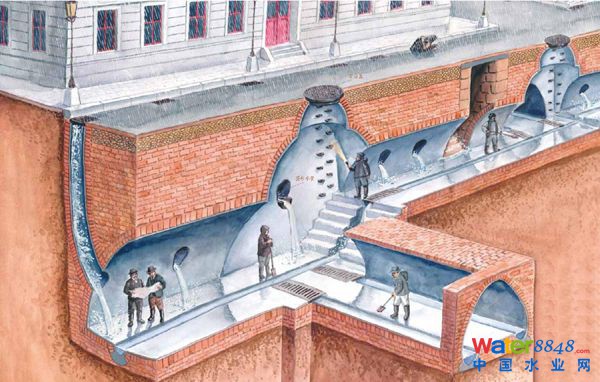

知乎用户 ,低等游民,文史砸家。从1898年10月起,Megens(德国政府雇佣的青岛地下管线工程师)雇佣了Bernick Hermann(园丁出身,时为建筑师助理)以及数百名中国工人,充分利用青岛东高西低三面环海的地理条件,依地面倾斜的坡度,铺设了南部老城区沿海一线的明沟和暗渠,西到铁路,北到保定路、德县路、关海山、信号山、太平山,东到太平角六路,一次性铺了3500米。铺设下水管道所用的水泥、钢筋均来自德国,而铺设的下水管道尺寸之大,甚至连德国人都称之为“怪物”。而此时柏林的城市排水系统尚在建造中,到1900年才最终全部完成。

而备受称道的“雨污分流”系统,也有基于时疫流行的考虑

进入雨季后,污水混着雨水渗入水井,污染了饮用水源,导致肠炎和伤寒在水土不服的德国人中流行,连总督叶世克也于1901年初死在了这场时疫中。从叶世克的继任者、另一位海军大校罗尔曼上任开始,德国人立即决定与供水系统同步建设排水系统:“通过中央输水管道提供保证安全的优质饮水,扩建下水道网,以及清运中国人的垃圾等,都是面临的紧迫任务。”(《胶澳发展备忘录》)此前,德国青岛当局在1899-1900年度报告中提到:目前完工的下水道仅供疏导雨水之用,而粪尿等还要靠粪桶清除。“华人清理者没有完成好他们承担下来的工作……若要置于更严格的要求之下,他们索性就不干了。”

德国人暂时安排的清运方法,是用马桶倒入铁罐再拉走。一段时间后,德国人又觉得桶运有碍卫生,于是开始设置污水管道,这是他们第一次明确提出了雨污分流的概念,然而这只限于欧人区。此后,在《胶澳发展备忘录》中的每份年度报告里,德国殖民当局都将地下管线建设作为重点项目陈述总结。

与此同时,政策的延续性也保证了下水道建设的高质量

青岛城市地下管线建设过程,显示了德国人特有的耐心。从论证到完工,雨污分流工程持续了5年之久,此间,德国胶澳总督已经换过两任,但这并不影响既定的青岛城建规划。1901年的备忘录显示:粪便和污水还是直接排放到海中,但污水下水道已进行了招标,计划施工。

1905年,青岛雨污分流下水道终于投入使用。

前些年青岛城市施工,在老城区挖出的一段德制下水陶管——也就是本刊记者在栈桥下水道里看到的那种蛋形陶管,居然砸不破,而后期的管道早已经锈迹斑斑。这段水泥管材如今安然矗立在青岛市博物馆中,高约80厘米、宽约40厘米,截面呈上宽下窄的鹅蛋形,能保证排水通畅、无法积存;下面较窄的部分被贴上了光滑的瓷片,除了能实现水流快速通过之外,它还可以防腐蚀。

此外,在雨水管道中,还有一种被称为“雨水斗”的机关。这种雨水斗的横截面呈“h”形,可在雨水进来后将脏物沉淀到左边的“斗”中,而质量较轻的雨水则顺着右边的管道排走。如此一来,杂物既容易清理,也不会造成整个排水管道的堵塞。与这个“雨水斗”所匹配的,还有一种特制的清除器,形如苍蝇拍。该物品头部可以活动,由一根绳索连接着根部。只要轻轻一拉,清除器的网状头部就可以自由活动,将“雨水斗”中的杂物轻易取出……类似的巧妙设计,还包括了“古力盖”的防盗机关等等。

也是从1905年开始,下水管道问题在德国青岛殖民当局的施政报告中第一次没有作为单独章节出现。第五任德国胶澳总督——仍然是一位海军大校——汪然美隆骄傲地宣称,“由于有了良好的卫生设施,青岛的卫生情况是整个东亚地区最好的”。

德国占领青岛的17年间,关于青岛饮用水和地下管网的建设,一直未有中断,他们总共修了12个相互独立又彼此连接的排水系统,包括若干条地上明渠和地下管道、暗渠,至今覆盖着整个青岛西部老城区,其中雨水管道29.97公里;铺设污水管道41.07公里;雨污合流管道9.28公里,总长度约为80公里。

态度塑造神话

到1913 年,“红瓦绿树碧海蓝天”的青岛,已凭借城市的整洁、美丽闻名于世,被认为是“东亚最完美之商埠”“东方布莱顿”。

青岛污水治理专家、青岛污水处理厂总设计师姜言正评价说,雨污分流的规划是非常先进的,修建单独的污水管道,进行分类处理和排放,保障雨水管道的畅通,尤其是100年前能意识到这一点非常不易。“即便在今天,国内很多城市也做不到这一点”。此外,一直以来,青岛石头路上基本没有裸露的尘土,除了海洋气候外,完善的污水和雨水管道设施,对市容市貌的改善显然功不可没。在青岛人看来,青岛德国下水道其实只是“简单的问题被神化”。正如作家李明所说,非常基础性的工作,“关键是要看本着什么样的态度去做”。

最直接的比较体现于“古力盖”(青岛人对“窨井盖”的独有称呼,音译自德语“Gully”,也就是下水道。)上。100多年后,在青岛老城区,光滑的马牙石铺成的道路旁,已被踩得斑驳的德国造带“K”字“古力盖”,也成了街头一景。直到当代,青岛老城区有上百个百年前“古力盖”仍在使用中,并且乌黑光亮如新,极少锈蚀痕迹。而之后新加的国产井盖,多年间已换过几批。不仅是铸造质量的差异,德国古力盖优胜之处,还在于其充分体现在细节上:德式的雨、污水井盖不仅有符号标明,还有大小之分,雨水井盖大,污水井盖小。而国产市政井盖大小一样,区分不明显,一线工人常会装错。

最后,以杨德昌导演的杰作《牯岭街少年杀人事件》里建中一位教官的台词作结——

台北热闹是热闹,但比起我们家乡来啊,我觉得差多了,你像我们家乡的话,我祖籍是青岛,青岛那个地方啊,它的建筑特别的好,德国人建的,尤其是它的那个下水道,做的特别的大,特别的宽,你不管这个下多大雨,等这个雨停了之后,地面上绝对不会积水,不像台北这样子,下一阵雨就会积水。

Minglei Xiao ,物理宅

Minglei Xiao ,物理宅 陆磊剑 ,IT行业,云计算是我的工作

陆磊剑 ,IT行业,云计算是我的工作首先,楼上有很多高人已经提过了,把水排如自然的江河湖海是最好的方式,绝对正确,但是这里面有一个问题:如果降水太快,导致河道上涨,引起倒灌。并且排水管道的流量饱和,那么积水也就再所难免了。而实际上,国内大部分的降雨后的积水都是这个问题。

其次,我们说说东京是怎么干的:把城市分为几个区域,在每个区域的地下挖出非常大的蓄水池,是很大很大的那种,可以暂时容纳非常多的雨水。作用如下:简单来说就是缓冲区!降雨在短时间内可能非常密集,但是持续密集的可能性并不大,因此这些蓄水池的作用就是延缓大降雨后对于排水管道流量以及外河上涨的压力。暂时蓄水,等降雨过去了,河道水位也降低了,慢慢往外排水就是了。但是路面是不会有积水的,因为都在蓄水池里面了。

最后,其实东京这种排水的设计是非常适合国内大城市借鉴的,因为和东京一样,由于城市化的要求,一味的要求保留城市内部的河流,湖泊等去蓄水已经很不现实了,我们是想,但是政府是想填了卖地的。因此,国内的城市想要彻底摆脱快速降雨带来的内涝问题,学学东京这种方式也许可行的。

萧溪宁

萧溪宁原文是做的ppt,改成word可能有些不通顺的地方,还请大家见谅。

每当暴雨来临,城市街道积水的时候,很多人都会想起青岛,并且认为青岛不积水是属于德国人的功劳。本文正是对这样观点的反驳。

1、全文结构

①青岛究竟积水不?

②青岛不积水是德国人的功劳么?

③产生这种观点的原因。

2、正文

①青岛究竟积水不?

文字说明:青岛也是会积水的(图片:青岛暴雨截图),但相比北京,积水的范围小和频率低

而且,德国也是会积水的(图片:德国暴雨积水搜索图)

②究竟是不是德国人的功劳。

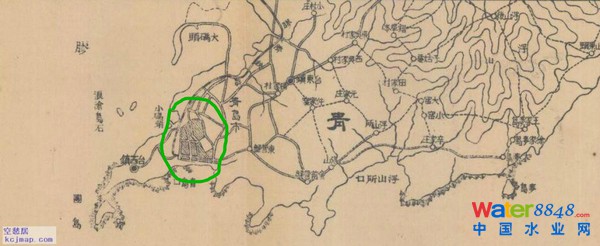

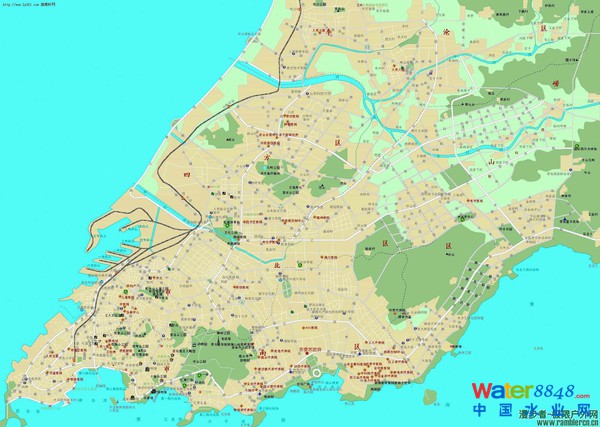

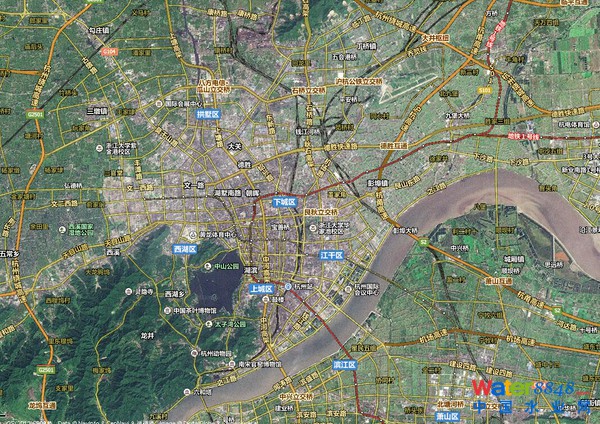

1、从区域上看,以前的青岛并没有现在的青岛那么大,所以但从区域上来判断,就可以知道不是德国人的功劳。(图片:青岛城区地图、青岛老地图)

德国占领青岛的17年间,关于青岛饮用水和地下管网的建设,一直未有中断,他们总共修了12个相互独立又彼此连接的排水系统,包括若干条地上明渠和地下管道、暗渠,至今覆盖着整个青岛西部老城区,其中雨水管道29.97公里;铺设污水管道41.07公里;雨污合流管道9.28公里,总长度约为80公里。

2、青岛排水好的原因:

1)地形地势。

青岛以丘陵地势为主,本身就不容易积水。加之三面环海,使水能够迅速排出城市。此外,青岛植被丰富,也有利于排水。(图片:青岛卫星地图)

2)德式排水系统的经验

青岛在后来的城市发展中,吸取和承袭了德式排水系统科学的设计理念,广泛采用雨污分流理念新建管道,并大规模改造、提升旧有管道。1981~1990年间,青岛在市区新辟山东路、南京路等十多条道路时,道路建设前就首先铺设了雨、污水分流的排水管道。一份截至1990年底的青岛市排水管道统计资料显示,当时青岛市共有排水管道596公里,其中污水管道310公里,雨水管道256公里,雨、污水混合管道30公里。据了解,这一水平至今在全国大中城市中处于前列。

3)有效、有力的排水维护运行与防汛应急机制。

青岛市共有4级城市防汛抢险应急预案,降雨排水应急预案。一到雨天,排水工人到重点路段、重点积水点现场值班是排水管理处一项运作很正常的工作机制,每次降雨后,值班工人还要检查清理杂物。

③产生这种观念的原因

1)懒政思维

将青岛成功的经验说成是德国人的功劳,市政管理者就可以推脱自己的责任,从而也不必花心思去学习其他城市的先进经验,并用以实施改造本城市的排水系统。

2)对现在市政建设的不满。

将青岛成功的经验说成是德国人的功劳,一定程度上反映了市民对现在市政建设的不满。一段德国人近百年前修建的下水管道至今仍能使用,而当代的市政建设,经常性的修建、拆除、维护,遇到了大雨却仍不能发挥其作用。反应了市民对城市建设者的不满和嘲讽。

3)反智主义

参考资料

青岛下水道真相来源:21世纪经济报道

clock ,INTJ /市政规划/海绵城市/给排水/内涝模…

clock ,INTJ /市政规划/海绵城市/给排水/内涝模…

史料记载,在宋朝之前,赣州城也常年饱受水患。北宋熙宁年间(公元1068年—1077年),一个叫刘彝的官员在此任知州,规划并修建了赣州城区的街道。同时根据街道布局和地形特点,采取分区排水的原则,建成了两个排水干道系统。

福沟和寿沟均位于河套老城区,福沟位于该区块北侧,寿沟位于南侧,互不连通。

两个排水系统的断面均为矩形,砖石结构,断面尺寸很大,“广二三尺,深五六尺,甓以砖,复以石”,因为两条沟的走向形似篆体的“福”、“寿”二字,故名福寿沟。

之所以很少发生内涝,因为:

1、排水断面大。断面相对较大。福沟断面约0.5×0.7~1.0m及0.9×1.0~2.1m,沟深1.6~2.5m。寿沟较小为断面约0.4×0.6m。

2、地势有利。赣州河套老城区三面环水,地势中间高,四周低,成龟背状。

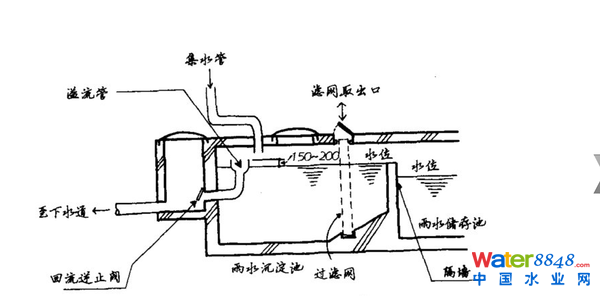

3、有水域调蓄。福寿沟的另一个特点,是与城内的三池(凤凰池、金鱼池、嘶马池)以及清水塘、荷包塘、花园塘等几十口池塘连通起来,组成了排水网络中容量很大的蓄水库,以调节暴雨流量,减少下水道溢流。

4、出口建有水窗。防止在雨季期间章、贡二江的江水上涨超过出水口,从而倒灌入城的情况,福寿沟还在出水口处,“造水窗十二,视水消涨而后之,水患顿息”。由进水口处的内闸门、沟道和出水口处的外闸门组成。由于水窗坡度较陡,水进入水窗之后会形成强大的水流,带走泥沙以及其他固体物质,冲开闸门,排入江中。

5、建有合适的排涝站。赣州市还在福寿沟的出水点处建了3个排涝站。一旦出现积水,排涝站的大功率抽水机就可以将它排往江里。

6、好的维护和更新改建。这是国内的一个案例。

无味 ,醒来无味

无味 ,醒来无味1、所有雨水终将排入江河湖海,青岛靠近海,还有好多河。

2、高差大的城市不容易积水,比如你建在半山腰,肯定不会积水,青岛恰恰是个高差很大的城市。

3、这几十年,城市发展的很快。许多地方原来设计主排水管道跟不上城市发展的节奏,比如原来设计的城市汇水1平方公里,周边都是农业地,现在农业地变成了不吸水的高楼大厦,面积变成10平方公里,还靠原来的排水系统,不积水才怪。

4、最根本的,规范。所谓设计,无非是把国家制定的规范套在具体的地方。我们用的排水规范基本参照前苏联,西伯利亚那鬼地方一年下几回雨?百年一遇到我们这就成10年一遇了。设计又必须按照规范走,要不增加的造价谁也不会同意。

5、目前的城市建设太注重面子工程了,比如几个亿的体育馆、博物馆、标志性建筑此起彼伏,为什么,业绩啊,大家都看得见啊,你下大力度建设看不见的地下排水设施谁知道啊,不知道领导怎么升迁啊...

6、综上,许多地方的内涝是综合的,比如北京,大平原吧,三面环山吧,面积比二十年前扩展了不止10倍吧。还是用二十年前的,依照苏联标准制定的规范建设的排水系统,不涝才怪。

知乎用户 ,路人癸

知乎用户 ,路人癸 知乎用户 ,在知乎果然不能有节操

知乎用户 ,在知乎果然不能有节操哎,开会真无聊,还是扯扯自己专业上的问题吧

首先说下青岛的排水系统,为什么青岛不会淹?

基本是三面都是海,城市自身的条件有利于水的排放

基本是三面都是海,城市自身的条件有利于水的排放

再来一张杭州的对比下

基本杭州就只有南边有一条钱塘江可以排,而且杭州西湖旁边的洼地很多,尤其是西溪湿地这块,所以排水条件并不好!

基本杭州就只有南边有一条钱塘江可以排,而且杭州西湖旁边的洼地很多,尤其是西溪湿地这块,所以排水条件并不好!

以上这些都是一些自然的因素

接下来扯扯两者的排水体系,德国以前做的其实是雨污合流,上面有个人说那个说的管道形状用的是鸡蛋型的,事实上以前中国的排水管道也是有用过这样子的,尤其是合流的情况下,基本都是这样子的,因为不下雨的时候污水流量其实相当于雨水是很小的一部分,那样子做水力条件会很好

下面那条小沟用来排污水,专业上叫流槽。德国时期应该都是采用这种管道比较多,但是可能没那么大。

下面那条小沟用来排污水,专业上叫流槽。德国时期应该都是采用这种管道比较多,但是可能没那么大。

德国现在采用的排水方式其实有点像大禹治水--堵不如疏。德国境内修了很多很多的蓄水池,露天的,地下的,天然的,人工的,很多。地面基本能做成可渗透路面都做成可渗透路面

而中国有多少路面是可渗透的,城市基本都是硬道路,水只能通过雨水管进行排放,导致了雨水管的水量大大超过设计流量,来不及排是必然的事情

而中国有多少路面是可渗透的,城市基本都是硬道路,水只能通过雨水管进行排放,导致了雨水管的水量大大超过设计流量,来不及排是必然的事情

以上这些都是德国和中国观念上的差别

说了那么多其实都是在扯淡,下面来点正经的。

为什么青岛不会淹?除了青岛本身的地理位置意外,其实青岛的城市规划比较好,没有像杭州一般一直在摊大饼,前几天出差专门问了下做规划的同事,你们做的那条路咋那么烂?我住的小区老被淹?同事呵呵道:我也没办法啊,当年我们做的时候本想按照20年左右做的,但是领导看了下造价硬是砍成了10年,理由是这个地方以后不会有那么多人的,也不会造那么多房子,谁知道现在这里都快成市中心了呢?

说了个小故事,其实我想说:大家请不要在技术上讨论这个问题,技术现在都不是问题,什么德国严谨,德国技术好,都是扯淡,主要的问题还是规划上,就像杭州现在很多雨水管想改都没有机会改了,一改就牵涉面很大,比如交通,只能在慢慢的改,但是暴雨却年年降临。。。。。。

---------------------------------------开会开到半夜,回来继续写一点吧------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

德国的排水方式其实算比较不错的,也算是全世界做的比较好的,但是最好的应该是巴黎和日本,一个共同沟打遍天下无敌手。

有人会问比的国家也可以做啊?

呵呵,好难的好不好

不知道中国哪里做了共同沟,就讲讲杭州吧(别的地方我也不知道)

杭州的西溪天堂曾今实验性的做过一条共同沟,那条沟现在好像还在使用,但是只做了很短的一条,本来想在整个西溪湿地或者周边进行推广,可惜的是实践下来行不通。

一是造价太高:很多领导对花那么大的代价做这玩意很不理解,因为它发生效益不是一年两年也不是十年二十年,可能要五六十年甚至100年才能真正看到它的好处,于是乎被领导毙掉啦,起码近十年杭州估计不可能做共同沟,因为据朋友讲杭州造地铁的时候就没考虑过共同沟,这是多么好的一个机会啊

二:可能这个也是占主要的因素:管理。那条试验的沟做好后不知道交给谁管理,而且很多部门都不想要,维护的成本高,还有就是考虑到安全性,本来共同沟是需要经常吓人进行检查的,但是权责一致不能明确,谁也不希望摊上这么一个只有付出没有收益的玩意,于是乎这个沟很多管线都没有集合进来。

三“:还有一个就是安全性,因为沟很深,怕有人掉下去(深深的体现出了gcd人的惰性)

国内和国外技术真的不是问题,问题在于我们是那脚趾头在想事情,而人家是用脑子在想,人家想的是子孙后代,而我们的领导想的是自己在职时做的事情能体现出政绩,为他往上爬提供资本

。

完

李阿羊 ,学生,录音

李阿羊 ,学生,录音===========================================================

我朋友买了二手老款A6开去西藏,半路上发动机坏了,打电话过去德国人说既然我们造了车肯定是有准备的,我朋友按照德国人的指引在路边挖出了一辆用油纸包好的12款A6历时八十多年没坏,大家纷纷叹服德国人的严谨。

===========================================================

德国人来青岛旅游突然想吃家乡菜了,餐馆找不到香肠不知所措,这时侯有人说这不是德占时期的餐馆么,可以问问德国人,结果一个电话打过去,德国人是说我们既然造了餐馆肯定有准备,结果在德国人的指引下找到了用油纸包好的香肠,历时八十多年没坏,德国旅客吃了后非常高兴,大家纷纷叹服德国人的严谨。

============================================================

我家的德国牧羊犬病了,我打电话给德国人,他们说,既然叫德国牧羊犬,我们肯定有准备。在指引下我找到了用油纸包好的兽医。狗狗转危为安,德国人做事真的很严谨值得我们学习。

============================================================

我开着我的老clk-amg去胜利公园玩,路上水温过高开锅了,打电话到AMG救援去他们说既然我们造了车肯定是有准备的,我按照德国人的指引在路边挖出了用油纸包好的负责我发动机的amg工程师一枪给他毙了, 我的水温也降下来

=============================================================德国人来青岛旅游不会开新款帕萨特,租车公司不知所措,这时侯有人说这不是德占时期的地盘么,可以问问德国人,结果一个电话打过去,在德国人的指引下找到了用油纸包好的德国司机,历时八十多年没死,德国旅客破涕为笑,大家纷纷叹服德国人的严谨。

纯搬运,来自:马子炎der Fuchs

————————————————————————————分割吧╮(╯▽╰)╭————————————————————————————————————

一年前回答的时候,看到这个问题,正好想到有这个段子,顺手一转。

有人评论我抖机灵,毫无意义。嘛,态度决定一切。

知乎用户 ,because yesterday,we are ordinary citi…

知乎用户 ,because yesterday,we are ordinary citi… 我的姓我的名 ,永远被折叠的用户,乐此不疲

我的姓我的名 ,永远被折叠的用户,乐此不疲 新一酱 ,数据发掘城市未来

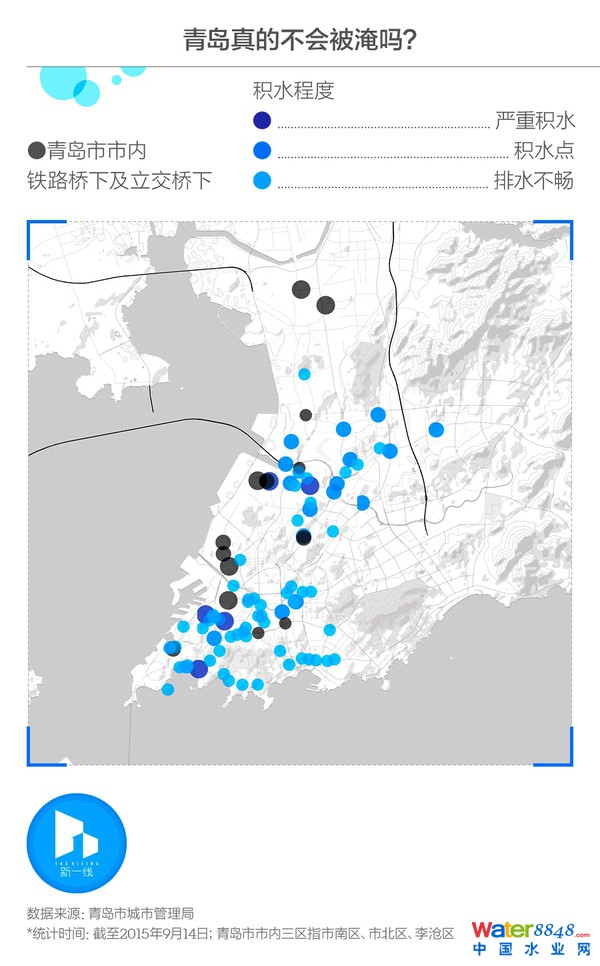

新一酱 ,数据发掘城市未来陶涛认为青岛拥有的是地形优势:“青岛的地势有高有低,岛上有山地、丘陵,对它的排水系统是很有利的,便于雨水的汇集和排出。”

不过青岛也有不少容易被淹的地方,青岛市城市管理局公开数据显示,因为更容易出现地势低点,铁路桥和立交桥就成了积水的重灾区。青岛市南区、市北区、李沧区共有96处排水不畅点,包括10个严重积水点和21个积水点。有图为证!

点击这里查看GIF动图

点击这里查看GIF动图

关于看海和排水的问题,今年新一酱专门研究了一下,原文在这里下个冰雹都看海,为什么中国城市的下水道一点都不给力 - 新一线城市研究所 - 知乎专栏

新一酱,快点

老布 ,向自由自在的路上。

老布 ,向自由自在的路上。一个实实在在的设计,要考虑到当地的地理地貌和城市规划,不同城市难以放在一起比较。

设计这东西,做到在当时条件下的相对完善是很重要的,一个设计不仅仅要出自于比较专业的设计师之手,同时还要有review,还要有一定范围的人共同参与,对于排水系统这样的工程设计,还要提前考虑到各种可能的后续情况,在设计上也要加以应对。如果做到了这些,就差不多了,我想德国人的设计业逃脱不了这个圈,而在这个圈里大家较习惯于迷信设计师的设计,而忽略review和其他人的参与,这是一种错误的观念。再差的个人设计,都可以通过流程上的步骤来改进,使之趋向于不断重构不断优化。

我觉得咱们中国人应该摆脱这种迷信单兵能力的思维习惯(这里有不自信的成分),在流程上做好,才是正确的方向。

秦博元 ,朝廷心腹#大患#,药丸党,铁路党。

秦博元 ,朝廷心腹#大患#,药丸党,铁路党。 Ting Tomato ,交互设计师 O(∩_∩)O~

Ting Tomato ,交互设计师 O(∩_∩)O~最后就是这排水系统,中国古代有那么发达的排水系统,为什么现在不行了?据说中国现在的排水系统用的是前苏联的标准,排水口小,下水道更小,下雨天我走在深圳的街上,就会想,前苏联的降水量多小啊,这个标准完全够用了,但中国完全无法满足,所以下雨量一大了,就会形成积水。德国的排水系统用的是欧标吧,看过一些欧洲的电影,蜘蛛侠里面也有,欧式的排水系统中,下水道可以跑卡车了。真不懂,中国人的道路那么宽,下水道窄的要死,呵呵,政绩工程?

范国锋 ,营销/印度/家电

范国锋 ,营销/印度/家电给青岛一场大雨,可以检验一下。非老城区的排水系统,不一定比北京好。

来源:知乎 http://www.zhihu.com/question/20370683