干货|再看活性污泥老化 这里的案例 一定有你需要的!

污泥老化,很容易判断,这个时候急需要调整污泥龄,生化系统的污泥需要置换,不然就会出水波动。之前也有给诸位分享过关于污泥膨胀、解体、中毒、老化的相关内容。俗话说,知识需要温故知新,方可领悟其中真谛。

污泥老化

一探污泥老化判断要点

活性污泥老化现象在目前运行着的好氧生化系统中普遍存在,而污泥老化同其他污泥性状相同,亦影响出水水质。首先来看看污泥老化有哪些判断要点。

1、活性污泥沉降比表现

1)活性污泥沉降速度。通常在活性污泥沉降比实验中可发现,老化污泥能够在较短时间内完成沉淀过程。一般其他各阶段污泥沉降速度较非老化污泥沉降速度快1.4倍左右。

2)活性污泥絮团大小。老化污泥絮团较大,但较为松散。

3)活性污泥颜色。老化污泥颜色显得深暗、灰黑,不具鲜活光泽。

4)上清液清澈度。老化后污泥容易解体,故游离在水体中的细小絮体较多,但絮体间的间隙水可保持较好的清澈度。

5)液面浮渣。老化的活性污泥会导致部分细菌死亡,解体后的菌胶团细菌会被曝气打散后黏附气泡而产生泡沫或浮渣。

2、通过显微镜观察污泥变化

一般在活性污泥老化时,通常是看后生动物的数量占优势,后生动物大量繁殖可作为污泥老化的指标。此外,观察活性污泥菌胶团状况,一般在活性污泥老化的情况下,菌胶团都显得粗大色深。

3、食微比确认

通常发生或可能发生活性污泥老化的情况下,食微比都处于或长期处于低水平状态,特别是食微比低于0.05时,出现活性污泥老化的几率很大。

二看现场中的污泥老化

实际水处理在工艺运行中,通常可根据以上要点进行判断,诚然由于水质及涉及行业的不同,在进行污泥性状分析判断时不可一概而论,故在理论之上,积累和总结经验尤为重要。

以下为实际运行中出现的污泥老化现象及镜检看到的微生物。

1、表象:

曝气池泡沫,老化的解絮后的细碎污泥,会浮在泡沫表面,明显应该发白的泡沫,变得乌突突的,发灰或发黑。

这种泡沫,用工具取上来之后,只要泡沫消解掉,剩余的都是细碎污泥,很细,很细。

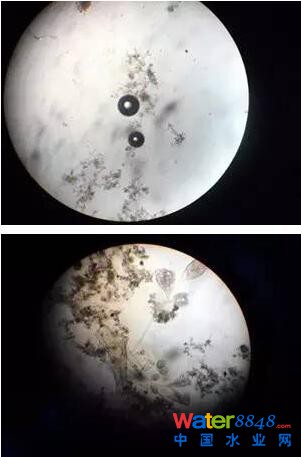

2、镜检

镜检会发现很多老化迹象的原后生动物,如磷壳虫、表壳虫、线虫等。

水世界通过查阅相关资料获悉,在活性污泥老化时,非活性污泥类原生动物和后生动物会增多。

1)侧跳虫

侧跳虫的存在常与高负荷有关,但在实际运行中通过镜检可发现在活性污泥极度老化的情况下,也会出现侧跳虫大量增多的现象,这主要与污泥中存在游离细菌有关,这部分游离细菌来自解絮的活性污泥。

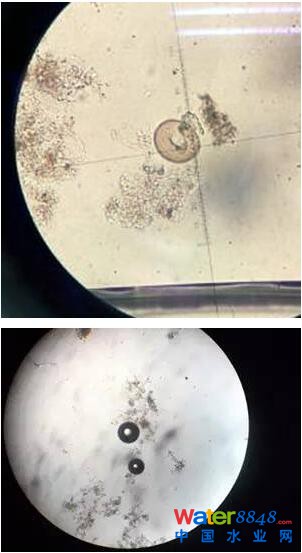

2)表壳虫

活性污泥老化发生对应表壳虫产生的几率很大,同时表壳虫也常表现出略带棕褐色色泽,与简单低负荷下表壳虫增殖表现的透明性有一定区别。

为何说表壳虫,磷壳虫出现,意味着老化呢?从事工业废水处理10年的水污师指出,出现表壳虫的好氧池都有老化迹象,凡是有细碎污泥的,量筒中悬浮,二沉池随着出水漂,且肉眼在表面能看到泡沫,这种情况做镜检,很容易看到表壳虫。

在某些项目上,通过镜检可看到,污泥老化或者受到受到有毒物质冲击,表壳虫很容易死掉。水污师在所做带泡沫的项目中,污泥老化到不能再老化,整个镜片没有一个活物,表壳虫大量的死亡,污泥沉降比5分钟能够到60%,30分钟能够到50%。

活着的表壳虫(透明)&死亡的表壳虫

以上表壳虫镜检图片,均为水污师在进行工业废水处理时看到的,其好氧池进水COD一般都是700-1000mg/L,甚至2000mg/L以上都有敢进水。

由于负荷低,表壳虫大量出现的这种情况在市政污水厂比较常见,同时,负荷低,污泥活性比较好,固着型,后生动物,原生动物都有,藻类也不少,镜检比较丰富;出水水质相对稳定。

3)线虫

后生动物中线虫的出现也是老化的迹象之一。其表现通常是在污泥老化的开始阶段,在活性污泥老化进入加速期时,线虫在后生动物中占优势的现象反而难看到。

4)轮虫

就轮虫来说,目前常见的旋轮虫、鞍甲轮虫和猪吻轮虫中,后两类常常表现出活性污泥运行状态的负面影响,在污泥老化和解絮方面,猪吻轮虫的指征性更强。

具有相关实践经验的水友认为污泥老化的最有力证据是SRT。轮虫是污泥老化的前兆,轮虫的出现,多是与钟虫,累枝虫等同时出现比较多。

在进行工业废水镜检时,出现几乎看不到指示生物的情况,一般有三个负荷高,活物无法存活;有毒和过度老化三个原因。

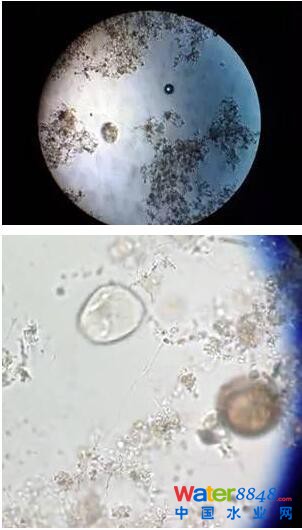

下面再来看一组生活污水处理中出现的活性污泥老化。

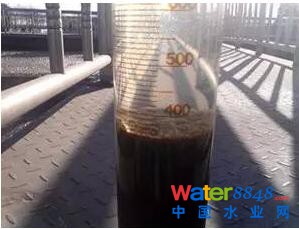

纯生活污水,处理规模30000m3/d,采用氧化沟工艺。污泥老化,运行到这个状态你一定没见过。与曝气和推流有关系,末端泡沫较多。

镜检微生物很丰富,其中就有大量的表壳虫,不过已经死亡好多。原水进氧化沟COD400mg/L,出水50 mg/L。

沉降比35%,水中悬浮很多颗粒、细碎,出水很清,量筒表面的水会有漂浮物。

此外,鬃毛虫在污泥老化、解絮时也容易出现。

水友分享:

工业废水中的印染废水,进AO池COD大约1200mg/L左右,出水300mg/L左右。COD负荷都小于0.1,更别说BOD了,基本不排泥,污泥老化严重。之前在镜检时见的最多的就是游仆虫。

污泥出现老化

每天都有大片的浮泡和少量的泥片

进水COD230 mg/L左右

氨氮17 mg/L左右

pH7.5左右

出水COD39mg/L

氨氮0.3~0.8mg/L

镜检时

SBR池出现黑色污泥

分析原因主要是

污泥龄偏长

浓度偏高

搅拌强度不够

故需采取措施

提高曝气量

增加排泥量

将表层浮渣及时撇掉或者捞掉

干货|活性污泥镜检分析要点

微生物在污水处理厂生化系统调试、后期稳定运行和工艺调整过程中,起着很重要的指示作用,通过对活性污泥中的微生物状况进行镜检,可以获得该活性污泥的相关性状信息,对生产运行管理起到一定的辅助参考作用。

本文对活性污泥的镜检操作要点作简要分析。

1、样品采集

样品采集对镜检结果影响比较明显,采样不当,得出的镜检结果会对活性污泥参数调控误导。为避免这类情况的发生,遵循规范的采样方法、明晰采样点显得犹为重要。

2、样品采集位置

镜检的活性污泥样本和监测活性污泥沉降比都是采集自曝气池末端的混合液,此位置的活性污泥混合液不论从活性污泥的稳定性、絮凝性、种群数量还是原生动物代表性来讲都是最佳的。

(1)稳定性方面

在曝气末端,活性污泥处于减速增长期,活性污泥活性降低,稳定性更加可靠。

(2)絮凝性方面

因为活性污泥处于减速增长期,表现的活性污泥沉降性就更明显,絮凝性更佳。

(3)微生物种群方面

这里指的是原后生动物种群,微生物的主体细菌种群不在讨论之列。活性污泥中原后生动物种群在曝气池前端是非活性污泥类原生动物占优势,在曝气池中段是中间性活性污泥原生动物占优势,而曝气池末端占优势的原生动物种类决定了活性污泥生物相所处的功能性状。在此位置采集的活性污泥混合液进行镜检,其结果更具代表性。

3、检测液采集的方法

在曝气池末端采集到待测的混合液后,需要选取一滴到载玻片上,以备检测。这一过程需要注意以下几点:

(1)取待测活性污泥混合液前,要不停的缓慢摇动来避免混合液发生絮凝沉淀。因为活性污泥发生絮凝沉淀后再次搅匀,其随后发生的絮凝效果会略有减弱,上清液的细小絮体悬浮物将会增多,对观察会造成一定的误导(如观察到的活性污泥结构松散、细小、不密实、颜色偏淡等)。

(2)通常采集活性污泥样本到载玻片上所用的工具是胶头滴管(建议采用细口长滴管)。首先将被采集的混合液进行充分搅拌,使活性污泥悬浮于混合液中,同时胶头滴管伸入到混合液中的深度也要控制好,一般到混合液的中部为宜。采集后,再将活性污泥混合液移动到载玻片前,将胶头滴管内的混合液先挤掉几滴,然后将一滴活性污泥混合液置于载玻片上。

载玻片上所取的一滴混合液,在实际使用过程中是过量的,在盖上盖玻片时会有部分溢出,否则,盖玻片容易在载玻片上移动,同时被采集的这一滴获悉功能的污泥混合液也会在高差、温度等作用下发生内部流动或移动。为此擦拭掉这多余部分的活性污泥混合液是有必要的,通常可以按照1/4的活性污泥混合液比例来确定被擦拭掉的这一滴活性污泥混合液,也就是说在被擦拭掉后的待检测样品中,其实际采样量为3/4滴活性污泥混合液。

4、进行活性污泥镜检需要注意的问题

(1)避免高温镜检

因为高温情况下载玻片上的水样本身数量较少,样品水体会出现膨胀,富含的细小气泡会析出影响观测效果。

(2)避免阳光直射

这样可以有效防止被检样品中的气泡析出,发生膨胀,更可避免存在的气泡因为阳光直射发生反光、折射等现象而影响观测效果。同时也可以防止对眼睛的伤害。

(3)避免振动

确保观测的稳定性和本身的安全性,显微镜放置的场所需要保证水平、稳定和安全。

(4)避免光线不足

显微镜没有自带补充光源的情况下,如果环境照度低于300Lx,观察的时候显微镜就比较暗,为此需要显微镜自带的补充光源来满足对观测光照度的需求。

(5)避免光线异常

如果周围的光线是彩色光线,那么在显微镜内观察到的视野色彩通常也是彩色的,这对观察活性污泥性状有干扰作用。

原标题:活性污泥镜检分析要点