生物滞留池和植草沟设计指南 / 城市道路海绵方案设计指引

生物滞留池和植草沟设计指南

生物滞留池设计指南

0 前言

生物滞留池不但能滞蓄雨水径流,还能通过植物、土壤和微生物的物理、化学和生物的三重协同作用来实现水质净化,是海绵城市建设的重要技术手段。

在气候温和、雨量充沛、地形较平坦的城市,生物滞留池可以发挥重要作用。

1 目标功能

生物滞留池主要有以下功能:

1. 削减面源污染,改善水环境质量;

2. 调蓄雨水径流,削减径流总量和延缓径流峰值;

3. 增加渗透面积,缓解热岛效应;

4. 提供动植物栖息地,丰富生物多样性;

5. 美化景观。

2 适用条件

在下列几种情况下,可优先采用生物滞留池技术:

1.新建道路两侧绿地可采用生物滞留池(带),净化地表雨水径流,滞蓄雨水,削减径流峰值;现状道路存在积水问题或污染较重的,对原有绿化带改造,可采用生物滞留池形式,控制径流污染。

2.在现有的广场、公园、停车场内,布置生物滞留池,削减面源污染,滞蓄雨水,并缓解热岛效应。

3.公共建筑、居民小区等如果需要雨水再生利用,可使用生物滞留池作为前处理设施。

3 设计计算 3.1设计步骤

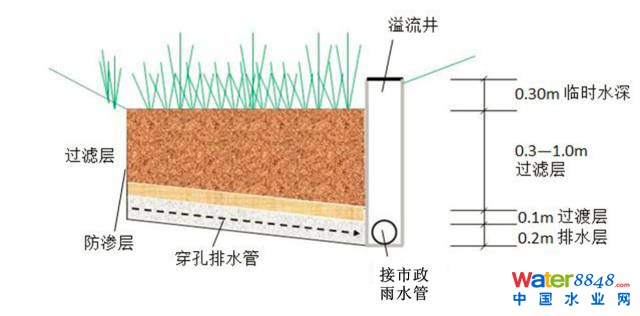

生物滞留池组成部分包括预处理区、进水系统、过滤层、过渡层、排水层、排水系统以及植被等。预处理区以沉淀作用为主,主要去除悬浮大颗粒;进水系统降低水流速度并均匀布水;过滤层吸附、截留污染物,净化雨水;过渡层采用较大粒径的填料,防止过滤层填料进入穿孔排水管;排水层则传导过滤后的水到排水管中;排水系统包括穿孔排水管、冲洗管、溢流管,排出渗滤雨水,冲洗生物滞留池。

图1 生物滞留池剖面示意图

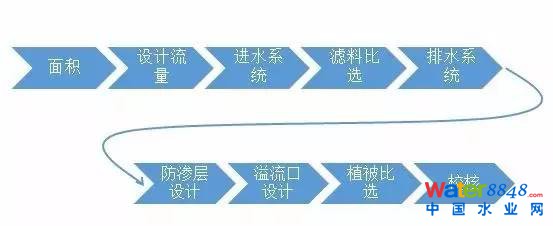

生物滞留池设计步骤如下图2所示。

图2 生物滞留池设计步骤图

3.2面积计算

生物滞留池面积应根据城市雨洪管理目标和场地限制共同确定,采用集水区面积百分比法进行计算。

生物滞留池面积百分比由目标污染物种类(TP、TN、有机物等)及其预期去除效率确定。

a=Rx×A (3-1)

a—生物滞留池面积,m2;

Rx—面积百分比;

A—集水区面积, m2;

当生物滞留池总面积占整个汇水区面积0.5%时,各污染物去除率出现明显的边际效应。

3.3进水系统设计

生物滞留池进水方式多为集中进水,须设计防冲刷保护措施。采用石块可降低流速并分散水流,应在集中进水口布置石块,石块大小和位置可按下图3-3所示。

3.3.1设计流量

进水流量可按下式计算:

Q=α·q·A×10-3 (3-2)

Q——设计流量(m3/s)

α——综合径流系数

q——暴雨强度(mm/hr)

A——集水区面积(ha)

暴雨强度公式如下:

(昆山)(3-3)

q—暴雨强度,L/(s·hm2),下同;

P—降雨重现期,a,应取2~10a进行设计,50~100a进行校核;

t—降雨历时,min,包括地面集水时间t1(10min)和雨水流行时间t2,t2根据实际情况通过计算确定。

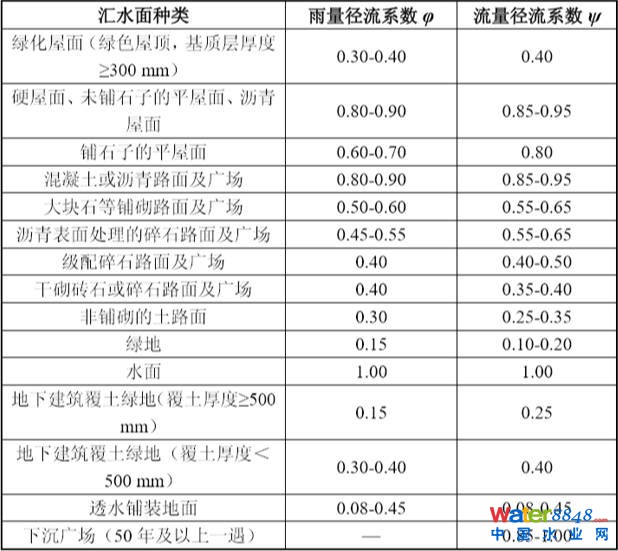

表2 径流系数

3.3.2路缘石开口

道路旁生物滞留池进水口设计时需额外考虑一下两点:

(1)进水口最大宽度应符合相关规范;

(2)进水口须使设计水量顺利流入生物滞留池内。

下式可计算路缘石开口宽度:

Q=Cw·L·h2/3 (3-4)

Cw——是堰流系数(1.7)

L——开口宽度(m)

h——水流深度(m)

3.4预处理区设计

集水区内径流如果没有经过植草沟等前处理设施,将携带粒径较大的悬浮颗粒,须在生物滞留池前设置预处理区去除粗颗粒,避免植物窒息、填料功能受损。预处理区应能去除粒径大于1mm的颗粒,并能暂时存储这些颗粒。预处理区尺寸按下式计算:

VS=AC·R·LO·FC (3-5)

VS——预处理区体积(m3)

AC——集水区面积(m2)

R——截留效率(设定为80%)

LO——沉淀负荷率(1.6m3/ha/年)

FC——清理频率(年)

预处理池面积由下式计算:

As=VS/DS (3-6)

DS——预处理区深度(最大不超过300mm)

截留效率可通过下式校核:

R=1-{1+(1/n)·[vs/(Q/1)]}-n (3-7)

vs——截留沉速(100mm/s)

Q/A——流量除以预处理区面积

n——湍流系数(0.5)

3.5过滤层设计

过滤层不可或缺,主要作用包括去除污染物和为植物提供营养等。植物能够加强过滤,使过滤层不板结,还能够去除部分污染物。过滤层应有足够的深度使植物正常生长,深度一般为600—1000mm,在深度控制区,最小深度可取300mm。如果植物中含有深根植物,则过滤层深度应大于800mm,以免生物滞留池被植物根破坏。

滤料表面必须水平,确保水流可完全侵入过滤层,防止冲刷破坏滤料。表面的临时塘水深最大为0.3m,降低水流速度,提高生物滞留池蓄水能力。

过滤层填料渗透系数须在50—200mm/h范围内,若不满足要求,可通过现场实验或实验室试验矫正,渗透系数过低则添加适量无角砂,渗透系数过高可添加部分软黏土。

含盐量高和有机碳含量低(<5%)的填料不能满足植物正常生长,所以不能用于生物滞留池。所用填料须结构稳定,避免填料结构破坏使渗透系数降低影响正常功能。过滤层应有合理的级配,控制粉土和黏土的比例<12%,降低结构破坏的风险。

过滤层填料有机质含量不要超过10%,含盐量应低于0.63dS/m,即441mg/l。过滤层填料PH应在6—7之间,且填料不能受到病虫害(如火蚁)。

3.6过渡层设计

排水层与过滤层的填料粒径差距不能超过一个数量级,以免滤料进入排水层,被冲进穿孔排水管堵塞排水系统。若排水层采用卵石,则与过滤层粒径至少差了两个数量级,需设置过渡层。过渡层厚度宜为100mm,且过渡层填料应为砂或粗砂。

3.7排水系统设计

3.7.1排水层

排水层将过滤层渗滤下来的水通过穿孔排水管传导出生物滞留池,是生物滞留池不可或缺的部分。排水层厚度最低是200mm,填料粒径主要由穿孔管孔径决定,多采用2-5mm的砾石。排水层内部不能有火蚁等破坏性动物。

3.7.2穿孔排水管

穿孔排水管能有效提高生物滞留池排水能力,面积在100m2以下的小型生物滞留池穿孔排水管间距最大为1.5m,面积在100m2以上的大中型生物滞留池穿孔排水管间距可取2.5m至3m内。此外,穿孔排水管最小水力坡度为0.5%,保证水能够顺利排走。因排水层高度限制,穿孔管直径最大为100mm。管材可选择PVC管或柔性穿孔管,在确定管材时需注意如下几个方面:穿孔管上小孔应较小防止填料自由进入穿孔管;,若生物滞留池较浅或过滤层含水量过少,应尽量避免植物根系进入管道内汲水。

穿孔排水管应确保能够转输最大过滤流量,穿孔管有足够的排水保水能力,保证滤料不进入穿孔排水管。最大过滤流量可由下式计算:

Qmax=Ksat·L·Wbase·(hmax+d)/d (3-8)

Qmax——最大过滤流量(m3/s)

Ksat——渗透系数(m/s)

Wbase——底宽(m)

hmax——生物池表面临时塘池深(m)

d——过滤层深度(m)

穿孔排水管过流能力应大于最大过滤流量,使生物滞留池能应对更极端情况。检验穿孔排水管过流能力可按下式计算:

Q perf=B·Cd·A·(2·g·h) 1/2 (3-9)

Q perf——穿孔排水管流量(m3/s)

B——堵塞系数(取0.5)

Cd——孔口出流系数(0.6)

A——孔口总面积(m2)

g——重力加速度(9.80m/s2)

h——管道上方最大水深(m)

若Q perf小于Qmax,则需安装更多穿孔排水管。穿孔排水管根据制造商规格确定孔口面积进行校核。

3.7.3冲洗管

排水管应有一节垂直布置并露出生物滞留池表面,作为冲洗管,便于维修管养。冲洗管无须穿孔,且应包裹密闭,防止水流和异物进入。

3.7.4防渗层

综合考虑自然土壤的渗透系数、地下水位、化学组成和与相邻建筑物距离,以确定生物滞留池是否需要设置防渗层。若生物滞留池填料渗透系数和周围原土相比大过一个数量级,则不需要设置防渗层。

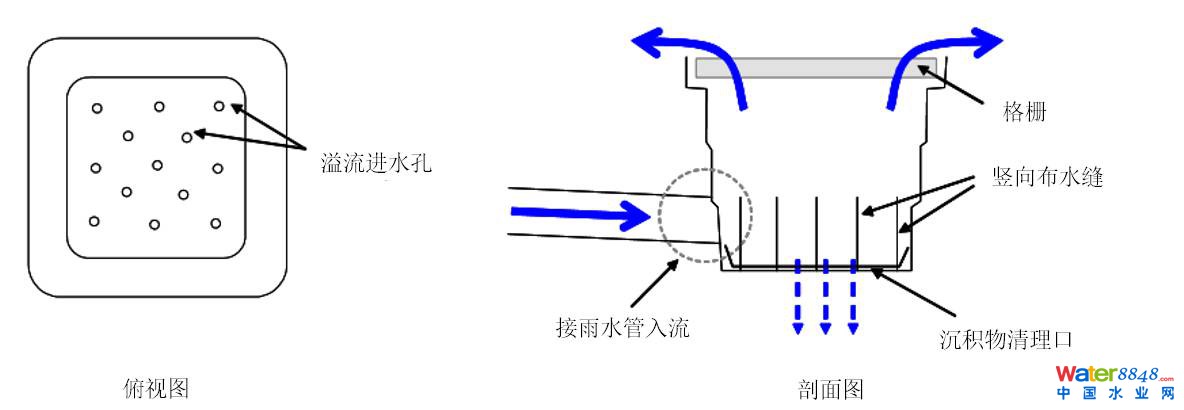

3.7.5溢流井

溢流井是生物滞留池重要组成部分,将雨洪通过溢流井转输到市政排水系统,确保生物滞留池正常运行。溢流口宜布置在进水区附近,以防止高速水流进入池体。如果不能将溢流口布置在进水须控制区,则需2—10年一遇降雨产生的径流速度低于0.5m/s,50—100年一遇降雨最大不超过1.5m/s,以防止对植物和滤料的冲刷;在道路街区布置生物滞留池溢流井,应防止溢流井堵塞,不违反相关规定。

利用宽顶堰公式和孔口出流公式分别确定溢流井的堰长和宽度。

宽顶堰公式:

Q weir=B·Cw·L·h3/2 (3-10)

Q weir——溢流井流量(m3/s)

B——堵塞系数(0.5)

C w——堰流系数(1.7)

L——堰长(m)

h——水深(m)

孔口出流公式:

Q orifice=B·Cd·A·(2·g·h)1/2 (3-11)

Q orifice——淹没时流量(m3/s)

Cd——排水系数(0.6)

A——孔口区域面积(m2)

利用宽顶堰公式得出宽顶堰堰长,进而查表得出应设置溢流井尺寸;利用孔口出流公式得出孔口面积,得出另一个溢流井尺寸。对比二者取大值,即为溢流井大小。

3.8植被配置

植被要求覆盖整个生物滞留池表面,表面覆盖植物是生物滞留池的必要组成部分。植物越密集,植物高度越适宜,污染去除效果越好。当雨水被暂时储存,雨水和植物之间的联系加强悬浮颗粒的沉淀和相关污染物的吸收。

植物根系在填料层中不断生长,防止填料堵塞。植物为生物膜的生长提供基础条件,帮助生物滞留池去除污染物,尤其是氮和磷的去除。值得提出的是,草皮不适合种植在生物滞留池内,因为草皮的根系不够发达,不能快速生长以有效防止填料层堵塞。

选取的植被既要能保证处理效果,也应具有良好景观效益。一般生物滞留池植物分为三类:地表植物、灌木和乔木。

3.8.1地表植物

地表植物主要处理污染物以及防止侵蚀,配置地表植物时应注意如下5点:

(1)地表植物须覆盖生物滞留池整个表面;

(2)在具有延伸高度的生物滞留池内设计高叶密度的植物,有利于有效的水处理;

(3)植物布置均匀密集布置使水流均匀、防止冲刷并在过滤介质内产生均匀的根区;

(4)尽量选用本地植物,并且避免使用有生物入侵风险的植物;

(5)所选植物应能忍耐较长时间干旱和短期淹没。

3.8.2乔灌木

乔灌木不是生物滞留池所必须,但其能提供舒适、有特色的栖息地,使得整个街区或公园功能完备。配置乔灌木时应注意如下4点:

(1)树木宜选用本地树种,树冠相对稀少,使地表植物获得阳光和水分;

(2)设计时要考虑树木的耐旱耐湿能力;

(3)不能选用落叶植物;

(4)且树木根系宜浅,避免根系疯长破坏管道。

3.9设计校核

完成前述设计步骤后,应进行生物滞留池设计校核,保证植被不被暴雨冲刷,确保生物滞留池正常运行。

(1)对于较小的降雨(2—10年一遇),水流流速应低于0.5m/s;

(2)对于较大的降雨(50—100年一遇),水流流速应低于2m/s。

若生物滞留池设计时没有区分不同降雨强度,水流速度应低于0.5m/s。

此外,需要重新校核污染物去除效率是否符合规范,可通过软件模拟或查阅手册。

4 施工图要求 4.1生物滞留池施工设计说明编制要点

①生物滞留池方案的设计计算书,主要包括按照水文和水质目标计算滞留池的面积、调蓄容积、进水口、穿孔排水管、溢流井设计计算等。

②生物滞留池不同深度填料的材质、级配要求。

③生物滞留池不透水层所选材料的规格、材质、强度等技术参数。

④生物滞留池排水盲管、冲洗管规格、材质、强度等技术参数。

⑤生物滞留池种植植物的配置要求。

⑥生物滞留池施工工艺要求,主要包括管道安装、填料填充和压实、进水口和溢流口的布置、植物栽培等。

⑦生物滞留池维护管理要求,主要包括冲洗周期和冲洗方法、植物管养和枯枝清理、进出水口清理等。

4.2生物滞留池施工图图纸要求

4.2.1生物滞留池断面布置图

①生物滞留池在汇水区横断面上的位置。

②生物滞留池的出水与市政雨水管渠或周边水系的关系。

③生物滞留池的进水口和溢流井(口)标高。

4.2.2生物滞留池平面布置图(可在管线综合图上标注)

①生物滞留池的平面位置

②生物滞留池溢流井(口)的位置

③排水盲管的布置、管道连接走向等

④冲洗管口的的位置

4.2.3生物滞留池横断面图

①生物滞留池的入水口和底部标高。

②生物滞留池的上下口宽度和边坡坡度。

③填料区介质层类型及厚度。

④填料区雨水调蓄高度和溢流口标高。

⑤排水盲管的管径。

⑥溢流井(口)中心位置。

4.2.4生物滞留池排水盲管大样图

①排水盲管连接俯视图、盲管间距和开孔大小及数量。

②冲洗管位置、管径、连接方式。

4.2.5生物滞留池进水区大样图

①进水口的俯视图。

②横剖面图和纵剖面图。

③消能系统布置图

④必要时,预沉池大样图

4.2.6溢流井大样图

①溢流井(口)的俯视图和剖面图

②溢流井(口)的管道连接图

植草沟设计指南

0.前言

植草沟是通过模拟自然绿地而人为设计和建造的具有可控性和工程化特点的海绵设施。植草沟利用沟渠和植物的协同作用来实现雨水的收集、转输以及净化,是实现径流总量控制、污染物总量削减、洪峰延缓、地下水补充的重要技术手段。

在气候温和、雨量充沛、河网密布、城市化进程较快的地区,植草沟可以发挥重要作用。

1.目标功能

植草沟主要有以下功能:

(1) 转输雨水径流;

(2) 雨水径流滞蓄;

(3) 径流污染物削减

(4)补充地下水。

根据其功能可将植草沟分为转输型植草沟和渗透型植草沟,转输型植草沟主要是起到收集、转输雨水径流的作用,渗透型植草沟主要起渗透、滞蓄、净化雨水径流的作用。在海绵城市建设中应优先应用植草沟转输雨水径流。

2.适用条件

下列几种情况下宜采用植草沟技术:

(1)比较窄的城市道路两侧的机非分隔带;

(2)建筑落水管断接口与生物滞留池、湿地或高位花坛等海绵设施之间的雨水径流转输;

(3)小型地块的雨水径流收集和转输。

3.设计计算 3.1规模计算

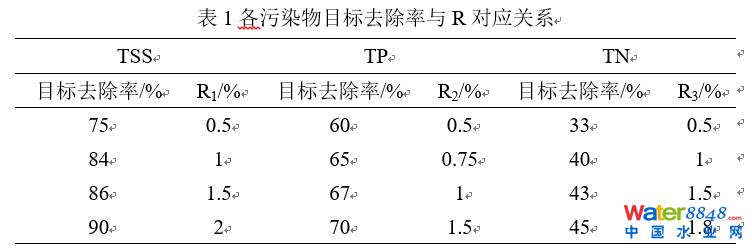

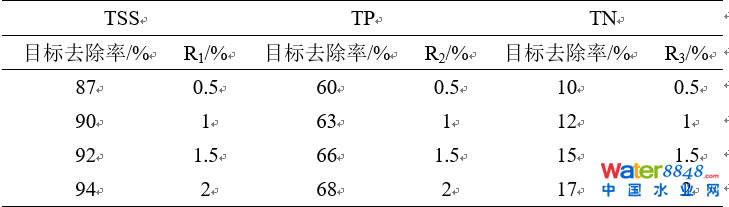

在给定设计进出水水质的基础上,根据各污染物目标去除率,按表3-1可查得植草沟与集水区面积比R。

表3-1各污染物目标去除率与R对应关系

植草沟面积可由式3-1计算:

a=Rx×A (3-1)

式中a—植草沟面积,m2;

Rx—控制性目标污染物去除率所对应的R值,%;

A—集水区面积,m2,下同。

3.2流量确定

根据城市暴雨强度公式(式3-2),在给定重现期下计算设计流量。

3.2.1暴雨强度计算

式中q—暴雨强度,L/(s·hm2),下同;

P—降雨重现期,a,应取2~10a进行设计,50~100a进行校核;

t—降雨历时,min,包括地面集水时间t1(10min)和雨水流行时间t2,t2根据实际情况通过计算确定。

3.2.2综合径流系数

集水区综合雨量径流系数的计算按各地块渗透性质进行面积加权,具体参照表3-2。

表3-2 不同下垫面的径流系数

注:以上数据参照《室外排水设计规范》(GB50014)和《雨水控制与利用工程设计规范》(DB11/685)。

3.2.3设计流量计算

设计流量及校核流量按式3-3计算,将各自重现期下暴雨强度分别带入即可。

Q=α·q·A×10-7 (3-3)

式中Q—设计流量,m3/s;

α—综合径流系数;

q—暴雨强度,L/(s·hm2);

A—集水区总面积,m2。

3.3纵坡和边坡设计

3.3.1纵坡坡度

植草沟纵坡坡度不应大于4 %,纵坡较大时宜设置为阶梯型植草沟或在中途设置消能台坎。

3.3.2边坡系数

植草沟宽度的确定应遵循如下原则:保证处理效果、实现转输目标、满足景观要求、便于维护管理、保障公众安全。受场地因素限制,植草沟的宽度一般根据城市建设预留地的范围来确定。边坡系数取值宜处于0.1~0.25之间。

道路两侧的植草沟边坡系数通常会受十字路口影响。在不经过交叉路口时,边坡系数的取值主要考虑维护管理和公众安全。在交叉路口处,若路面高度高于植草沟边缘高度,边坡系数通常应在1/6~1/4之间取值,此时应在路面以下预留排水管道。若路面与植草沟边缘在同一高程,边坡系数应取1/9。植草沟高程的选择应由城市规划和景观设计者共同决定,在设计过程中也应参考当地公路配套设施设计规范和标准图集。

3.4断面尺寸计算

在确定长、宽、边坡和纵坡系数的基础上,过水断面取水力最优断面,利用曼宁公式并结合具体断面形式求得植草沟断面尺寸。

式中Q—设计流量,m3/s;

A1—过水断面面积,m2;

R—水力半径,m;

S—渠底坡度;

n—曼宁系数,一般取0.02~0.1。

3.5进水系统设计

3.5.1地表漫流进水系统

地表漫流进水指的是雨水通过路缘与植草沟的高程差自然流入或通过路缘石开口流入植草沟的方式(如图3-1),一般需考虑在进水口设置消能设施,减少对植草沟的冲刷作用。这种进水系统的优点是雨水能最大程度的与植物接触,起到良好缓冲作用,具有出色的预处理效果,相应地其转输能力相对较弱。

路缘石开口宽度的计算采用宽顶堰公式:

Q=Cw·L·h3/2 (3-5)

式中Q—单个开口设计流量,m3/s;

Cw—流量系数,取1.66;

L—堰宽,即路缘石开口宽度,m;

h—堰上水深,即开口处径流深度,m。

图3-1 路缘石的布置形式

3.5.2单点溢流进水系统

单点溢流进水指雨水通过雨水口收集并经过溢流口进入植草沟的方式(如图3-2)。这种进水系统也要注意尽量减小冲刷效应,可以通过设置消能石或增加植物密度来实现。

图3-2 溢流进水系统

当采用单点溢流进水时需计算溢流口(进水口)尺寸,其尺寸在设计时需分别按照自由出流和淹没出流计算,然后取二者中较大的值作为结果。自由出流按照宽顶堰流量公式(3-6)计算,淹没出流按照孔口出流公式(3-7)计算。由于格栅的阻滞作用,导致进水口过流能力有所降低,在计算中引入阻滞因子B,一般取0.5。

Q堰=B·Cw·L·h3/2 (3-6)

式中Q堰—设计流量,m3/s;

B—阻滞因子,取0.5;

Cw—流量系数,取1.66;

L—堰宽(溢流口呈矩形时即为其周长),m;

h—堰上水深,设计时取植草沟最大水深(即竖向深度),m。

Q孔=B·Cd·A(2·g·h)1/2 ( 3-7)

式中Q孔—设计流量,m3/s;

B—阻滞因子,取0.5;

Cd—流量系数,取0.6;

A— 孔口面积,m2;

g—重力加速度,取9.80 m/s2;

h—水面与孔口中心的高度差,m。

3.6设计校核

3.6.1流速校核

植草沟水流流速应满足:短重现期(2~10年)降雨事件发生时,流速不应超过0.5 m/s;大重现期(50~100年)降雨事件发生时,流速不应超过1.0 m/s,最大不得超过2.0 m/s。

3.6.2安全校核

考虑到植草沟的开放性所造成的安全隐患,需要对其进行安全校核,植草沟的安全性一般通过其深度与流速之积来评估。在道路两侧人行道旁的植草沟应满足:

(1)在大重现期降雨事件发生时,沟内水流深度与流速之积小于0.4 m2/s;

(2)边缘与路面等高的植草沟在交叉路口处水深不超过0.3 m。

3.6.3处理能力校核

在植草沟断面尺寸及纵坡等参数确定的情况下,比较按照断面尺寸和长度求得的植草沟面积a1与2.1中求得的a。若a1<a,则处理能力满足需求;反之则需根据实际做出调整。

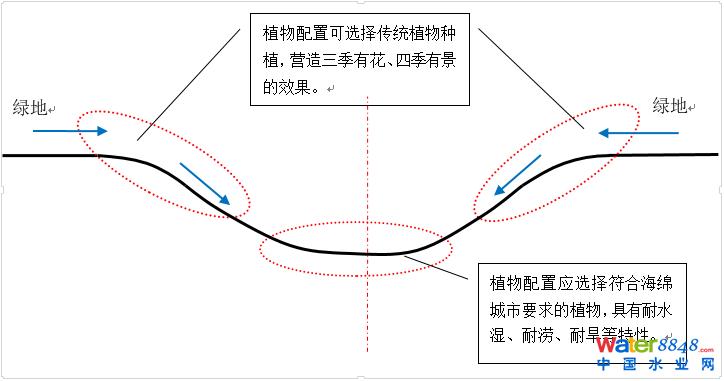

3.7植物配置

转输型植草沟主要是起到收集、转输雨水径流的作用,植物配置应优先考虑设施的功能性,转输型植草沟应选择满铺草坪,最大限度的实现雨水径流的转输。

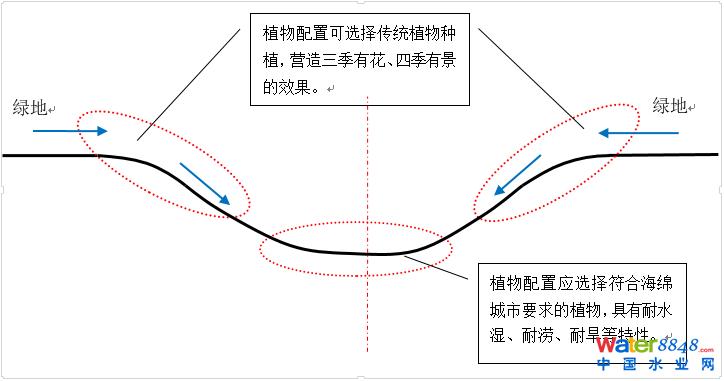

渗透型植草沟有渗透、滞蓄、净化雨水径流的作用,植物配置应遵循以下原则:

(1)应兼顾设施功能和景观效果相结合,营造三季有花、四季有景的效果;

(2)选择乡土树种为主的植物,提高植物成活率;

(3)选择具有耐水湿、耐涝、耐旱等生长习性的植物;

(4)选择吸收能力强,对径流污染物有一定的净化效果的植物,特别是氮、磷的去除。

(5)选择有观赏性,满足景观效果的植物。

图3-4 渗透型植草沟示意图

渗透型植草沟的植物配置建议:

(1)路旁绿地:植物配置以垂丝海棠、樱花、碧桃、紫荆、紫薇、木槿、花石榴、金桂、腊梅、山茶等小乔木为主干树种,搭配红叶石楠、毛鹃、小叶栀子、金森女贞、南天竹、红花继木、迎春、大花萱草、红花美女樱、红帽月季、大花金鸡菊、花叶玉簪、茶梅、常下石竹、红花酢酱草、金边麦冬、花叶络石等灌木、地被,常绿、落叶、观叶、观花、观果不同植物的搭配,凸显植物的季相变化、层次分明,增加观赏性。

(2)耐水湿植物:水生美人蕉、黄花美人蕉、西伯利亚鸢尾、黄菖蒲、千屈菜、旱伞草、花叶芦竹、金叶石菖蒲等。

(3)观赏草类:矮蒲苇、花叶芒、细叶针茅、紫叶狼尾草、狼尾草、日本血草、金叶苔草等。

4.施工图要求 4.1植草沟施工设计说明编制要点

①植草沟方案的设计计算书,主要包括按照水文和水质目标计算植草沟的面积、断面尺寸、边坡和纵坡、进出水口设计计算等。

④植草沟溢流口(管)材质、强度,格栅规格、材质等。

⑤植草沟种植植物的配置要求。

⑥植草沟施工工艺要求,主要包括管道连接、土壤压实、进水口和溢流口的布置、植物栽植等。

⑦植草沟维护管理要求,主要包括植物管养和枯枝清理、进出水口清理等。

4.2植草沟施工图图纸要求

4.2.1植草沟平面布置图

①植草沟雨水管网和其他海绵设施位置关系。

②植草沟长度。

③进水口与溢流口数量、间距。

4.2.2植草沟横断面布置图

①植草沟与道路位置关系。

②道路坡度、宽度。

③植草沟横断面尺寸。

④雨水管位置、管径。

4.2.3植草沟纵断面布置图

①植草沟纵坡坡度。

②植草沟底部标高。

4.2.4进水系统大样图

①若采用表面漫流进水系统,需给出路缘石开口横、纵剖面图,注明开口尺寸和高程布置。

②若采用单点溢流进水系统,需给出溢流设施横、纵剖面图,俯视图。

4.2.5植草沟末端与其他设施连接处大样图

①俯视图,各构筑物和管道材质、尺寸。

②横剖面图,标明关键位置高程,地面高程。

③必要时,纵剖面图辅助说明。

来源:未来的海绵城市

来源:

微信号:CNWW1985

投稿咨询:022-27835707

广告咨询:022-27835639

发行咨询:022-27835231

投稿邮箱:cnwater@vip.163.com

城市道路海绵方案设计指引

0前言

本设计指引用于指导新建和既有城市道路的海绵方案设计,主要内容包括前期准备、指标确定、方案设计、绩效分析、监测方案、工程投资估算、成果要求,共七章。

1前期准备

1.1资料搜集

(1)项目概况。包括项目区域位置、道路长度、宽度、等级、车流量等。

(2)基础资料收集。包括道路平面图、道路横断面图、道路纵断面图及其它项目相关的资料。

(3)现状基础条件及分析。收集道路项目所在区域的土地利用、水文气象、地形地貌、土壤类型、水系及水质、地下水位、排水设施等现状资料,分析海绵道路建设的基底条件及可行性。

(4)相关规划。包括城市总体规划、城市控制性详细规划、海绵城市专项规划、防洪排涝规划、水污染防治规划、道路交通规划等。

1.2现场踏勘

(1)实地考察道路建设现状,明确用地范围、周围地形地貌、现状排水设施等。

(2)明确可建设海绵设施的空间位置。

(3)了解道路及其周边水系情况。

(4)采集路面径流,分析SS、CODCr、NH3-N、TN、TP等特征污染物浓度。

2指标确定

依据海绵城市专项规划等,结合现场踏勘情况,分析现状资料、径流特征等,确定道路项目海绵方案的指标,主要包括径流污染削减率、年径流总量控制率等。

3方案设计

3.1总体方案设计

统筹协调规划、给排水 、园林、道路、水文等专业,依据因地制宜、经济有效、方便易行、便于维护的原则,落实海绵道路的建设指标。

总体方案应以道路安全为重,兼顾设施的功能和景观要求,应满足《城市道路工程设计规范》(CJJ37)中的相关要求。

总体方案设计是海绵方案设计的基础,包括划分汇水分区和确定海绵策略。

3.1.1汇水分区划分

城市道路横断面、下垫面情况基本一致,根据道路的竖向,尤其是相对高点和低点、道路横坡划定道路汇水分区,确定汇水区域径流流向,分区域进行径流控制。

3.1.2海绵策略确定

道路海绵方案策略是指海绵设施的布置方式,有集中式和分散式两种。

①当道路纵坡≥2%且道路相对低点的绿化带或退让绿地有足够可利用空间时,应利用绿化带或退让绿地布置集中式海绵设施。

②当道路纵坡<2 %时,宜采用分散式海绵设施,沿道路纵坡布置,利用道路绿化带和两边退让绿地设置各类海绵设施。

3.2海绵设施设计

城市道路海绵方案设计除集中式海绵设施和分散式海绵设施设计外,还应包括人行道及车行道的透水铺装设计、路边停车场设计和其它特殊类型海绵方案设计。

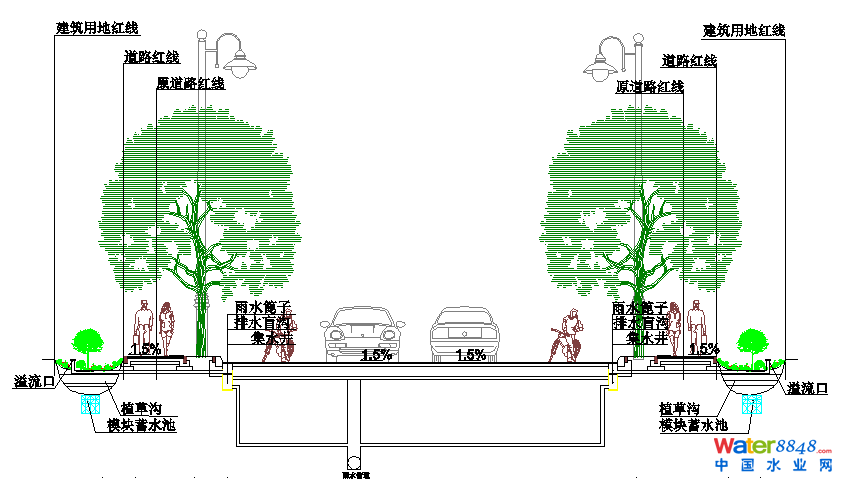

3.2.1集中式海绵设施设计

集中式海绵设施设计内容包括雨水导流方式设计和集中式海绵设施详细设计。

(1)雨水导流方式设计

根据道路实际情况,宜在道路绿化带或两边退让绿地内设置转输型植草沟,汇流、转输车行道及人行道雨水径流。

①可使用比表面积法确定植草沟面积。

②应使用曼宁公式设计计算植草沟断面尺寸。

③植草沟纵坡坡度不应大于4%,道路纵坡较大时宜设置为阶梯型植草沟或在中途设置消能台坎。

④植草沟内宜种植密集的草皮,选取耐盐、耐淹、耐污的本土植物。

⑤植草沟前端宜设置碎石、沉淀池。

⑥植草沟内应设置溢流设施如盖篦雨水井。

⑦道路条件不允许设置植草沟时可采用渗管、渗渠等设施转输雨水径流。

图3-1 植草沟示例

(2)集中式海绵设施详细设计

集中式海绵设施应采用雨水储存或调蓄能力强的海绵设施如雨水湿地、湿塘、调节塘。

①应使用容积法和水量平衡法确定设施规模。

②进水口应设置消能设施如碎石、消能坎。

③海绵设施内应设置溢流设施,包括溢流竖管和溢洪道。

④应设置护栏、警示牌等安全防护与警示措施。

⑤新建道路毗邻城市内河道、湖泊时,可考虑利用海绵设施转输、滞蓄和排放雨水径流,不再设置雨水排水管渠。

图3-2 雨水湿地示例

3.2.2分散式海绵设施设计

分散式海绵设施设计内容包括海绵设施种类的选取和海绵设施详细设计,布置在道路绿化带或退让绿地内的分散式海绵设施不应与《城市道路绿化规划与设计规范》(CJJ75)中的相关要求相冲突。

(1)海绵设施选取

中分带:

①既有道路横坡内倾时,宜在道路中分带内设置海绵设施。中分带宽度≥4m,宜在中分带内设置生物滞留带、下沉式绿地、雨水花园、湿塘;中分带宽度<4m时,宜在中分带内设置植草沟,将雨水径流导流至海绵设施。

②新建道路中分带宽度<4m时,中分带不承接雨水径流;中分带宽度≥4m时,道路横坡可设计为内倾,在中分带内设置生物滞留带、下沉式绿地等。

③径流总量控制或雨水资源利用指标要求较高且地下空间允许时,可在中分带下设置雨水储存设施(如蓄水模块)。

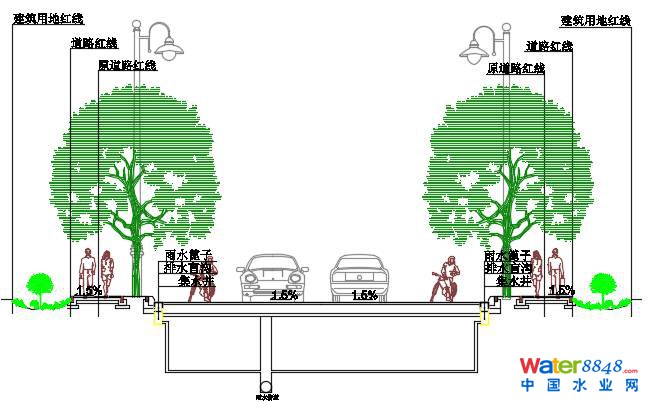

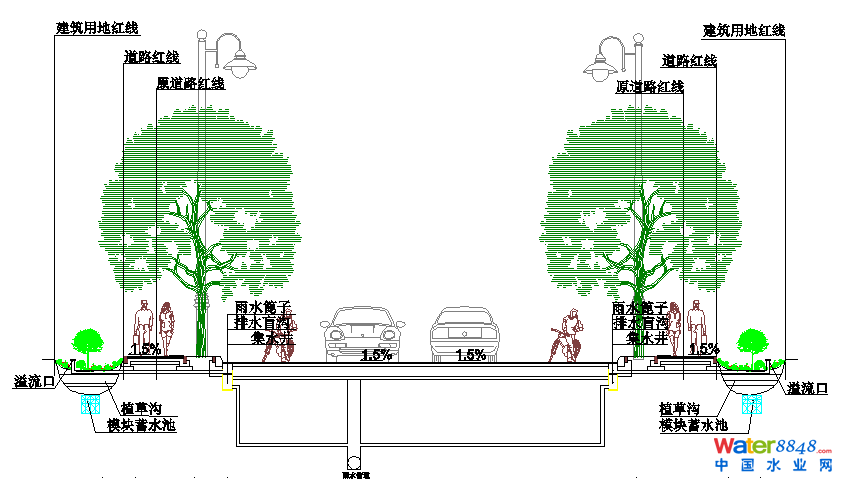

图3-3 生物滞留带示例

图3-4 蓄水模块示例

侧分带:

侧分带一般包括机动车道与非机动车道之间的分隔带、人行道与车行道之间的分隔带。

①机动车道与非机动车道之间的分隔带宽度≥1.5m时,宜将其设计或改造为生物滞留带、下沉式绿地、雨水花园;机动车道与非机动车道之间的分隔带宽度<1.5m且有退让绿地时,分隔带可不承接雨水径流而将径流导入退让绿地;机动车道与非机动车道之间的分隔带宽度<1.5m且无退让绿地时,宜将其设计或改造为植草沟,将雨水径流导流至合适的海绵设施进行处理。

②人行道与车行道之间的分隔带宽度≥1.5m时,宜将其设计或改造为生物滞留带、下沉式绿地、雨水花园;人行道与车行道之间的分隔带宽度<1.5m时,宜在分隔带内设置单个或成带的生态树池。

③径流总量控制或雨水资源利用指标要求较高且地下空间允许时,可在侧分带下设置雨水储存设施(如蓄水模块)。

图3-5 下沉式绿地示例

图3-6 单个树池示例

图3-7 成带树池示例

退让绿地:

①退让绿地宽度≥5m时,宜在退让绿地内设置成调蓄功能为主的海绵设施如湿塘、雨水湿地、调节塘等;退让绿地宽度<5m时,宜将退让绿地设计或改造为生物滞留带、下沉式绿地、雨水花园。

②径流总量控制或雨水资源利用指标要求较高且地下空间允许时,可在退让绿地下设置雨水储存设施(如蓄水模块)。

(2)分散式海绵设施详细设计

分散式海绵设施可采用生物滞留池、雨水花园、生态树池、下沉式绿地等生物滞留设施以及湿塘、雨水湿地、调节塘、蓄水模块等雨水储存、调节设施。

①可使用比表面积法确定生物滞留设施面积。

②应使用容积法和水量平衡法确定雨水储存、调节设施规模。

③海绵设施进水口应设置消能设施如碎石、消能坎。

④海绵设施前端应设置沉淀池(井)、弃流井(管)等设施,对初期雨水径流进行预处理或弃流。

⑤道路纵坡大于1%,生物滞留设施应设置挡水堰/台坎,以减缓流速并增加雨水渗透量。

⑥海绵设施设计时应设计必要的防渗措施,防止径流雨水下渗对道路路面及路基的强度和稳定性造成破坏。

⑦生物滞留设施内宜种植耐盐、耐淹、耐污的本土植物。

⑧新建道路毗邻城市内河道、湖泊时,可考虑利用海绵设施转输、滞蓄和排放雨水径流,不再设置雨水排水管渠。

(3)分散式海绵设施设计示例

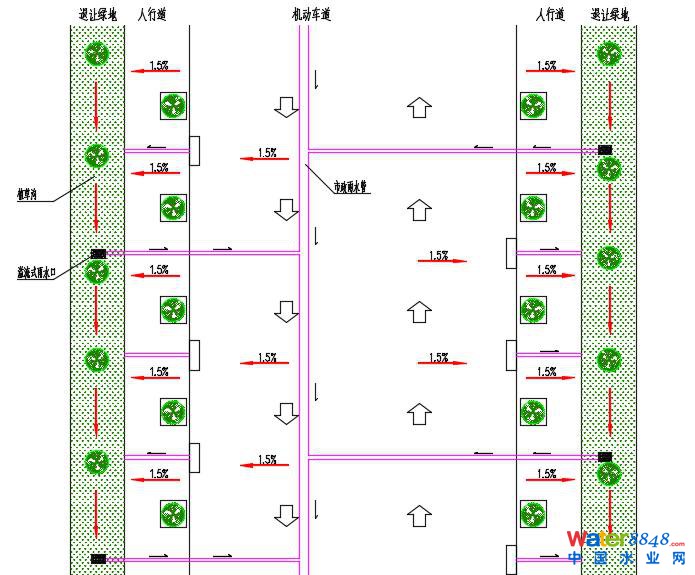

类型I

类型I横断面形式为:机非混合,人行道路面标高高于机非混合车道,无侧分带,路两侧有退让绿地,宽度约1m。道路横坡为中间向两侧倾斜,人行道坡向与道路横坡一致。

改造方案:退让绿地设置为植草沟,退让绿地下设置蓄水模块,改造后横断面见图3-8。

图3-8 海绵改造方案(类型I)

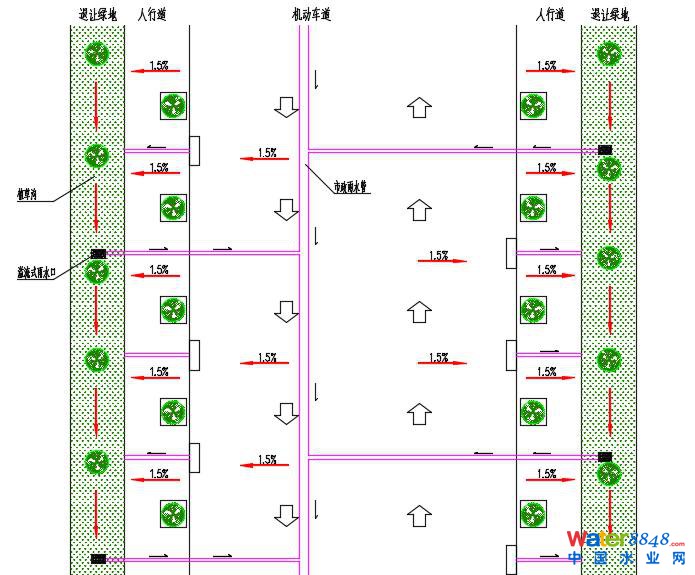

排水方式:路牙处每隔十五米设置雨水预处理导流井,机动车道径流入导流井后,通过管道排入路两侧植草沟;人行道径流直接散流至植草沟内;草沟底部可间隔设置渗水蓄水模块并每隔30米设置溢流井,与雨水检查井连接,径流收集方案见图3-9。

图3-9 径流收集方式(类型I)

类型II

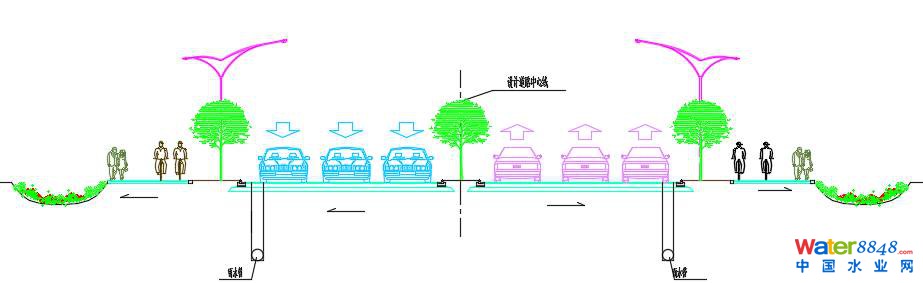

类型II断面形式为:中分带宽2m,侧分带宽2.5m,退让绿地宽5m,道路横坡坡向为外倾。

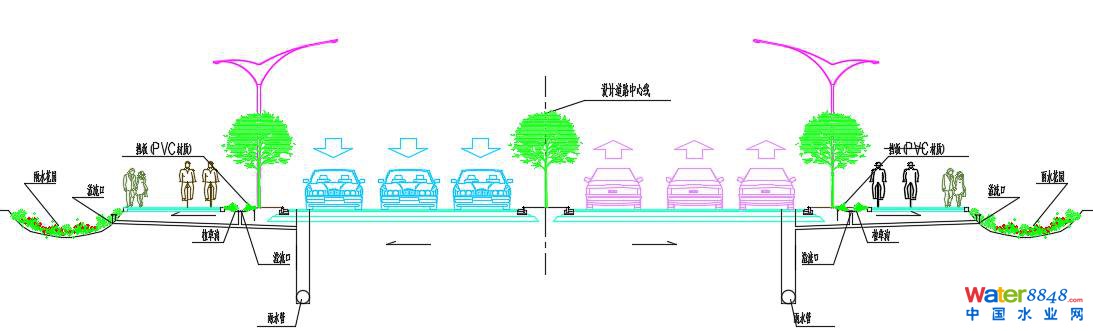

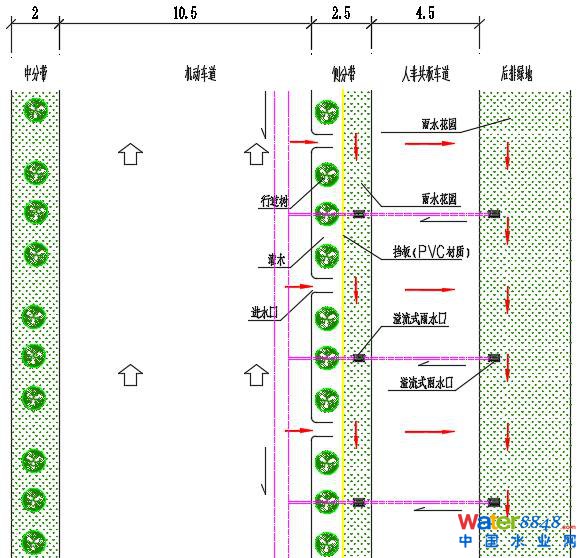

改造方案:机动车道一侧的1.25m侧分带设计为传统绿化带,人非共板车道一侧的1.25m侧分带设计为雨水花园,用PVC板分隔;退让绿地设计为下沉式绿地,改造后横断面见图3-10。

图3-10 海绵改造方案(类型II)

排水方式:机动车道径流由弧形入口汇入侧分带,并漫流至雨水花园,由溢流式雨水口排入市政雨水管;人非共板车道径流漫流至下沉绿地,溢流式雨水口排入市政雨水管,径流收集方案见图3-11。

图3-11 径流收集方案(类型II)

3.2.3 人行道及车行道的透水铺装设计

⑴人行道

人行道宜采用透水砖铺装。

①透水砖铺装应符合《透水砖路面技术规程》(CJJ/T188)的规定。

②土壤透水弱或场地地下水位较高时,应在透水砖铺装的透水基层内设置排水管或排水板。

图3-12 透水砖铺装示例

⑵车行道

车行道宜采用透水水泥混凝土或透水沥青混凝土铺装。

①透水水泥混凝土铺装应符合《透水水泥混凝土路面技术规程》(CJJ/T190)的规定;透水沥青混凝土铺装应符合《透水沥青路面技术规程》(CJJ/T135)的规定。

②非机动车道透水水泥混凝土铺装宜采用全透水结构。

③机动车道透水水泥混凝土铺装宜采用半透水结构。

④车行道透水沥青混凝土路面结构一般采用I型,道路年径流总量控制率指标高时,宜采用II型或III型。

⑤车行道透水铺装应考虑路面下排水,应在路面结构层内设置排水U型槽、渗水盲沟(管)汇集雨水,排入雨水口。

图3-13 透水沥青混凝土铺装示例

3.2.4 路边停车场设计

路边停车场应设计为生态停车场,停车位设计成透水铺装形式,周围绿地应设计或改建为具有径流处理功能的海绵设施如生物滞留池、雨水花园等。雨水径流经植草沟或线性排水沟导入海绵设施处理排放。

图3-14 生态停车场示例

3.2.5 其它特殊类型海绵方案设计

城市道路海绵方案设计也要重视下穿和高架等特殊类型的道路。

(1)道路交叉口:应按竖向设计设置雨水口,并应采取措施防止路段的雨水流入交叉口。竖向条件允许时,可将交叉口雨水口与邻近海绵设施相连。

(2)公交站台:可在公交站台旁设置雨水罐,收集、储存公交站台顶棚雨水用于浇灌公交站台旁绿化带。

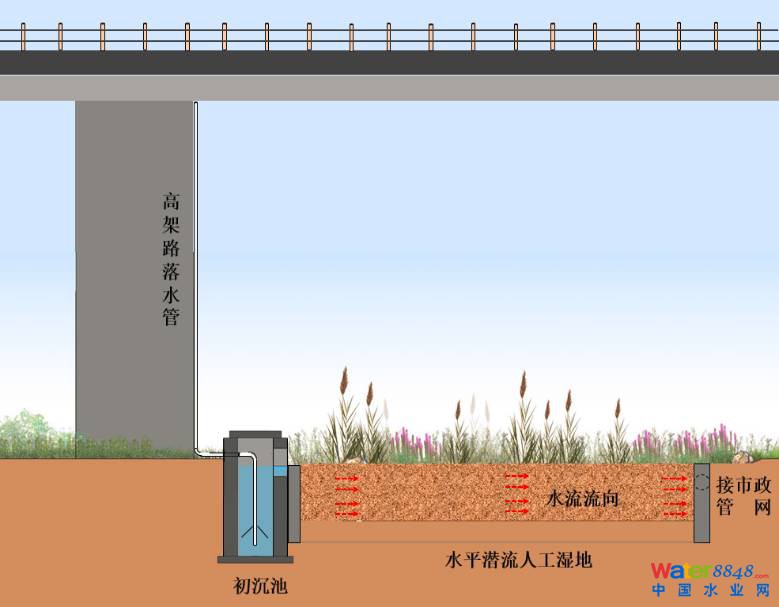

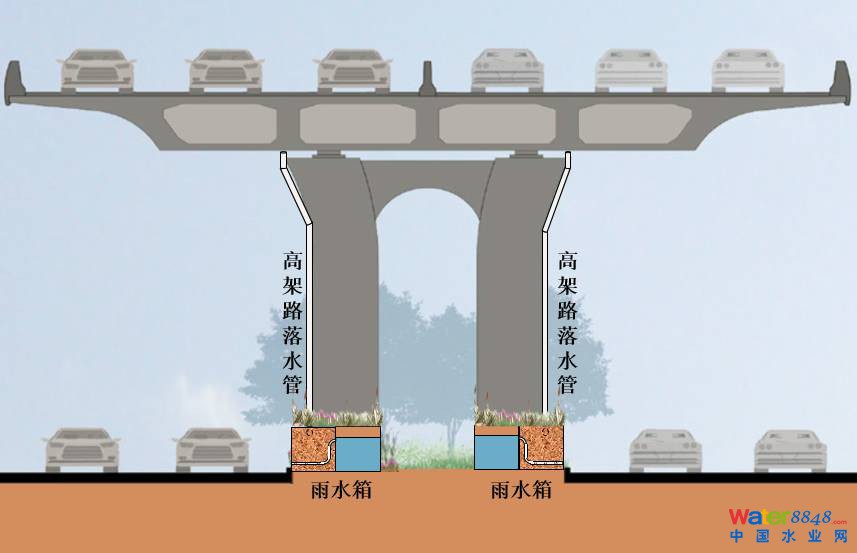

(3)高架道路:应在高架路下方设置海绵设施,宜采用生物滞留池或有径流处理功能的雨水储蓄设施等。

图3-15 高架路海绵方案示意1

图3-16 高架路海绵方案示意2

(4)下穿道路:应采取设置调蓄池、蓄水模块等综合措施达到规定的设计重现期。

4绩效分析

4.1 总体目标校核

(1)年径流总量控制率

根据《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建(试行)》(2014)中规定的容积法计算海绵方案实施后的年径流总量控制率。

(2)径流污染削减率

应查阅相关文献或从当地检测机构获得该地区不同道路的径流污染现状资料,作为径流污染源强数据。再根据所采用的不同类型海绵设施的设计负荷,所对应的污染物去除率、海绵设施的汇水面积和当地暴雨强度公式,计算出整条道路的径流污染削减率和雨水径流排放口的污染物浓度。

4.2 绩效模拟分析

(1)水文效应模拟分析

用SWMM、MUSIC、XPdrainage等模型,以道路海绵方案为基础,建模分析方案实施前后水文效应,应给出正常雨型和极端降雨事件下分析结果,包括径流洪峰削减量和径流洪峰延缓时间。

(2)水质效应模拟分析

用SWMM、MUSIC、XPdrainage等模型,以道路海绵方案为基础,以径流特征分析得到的污染源强数据、不同类型海绵设施的去除率、各海绵设施对应的汇水面积作为输入参数,分析方案实施前后水质效应,应分析SS、CODcr、NH3-N、TN、TP等特征污染物去除效果和雨水排放口的水质。

5监测方案

海绵设施投入使用半年后,可进行绩效监测。

道路海绵设施的水质绩效监测宜采用人工取样方法,必要时可采用自动在线监测。

应在降雨事件发生并径流形成后,于不同类型海绵设施的径流入口和出口取样。还应在道路对外雨水排口(接口)取样。

常规水质检测指标应包括SS、CODcr、NH3-N、TN、TP等。

应采用模拟降雨方式或采用自动在线监测方式进行水文效应的监测。

6工程投资估算

工程投资估算通过对工程量的估算,参考分部分项工程的综合单价,计算工程总体投资。

7成果要求

7.1设计说明书

设计说明书应包括项目概况分析、目标指标确定、总体方案设计、海绵设施设计、总体目标校核、绩效模拟分析、监测方案、工程投资估算等章节。

7.2附图

(1)与市政雨水管网或周边水系位置关系图

(2)海绵设施平面布置图

(3)海绵设施横断面布置图

(4)海绵设施竖向设计图

(5)海绵设施正常运行径流排放组织图

(6)海绵设施溢流运行径流排放组织图

(7)海绵设施无法运行径流排放组织图

7.3附表

(1)各海绵设施技术指标统计表

(2)海绵设施调蓄容积表

(3)水文效益分析表

(4)水质效益分析表

(5)海绵方案工程投资估算表

转载:未来的海绵城市

来源:

微信号:CNWW1985

投稿咨询:022-27835707

广告咨询:022-27835639

发行咨询:022-27835231

投稿邮箱:cnwater@vip.163.com

(微信名称:中国给水排水微信号:cnww1985 )