环境工程领域的国内外大牛?

11 个回答

1. 活性污泥工艺的先驱:布鲁斯-瑞特曼教授 (Prof. Bruce Rittmann)

活性污泥法可以说是环境工程最传统,最核心的工艺了。Bruce Rittmann教授之所以在环境领域大名鼎鼎,正是因为他是美国完善活性污泥相关计算方法的先驱,是膜生物反应器(MBfR)的发明人,更是整个污水处理标准流程的奠基人之一。Bruce Rittmann教授于2004年当选为美国工程院院士,可谓是实至名归。

Bruce Rittmann教授

成就:开发了活性污泥法的相关计算方法;膜生物反应器(MBfR)的发明者,最早提出微生物燃料电池(Microbial Fuel Cell)的学者之一;环境领域被引用文章次数最多的作者之一,在期刊发表的论文总数超过500篇;撰写的《Environmental Biotechnology: Principles and Applications》一书是世界上最著名的环境微生物学教材。

任职地:曾任职于UIUC (伊利诺伊大学香槟分校,环境领域最著名的学校之一),现在亚利桑那州立大学任职。

当选院士时间: 2004年

个人网页:http://www.biodesign.asu.edu/people/bruce-rittmann

师承关系:

Bruce Rittmann教授是斯坦福大学环境系的奠基人Perry L. McCarty教授的学生。Perry L. McCarty教授的事迹将另述。

Bruce Rittmann教授是卡耐基梅隆大学著名教授Jeanne VanBriesen的老师。Jeanne VanBriesen教授现任卡耐基梅隆大学城市水环境研究中心主任,在消毒副产物,微生物污染快速检测,智能给水管网(Smart water infrastructure)建设等领域有重要贡献。

2. 环境水化学领域的泰山北斗们:Morgan--Morel--Dzombak三代师徒

James J. Morgan教授--环境水化学领域的开创者

水化学是一门古老的学科,而系统的应用水化学知识解决环境工程的实际问题,James J. Morgan教授堪称第一人。他系统地研究了含锰离子在水体中的迁移转化并将研究成果应用于给水处理工艺;他是最早提出混凝技术并在给水处理中应用混凝技术的先驱之一。作为环境领域最著名杂志《Environmental Science & Technology》(环境科学与技术)的第一任主编,James J. Morgan教授以《环境科学与技术》为载体,为无数后来者提供了展现自己研究成果的平台。

Francois Morel教授--承前启后的环境水化学理论学家

James J. Morgan教授的学生Francois Morel教授的强项是吸附水化学。他的强项是研究吸附反应的机理,并不拘泥于应用,这也是他为何当选为科学院院士而非工程院院士的原因。1990年,他与学生Dzombak教授的合著《Surface complexation modeling: Hydrous Ferric Oxide》正式问世。这本书是第一本详细论述水中离子在金属水合物表面吸附机理的著作,其理论可广泛用于解释水中离子在其他金属氧化物及水合物表面的作用。该书对研究水中污染物的迁移转化具有十分重要的指导意义。

David A. Dzombak教授--环境水化学理论与实际结合的典范

Francois Morel教授的学生David A. Dzombak教授擅长于将环境水化学的基本理论应用于解决跨度极其广泛的实际工程问题。作为理论和应用的双重大家,David A. Dzombak教授在市政废水回用作为冷却水、碳埋存、低pH采矿废水的处理、气候变化和人口增长对美国水资源的影响等领域做出了重要的贡献。作为水中离子在金属水合物表面吸附机理的奠基人之一,David A. Dzombak教授及其合作者Athanasios Karamalidis教授于2010年出版了《Surface Complexation Modeling: Gibbsite》一书,对水中离子在金属水合物表面吸附机理进行了开创性的扩充。

James J. Morgan教授

Francois Morel教授

David A. Dzombak教授

当选院士时间:

James J. Morgan教授: 1978

Francois Morel教授: 2009 (美国科学院院士)

David A. Dzombak教授: 2008

任职地:

James J. Morgan教授: 现为加州理工学院(Caltech)荣誉教授

Francois Morel教授:曾任麻省理工大学(MIT)教授,现在普林斯顿大学任职

David A. Dzombak教授:现在卡耐基梅隆大学任职

个人网页:

James J. Morgan教授: http://morgan.caltech.edu/

Francois Morel教授: http://www.princeton.edu/geosciences/people/display_person.xml?netid=morel&display=Faculty

David A. Dzombak教授: http://www.ce.cmu.edu/people/faculty/dzombak.html

【注】在水化学领域另一位知名学者是毕业于斯坦福大学,现在华盛顿大学(University of Washington)任教的Mark Benjamin教授。他所写的教材

3.斯坦福大学环境系璀璨群星中最闪亮的一颗--佩里-麦卡提(Perry L. McCarty)教授

1962年,坐落于北加州的工程学名校斯坦福大学决定筹建环境工程专业。令人吃惊的,担负此重任的不是国际知名的专家学者,而是当时一个名不见经传的年轻人--Perry McCarty。3年之前,他才获得MIT的博士学位。这样一个年轻人,能够担负起创建与斯坦福大学名声相配的环境工程系这一重担吗?

答案是肯定的。斯坦福大学环境工程专业的发展情况,到今天大家已是有目共睹。US News环境工程专业排名雷打不动的第一,平均每个教员获得的科研经费数雷打不动的第一,拥有院士总数雷打不动的第一。。。Perry McCarty教授,以其卓越的科研和管理能力,吸引一大批顶尖的环境工程人才聚于旗下,同时又坚持教学与科研并重的方针,培养出了像Bruce Rittmann教授这样开山鼻祖式的人物。时至今日,凡我环境工程专业之人,谈起Perry McCarty教授筚路蓝缕,一手创建出天下第一的斯坦福环境工程系这一壮举,莫不拜服!

Perry McCarty教授

成就:最早研究以微生物厌氧法处理有机污染物的先驱之一;最早提出“污水深度处理”概念的先驱之一;为学生Bruce Rittmann教授研究微生物好氧处理工艺做了理论和实验上的准备。

当选院士时间:1977

任职地:于1962年起任职于斯坦福大学,现为斯坦福大学荣誉教授

个人网页:http://www-ce.stanford.edu/faculty/mccarty/

Stanford University Professor

师承关系:Perry McCarty教授是现在亚利桑那州立大学工作的Bruce Rittmann教授的老师。Bruce Rittmann教授的事迹已在前文详述。

4. 膜过滤技术与环境纳米科技 (Environmental Nanotechnology)研究领域的宗师--Menachem Elimelech教授

以微滤(Microfiltration),超滤(Ultrafiltration),纳滤(Nanofiltration)及反渗透(Reverse osmosis)为代表的膜过滤技术是环境工程学科的支柱技术之一。将原本用于化工领域的膜过滤技术在环境工程界推广应用,Menachem Elimelech教授居功至伟。1998年,Menachem Elimelech教授受耶鲁大学邀请,在耶鲁大学建立实验室,创建了耶鲁大学的环境工程系。从此,耶鲁大学成为膜过滤技术在美国的研究中心。

90年代末期,纳米科技(Nanotechnology)已成为科学界研究的热点,然而环境工程界对于纳米科技究竟对环境工程这一学科本身有多大影响,仍然处于不甚明了的阶段。Menachem Elimelech教授敏锐地认识到了纳米科技对于环境工程学科的重大推动作用,并与另一位教授(Duke的Mark Wiesner教授)一道,提出了“环境纳米科技”(Environmental Nanotechnology)的概念。2008年,Elimelech教授与其他合作者在Nature杂志上发表"Science and Technology for Water Purification in the Coming Decades"一文,论述了纳米技术在膜过滤中的应用,及泄漏到环境中的纳米颗粒可能对环境造成的危害。目前,Menachem Elimelech教授 (耶鲁)、Mark Wiesner教授(杜克)、Greg Lowry 教授(卡耐基梅隆)是环境纳米技术领域最有名的三位教授。

Menachem Elimelech教授

成就:系统应用膜技术解决环境工程问题的第一人;环境纳米技术的奠基人之一;"forward osmosis"概念的提出者。

当选院士时间:2006

任职地:曾任职于加州大学洛杉矶分校(UCLA),于1998年起任职于耶鲁大学,是耶鲁大学环境工程系的创建人。

个人网页:http://seas.yale.edu/faculty-research/faculty-directory/menachem-elimelech

5.《环境科学与技术》杂志的“擎天之柱”--Jerald Schnoor教授

众所周知,《环境科学与技术》(Environmental Science & Technology)是环境工程影响最大的期刊之一,而成为《环境科学与技术》期刊的编辑,更是很多知名Professor梦寐以求的机会。成为《环境科学与技术》期刊的编辑,荣誉倒在其次,更重要的是通过审阅投稿的文章,可以对目前的hot topics有一个全面的了解,从而为自己指明将来的科研方向。《环境科学与技术》杂志的北美区副主编有13人,个个都是可以独当一面的牛人。那么,现任《环境科学与技术》杂志的主编究竟是何方神圣?

《环境科学与技术》杂志的主编,现由艾奥瓦大学(University of Iowa)的Jerald L. Schnoor教授担任。Jerald L. Schnoor教授毕业于环境工程名校德克萨斯大学奥斯汀分校 (University of Texas at Austin),目前任《环境科学与技术》杂志的主编已三年有余。在他任主编的这三年间,《环境科学与技术》杂志的影响力实现了跨越式增长。目前,《环境科学与技术》杂志的影响因子已达5.228,是整个工程领域影响因子最高的10种期刊之一,也是环境工程领域影响因子最高的期刊之一(影响因子最高的环境工程类期刊,是RSC旗下的Energy and Environmental Science,其impact factor高达9.61)。Jerald L. Schnoor教授堪称《环境科学与技术》杂志的“擎天之柱”。

Jerald L. Schnoor教授

成就:Jerald L. Schnoor教授是大规模应用数学模型模拟并解决环境工程问题的先驱。最早提出"Phytoremediation",即利用植物的自然修复能力来去除环境污染。Phytoremediation的概念及其相关理论直接指导了人工湿地的建设。

当选院士时间:1999

任职地:现任职于艾奥瓦大学(University of Iowa)

个人网页:http://www.engineering.uiowa.edu/cee/faculty-staff/jerald-l-schnoor

6. 物化法水处理领域的集大成式学者--John Crittenden教授

如果说Bruce Rittmann教授是微生物法处理环境污染物的集大成式学者,那么John Crittenden教授即是物化法处理环境污染物的集大成式学者。John Crittenden教授早年通过研究固定床吸附技术而起家,经过几十年的洗礼,现在的John Crittenden教授早已成为物化法处理环境污染物的大家,在包括离子交换,化学及光催化氧化,电渗析,固体吸附,气浮等领域都做出了举世瞩目的成就。在John Crittenden教授的推动下,光催化氧化领域不仅成为了环境工程中最热的研究方向之一,更成为了整个化工界的热门领域。John Crittenden教授于2008年被American Institute of Chemical Engineers (AiChE, 美国化学工程师协会)授予“百位当代最优秀化学工程师”的称号,以表彰他对化工界做出的杰出贡献。John Crittenden教授还非常关心中国环境工程的发展,现任中科院、上海交通大学、华东理工大学、天津大学、大连理工大学、四川大学等多所大学(研究所)的访问教授及名誉教授。

John Crittenden教授

成就:化学催化氧化及光催化氧化的先驱;推动了离子交换、电渗析等技术在环境工程领域的应用

当选院士时间:2002

任职地:佐治亚理工学院(Georgia Institute of Technology)

个人主页:http://www.ce.gatech.edu/people/faculty/581/overview

7. 让微生物燃料电池之名响彻环境工程界的学者--Bruce Logan教授

微生物燃料电池(Microbial Fuel Cell),是一种利用产电细菌直接将有机物中包含的化学能转化为电能的装置。根据维基百科,早在1911年,University of Durham的植物学家Potter教授就发现大肠杆菌(E.coli)可将有机物中的化学能转化为电能;1976年,日本人Suzuki第一个设计出了现代意义上的MFC (http://en.wikipedia.org/wiki/Microbial_fuel_cell)。

客观上讲,Bruce Logan并不是最早提出MFC概念的教授,也不是最早提出利用MFC处理废水这一开创性idea的教授(这一idea的开创者应为Bruce Rittmann教授)。然而,Bruce Logan教授却是有史以来在MFC领域做工作最多的教授。他提出了多种MFC的构造并尝试利用不同的材料来制作MFC的电极;他深入研究了产电细菌的发电机理,在Lovley教授之后第二个观察到了产电细菌细胞间传导电子的"Nanowire"的存在;他与耶鲁的Elimelech教授紧密合作,探索先进膜技术在微生物燃料电池领域的应用。目前在Google中键入"Microbial Fuel Cell“,出现的引用次数最多的两篇文章(Electricity Generation Using an Air-Cathode Single Chamber Microbial Fuel Cell in the Presence and Absence of a Proton Exchange Membrane,被引用769次,及Production of Electricity during Wastewater Treatment Using a Single Chamber Microbial Fuel Cell,被引用646次)均为Logan及其学生所写。这两篇文章也位列整个环境工程界被引用次数较多的文章的行列。2011年,Logan与其合作者Elimelech教授在Nature杂志上发表Membrane-based processes for sustainable power generation using water一文,最终奠定了Logan在MFC领域不可撼动的老大地位。作为环境领域最高产的论文作者之一,Logan教授在2013年一举当选为美国工程院院士(N.A.E.),也算是顺理成章了。

Bruce Logan教授

成就:是研究生物燃料电池最全面、paper产量最高的学者;为推动生物燃料电池成为环境工程领域最热的研究方向之一做出了最大的贡献。

当选院士时间:2013

任职地:宾州州立大学(Pennsylvania State University)

个人主页:http://www.engr.psu.edu/ce/enve/logan/

8. 致力于推动美国和亚洲科研合作的环境化学家--James Leckie教授

2012年9月7日,国家发改委国际合作中心发布了这样一条消息:“9月7日上午,斯坦福大学可持续发展与全球竞争力中心主任、美国工程院院士、斯坦福大学终身教授James O. Leckie,在国合-斯坦福“中国可持续发展与全球竞争力成长计划”第一期班授课。” (http://www.icc-ndrc.org.cn/NewsInfo.aspx?NId=1080)这一位James O. Leckie教授,究竟是何许人也呢?

1970年加入斯坦福大学环境工程系时,James O. Leckie只是一名助理教授,名头并不为人熟知。当时斯坦福大学环境工程系招入James O. Leckie教授,主要是考虑到James O. Leckie教授的研究方向是环境水化学,可以与MacCarty教授的微生物研究方向形成很好的互补。James O. Leckie教授很快以其超群的科研和管理能力在系里崭露头角,于1980年正式担任斯坦福大学环境工程系的系主任。作为一个有着科研战略眼光的教授,Leckie教授很早就认识到了与亚洲展开科研及管理方面的合作的重要性,并大力推动斯坦福大学与亚洲高校的合作。2002年,斯坦福大学与新加坡南洋理工大学(Nanyang Technological University)正式建立全方位的合作关系(Singapore Stanford Partnership),Leckie教授任该合作中心的主任至今。2005年,Leckie教授主持建立了Stanford-China Executive Leadership Program,为中国的高端管理人才提供全方位的培训。2008年,在Stanford-China Executive Leadership Program大获成功的基础上,Leckie教授主持建立了The Center for Sustainable Development and Global Competitiveness (CSDGC) at Stanford,将Stanford-China Executive Leadership Program的成功经验扩展到全球。

我一直认为,杰出的科研人才有两类,一类是在自己的一亩三分地挖的很深很透,成为该领域不可替代的专家;另一类兴趣广泛,融会贯通,通过本学科的科研经历而领悟到各学科共通的至理,从而成为在各学科都可傲立潮头的通才。James O. Leckie教授无疑是第二类人才的典型代表。

James O. Leckie 教授

成就:是水化学吸附领域的著名专家,在金属离子及含氧阴离子(oxyanion)在各类表面上的吸附机理进行了深入研究。首次提出基于双电层模型的表面络合及吸附模型,创造性地提出了"三电层模型“ (triple layer model)来解释离子强度对金属离子表面吸附的影响。是与Francois Morel齐名的环境水化学领域的宗师级人物。

当选院士时间:2005

任职地:斯坦福大学

个人主页:http://www.stanford.edu/~jleckie/

9. 气溶胶领域的宗师--John H. Seinfeld教授

尽管气溶胶这一领域是目前环境工程最热的研究领域之一,“气溶胶”本身的定义却很简单。根据维基百科的定义,aerosol (气溶胶) is defined as a suspension of solid or liquid particles in a gas. This includes both the particles and the suspending gas, which is usually air。根据气溶胶的定义,云、灰尘、烟雾等均属于气溶胶范畴。气溶胶成为环境工程领域最热的研究方向之一,主要因为1)粒径较小的气溶胶颗粒是对人体危害最大的环境污染物之一;2)大气中的气溶胶可以有效反射太阳辐射,从而减少温室效应。在气溶胶领域做出最大贡献的美国教授,非John H. Seinfeld教授莫属。

John H. Seinfeld教授在气溶胶的形成机理、粒径变化规律、迁移转化等多方面做出了重要的贡献,他也是最早应用计算机模拟来研究气溶胶粒径变化规律的学者之一。Seinfeld教授的研究团队还在Caltech建立了专门在实验室模拟气溶胶形成的巨大反应室(Linde Robinson Environmental Science Chamber),实现了实验室中对实际大气环境的模拟。

John H. Seinfeld教授虽是化学工程师出身,但他对各类环境问题有着很大的兴趣。目前,Seinfeld教授的研究团队所从事的研究大多是和环境问题紧密结合的研究项目,如释放到空气中的有机污染物对气溶胶形成的影响、云团的形成对温室效应的减弱效果等。

John H. Seinfeld教授

成就:杰出的化学及环境工程师,为气溶胶领域的研究做出了最重大的贡献。是最早研究大气中含有硫酸根、硝酸根等离子的气溶胶在粒径增长及化学反应动力学方面的规律的学者,最早提出了定量描述气溶胶粒径增长的方程。

任职地:加州理工学院(Caltech)

当选院士时间: 1982年

2013年 (美国科学院院士)

个人主页:http://www.its.caltech.edu/~seinfeld/bio.html

国内 任南琪 俞汉青 陈光浩 王爱杰 夏四清 马军 (只听过这些)

我来补充一下国内环境领域的牛人吧

最近发现很多微信公众号转载本回答,再次强调,如未经征得本人同意,请勿转载本回答!

本来只是随意写写的,没想到引起了各位环境同行的兴趣,很多师弟师妹或留言或私信咨询工作或读研读博的事情,有点受宠若惊!

本回答总结不全或者不准确的地方大家可以留言补充

在环境领域,首先清华、哈工、同济三大帮派不得不提,有一大批老先生带出一批牛人,实力超群,其他高校短期内难以超越

清华帮:环境领域领头羊,经费多,资源多,政界、商界、学术界都有很多杰出校友。清华环境学院拥有以钱易院士、郝吉明院士和贺克斌院士为学术带头人高水平的师资力量,培育大批环境保护工程技术、科学研究和行政管理人才,共有7 名环境学科的老师或校友当选中国工程院院士,在我国的环境保护领域享有极高的声誉。该校人才济济,学术梯队比较完善。

老一辈有陶葆楷和许保玖两位先生(我国环境工程教育事业先驱人物,培养数代环境人)、有顾夏声院士、钱易奶奶、郝吉明爷爷、段宁院士

年轻的有陈吉宁(环境系统分析出身,清华前校长,不久升任环保部长)、贺克斌(大气方向,15年刚评上院士)、黄霞(国内MBR大牛,人超级Nice,实力足够冲击院士)、施汉昌(研究方向为好氧生物反应器、水质传感器,重点实验室原主任,退休后又被学校返聘回来,今年正式荣退,学生王洪臣在人大做得也非常好)、胡洪营、余刚(前院长,环化方向)、李俊华、王书肖(大气所所长,郝爷爷学生,16年刚上杰青)、周集中(基因芯片,千人)、解跃峰(饮用水消毒,千人)、陈道毅(千人,深研院),袁志国(短期千人)

哈工帮: 水方向实力超群,有一大批水处理的老专家,严谨踏实,校友中很多为各大高校环境专业学术领头人,先后培养出6位工程院士,不同于清华,哈工的6位院士全部都是做水方向的!另外,学校还培养了有一大批严谨务实的工程师等优秀技术人才,在工程界影响广泛。上世纪八九十年代,还有一个非常有趣的现象,很多人在清华或北大念完本科或硕士后又去哈工大做博士,也充分说明了哈工大在领域内的崇高地位。

老一辈有张自杰,编写过被称为专业圣经的《排水工程》,培养的很多学生都是各大高校环境领域的学术带头人;王宝贞,国际水科学院终生院士,也培养了很多哈工大年轻一代的牛人,李圭白院士(地下水除铁除锰)、汤鸿霄院士(无机絮凝剂)、张杰院士;

年轻一辈有任南琪(现任哈工副校长,09年上院士)、曲久辉(生态中心前主任,也是09年上院士)、彭永臻(2000年左右由哈工前往北工大,一手开创北工大环境江山,带出过好几个百优,15年刚刚评上院士,也算实至名归)、马军(国内EST大户,已经冲击院士多年)、马放(环境生物,生态方向)、哈工双杰冯玉杰、王爱杰(现已调入中科院生态所)、郝晓地(北建大环境专业带头人,实力不凡,WR副主编)

同济帮:工程界实力超群,科研方面略显逊色

老一辈有顾国维、高廷耀(同济前校长,设有环境领域最著名的高廷耀奖学金)、严煦世,地下水除氟,编写过专业核心教程《给水工程》

年轻一辈有戴晓虎(院长,千人)、张伟贤(千人)、陈银广(杰青)、周琪

西建:牛人不少,只可惜学校名气不够

马广大(大气方向,和郝吉明爷爷合编过 大气污染控制工程,环境工程专业的必修课)、王晓昌(IWA fellow,该校副校长,院士也提名好几次了)、黄廷林(院长)、彭党聪

北大:大气方向实力非凡,老一辈有唐孝炎院士(设有唐孝炎奖学金,好像环境专业的本硕博士生都可以申,优秀的师弟师妹们可以关注下),去年又新入选了两名院士倪晋仁(科学院院士,学水利出身)、张远航(工程院院士,大气方向),另外还有胡敏、朱彤,都是做大气的

中科大:俞汉青大牛不得不提,相信在很多人的心目中他已经是院士了,领域内的楷模。回国短短十多年,培养的学生已经名满天下,出了好几个青千、优青、青长、中科院百人等优秀青年人才!

南京大学:目测也会发展很快,张全兴院士(离子交换方面颇有造诣);此外还有任洪强(17年院士候选)、李爱民、潘丙才(南大学术新秀,张院士得意门生)

浙大:刘维屏(现院长,杰青,环化方向),郑平(环境微生物方向,anammox做得很猛),程少安(从Logan院士那里回来的,微生物燃料电池方向)

大连理工:该校环境专业由之前的化工学院分出来的,有很强的化工背景。大牛有全燮(杰青,光催化做得很不错,获得过国家自然科学基金二等奖),陈景文(杰青,洪堡学者,环化方向),张耀斌(最近在零价铁水处理方面发了一系列文章),周集体(据说工程做得超强)

重大:老一辈有龙腾锐,其他的不甚了解。校友中比较牛的有清华的黄霞老师,同济的周琪老师,还有黄勇、沈耀良(苏科大副校长)

北师大:近年来也发展迅猛,杨志峰院长也刚刚当选院士

天大:该校化工背景比较强,老一辈有林荣忱(和张自杰老师合编过排水工程),年轻一辈了解不多

山东大学:王文兴院士,大气方向;高宝玉,山大环境学院前院长,做絮凝剂的

湖南大学:曾光明院长,听说湖大环境学院就靠他顶着,已多次院士候选人提名

华南理工:胡勇有老师微生物絮凝剂做得不错

最后不得不提下中科院生态中心,方向齐全,牛人简直不能更多。只能简单列举几个,剩下的大家自行去百度去吧

做水牛人:曲久辉(水质净化)、杨敏(环境微生物)、王东升(环境微生物)、强志民(新型污染物控制)、刘俊新、刘会娟、王爱杰、

大气:贺泓(院士提名好几次了)

土壤方向:朱永官(厦门城环所所长,冲击院士好几次)、贺纪正

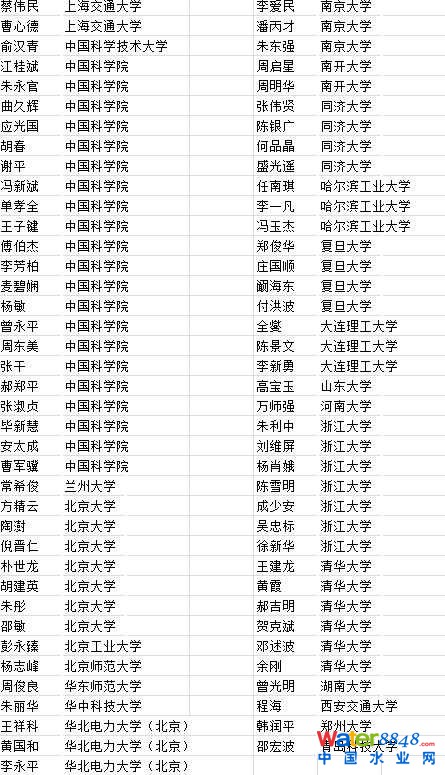

环境材料:郝郑平 毒理:江桂斌(中科院院士,现任生态中心主任,EST副编)、朱本占 生态:傅伯杰 最后,附录一份世 界 著 名 出 版 公 司 爱 思 唯 尔 ( Elsevier )发布的了 2015年 中 国 高 被 引 学 者(Most Cited Chinese Researchers)“环境科学”组高被引学者名单,供大家参考。

02/07/2017 补充

受到公众号环境人Envpeo的启发,我这里也用数据说话,通过web of science来分析一下环境领域的大牛,大家也可以以此作为选校选导师的一个方法。

我个人是做水处理的,所以挑选了Water Research这个期刊,WR应该是公认的环境领域两大顶刊之一(另一个是EST),水处理领域当之无愧的最好期刊。分析结果如下,WR 2012-2016发表论文数前五十的作者是:

Authors records % of 3587

VAN LOOSDRECHT MCM 55 1.533

YUAN ZG 41 1.143

VON GUNTEN U 29 0.808

JEKEL M 27 0.753

QU JH 25 0.697

YU HQ 24 0.669

LI Y 23 0.641

KELLER J 22 0.613

CHEN GH 22 0.613

ZHANG Y 21 0.585

ZHANG J 21 0.585

MA J 21 0.585

CROUE JP 20 0.558

BATSTONE DJ 20 0.558

YANG Y 19 0.530

TERNES TA 19 0.530

PREVOST M 19 0.530

NI BJ 19 0.530

MORGENROTH E 19 0.530

KARANFIL T 19 0.530

VROUWENVELDER JS 18 0.502

GAO NY 18 0.502

WUERTZ S 17 0.474

LIU Y 17 0.474

LI AM 17 0.474

BOON N 17 0.474

BARCELO D 17 0.474

YANG M 16 0.446

WANG Y 16 0.446

LIU HJ 16 0.446

KORSHIN GV 16 0.446

KLEEREBEZEM R 16 0.446

JIANG GM 16 0.446

BOEHM AB 16 0.446

YE L 15 0.418

REN NQ 15 0.418

MURTHY S 15 0.418

HU ZQ 15 0.418

GRIFFITH JF 15 0.418

ZHOU Q 14 0.390

ZHANG L 14 0.390

JEFFERSON B 14 0.390

DERLON N 14 0.390

BOND PL 14 0.390

WANG ZY 13 0.362

LURLING M 13 0.362

GERNJAK W 13 0.362

CHUNG TS 13 0.362

ANGELIDAKI I 13 0.362

我大概挑着我熟悉的介绍一下。第一是Mark Van, 代尔夫特理工大学教授,也是现在WR的总主编(editor in chief),在颗粒污泥,anammox这两方面都有开拓性贡献。

第二是我们之前就提过的Zhiguo Yuan,昆士兰大学AWMC高级废水研究所所长,澳洲工程院院士,桂冠学者,现在也是清华大学的短期千人。团队在下水管道腐蚀,DAMO,温室气体(N2O CH4),以及市政污水技术方面有许多成果。

接下来第五第六的曲久辉俞汉青以前都介绍过了,第八是Jurg Keller教授,昆士兰大学,AWMC高级废水研究所副所长,现在的主要方向是饮用水处理。

第九是港科的陈光浩教授,其开发的杀泥工艺在沿海地区有着很好地应用前景。

然后类似的,大学机构排名也可以通过Web of Science 得到。

Organizations records % of 3587

CHINESE ACAD SCI 167 4.656

UNIV QUEENSLAND 134 3.736

DELFT UNIV TECHNOL 117 3.262

TONGJI UNIV 75 2.091

US EPA 72 2.007

EAWAG 64 1.784

UNIV GHENT 61 1.701

TECH UNIV DENMARK 61 1.701

NANYANG TECHNOL UNIV 61 1.701

HARBIN INST TECHNOL 61 1.701

WAGENINGEN UNIV 54 1.505

NANJING UNIV 53 1.478

TSINGHUA UNIV 51 1.422

ETH 51 1.422

NATL UNIV SINGAPORE 50 1.394

HONG KONG UNIV SCI TECHNOL 49 1.366

UNIV GIRONA 43 1.199

ECOLE POLYTECH FED LAUSANNE 43 1.199

UNIV CHINESE ACAD SCI 42 1.171

KING ABDULLAH UNIV SCI TECHNOL 42 1.171

UNIV SCI TECHNOL CHINA 40 1.115

UNIV BARCELONA 39 1.087

SUN YAT SEN UNIV 37 1.032

INRA 36 1.004

CNRS 36 1.004

UNIV NEW S WALES 35 0.976

UNIV ILLINOIS 35 0.976

SWISS FED INST AQUAT SCI TECHNOL 33 0.920

HOKKAIDO UNIV 32 0.892

PEKING UNIV 31 0.864

这样的排名对于水处理的科研实力还是相对客观的,当然,看这类排名也要注意到学校的规模,比如中科院是包含好多个所的,同济环境学院的规模很大的,六七十个教授,这些也要综合考虑一下,希望这些可以帮助大家选校作为一个参考。

------------------------------------------------------------------------------------------

本回答不定期更新,慢慢写,慢慢补充,大部分国内的大牛我都会去采访他们学生的评价,国外的我就量力而为了,一部分自己的看法,大家仅供参考。 先从华人教授开始讲, Part A,国内华人教授(排名不分先后) 按照国内环境领域最好的三个地方来写,同济,哈工,清华。

生态环境中心: 曲久辉 曲久辉----中国科学院生态研究中心 生态环境中心被誉可以与清华环境相比肩的环境研究机构,曲久辉院士电极强化生物膜方向和电化学方向非常厉害。

同济系: 俞汉青 中国科学技术大学 化学与材料科学学院 现在在中科大,同济出来的牛人,水处理方面非常棒,带出来过两个百优博,目测五年内上院士。他带出来的,倪丙杰博士(Dr Bing-Jie Ni)(百优博,青年千人计划)博士期间就发表二十多篇文章,而且大多数质量很好,EST WaterResearch之流,这绝对是反映了导师和学生两方面的卓越实力。

陈银广 同济环境科学与工程学院 污水处理

浙大: 郑 平 环资学院―中文网 郑平教授,被称为中国anammox之父,这句介绍应该够了吧:)

哈工大: 任南琪 哈尔滨工业大学个人主页

彭永臻 厌氧发酵打出了名气 北京工业大学-彭永臻

清华系: 钱 易 钱易老太太和顾夏声是多少环境人的引路人我就不用说了

Part B, 国外华人教授 Jizhong Zhou 俄克拉荷马大学环境基因研究所所长 Jizhong Zhou's Home Page 环境基因组学领域大牛,前几年被清华聘回来千人计划。

Zhiguo Yuan AWMC高级废水研究所所长,澳洲工程院院士 Professor Zhiguo Yuan 水处理领域非常厉害,主要方向是下水管道腐蚀,DAMO,和温室气体。五年之内我目测会评上外籍院士,也被清华聘回去了,但是跟jizhong 一样都不

简单补充几个国外的牛人吧:

James Tiedje—http://www.cme.msu.edu/tiedjelab/jtiedje.shtml

密歇根州立大学特聘教授,微生物生态学界泰斗,主要研究方向为植物和土壤科学以及微生物生态学,2003年美国科学院院士,研究领域涉及土壤、沉积物、海洋中微生物生态学。甚至做过一些检测火星上生命体的研究工作。

Derek Lovley——https://www.micro.umass.edu/faculty-and-research/derek-lovley

Mass Amherst大学教授,环境微生物界绝对是屈指可数的大牛,其发现的Geobacter能够进行胞外铁还原过程以及对Geobacter菌胞外电子传递过程的机制解析至今仍引领着领域内的研究工作方向,细菌胞外电子传递过程同样是微生物燃料电池的产电的主要工作原理。同样提出了微生物纳米导线,对微生物电化学领域的贡献可谓是不可或缺。

与之常年竞争的K. H. Nealson ,Professor of Earth Sciences and Biology, USC是另一种胞外呼吸君Shewanella的主要发现者,从目前的竞争结果看,老爷子处于下风,但是其对Shewanella的研究工作也是首屈一指的。

Andreas Kappler,德国Tuebingen大学教授,主要研究集中在土壤中微生物生态研究,对土壤中铁的循环解析以及腐殖酸方面的研究也是独树一帜,每年也会有science和nature发表,院士头衔指日可待了。

Gatze Lettinga——prof.dr.ir. G (Gatze) Lettinga

UASB反应器的创始人,污水的厌氧消化过程得到的迅速的推广的主要推动者,李光耀水奖获得者,最重要的是人家发明的UASB没有申请专利,最近自传Lettinga作品_Lettinga简介_Lettinga作品大全问世,中文由清华大学王凯军教授翻译并出版,记叙了老先生一生的厌氧处理以及UASB探索历程,对厌氧污水处理感兴趣的可以看一下。

Mark van Loosdrecht-Mark van Loosdrecht

荷兰代尔夫特大学环境系扛把子,水处理顶级期刊water research主编,荷兰皇家科学院及荷兰工程院双院士,获得世界水处理领域最高奖之一的新加坡李光耀水奖。发明的工艺——Anammox,相信水处理界已经无人不知了吧,正是凭借该技术获得了李光耀水奖,提出的NEWs理念目前是荷兰水资源利用的主导理念,凡是做水处理基本上都拜读过他的文章。目前依旧活跃在科学研究的第一线。

David A. Stahl——https://microbiology.washington.edu/users/david-stahl

美国华盛顿大学(西雅图)城市、环境工程和微生物系教授,美国工程院院士、《Env. Microbiol》学术期刊联合创始人。主要研究领域有环境微生物和生态学、氮硫迁移转化等,是AOA的主要发现者之一,AOA氨氧化古菌,相信污水脱氮和土壤氮研究的不会陌生。

Mike Jetten,厌氧微生物领域研究,最近新发现的完全硝化细菌,目前正在做微生物厌氧甲烷氧化过程,同样是领域内的前沿人物。

哈哈哈。逗比一下。我的普化老师!

环境工程专业出身的女老师,她上课一谈及环境方面冷门的知识,冶金的同学们都惊讶不知所措。我们眼中的大牛。

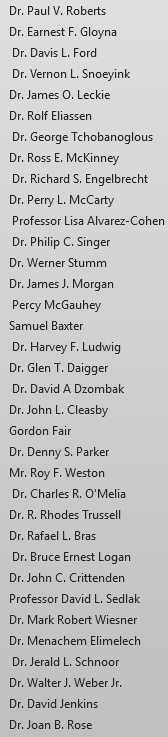

还有的牛人虽然不是院士,但是在业内的名声是响当当的,随便列举几个吧。如果你了解其中十位以上 那还是不错的哦 哈哈

James L. Barnard

Wesley William Eckenfelder

Abel Wolman

Thomas R. Camp

Harrison Prescott Eddy

Linvil Gene Rich

来源 :知乎