安徽省通源环境节能股份有限公司(简称:通源环境)1999年成立,公司始终站在环保产业前沿,持续加大科技创新与技术研发投入,打造技术驱动力。致力于成为环保方案系统解决商,现拥有各类管理人员700多名,其中技术研发人员占三分之一以上。投资建设占地50余亩的现代化环保产业基地,用于环保设备及新型材料的生产、研发、制造。

公司是专业从事污泥和固废处理处置技术研究和应用的高新技术企业,通过对各类污泥处理处置系统和生态屏障体系的构建和实施,旨在打造成为行业内领先的污泥和固废处理处置研究开发、设计咨询、施工运营、销售推广、服务支持的环保方案系统解决商。

公司掌握污泥和固废处理处置核心技术,具有完全自主研发能力,是拥有知识产权的民族品牌。公司已成功开发出污泥处理处置和生态屏障体系2大环保行业解决方案,实现双核业务驱动。公司聚焦污泥处理处置,凭借适合中国国情的“一体化高效污泥深度脱水”等技术,发挥近30个成功案例的建设运营实践数据与经验积累所获得的比较优势,不断加大技术研发与创新力量的投入,全面实施方案定制、建设运营于一体的运作方式,有效地解决污泥处理中含水率过高、污泥体积过大、环境污染严重问题。生态屏障系统作为公司另一重点业务领域,公司在该领域拥有大量专有技术和专业人才,积累了丰富的实施经验,约近百案例及业绩遍布国内多个城市,成功地解决了污染物隔离,阻止了污染物迁移和扩散。

公司污泥和固废处理处置产业化填补和完善了我国生态环保产业链。公司的技术和服务为国家生态环保提供了有利的支持,适用于污水处理厂、工矿企业、垃圾处理厂等,对于促进我国污染治理及防范起到了重要作用。

公司目前获得发明专利及实用新型专利共计40多项;除此之外,公司还拥有系统技术、工艺技术、材料和设备技术共计20余项专有技术,均达到国内先进水平。

公司现具有市政公用工程施工总承包二级、防水防腐保温工程专业承包一级、环保工程专业承包一级、特种工程专业承包、环境污染治理设施运营等资质证书。公司曾被评为中国最具投资价值新三板公司、中国最具价值环保设备品牌50强、环保行业优秀企业、安徽省守合同重信用企业、安徽省重点环境保护实用技术示范工程、安徽省两化融合示范企业,是中国城市环境卫生协会团体会员单位、E20环境平台VIP会员、安徽省城市市容协会理事长单位、安徽省环境保护产业协会理事单位。公司2014年承担了合肥市组织部“228”产业创新团队——“一体化污泥高干脱水系统产业创新团队”建设任务,2015年承担了安徽省企业发展专项资金项目——“一体化污泥高干脱水系统(环保设备生产与组装)”,2015年公司被安徽省经济和信息化委员会认定为“安徽省100户节能环保生产企业”和“100项节能环保先进技术”,2015年获得中国节能减排科技进步奖二等奖。

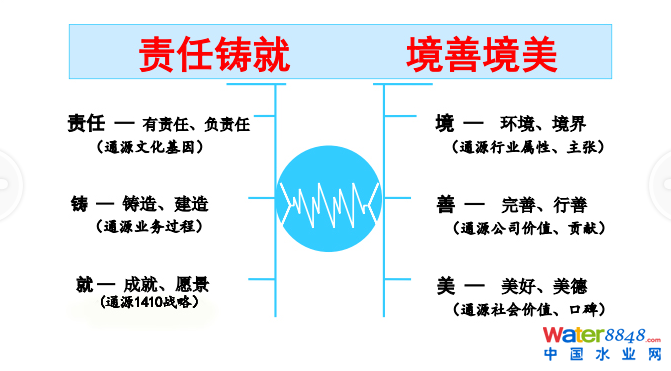

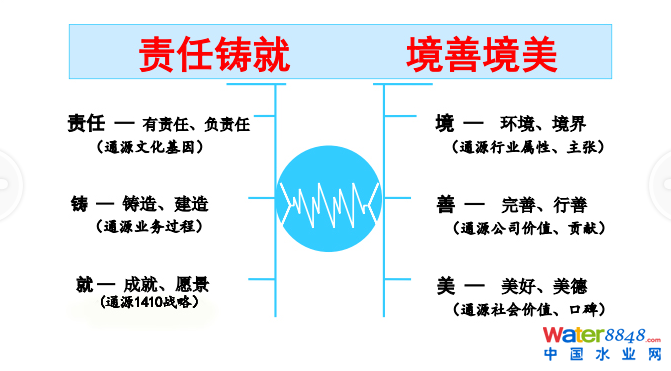

2015年,进行股份制度改造、成立股份公司,力争成为环保行业最具专业竞争力的上市企业。全力打造“责任铸就 境善境美”企业品牌形象,五年内(2015-2019)企业品牌综合实力进入环保行业品牌前10强。

核心技术

您的位置是: 首页 > 通源技术 > 核心技术

-

污泥高干炭化处理处置系统技术

作为污泥处理处置方案系统解决商,“通源环境“经过对现有处理处置技术深入研究,提出“高干炭化”处理处置技术整体路线,即“调理改性+特种压榨脱水+炭化”。“调理改性+特种压榨脱水”可将污泥含水率降到50%以下,而市场上目前主要的“调理改性+隔膜压榨脱水”处理技术只能将含水率降到60%左右,因此,我们称之为“高干”处理技术;“炭化”处置技术是通过给污泥加温,使污泥中的微生物细胞裂解,将其中的水分释放出来,同时又最大限度地保留污泥中碳质的过程,相对于热力干化和焚烧优势在于:能源消耗低,剩余产物中碳含量高,发热量大,炭质利用价值大。“高干”和“炭化”结合可实现污泥最终的处理处置,且运行成本会大幅度降低,剩余炭基质可作为副产品可自用产热或出售给热电厂或建材单位,压滤水经物化处理后排入污水处理厂处理达标排放,炭化所需外界热源是由生物质燃料或自身产生炭基质提供,不采用常规燃煤,因此废气中二氧化硫和粉尘排放会大幅度降低,且经综合处理后可达标排放。

-

技术优势

污泥高干炭化处理处置系统技术与通常的热干化法、厌氧发酵法、好氧堆肥法、隔膜式板框压滤机深度脱水等技术方法相比,在投资和运行成本上更具竞争优势,市场前景广阔,可广泛地应用于污水厂现有污泥脱水设施的改建、扩建及新建污水厂的污泥脱水(取代原污泥脱水机房),具有工艺简单、操作方便、成功有效、经济实用的特点。

① 不需要改性调理剂或少用改性调理剂

② 自动化程度高

③ 可能源化

④ 可资源化

⑤ 无害化

⑥ 返溶率低

⑦ 设备可靠、工艺稳定

⑧ 投资及运营成本低

⑨ 工程量小,建设周期短

-

关键技术和系统

①调理改性系统

调理改性系统根据泥质特点、处置要求的不同,针对性选择合适的调理剂种类、配方、添加量和改性方式,实现泥饼资源化、能源化利用。

根据污泥后续处置的需求,自主研发了不同的改性调理剂配方,主要有:

一、炭化处置可不加任何调理剂或加少量有一定热值的生物调理剂;

二、堆肥处置使用无机高分子为主成分的有机物降解调理剂;

三、建材利用处置使用无机高分子与有机高分子综合使用的混凝、絮凝机理一体化的调理剂。

②高干压榨系统

特种高压板框压滤机为“通源环境”主要采用压榨设备,也是公司自行研发的专利产品,是对隔膜压滤机的优缺点分析基础之上研发出的一种新型压滤机,拥有更大压榨压力。

③炭化系统

“通源环境”主要采用“一火两步法”炭化系统,如下图所示,干化污泥经炭化副炉后,被输送至温度更高的炭化主炉进行缺氧环境下的热解反应,最终达到炭化物产品。在炭化过程中产生热气流通过管道分别输送到一级打散烘干机和二级打散烘干机,实现热能回收利用。

-

生态屏障系统技术

-

渗滤液处理技术

公司在多年的从业历程中一直在采用渗滤液处理工艺技术,目前采用的渗滤液处理技术主要有是“调节池+均衡池+絮凝反应系统+MBR系统+NF/RO处理系统”技术。该技术主要用于处理垃圾渗滤液和生活污水。

公司该技术具有以下优点:

① 工艺成熟,运营管理方便,出水水质稳定,占地面积小;② 可以达到连续进水、出水,工艺控制简单;③ 总氮和有机物去除率高,剩余污泥产生量少;④ 承受水量和水质冲击负荷能力较强。

-

电学渗漏位置探测技术

HDPE土工膜由于其耐化学腐蚀能力强、制造工艺成熟、易于现场焊接,并积累了比较成熟的工程实施经验,广泛应用于环保、垃圾填埋场、水利、化工、给排水、景观(人工湖)、养殖业、市政建设等一些列生态屏障施工工程中。

用于防渗工程的土工膜在运输和施工过程中容易产生破损,破损的孔洞必然影响工程的防渗效果。对防渗土工膜的选材标准、施工焊接方法与要求等都有专门的遵循标准。土工膜防渗材料的施工,需要严格科学的施工质量保证体系。根据调查表明,即使执行严格的施工质量保证规程(CQC/CQA),实际工程中土工膜的破损渗漏依然发生。常规的施工质量保证程序无法在项目施工完成后,发现存在的破损孔洞,在土工膜有上覆材料情况下,即使知道土工膜有渗漏,也无法准确定位。电学渗漏位置探测技术能够很好的解决这一问题。在土工膜上的排水层/保护土层施工完成后,采用电学渗漏位置探测,是保证防渗工程品质的有效手段。

公司的土工膜电学渗漏位置探测是目前防渗土工膜渗漏位置检测中最为可靠和有效的现场技术方法之一。本方法参考的技术标准为“ASTMD 6747土工膜电学渗漏位置探测方法选择与技术标准”,该标准规定了具体工程可以选择的检测仪器/方法和程序。土工膜电学渗漏位置探测的基本原理简单来说是在土工膜上施加电压,通过在电势场内移动探测设备探测有回路的位置,从而找到渗漏点。

-

方案设计与建设运营管理技术

公司强化方案设计与建设运营管理技术的研发与创新。污泥处理处置与生态屏障系统的每一个项目方案设计,都是管理技术运用与优化创新的过程,每一个项目方案实施、工程建设与运营实践,都是用管理技术不断优化解决实际问题的过程。在此过程中理论结合实际,总结经验、分析数据并进一步优化提炼,逐步形成了一套具有通源特色的实用性很强的管理技术规范。

-

污泥处理处置方案优化设计与定制技术

自2009年公司投入污泥处理处置行业以来,公司建立了规范的资料收集制度、方案设计优化评定制度、项目优化目标制度。在工艺设备选型过程中以市场最新产品的性能为起点,以节能、稳定、环境友好为评价准则,保持向客户提供的方案是技术领先、性能优异、环保节能优良方案。公司储备有不同工艺条件下的标准化设计模块,其中仅浓缩工艺就储备9种不同的工艺条件下的最优方案模块,处置技术储备有4种符合国家政策导向的并已获得较好的应用效果的标准方案,每一方案模块都留有针对工艺条件进行适应调整的接口,能够根据每一项目的条件、需求的不同制定最合适的方案经历20多个污泥处理处置应用案例的经验积累,通过大量的实例经验数据、对比数据分析后,动态优化设计方案并再进行实践验证;在实际案例中动态观测分析相关设备的技术性能、稳定性、环境友好状况,建立定期与供应商沟通、专项交流制度,把供应商优势技术溶入我们的设计方案中。由此,逐步编制并动态更新《污泥处理处置方案优化设计与定制技术》,提高了公司污泥方案处理处置定制方案的专业性、操作性、及时性、精准性。

此外,污泥处置方式也是影响设计方案选择的重要条件。污泥的处置方式应当结合当地的条件,原则上是因地制宜、环境友好。设计人员会详细了解当地的产业相关情况,对不适合的处置方式向客户提供风险提示,以免客户投资的项目不能投产。

-

污泥处理项目建设与运营管理技术

污泥处理项目建设中客户对工期要求很紧,但常常出现压滤机及其他大型设备不能及时进场等问题,这需要对大型设备进行减荷载才能场内运输到位,公司已有多种案例实践,解决好运输困难、现场高精度装配问题。大型设备在出场前仅在工厂采用临时方案测试,正式的装配细节需在现场完成,而设计对此工作内容描述不清,容易造成客户与供应商花费大量时间沟通协调。公司项目人员拥有过硬的技术和丰富的经验,足以弥补、消化此类问题,减少现场扯皮、推委等现象发生。污泥自身有高粘度性,对工艺配套输送有特殊要求,现有国家施工标准规范对污泥输送施工指导性不强,容易造成施工质量符合规范,在调试期却有问题,返工后的质量无保障,工程交工困难。公司自有的施工标准针对污泥的特性制订,为调试通过率、质量合格提供保障。

公司要求针对不同项目现场条件,技术工程师常驻项目现场指导项目部优化的项目施工技术措施,并进行跟踪评定技术措施落实情况,及时总结技术的缺陷,采取改进方案。设定的项目建设总结交流制度,保证技术优势的传播应用、经验教训的风险控制意识加强均有落实。

公司规定了标准工厂5S管理制度,并以技术管理为主要管理内容,将公司研发团队的最新成果加以验证,记录不同的生产异常状况,提出技术研发需求,为公司创新提供推力。公司针对各运营工厂的不同季节、污水处理厂不同的运行特征,结合各工厂的工艺特征为各运营项目工厂制定了4种以上的工艺运行指导书,即保证运营的规范操作、也具有污泥处理处置状态多变的灵活性。为保证运营项目的安全高效,公司及时修订系统化的药剂管理、检测、使用标准,此系统标准包括了公司7种主要调理剂,目前采用的是TYQB--*--2015—02系列。公司技术部将自动控制PID技术应用于运营方案设计,公司运营有成熟的控制高度集成、状态变化即时反馈、自适应调整、跟踪评定管理系统,使运营项目始终稳定、高效的高水平运营状态。

由此,逐步编制并动态更新《污泥处理处置项目建设与运营管理技术规范》,提高了公司污泥方案处理处置项目建设与运营管理能力,大大提高了项目的成本管控能力与项目的经济效益。

-

生态屏障防渗工程建设与运营管理技术

在近百例的实践工程案例中,公司及时记录工程数据并加以分析研究操作措施,针对压实度控制方案,在基础处理过程中我们不同土质进行土壤击实实验,寻找土壤最有含水率,在回填过程中分层碾压并环刀取样检测压实系数。满足设计要求后再进行防渗系统施工。

在吊装、运输过程中安排专职人员全程监控并填写交接记录,码放短时间内施工中不用的防渗材料用防紫外线材料进行覆盖,避免阳光直射。设置材料标识牌避免随意拖动或拉拽。导排管系统系统在管道安装结束后对管底进行加固处理,一般采用原土夯实后铺设碎石垫层并浇筑混凝土,待混凝土强度达到75%后再铺设防渗结构层。具体贯穿膜施工详细工艺见2015版QB2015-0305《生态屏障项目防渗系统作业指导书》。

渗滤液碎石导排层在铺设过程中,避免防渗层整体铺设完成后大型施工机具无法在防渗系统上行驶,导致材料运输困难,为此,我们通过周密思考,优化施工工艺,采取防渗系统与导排系统交叉施工的工艺来实现碎石导排系统无伤害化铺设工艺。填埋场设计和建设过程中往往忽视设置分区坝,进行分区填埋作业工作,从而导致降雨后整个库区底部汇水面积全部混合未污水,导致渗滤液处理量增加。为此通过长期经验积累在建设过程中我们充分考虑后期填埋作业顺序,合理设置分区坝。后期进行分区填埋。渗滤液进行分区处理,雨水自然排放。

从2004年生态屏障建设以来,公司通过文字资料的总结和经验积累已经编制《生态屏障项目防渗系统作业指导书》并逐年修定,并在此基础上编制并动态更新《生态屏障防渗工程建设与运营管理技术规范》,有效的指导项目作业和质量控制重点。

通源环境,17年的发展历程里始终践行“责任”二字。为了责任,坚定而不动摇;为了责任,坚守而不失诺。因为责任,所以:团队敬业、协作成功、以诚相待、广交朋友。公司始终坚守“保护生态环境,建设绿色未来”的使命,秉承“有责任、负责任”的态度,做到“责任铸就,境善境美”。

通源品牌标识由“通源”首字母“T”展开创意,采用图文结合的方式,图形部分与文字部分,形成一个对比鲜明、动静相宜整体,传达出通源集团稳健通达、气蕴生动的品牌形象。线条稳重平实的“T”是视觉核心,象征通源“有责任,负责任”的企业文化,坚固敦实的“T”,象征通源“责任铸造,精益求精”的品格。由“T”延伸出的海蓝、青绿、明绿曲线,构成一个极富流体动感的椭圆图形,以开放式线条,展现出集团的前瞻与格局。螺旋上升的图形,展示出集团专注环保科技,引领行业发展的美好未来。海蓝色,代表着通源坚定的发展方向,与积极进取的企业精神;青绿色,代表着通源为社会大众创造的根本价值——生存环境的净化优化,境善境美;明绿色,近于明黄,展现了环保朝阳产业的灿烂明天;天蓝、海蓝、青绿、明绿是通源品牌的专用色,色彩的渐变处理,自然、和谐、生动, 构成高识别度与感染力的图形。配合色彩鲜明的图形,企业名“通源环境”采用稳重大气的黑色,笔触与“T”呼应,厚重而稳健,传达出“责任”、“信赖”的感受。通过VI设计,对内征得了员工的认同感、归属感,加强了凝聚力,对外树立了企业的整体形象,资源整合。有控制的将企业的信息传达给受众,通过视觉符码,不断的强化受众意识,从而获得认同。

专家团队

-

- 吴明红

-

教授,博士生导师,上海大学国家211重点学科环境工程的学科带头人,杰出青年基金获得者,教育部长江学者,俄罗斯工程院外籍院士。现任上海大学副校长,兼任中国核物理学会、中国核学会粒子加速器学会理事,中国辐射加工行业...

-

- 王凯军

-

博士、研究员,博导,清华大学环境学院副院长、国家环境保护技术管理与评估工程技术中心主任,享受国务院特殊津贴。主要研究领域为厌氧生物发酵研究,水污染控制的研究、开发和技术推广工作。并先后开拓了水解-好氧生物处理...

-

- 徐海云

-

享受国务院特殊津贴专家,教授级高级工程师,现任中国城市建设研究院总工程师。长期从事城市固体废弃物处理等环境工程技术研究、设计与管理工作。国务院政策发展研究中心项目“中国大城市垃圾处理问题研究”项目负责人。

-

- 焦 正

-

上海大学教授,博士生导师,环境与化学工程学院副院长。上海市曙光学者。毕业于中国科技大学并获得理学博士。先后在中国科学技术大学、日本大阪大学产业科学研究所、法国科学院电子微电子与纳米技术研究所从事纳米环境传...

-

- 黄沈发

-

高级工程师(教授级),享受国务院特殊津贴,2011年入选“上海领军人才”。现任上海市环境科学研究院副院长,国家环境保护城市土壤污染控制与修复工程技术中心主任。上海大学兼职教授。兼任上海污染场地修复产业技术创新战略...

-

- 张 华

-

上海市政工程设计研究总院资深总工,教授级高工,上海市政府、海南省政府和广西省政府工程评审专家,上海市注册咨询专家,国家注册公用设备工程师,美国glg group公司专家团成员、美国C.D.M工程公司顾问、美国蓝山资本中国...

-

- 吴 克

-

吴克,男,硕士,教授。中国微生物学会酶工程专业委员会委员,安徽省生物工程学会常务理事;安徽省微生物学会常务理事;安徽省环境科学学会常务理事;ㄍ生物学杂志》编委。安徽省固体废弃物能源化利用工程技术研究中心主任和合...

-

- 倪国华

-

博士,副研究员、硕士生导师中科院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所副主任,国家环保部环境保护科技专家、 捷克国家自然科学基金评审专家。主要从事等离子体源设计、等离子体技术在环境领域的应用研究、热等离子体材...