根据基建通大数据统计,7大建筑央企2018年新签合同额总计已达8.3万亿,2019年约在9.8万亿(中国交建尚未公布年度新签数据),照此下去,2020年将超过10万亿。与此同时,营业收入也在年年上涨。2018年总的营业收入达3.9万亿,2019年大约在4万亿左右。

年年“增长”的业绩和压力

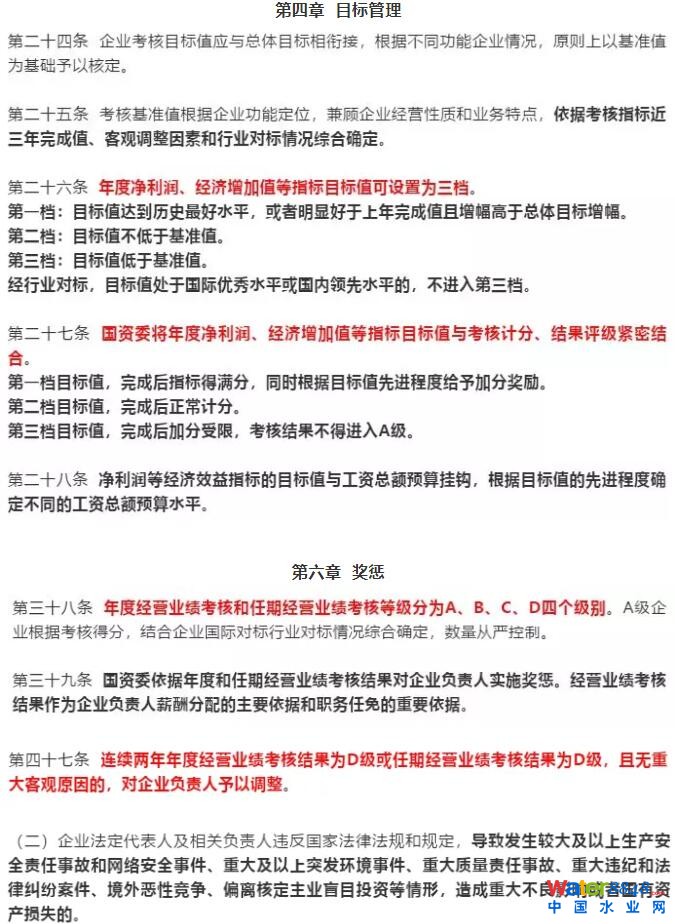

根据国资委颁布的《中央企业工资总额管理办法》及《央企负责人经营业绩考核办法》,企业经营业绩考核结果会作为企业负责人薪酬分配的主要依据和职务任免的重要依据。

作为国家基建排头兵,建筑央企们每年给自己定的目标,都是只许前进、不许后退。因为一旦被评为落后企业,不仅一把手都面临被撤掉的可能,企业也将面临被整顿合并的风险。所以,每年上报的业绩都要比上年多个几十亿、几百亿。

中央企业负责人经营业绩考核办法

国务院国有资产监督管理委员会令

第40号

第四章 目标管理

责任状上白纸黑字,就算没完成也要东拼西凑,于是就出现了某些下属子公司谎报、少报、虚报业绩的情况:

有的明明超额完成了年度目标额、营业收入,却只比上年上报多一点点,剩下的额度转移到下一年,以防下一年业绩下滑。

还有的企业,为了业绩达标不顾自身实际情况疯狂接单,尤其是金额巨大的PPP项目,看似数据漂亮,其中却蕴藏着许多风险。

优秀企业不敢太高调,落后企业却在打肿脸充胖子,于是,合同额如滚雪球一般越滚越大,差距也越拉越大,业绩水分越来越大,最终对二级集团及总公司层面的数据统计和战略规划,造成误判,这也是企业发展中最大的隐形风险之一。

真实的市场行情

实际上,要求企业年年保持更高增长率这样的要求并不现实。

其一,基建市场受国家政策影响比较大,建筑央企业务在较大程度上依赖于我国政府在铁路、公路、市政建设及其他公共交通基础设施建设方面的政策基调及投资开支。若国家基础设施建设政策、 PPP 项目政策、货币政策、外汇管理政策、税收政策、房地产行业政策等方面做出调整,一定程度会给企业带来不确定影响。

早有研究报告显示,建筑业进入“存量竞争”时代。随着国内基础设施的完善,市场终究有饱和的一天。

正如基建通曾经的分析:市场不可能是永远吃不饱的贪吃蛇。建筑业市场需求总量的临界点要么已经到来,要么正在到来,不会有更高的总量。

2018年,全国建筑业总产值235000亿元,同比增长 9.9%。2019年,我国建筑业总产值248446亿元,同比增长5.7%。增速在放缓。

其二,企业基数越大,向上增长的空间就越难。

比如中国建筑在建筑业务方面(不含房地产业务)的新签合同额,增速从16年就开始下滑,18年是近10年来下滑最为严重的一年。

请正视一线施工企业现状

根据很多基友反馈,许多建企项目部存在普遍亏损的情况,尤其是铁路领域。有项目负责人这样调侃:你不干,那就等着活活饿死;你要是硬着头皮干,那就有可能亏死,整不好还有可能触犯法律。

目前,工程定额中工料机运管等各项费用普遍偏低,很多单位为了完成产值,冒着亏损的风险也要把活干了,这也苦了基层干项目的一线人员。

除了投标时被迫无底线的降价,一线施工单位还要承担巨额的“社会协调费”、停(窝)工损失费、环保费以及部分地区“吃拿卡要”费等,导致工人只能被迫放弃休息权无限加班,才能勉强把工程干下来,大部分企业处于亏损状态。即使偶尔有不亏损的项目,也是靠5+2、白+黑赶出来的,甚至可能是偷工减料换来的。

这或许只是行业部分施工企业的现状,却代表了许多工程人的心声。

那些好大喜功、报喜不报忧的数字,像毒药一样蚕食着企业的肌体。而实事求是、精准到位的数据公示,才是企业正视现状、良性发展的开始。

通哥认为,经营业绩能够保持稳定增长可喜可贺,但是,切不能为了追求规模和数据漂亮,而盲目接单扩张,埋下亏损的巨大隐患。

来源/编辑:基建通原创,作者:花轮

转载请注明来源和作者!侵权必究!