LID下的海绵城市建设及实践分析

2021-03-18 09:30来源:中国高新科技作者:赵伟

0.引言

近年来,“海绵城市”的建设成为了社会普遍关注的话题。海绵城市的建设不仅能够提高城市的适应能力,适应环境的变化,还能够承受雨水带来的自然灾害,具有一定的弹性,因此也可以称之为“水弹性城市”。在中央城镇会议上指出在现阶段要加强对海绵城市建设的重视程度,在全国开展海绵城市的试点建设,一方面解决当前城市渗水的问题,另一方面通过海绵城市的建设充分发挥环保作用,有效地改善城市中现存的环保问题,助推城市的建设和发展。

1.LID概述

1.1LID概念

在20世纪末,美国首次提出了关于低影响开发的相关理论,低影响开发在实际运行中主要的原理是对自然水文条件进行模拟,并借助相关的技术对雨水进行控制和管理,针对暴雨环境下的雨水采取径流的方式来降低因为雨水造成的水资源污染。在LID的背景下,通过人工或者是自然渗透设施的应用能够对地下水起到一定的补充作用,利用池塘和湿地对雨水径流实现净化和利用,有效地提升了生态系统的自然修复能力,对水环境起到了良好的改善作用。

1.2LID技术体

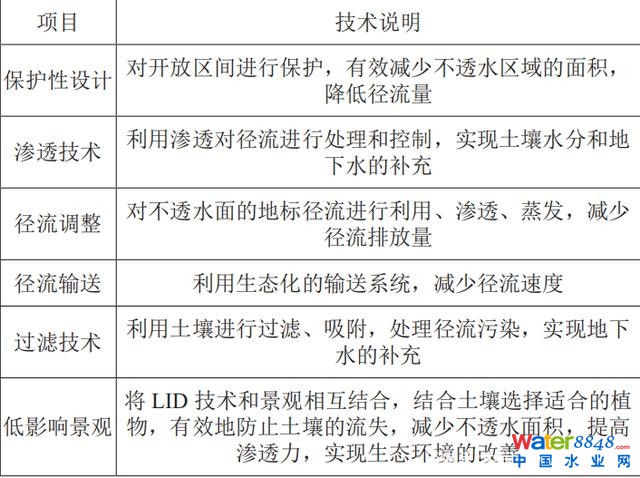

系LID技术主要分为保护性设计、渗透技术等6个方面的内容,如表1所示。

表1 LID 技术说明

2.基于LID背景下海绵城市建设

在传承的过程中,结合古代先贤和发达国家的理念,在我国基本国情的基础上提出中国海绵城市建设的时间策略,最大程度上减少由于城市的开发对原有自然水文特征和水环境的破坏,将城市建设成为自然积存、渗透和净化的海绵体,让城市在建设的过程中能够像海绵一样具有适应环境变化和抵御自然灾害的能力,更好地实现修复城市水环境,保障水安全的目标。

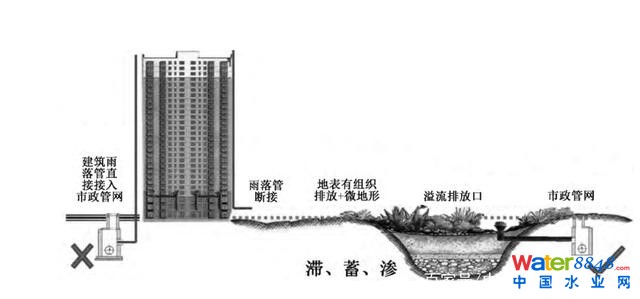

2.1源头减排

利用自然下垫面的滞渗作用更好地减缓地标径流的产生,能够在一定程度上控制雨水的径流污染,改善生态环境,实现水资源的积存。从源头上进行减排,改善了过去简单收集快排的方法,通过微地形设计和竖向控制等各种技术方法对地表径流进行有效的控制,如图1所示。

图1 源头减排示意图

2.2系统治理

水的外部性很强,因此在治理的过程中需要结合多个方面进行综合考量。首先,在系统的完整性方面,可以避免生态系统的碎片化,充分地发挥自然地理下垫面对降雨径流的积存;其次,建立完整的水系统,结合水体的岸上岸下,实现水环境治理和维护的联动效应;再次,以水环境为导向建立完整的污染治理设施系统;最后,构建较为完整的治理体系,实现污染源的控制和拦截,促进内源治理。

3.海绵城市LID背景下建设实践案例分析

杭州萧山区新街街道小城镇环境综合整治为贯彻落实省委、省政府关于实施小城镇环境综合整治行动的重大决策,加快推进两美浙江建设。新街街道地处浙江省杭州市萧山区城区东部,钱塘江的南岸,区位优势明显,交通非常的便捷。新街街道南邻北塘河,西靠九号坝直河,海绵城市建设是新街街道小城镇综合环境整治工程积极响应国家号召的体现,对于保护水资源和减轻洪涝灾害起到非常关键的作用。本项目结合国内已有的研究成果和工程以及萧山区新街街道对海绵城市的规划要求,进行了以下几个方面的研究。

(1)对新街街道包含周边的水环境以及水生态系统的情况进行调查分析。新街街道小城镇包含一个社区和周边的老街道,市政雨水管线老化的现象比较严重,下雨道路排水情况较为缓慢,为了有效地改善街道道路排水的情况,减轻城市的内涝灾害,现进行雨污分流。首先,针对新街街道以及周边的水质是否存在污染源的情况进行调查,根据调查的情况来制定相应的计划表。其次,针对现有的排水系统进行检测,对流经率进行核对,从而制定相应的改善措施。

(2)制定科学合理的施工方案。根据类似的工程或者其他可以借鉴的工程资料和经验,制定合理的施工方案。查找海绵城市建设过程中更加合理科学的施工方法,促使排水系统中排水更快,避免其他的杂质生物进入地下雨水管中。

(3)改善现有道路的透水性。在传统城市道路建设中,暴雨过后会产生大量的污染物,因此可以采用多孔海绵水泥路面。多孔海绵水泥混凝土被用在城市道路建设的过程中,作为一种新型的生态环保性材料不仅可以有效提高行车的安全性和舒适性,还能够有效减少地表径流的流量,有效改善城市现有的生态环境。

(4)基于低影响开发城市的水系。在海绵城市建设中要充分地利用现有水系中的排放和调蓄能力,避免因为水资源对城市的生态环境造成一定的污染。可以在滨水绿化带设置相关的缓冲带,这样能够降低雨水径流的情况,在水系岸线也可以利用木桩等措施进行生态驳岸,这样的方式可以在一定程度上有效提高水系的自我净化能力。在城市建设的过程中,基于低影响全面植入海绵城市的建设理念,将城市打造成为风景优美的山水城市,有效解决了水资源和水安全的问题,实现了水资源的循环利用。

综上,基于低影响下的海绵城市建设在某城市的新区得到了有效的推动,不仅提升了城区的年径流控制率,还减少了雨水径流损失和雨水径流污染对城市生态环境造成的负面影响。因此,海绵城市的建设要将低影响开发的理念渗透其中,逐渐形成具有特色的思路和做法,并且在发展的过程中确立长效发展的目标规划,建立相对完善的制度和机制。在未来的发展过程中,海绵城市的建设将逐渐走向全域化和长效化,经得起国家和社会的考验,助推城市水资源循环利用,保护城市的生态环境,为城市的可持续发展奠定坚实的基础。

城市|全球7个高颜值海绵城市,河道修复经典案例分享

来源:城市观察员,《城市观察员》官方帐号,|青蓝文旅 ID:tsiland」

全球7个高颜值海绵城市河道修复经典案例分享全解析。

来源 | GVL怡境生态、景观周

全球7个高颜值海绵城市河道修复经典案例分享全解析。

01

西根城市中心河道修复

30多年来,“Siegplatte”作为一个大型停车场,将Siegen市中心的河流中心地带隐藏起来,成为自给自足的战后现代城市的象征。

随着河流的复兴,180米长的新“Siegtreppen”,重新设计进一步的广场,长廊和桥梁在附近的胜利赢得了Siegen它的城市中心在河背上。 清晰可读和慷慨的自由空间结合了居民对城市生活和“绿色”娱乐的多方面要求,与水元素直接接触。

在拆除“ Siegplatte”(位于Sieg河堤防上的停车场)之后,2012年至2016年期间沿着河段的大规模台阶建设使得新的直接通往河段的河流成为可能。锡根市中心。希格(Sieg)自然化,拥有草皮的岛屿和岸堤,可以使水生动物和两栖动物通过生物通道。180米长的楼梯雕塑在河边,成为城市与河流互动的表演舞台。鉴于西格(Sieg)的自然风光,西格特雷彭(Siegtreppen)变成了聚会场所。流域变成了上下城镇之间的垫脚石。该项目获得了无数奖项,并获得了2017年德国景观建筑奖的“绿色基础设施作为战略”类别。

02

隆德理工学院校园河道修复

一片略微向东倾斜的广阔绿地构成了LTH校园的景观,这片土地曾用于耕种。LTH大学建立于1961年,学校的定位是在瑞典南部为包括建筑学在内的理工科专业开设一所高校,如今LTH大学已为1万名学生提供了接受高等教育的机会。

建筑师Klas Anselm在场地上排布了十几栋建筑;简约的红砖建筑星星点点的散布在斜坡上,位置相当偏僻。学校相关部门相信学校会快速发展,这些单栋的建筑将会得到扩张,最终缩短建筑之间的距离。确实,学校是得到了发展和成长,但也还没有发展到各个单元之间能产生有效联系的程度,这会让校园看起来是美丽的,但却缺少互动。显然,校园内缺乏的是能够丰富社会生活的一种“密度”。

这个校园景观项目便是针对如何补救上述缺点的一个解决方案,这块场地相当的隐蔽,而且风还很大,不过有一个部分是突出的:两个池塘周围的区域。这块区域原来是一个旧的粘土采石场,以前用来供应制砖原料,粘土坑是地下的深井,如今已充满了水。与周围开阔、倾斜的地面相比,这里有着引人注目的背景环境:在边缘处有一个急剧的下降,近乎垂直。这里的气候不同于校园的其他地方,茂盛的植被可以抵御风的吹拂,滨水的特点同时优化了场地质量,这应该是学校发展新社交中心的一个良好开端,多年来它一直缺乏这种社交属性。

景观设计的理念是让人们以不同的方式去接近池塘陡峭的边缘,这样做的目的是在池塘周围创造具有社会吸引力的场所和散步地。设计师建立了双向设计原则,大池塘的西边提供了可以驻足、坐下、观景和约会的地方,这里的阳光甲板和平台位于水面之上,靠近边缘。而东区则恰恰相反,那里有一条蜿蜒的长廊,包含着一些较小的社交空间,沿着落差上下排布的楼梯在局部区域是一直延伸到水面的。

因此,东边和西边的设计和所用的材料也有所不同,西边的甲板选用的是木板。三个平台分别被命名为休息室、凉亭和剧场,这也是设计这三个场地时所依据的概念。东边是一个由拉伸钢板和楼梯组成的装配平台,就像你在建筑工地上看到的那种类型,这也反映了学校的一些授课内容。东侧是平缓的,几乎漂浮在水面上,设计师在此精心安排了一条有趣的散步长廊;西侧坚固、稳定、重力高,形成了休息和社交的场所。

学生、老师、研究人员和工作人员可以在课间和闲暇时去池塘区放松身心,这里也是新生每年初秋举行入学典礼的场所,也支持开展各种自制船只的水上竞赛活动。

03

美国PLAYA VISTA中心公园河道

该项目是对一个中心公园的建造。该公园位于Howard Hughes航空公司之前所在的位置,该公园是美国洛杉矶区域所要求的最后一个发展项目。设计团队在项目开始之前,就场地的条件和地理位置做了一个仔细的讨论预调查,他们决定将该公园构造成一个公共艺术装置的形象,希望能够通过一系列不同种类的景观排列带给游客们独特的体验与感受。

公园内有一个中心轴线和位于两侧的园景树,它们共同对公园的场地做了一个更规范的划分。

该中心公园面积大约为9英亩,其中的公共区域也是应有尽有,包括几个小型的运动场,游乐园,足球场,几个植物小花园,水景和一个壳形的演奏台。完工后的公园已然成为了该社区的焦点,人们喜欢茶余饭后来到这里散步闲谈,仔细品味公园的艺术美和享受生活的乐趣。而且,设计团队十分注重人造景观与自然景观的和谐,每个区域都可以直观的看到美丽的自然环境。

05

美国斯坦福德市磨坊河公园及生态绿色河道

改造前,磨坊河公园及绿道所在的区域是一片遭受严重污染的被遗弃的河边陆地。这座建于1922年的磨坊厂倒闭的时候,残留的墙体阻断了城市与沿河居住的居民之间的联系。随着城市化进程的加速,磨坊河的水流成为了市中心洪流的主要来源。

而改造之后的公园则满布青翠、生机勃勃,使得康涅狄格州的生态及社会结构得到了优化。在与工程师及生物学家的通力合作下,团队所设计出的景观不但修复了水陆生环境,更通过修复渠道般的河流减少了洪水泛滥,同时也引入了数百种新型本土植物。

该公园变革性的影响在于其生态可持续性所激发的社会可持续性与社会公正。沿河岸而建的数条步道将周边的社区与这片活力四射的景观串联为一体,这也是近百年来首次将河流的边缘向群众开放。

项目设计为居民的娱乐提供了充足的场所,巨大的草坪与瞭望台也可用于举办大型活动。磨坊河公园重新定义了活跃的都市生活,这里已然成为了生活、工作、商业发展及经济可持续发展的催化剂。

05

美国威拉米特河滨水绿道景观

06

日内瓦Aire河畔花园与原始河道复兴

临近日内瓦市的Aire河流经历史悠久的农耕村落。这条河道从19世纪末期开始就逐步被改为运河。日内瓦市政府于2001年发起一场竞赛,旨在将河道恢复到初始蜿蜒曲折的自然形态。竞赛简介的文本更偏向生态方面,仅仅重视环境改善的合理需求,而忽视了任何设计价值与考量。自然与文化被置于完全相反的两个极端。

Group Superpositions的方案则提出采取另一种方法,从而将紧迫的生态迁移与更宏观的文化变更结合在一起。新建的河流空间和原有运河河道上狭长型的新建花园通过复杂的设计建立起紧密的联系。绵延的运河河道是建成这一矛盾体的关键,景观既要有静如止水的特点,又要引发人们探索的欲望,既是一个休闲而惬意的场所,又富有寓教于乐的意义;如果缺失任意一点,设计都不能构成一座真正的城市花园。

钻石形状的集水设施开启了一系列复杂的水道系统。这些水道是沿河去除河道两侧的腐殖质层形成的新的河道。腐殖质层是植物、动物的残尸形成的,这些腐殖质不断沉积形成了自然的河道。

钻石形的岛能接受之前的河道曲线。风景园林师人为干预了自然的河道走向,然后就让自然力来接管河道的维护。

新河岸建成一年,景观效果非常令人吃惊。河水流动冲刷了各种砾石、砂砾。河流的轮廓很清晰,但是河岸景观的设计是非常自由的。

在整个流域、原有的山丘形态和人为改造的痕迹中,这条狭长的河畔花园将这些场面、视野、冲突等构成一场真实版爱森斯坦式“蒙太奇”。旧运河留存的痕迹使得新的设计情景之中饱含复杂的时间性,有着十分遥远又非常现代的奇异感。空间与时间的冲突之间充满着记忆与希望。

设计达到了壮观的效果,并且概念上和许多“大地”艺术家的作品有着异曲同工之妙。对自然情况的人工干预产生明显的效果,却也任凭自然侵蚀力的摆布。在水流进入这片新的河道区域一年之后,结果远远超出设计团队最乐观的期待:在这条充满惊喜的路线上,河流展示出的多元材料,如沉积物、砾石、沙子以及最初诞生的菱形几何等,形成了极其丰富的河流地貌。

07

新加坡碧山公园

碧山宏茂桥公园为热带城市水文设计提供了新模型,建造景观解决新加坡供水独立和管理洪水的双重需求,同时在紧密的城市内能够接触到繁茂的滨河生态。

在改造之前,加冷河是公园和社区之间一条明确的边界线,由于急需升级改造,成为了坚固的混凝土运河。该设计团队与公园和水务管理局合作重新思考传统基础设施方法,最大化土地、财政和人力资源。

摧毁运河、修复河流的这一大胆举动超出了预期的承载能力,而且比改造的混凝土运河花费还少15%。经过简单且精心设计,公园和河流之间模糊的界限将该社区城市用水系统的实用理念转变成亲近自然的关系。

由于20世纪60年代和70年代新加坡快速发展的现代化和城市化步伐,设计师建造混凝土排水渠道和运河减缓普遍的洪涝灾害。同样的,加冷河也位于几个重要地方的混凝土河道中,这样季风时节的雨水会很快地排走。

作为新加坡最长的河流,加冷河穿过该岛的中心长达10千米,从贝雅士蓄水池下段到滨海蓄水池,是较大型城市供水系统中的一部分。

碧山宏茂桥公园也是新加坡最受欢迎的核心公园之一。该公园建于1988年,是碧山新住宅城镇和宏茂桥之间的休闲地和防护绿地。但是,由于运河的划分,该公园的分离状态也很明显。

2006年,新加坡国家水务局PUB发起的活跃、美丽和净水(ABC)计划——将不再具有排水和供水功能的国家水体改造成活跃的新空间,用于社区融合和休闲娱乐。作为急需的公园改造升级以及改善运河能力计划的一部分,这个新设计将看似相反的需求结合起来。打破混凝土渠道和建造自然水道的方案也是第一次在新加坡设计。

该方案在一个泛滥平原理念的基础上设计,当水位低时,人们能够在宽阔的河岸沿线亲近水、享受休闲活动,而在暴雨时期,河流附近的公园绿地成为一条运输线路,运送下游的水流,在公园内进行多种土地利用,为公共活动建造出更多的空间。

该河流横切面的修复意味着虽然之前该河道拥有17-24米最大宽度的洪涝容量,但该河流现在扩宽到100米。河流的运输能力也大约增长了40%。

设计师提议使用传统土壤生物工程技术稳定新河岸,弥补电脑模拟的缺失。该公园内的一个区域用来测试从未在热带区域运用的12项技术,开拓新知识和抑制怀疑。结果促进了植被的健康发展,而且设计师会在反复程序中调整模型的土壤条件、坡度和植被根部强度。最后,设计专家和客户投入巨资训练建筑团队,因为他们握有建筑结构的第一批草图。

成列的新河道蜿蜒曲折、宽度各不相同,建造出各种流动形式,成为自然河流系统中的特色景观,建造出有价值、自然和多样的栖息地,营造生物多样性。泛滥平原的设计也在新加坡引入了一个新型公共空间——3座新桥、梯田状的滨河走廊、滨河台地、横跨河流的垫脚石以及净水供养的水广场都会拉近人们与河流的距离。其亲近水和体验其所有自然韵律与美丽的能力转变了人们保护环境的责任感。

其他的新设施包括2个游乐场、2个新饭店、卫生间和地标“回收山”(由旧河道回收回来的混凝土块建造而成的观景台)。这个充满生机的公园每天24小时开放,成为人们日常生活中的一部分;这有练习太极的广场、足球场、长凳以及供情侣独处的角落。

关于青蓝文旅

「来源: |建造云 ID:jianzaoyun」

300万注册建造师智慧学习交流平台

海绵城市,指城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。海绵城市建设遵循生态优先等原则,将自然途径与人工措施相结合,在确保城市排水防涝安全的前提下,最大限度地实现雨水在城市区域的积存、渗透和净化,促进雨水资源的利用和生态环境保护。

一、城市住宅区海绵策略

随着城市居住用地面积不断增加,城市自然地表被居住区域的不透水硬质材料替代,雨水自然下渗、净化和收集面临很大挑战。住宅区的景观用地应考虑结合海绵城市设计方法,在有限的绿化面积里,采用下渗、滞留、净化的策略,缓解城市居住区洪涝灾害。

1、传统住宅区——宅间雨水花园

传统住宅区中的绿地可以改造成下沉式宅间雨水花园,用来收集周边硬质铺装的雨水。

2、传统住宅区——停车场雨水花园

传统住宅区中的停车场可以改造成透水植草砖生物滞留带,用来收集周围雨水。

3、传统住宅区——活动场地

传统住宅区中的树池可以改造成滞留式生态树池,用来收集开放场地中的雨水。

4、传统住宅区——宅间道路

传统住宅区中的宅间道路和绿化带可以改造成透水路面和生物滞留池,用来收集道路上的雨水,避免路面雨水沉积对居民生活造成影响。

5、传统住宅区——车行道

传统住宅区中的车行道考虑机动车荷载,一般不建议使用透水路面,而是利用道路两侧绿化带收集、消纳路面雨水径流。

6、新型住宅区——地库顶板小区园路

7、新型住宅区——地库顶板小区广场

高层住宅区中的硬质广场可以结合透水铺装、排水明沟及生物滞留设施,设计成一个集收集、净化、储存雨水于一体的良性循环系统。

8、新型住宅区——地库顶板小区绿地

二、绿色屋顶海绵策略

雨洪来临时,建筑屋顶产生的径流是导致城市内涝的重要原因之一。因此,将城市的建筑屋顶改造为绿色屋顶能有效缓解城市雨水径流压力。一方面,通过海绵城市结构来收集、储存雨水,并利用雨水进行浇灌,可以节省各种能耗;另一方面,绿色屋顶将形成良好的城市景观,提升城市的整体绿化率。

绿色屋顶策略中,表面种植绿色植被,用以吸收雨洪期间多余的雨水径流,通过植物根系净化过滤,将雨水收集到雨水桶进行存储回用;绿色屋顶底层有轻质土层、防根系穿透层、排水层以及防水层等多层结构保护,同时能保护建筑表层,多样植物搭配的绿色植被层可以吸收建筑热量,缓解城市热岛效应。

1、开敞型绿色屋顶

绿色屋顶设计有基本结构层,同时屋面坡度大于2度,以有效汇聚、收集雨水。

2、密集型绿色屋顶

密集型绿色屋顶荷载承受能力较高,能够种植覆土较高的乔木、灌木,打造景观体验丰富的屋顶花园。

3、低荷载坡屋顶

屋顶结构顶板荷载不能满足绿色屋顶结构和植物荷载,其坡度较大,绿色屋顶结构容易滑落,抗风性较低,不能实施绿色屋顶。雨洪期间雨水排放至建筑周边,增加内涝风险,雨水浸泡危害建筑地基。坡屋顶长期受到雨水冲刷,屋檐、屋脊结构损坏,加剧建筑老化。可以增加屋檐排水槽、雨水管、雨水桶等结构,组成坡屋顶雨水收集系统。

三、城市道路海绵策略

目前,我国正处在城市化快速发展的关键时期,城市不透水面积急剧增加。城市道路作为城市主要不透水下垫面之一,占建设用地的比例超过了30%。与此同时,传统管道排水方式导致道路排涝压力大、路面污染严重等突出问题,难以满足现代城市建设对生态环境的需求。城市道路运用海绵城市设计策略,在收集利用道路雨水径流、污染排放等方面可产生巨大的经济、生态和美学效益。

1、生态树池

树池的标高一般比路面低一些,用以收集、初步过滤雨水径流。就行道树而言,一系列连贯的树池可以被设计成潜在的收水装置,最大限度地发挥收集、过滤雨水径流的作用。

2、生物滞留池

生物滞留池是一种窄的、线性的、配置丰富景观植物、具有规则形状(常为长方形或正方形)的下凹式景观空间,具有垂直的池壁和平缓的纵向坡。

3、道路渗井

在空间极为受限的邻里街道,因为没有有利条件设置生物滞留设施,通常采用设置渗井的方式来实现海绵城市。

4、道路中心隔离带

道路中心绿化作为常见的道路绿化形式,在海绵城市建设上有很大的潜在利用价值。道路两侧的滞留池和中心绿化在本来没有联系的情况下,结合道路横坡的现状,可整合为一个新的排水绿化生态系统,是一个可以用来应对道路积水的新策略。

5、立体交通

采用入水口初期弃流、入水口拦截装置、高架下滞留池设计等方式。

6、生态停车场

生态停车场是一种具备环保、低碳功能的停车场,具有高绿化、高承载的特点,同时使用年限也长于传统停车场,生态停车场可与生物滞留池及植草沟结合设计。

四、城市公园绿地海绵策略

把城市公园绿地中的海绵设施连成系统能够有效传输和消纳雨水,在强降雨时能有条理进行处理、消化雨水径流,同时层级净化雨水径流中的污染物。在收集绿地周边区域雨水时,若植草沟不能直接引流,可以通过设计地下管道,引流至绿地公园进行雨水消纳,地下管道与海绵设施相互结合。

1、城市公园道路

2、雨水花园

3、大型下凹绿地

4、斑块绿地

五、大面积硬质场地海绵策略

现存硬质场地基本为灰色建筑,土壤经反复夯实硬化,几乎丧失透水性能。常规硬质工程雨水管理,并未对雨水有害后果做出相关回应,排放方式仅是简单地将污染问题从一个地方转移到另一个地方。根据海绵城市相关理论,城市内部大面积硬质场地在暴雨期间,应有效解决快速排水问题,减少地表径流,在一定情况下,增加净水与蓄水功能,增加生态效益。

1、无地下空间广场

2、附带地下空间广场

3、商业街区