垃圾渗滤液处理迎来“全量化”时代

自从今年2月新的《生活垃圾填埋场污染控制标准(征求意见稿)》发布,垃圾渗滤液“全量化”处理项目就愈发多了起来。从去年1月至今,全国共开标39个渗滤液全量化处理项目,其中2021年全年仅10个,但今年前十个月就已达29个。

垃圾渗滤液处理已迎来“全量化”时代!

一、渗滤液处理:“挤”出来的是水,留下的是污染物

很多人知道“渗滤液”或许是通过一轮又一轮的环保督察,在一起起与生活垃圾处理有关的案件中,渗滤液的出镜频率极高,它是一种含高浓度有机物、高氨氮、高盐分及重金属等有毒有害物质的废水,其CODcr和BOD5的浓度可达90000mg/L和45000mg/L,看起来是一池黑水,闻起来是阵阵恶臭。

对于填埋场来说,渗滤液中水的来源有两个,一是垃圾自身含水及有机物降解水;二是外来水,包括降雨、降雪、地表水和地下水入渗等。

全国生活垃圾填埋场日产生渗滤液约11万t,年产总量近4000万t。

现行的《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)规定,自2011年7月1日起渗滤液应全部自行处理达标排放,主要排放限值为CODcr≤100mg/L、BOD5≤30mg/L、氨氮≤25mg/L、总氮≤40mg/L,同时对总汞、总铬、总镉、总铅、总砷等重金属指标提出了排放要求。

为满足GB16889-2008要求,住建部和原环境保护部分别制定了《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》(GB50869-2013)和《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范(试行)》(HJ564-2010),均推荐选用“预处理+生物处理+深度处理”、“生物处理+深度处理”或“预处理+深度处理”等组合工艺。其中代表性工艺为“厌氧生物处理+MBR+纳滤+反渗透”。

2008年7月1日后建设的渗滤液处理设施共557座,总处理能力为40888t/d。其中,执行GB16889-2008标准的设施共281座,处理能力为24148t/d;含RO工艺渗滤液处理设施共268座,处理量为22661t/d;而执行GB16889-1997中一级排放标准的仅有11座,处理量为1075t/d。

由此可知,反渗透工艺占主导地位,约占新建处理设施的48.1%。以执行GB16889-2008和GB16889-1997中一级标准的渗滤液处理设施为达标处理设施,其渗滤液处理总量为20998t/d,达标率为51.4%,但看实际情况,达标渗滤液处理工艺的实际占比应远低于这个比例。

分析原因,一是生活垃圾处理补贴少,不能满足达标排放技术处理费用要求。目前达标处理技术主要为含RO的组合技术,其建设成本高达4~10万元/吨水,处理费用为40~70元/吨(不含设备折旧、利息),如果第三方运营,还需考虑设施折旧、利息等,加上后续浓缩液、污泥处理成本,其运营管理费用超过100元/吨。然而,目前我国各地垃圾处理补贴标准不一,大城市为80~250元/吨,其他大多数地区为20~50元/吨,其中用于渗滤液处理的可能只有5~20元/吨,远不能满足渗滤液达标排放处理费用。

二是传统上采用膜法处理渗滤液时会产生一定量的浓缩液(约占原液体积的20%~35%),其处理难度更大,处理成本更高,一般采取生活垃圾填埋场回灌、送往污水处理厂等方式进行处理。

从经济和技术角度分析,回灌会造成填埋场污染物的不断富集,从而使得渗滤液越来越难处理;而把浓缩液送往污水处理厂处理,对后者来说无疑属于“强迫营业”,因为这会影响其稳定运行。

同时,把费尽功夫浓缩得到的渗滤液重新用市政污水“稀释”后再处理一次,已失去了渗滤液处理的意义,无疑是人力、物力和经济上的巨大浪费。

说到底,传统的渗滤液处理很大程度上是在做“减量化”:把渗滤液中80%的水分提出来排掉,把大多数污染物继续留在了浓缩液中。

然而,《生活垃圾填埋场污染控制标准(征求意见稿)》第9.3.2条要求,“处理渗滤液产生的浓缩液应单独处置,不得回灌生活垃圾填埋场或进入污水集中处理设施”,为“膜处理+回灌”这条老路线敲响了警钟,“全量化”成为必由之路!

二、“全量化”的两大流派:膜法+蒸发 or 非膜法

“全量化”算不上是什么新概念,其技术路线总结下来无非两条:

1、在原有的渗滤液处理设施基础上取消浓缩液回灌等步骤,代之以MVR/MVC蒸发工艺进一步处理掉浓缩液,从而实现渗滤液的“全量化”处理;

2、二是从渗滤液处理“源头”开始即采用“非膜法”工艺,避免产生浓缩液,“一步”实现“全量化”。

以典型的非膜法工艺“芬顿高级氧化+曝气生物滤池”为例,它采用Fenton流化床作为预处理,去除部分有机物,并将难降解有机物氧化为易降解有机物,大大提高垃圾渗滤液的可生化性,通过后续的曝气生物滤池进行深度处理,可达到进一步去除有机物、脱色和脱除总氮的目的。

部分专业文献研究表明,该工艺技术处理出水可达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表2标准,且使用维护方便、投资运行费用经济,可彻底解决垃圾渗滤液反渗透(RO)处理工艺存在的运行成本高问题,并且无常规的反渗透膜法带来的浓缩液问题。

成本方面,环卫科技网在与拥有非膜法工艺技术的企业交流时,对方表示,非膜法处理新鲜的渗滤液,在CODcr超过10万的情况下,处理收费约50元/吨,若CODcr指标更低,处理费还可以进一步降低。而对于老龄化渗滤液,CODcr不再是核心问题,最需要解决的其实是总氮,非膜法同样可以应对,只是处理成本会较新鲜渗滤液略高。

总之,非膜法处理渗滤液在工艺方面不存在任何问题,且在综合考虑浓缩液处理问题的情况下,若要实现渗滤液全量处理,非膜法具有显著的成本优势。

可见,对于存量渗滤液处理项目,只要能够补齐浓缩液处理短板,即可实现“全量化”;而对于新建和改建项目,则可根据需要自由选择处理工艺。

相对来说,非膜工艺技术似乎更符合潮流,但它对于项目运维人员的经验和技术水平要求较高,不如膜处理+蒸发来的简单直接,这或许会成为非膜法推广应用的一个“拦路虎”。

同时,膜法处理渗滤液存量项目极多,不可能一股脑全部改为非膜法,因此膜处理+蒸发会在相当长的时间内继续占据大量市场。

三、问价“全量化”处理:从数百到数十,参差不齐

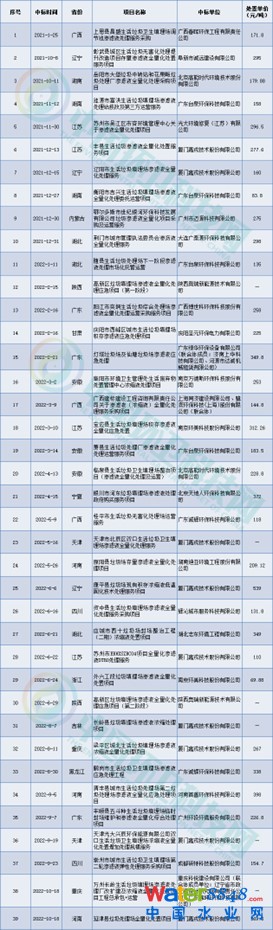

环卫科技网粗略汇总了2021年至今的垃圾渗滤液全量化处理项目信息,在不到两年里,全国开标了39个垃圾渗滤液全量化处理项目(部分非全流程处理,项目7单价应320),如下表所示。

2021—2022年渗滤液全量化处理项目汇总

整体来看,“全量化”处理项目单价差距不小,最低的南京环美中标杭州市外六工段垃圾填埋场渗滤液全量化处置项目,仅69.88元/吨;最高的嘉戎技术中标沈阳市康平县垃圾场积存浓缩液低温固化技术处理项目,价格达539元/吨。

排除个别偏离性数据,全量化处置单价大多处于100~400元的区间,而且超过7成的价格都在200元/吨以上。与以往的垃圾渗滤液处理项目相比,全量化处理显然价格更高。

企业方面,39个全量化处理项目中,嘉戎技术独得九个,占有率达23%,表现堪称一枝独秀,博世科、高能环境、光大环境、天地人环保等也都各据一席之地,说明国内垃圾渗滤液处理市场集中度已出现集中趋势,但依旧处于群雄争霸阶段,以嘉戎技术为代表的部分企业有望成为标杆性企业。