王凯军丨环保回忆录:餐厨垃圾产业的双剑合璧与三次融合

时间: 2021-10-28

来源: 绿茵陈

作者: 王凯军

王凯军老师年少成名,在科研上卓有成就。特别是,他和中国第一代环保工作者一起工作,经历了中国环保重大事件的全过程。

去年值王凯军老师生日,在弟子们的一再要求下,他开始陆续回顾从业以来的经历和经验,在此基础上,口述了《环保回忆录》。绿茵陈和913工作室一起,有幸记录整理相关内容。

本文截取了王老师从水处理进入有机固废领域的相关章节的部分内容,涉及对垃圾分类的预判、餐厨垃圾细分领域在国内的发展过程、与产业界的多维度合作等。

我们关于有机质固废的研究起步很早,在这个细分领域产生了最早的一批理论及产业化研究成果,储备了一些前瞻性的技术及实践经验,并在技术与产业的互动中提出创新理念,比如餐厨垃圾领域的“双剑合璧”与创新的“三次融合”。

应该说,仅仅是餐厨垃圾处理还很难说是跨界研究,虽然,餐厨垃圾属于固废专业范畴。但就餐厨垃圾的主体工艺而言,主流工艺是厌氧工艺,我们从事厌氧研究的反而应该是主角,所以无从谈到跨界研究问题。

01开拓有机固废领域

Develop the field of organic solid waste

关于工业废水领域的厌氧工作有一件很有意思的事情。

2005年左右,我们承担的“十五”863项目EGSB研究的鉴定会,请曲久辉老师主持做的验收。科技部柯兵主任在验收过程中问我过一句话,我印象挺深的,他说:你们工业废水处理项目厌氧负荷已经达到很高,设备做得也很好,你们认为下一步还有什么可以研究的吗?

我当时不假思索地回答:从大的方面来讲,厌氧在水的方面应该没有什么可研究的了,除非要研究一些特殊类型的化工废水、难降解废水或高盐废水,作为工艺本身,我们的研究已经非常完善。

正是由于有了这种想法,到2000年左右,我认为关于工业废水厌氧处理的研究应该告一段落了。由于推进了系列化、标准化、模块化和产业化,企业完全可以复制推广。我又开始转向城市污水,比如,2003年开始做阿克苏那些项目。大约5年左右的时间,我就没太关注废水厌氧处理。但是,因为餐厨垃圾的事情又把我拉回到厌氧领域,重新关注厌氧领域。

2000年前后,我被北京市政府聘为政府顾问团顾问。按说我应该被分在水环境领域,但是分组的时候,水的这组人才济济,如钱易院士等都在水组。后来政府那边就征求我的意见,问我能不能去固废组,我同意了。

顾问聘书

我从那个时候就开始参加固废方面市管委组织的会议。北京市固废处理方面每年的工作会向我们报告,听我们的建议。

北京市的固废战略最初是时任北京市委书记贾庆林定的:填埋为主,焚烧为辅。但是到我当顾问那时候,北京市垃圾围城的压力已经大得承受不了,就想做焚烧。

一提焚烧,社会反应就非常大。我们固废组顾问团就到全国各地参观垃圾焚烧厂,参观完写报告给市政府,以顾问团的口扭转政府的想法。这个过程里头,我学习到垃圾处理和焚烧的相关知识,也看到了北京市垃圾处理的问题。

我近几年讲到创新时,说过要干一行,爱一行,做好眼前的事非常重要。这是从我自己的经历有感而发的。我自己最早从事污水处理,但在很长一段时间里,却和固废打上了交道。打交道时间长了,就产生了一些关于行业发展的想法,并想办法延伸到了产业中。

当时,北京郊区县一共有18个水果蔬菜批发市场,新发地是最大的,还有六里桥、十八里店等等,都很大。像新发地市场,夏季高峰期要产生1000吨果蔬垃圾,这些垃圾都到了垃圾填埋厂。其实这些垃圾都是有机的,很适合用厌氧方式单独处理。早在2002年,我就写了一个政协提案,建议把大宗的果蔬垃圾、菜市场垃圾分离出来,单独用厌氧技术来处理,因为这些垃圾含水率太高,不适合填埋,也不适合焚烧。

当时,我们课题组搞两个新东西,一个是王岐山市长让搞的将生物质热解为居民供气;第二个就是我提出来的果蔬垃圾厌氧处理。我们课题组那时候戏称一个是搞“闷烧锅”,一个是研究“白菜帮子”。

焖烧锅和白菜帮子

另外一个非常巧的事,大概发生在2005年左右,科技部的柯兵处长把我、清华大学王伟教授和北京化工大学李秀金教授叫到科技部去看一个东西。

这是一位国外的华人女教授提的环境技术和建议的专报,相当于一个研究报告,说用厌氧技术来处理有机垃圾,是可行的,采用的技术是序批式厌氧处理。这位女教授后来也回国了。

看完以后,我们都认为这个技术不是特别先进的技术,欧洲连续处理技术都已经有了。我90年代初在荷兰留学时就参观过帕克一个100吨的示范项目,垃圾分选完后,采用厌氧处理。当时欧洲也有其他公司做湿式厌氧。提完意见,我们完成了咨询的事。

但是,出来以后我把王伟和李秀金叫在路边上,我建议提一个餐厨果蔬垃圾的科技项目,他们俩也都表示同意。后来我又约着他们俩一块找当时的科技项目主管官员柯兵,把上述想法汇报了一次。

柯兵听了我们的想法,认为这个方案给出了垃圾的第三种解决方案技术,有可能解决垃圾处理填埋和焚烧的特殊问题。为什么呢?这些餐厨果蔬垃圾不进填埋场,渗滤液问题就少了,不进焚烧厂,焚烧的热值高了,所以,当时这是填埋、焚烧技术之外另辟蹊径的第三种技术路线,。

柯兵非常支持,当时就让我们写东西,形成过一个项目建议书的初稿,后来有一段停滞了。再推进时,正是我从环科院到清华大学的过渡时期,正好在项目立项前后,我调到清华去了。这个课题经费是2000多万,据称是当时在环境领域单体最大的项目。本来如果我仍然在北京环科院可以单独做一部分,但我到清华以后,清华有王伟、左剑恶和我都搞厌氧,不能拿太多,仅做了一小部分,我们的合作方是仍然是十方。

我们工作推进卓有成效,产业方面,推动十方中标了全国第一个餐厨垃圾的BOT项目,200吨的昆明餐厨垃圾处理项目。十方后来又搞了济南、青岛、烟台的项目,以BOT模式投资了四个。十方在这个新领域确实做得不错,是少数能够盈利的项目。

当时,餐厨垃圾市场刚开始发展,全国范围内刚开始启动首批餐厨废弃物处理试点,发展模式不太明朗,大家都在摸索中找方法。餐厨垃圾细分领域的发展赶上了两个时机,一个是2006年左右的地沟油事件;另一个就是后来的“垃圾分类新时尚”,从上海传出来的指示带动了全国垃圾分类工作。

02餐厨垃圾的研究与产业化

Research and industrialization of kitchen waste

以前大家认为荷兰厌氧技术最发达,但是在这一期间德国有突飞猛进的发展。德国沼气行业,不是在工业废水领域,它完全是在固废和生物能源领域。特别是能源作物领域发展非常快,种植的农业作物秸秆直接粉碎后做厌氧。那个时期德国做了7000多个能源作物项目,去德国参观全国到处都是,可再生能源大幅度发展。

在到了清华一年以后,我就跟甘海南商议成立了清华大学-山东十方环境与生物能源工程研发中心。当时定了三个目标领域,工业废水和生物天然气、餐厨垃圾和生物质等领域。所以餐厨垃圾领域的研究与产业化也起源于此。

我到了清华后,左剑恶老师已经搭建与德国交流的平台,这一时期,我们一起去德国十几次,通过访问发现厌氧的重心确实已经转移到德国,跟德国的合作就相对比较多。它的可再生能源产业也是相对比较好。

这一时期,我们到德国参观UTS公司项目。我们说要跟它合作,它拒绝了,很牛地说:现在我们德国的事和东欧的事忙不过来,不考虑中国市场。

去德国交流合影:包括清华大学多人、化工大学李秀金教授和同济大学同仁,以及十方公司甘海南,后来中源创能公司创始人阎中和马盛创始人阮文权教授,也都受到访问的影响

两三年之后,欧洲的项目基本全都做完了,UTS就又和我们合作了。在济南的餐厨垃圾项目就用了UTS的一个技术——双环嵌套式厌氧反应器。

在济南项目的合作中,我们才知道UTS的老板是著名膜公司泽能的老板安德鲁·班乃戴克。我们都挺惊讶。我在2003年去加拿大进修时还参观过泽能,安德鲁本人接待过我们。

泽能被GE收购后,因为竞业禁止,他就到德国就创立了一个厌氧公司安纳基亚,UTS是安纳基亚子公司。济南、烟台的项目都用过UTS的技术,另外它还用在新加坡的餐厨垃圾项目上。UTS本来在中国有办事处,后来退出了。总部现在在新加坡。

由于我们在中国首次推动了他们公司的技术产品,安德鲁非常感谢我们,通过与左剑恶有密切合作的德国亚琛工大多曼教授,邀请我和左剑恶老师到他在美国西雅图的家里做客。比较遗憾的是,后来因为时间冲突没能成行。再后来,听说这位创业奇才又回到了膜领域,发明了帘式膜,是介于平板膜和中空纤维膜之间的一种膜。

03天时地利人和

Good timing, geographical convenience and good human relations

当时,搞餐厨垃圾的一帮人会不定期组织聚会。

第一次在四川成都,我没去,让博士后参加。第二次在青岛,由青岛天人曹曼组的局。我去了,同去的还有十方甘海南、中持邵凯、嘉博文黄卫华和中国水网(E20环境平台)傅涛等十余产业界人士。

我们晚上在青岛天人大厦天台上喝酒聊天,黄总郑重邀请我给他们公司出主意。

说起黄卫华,也蛮有意思。我跟他非常投缘,一见如故,也非常欣赏他的为人,但是在事业合作上却总是擦肩而过。可以说是“有缘无份”的典型。不像邵凯,虽然开始也没有深入交往,但是,无论做什么事都是水到渠成,是典型的“无缘有份”。

第一次和黄卫华接触,是因为陈吉宁委托我规划城市污水产业化项目。当时,约了中环保水务、浦华、桑德、北控和首创等几个大公司一起商讨城市污水产业化课题。安排浦华搞了滤布滤池、桑德搞了固定化微生物填料、北控搞了节能降耗,中环保计划要搞污泥。其他几家大部分都申请了课题,但是,中环保没搞成。当时黄卫华还在中环保当总经理,我们有了一些初步交往。

后来,他从中环保辞职,与几个朋友回归老本行,开了家风电公司。没过多久,也不干了,经由傅涛介绍,他去了嘉博文公司当总经理。在这次餐厨垃圾企业聚会时,他找到我,说嘉博文不盈利,怎么办?让我帮助出些主意。

青岛聚会

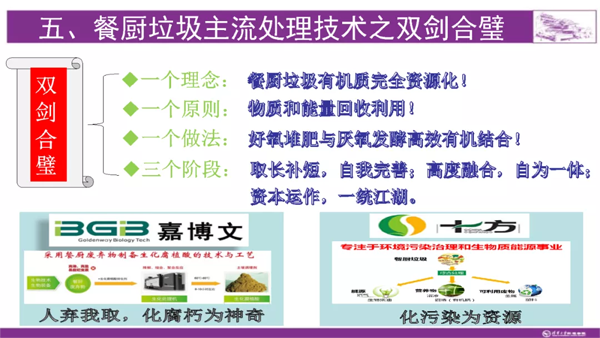

事后我通过认真分析和思考,提出了双剑合璧的想法。所谓双剑合璧,从模式上讲就是环能和环农模式结合,从公司层面是撮合十方和嘉博文两个公司的合作。

但是,很快黄卫华又从嘉博文离开,去北控清洁能源当总经理。我们又一次擦肩而过没了交集。但没想到,后来我推动的十方公司成为了北控清洁能源下属的公司。

04餐厨垃圾产业的“双剑合璧”

Combination of two swords

现在详细说说何谓“双剑合璧”。

黄总提出“嘉博文项目不少,但是盈利情况不好”,希望我帮助出出主意,因为是老朋友,我也就答应了,像上次对中持城市污水问题一样,我说你把你们的方案、材料给我,我来分析分析。

但是,他们没有太多现成材料,我就让我的博士后刘晓吉带着人到嘉博文在北京高安屯的垃圾处理厂去调研,把情况基本弄清楚以后,我们做分析。

分析后,我让刘晓吉主笔,做了一个双剑合璧的分析报告,实际也相当于给他们做了一个免费咨询。这个报告在业界我还做过演讲,获得了很大反响。我详细介绍了我们在项目里头的分析、见解,是为了给同行提供思路,

双剑合璧分析报告

事实上,黄总是从个体公司的角度出了一个大题目。

前面说过,我国垃圾分类是从大宗餐厨垃圾开始,我也是贡献者之一。目前国家已建和在建餐厨垃圾处理项目170多个。然而,其中立项多、建成少,最后运行的更少。

为什么实施率低?因为餐厨垃圾集中处理存在收运困难、运营成本高、沼液沼渣处理难(或肥料销售困难)、投资周期长等问题。

我开出的第一张药方是提质增效,以效益为导向的技术集成创新。

我们以厌氧工艺和好氧工艺为主体的餐厨垃圾处理厂资源化项目进行了技术经济分析。宏观一点讲,一个200吨的餐厨项目投入在八千万到一亿元左右,利润基本在一千万,回报率是10%,堆肥的投资回报率也应该在这个范围(不可能再高,那样都会投资这个行业了)。

但是,一个每天处理200吨餐厨垃圾的项目,各种情况都有可能发生:有时仅仅收到几十吨垃圾、设备运行经常发生故障、沼渣沼液处理费用高不达标……这就导致了行业整体表现不佳。

所以,以效益为导向的技术集成创新是餐厨垃圾处理项目提质增效的必由之路。

厌氧工艺和好氧工艺分别有什么问题?

好氧堆肥工艺,以肥料为主要产品,嘉博文做得非常成功,肥料价格甚至超过了农业部的定价,支撑了项目的利润。

但是,只回收液体部分的油脂,油的收入也就相对比较少,分离出的物料体量比较大,需要另行处理,液体直接采用好氧处理导致成本高,这些都增加了成本。

我拿十方作为对标公司,从技术角度看,十方在提油技术、挤压式打浆、油的回收、沼气提纯等方面都非常成功。

但是,厌氧处理有同样的问题,有一部分分离出的物料体量较大,需要处理,还有沼渣、沼液的处理问题,达标排放投资高,运行成本更高达100元/t。

好氧堆肥的工艺优势和问题都非常明显,每天200吨的餐厨垃圾,通过筛分和固液分离等预处理,堆肥仅仅利用了其中很小一部分,按绝干有机物计18吨,加上大量辅料最终可产生40吨的肥料。我认为可以通过借鉴、嫁接主流厌氧工艺提油和液体厌氧等成功的环节,解决好氧堆肥工艺的局限性和不足。

厌氧工艺要复杂一些,如果认真分析物料平衡,厌氧工艺中油、水和固体三相分离后,有16吨干物质被分离出来,但是,在厌氧反应之前又被与水混合起来进入厌氧反应器。

对于厌氧工艺,有一个核心颠覆性问题:这16吨干物质不进厌氧发酵行不行?直接堆肥好不好?

通过测试就发现,这会因为有机物减少导致产气量减少20-30%。但是,它加到厌氧反应器中,厌氧负荷要提高一倍,反应器体积要大一倍。所以,简单分析是有利有弊,认真分析就是利大于弊。

05“三次融合”通向蓝海

"Triple fusion" leads to the blue ocean

在这样的基础上,以技术为主导的三次融合的概念提出来了。

第一是技术融合。

针对本案例,无论是堆肥工艺还是厌氧工艺都可以取长补短很好结合。堆肥工艺可以通过技术改造结合厌氧工艺,形成堆肥和厌氧相结合的工艺;同样,厌氧工艺可以通过简单技术改造结合堆肥工艺,形成厌氧和堆肥相结合的工艺。

通过这样的结合,一个项目可以变成两个项目,难点是技术持有方的技术偏好能否打破。无论是研究人员还是公司技术拥有者,都面临所谓“破山中贼易,破心中贼难”的尴尬局面——王阳明全集中的一句话很好诠释了心中贼的含义,“若从细处论,人心中有一丝执著妄想,皆属心贼”。

心贼是人心的执著妄想

第二是打破有机废物处理处置产业边界,实现和生态农业的跨界融合。

我们在沼渣沼液等处理上,走过很多弯路,吃过很多苦头。十方曾经把沼肥储存桶买好,放在老百姓的地头,把沼液运到现场,实验种植各种蔬菜、水果甚至烟叶。

这对于黄瓜、西红柿、韭菜等各种蔬菜以及苹果增产提质效果极佳。当然,这已经是农村沼气中屡试不爽的结果。

但是,给老百姓免费用了两年之后,公司要盈利,向老百姓每立方米收50元,老百姓就不干了。

最后,十方公司不得已流转一千亩土地用来种植大米,利用沼液和生物炭,重新打造了黄河大米的品牌,并获得初步的成功。

十方公司种出了十里飘香的黄河大米

十方公司借助了济阳(济阳为济南市的一个区)稍门乡黄河大米的一个传说“一家烧饭,十里闻香”。老话说,“黄河大米看济阳,济阳大米看稍门”,正宗的黄河大米芳香四溢、拈香适口。

但是,近年由于黄河经常断流水资源匮乏,所以种植面积锐减。济南餐厨垃圾处理场位于济阳。依托餐厨垃圾场,以厨余有机物厌氧天然发酵的沼肥,十方公司发展了稻鸭共作、稻虾共生,化肥、农药零施用的生态种植模式。

公司流转了1300多亩水田,并且挖了30000立方米的沼液密封储池,注册了依水禾香农业生态园公司,作为目前国内首个大规模采用有机沼肥种植水稻的园区,极大地减少了化肥的使用率。

初步计算,如果一万亩种植规模,大米每亩利润5000块钱左右,一万亩大米就是四五千万利润。

对应200吨餐厨垃圾处理项目,投入没有增加太多,可以从单纯处理餐厨垃圾投资一个亿,利润1000万元,变成增加五千万元利润。利润增加了四倍以上。

这次跨界,可以走出餐厨垃圾竞争的红海,初步走向生态农业的蓝海。所以,沼肥的农业利用模式和利用土地流转制度的创新,是打破边界,寻求跨界融合的机会。

第三是互联网时代的理念融合。

独孤九剑在《互联网思维》一书中提到,互联网时代更重要的是,互联网对于人们思维方式的改变。“在互联网时代,干掉小偷的不是警察,是微信和支付宝”,这就是互联网的力量。

基于这样的思维逻辑,根据德鲁克客户理论,我认为餐厨垃圾处理行业的真正客户不是大家认为的支付处理费的政府,而是成千上万个餐馆。

餐厨垃圾行业现在是红海,走向生态农业是初步的蓝海。餐厨垃圾处理企业可以采取逆向物流的思路,成为为真正客户提供绿色产品的供应商。

以济南为例,餐厨垃圾处理的用户有四、五千个餐馆。如果每天仅仅为3000个餐馆提供100kg价值1000元的食品,一天的产值就大于300万元( 10亿/年),那么企业就真正走向了宽广无限的蓝色大海。

这三个过程中,技术创新、集成是基础,表现形式是技术开发、技术集成与创新能力,依赖于个人能力和单个公司的创新能力。我们大部分环保公司都是处于这一阶段,甚至处于这一阶段的初期。

我提出的第一次融合是基于技术融合,是技术之间、公司之间的融合,它依赖的是企业家的胸怀,是解决“破心中贼难”的过程,标志着企业不再以技术为导向,而是以盈利为导向的公司成熟标志阶段。

第二次融合是跨界融合,它体现在行业之间、不同领域公司之间的合作,体现资源整合能力的成熟,是企业发展的高级阶段;最后第三次融合是互联网思维,要突破个人、超越行业,它依赖于理念创新,引用孔子 “三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩”的话,这就是企业家与企业达到炉火纯青随心所欲的阶段。

如果我们餐厨垃圾处理企业不去做这个事,有一天其他行业的破局者进来了,实行降维打击,传统企业确实就没有活路了。

根据这些基本分析,我为两个公司提出解决盈利和企业发展建议:

十方公司的公司愿景是“化污染为资源”,是以厌氧技术转化有机垃圾为能源同时处理废物完成资源化的过程,公司定位是环(境)能(源)公司。嘉博文公司的公司愿景是“人弃我取,化腐朽为神奇”,公司通过有机垃圾中有机质堆肥处理产生有价值的肥料,同时完成有机垃圾无害化过程,公司定位是环(境)农(业)公司。嘉博文和十方在企业经营理念上高度一致,在技术路线上存在着高度的互补性。

双剑合璧方法论

所以,这咨询方案里,就大胆提出公司发展三个阶段的方案,即:取长补短,自我完善;高度融合,自为一体;资本运作,一统江湖。

第一个阶段,我希望两大主流处理技术代表企业的技术(腐殖酸肥化和沼气化技术),通过取长补短,相互改造对方的项目,完成项目的自我完善。具体建议,在零利润或低利润前提下,贯彻好氧堆肥与厌氧发酵高效有机结合。

第二阶段,通过贯彻好氧堆肥与厌氧发酵高效有机结合,技术上高度融合,形成自为一体的技术体系,通过贯彻物质和能量回收利用原则,实现餐厨垃圾有机质完全资源化。

第三阶段是顺理成章的,也是双方合作的前提,通过资本运作和整合,特别是引入财务投资人,整合成一个新公司。

这两个公司分别在E20的评选榜单上名列榜首,合并后自然成为行业的头部企业,一统餐厨垃圾市场的江湖前途可期。

当时,傅涛听了这个报告之后,说这个项目策划如果成功的话绝对是在环境界的大操作、大手笔,可以写入教科书级别的案例。

黄卫华听完以后感触很多,他说,以前我们不做100吨以下的项目,现在双剑合璧,把一个项目变成两个项目,这样100吨的项目,也是可以盈利的。

可惜的是,最后有几个原因这个事情没做成。

首先,既然两个公司都认同这个策划,也表示愿意合作,所以十方拿出青岛项目,嘉博文拿出成都项目,双方都派技术团队进行了现场调研,说好大家互相做对方项目,都以成本价来做。但是,一报价,两方都不愿意以成本价来做,所以这样就很难做成。

在股权合作上,也存在问题。嘉博文由于前期的原因, PE倍数太高,两轮资融资以后,股权已经高度分散,于家伊夫妇成了小股东,做不了投资商的主。所以,在股权合作上也很难进行。

关键时刻黄总又离开嘉博文到了北控清洁能源,所以,这个事儿就无疾而终。

由于双方比较认可这个理念,嘉博文在后期宣传中,一直声称厌氧和好氧相结合是他们十余年的理念。

十方这几年比较低调,连专业会议都很少露面,但是我知道他们是不断加强“内功修炼”。行研文章《数据实锤:餐厨垃圾到底赚钱不?》从第三方角度分析了十方的盈利情况:总的来看,2019年公司三个餐厨垃圾项目运营收入8575万元,毛利27%。除烟台项目17-18年净利润为负外,三大项目利润表现不错,尤其是19年度公司济南餐厨项目营收达到5400万,净利润更是突破1000万,净利率达到19%。处置费+粗油脂贡献90%营收,沼气燃气化贡献10%。拆分来看,三大项目的主要收入来源均为餐厨垃圾处置费+粗油脂销售+沼气精制燃气销售三大块。这三块在十方的三个项目均有不俗表现。

正是通过这一阶段,我反复与甘海南商量,劝说他将餐厨垃圾处理板块和生物天然气板块拆分发展。

与嘉博文的合作虽然没有成功,但是十方已经接受我分拆发展或借壳上市的建议。所以,后期才能与北清环能顺利合并成为上市公司。十方公司有两个板块,一个是餐厨垃圾板块,另外一个就是生物质板块,生物质板块下一步要大发展的。应该说这是跟日本合作附带的产品,通过访问、参观建立了合作关系,基于此,还会带来其他东西。

06餐厨垃圾细分领域正处于大发展前期

Look forward to the great development of kitchen waste industry

根据环保多巴胺的行研文章《中国餐厨垃圾处理发展史》,多数餐厨垃圾项目失败的原因,一方面在于,企业技术不成熟,准备不充分;另一方面在于餐厨收运数量少、收运质量低,地沟油收运受阻,多流向小作坊。此外,毛油价格降低+沼气发电补贴难+堆肥产品销售难+财政补贴较低(当前收运+处置财政补贴约200~250元/吨)也导致餐厨项目难以健康发展。

此外,虽然厌氧占主流地位,但常常过多强调了其产气性能,而忽略了对其沼液和沼渣问题进行全面考虑。而其他技术工艺,包括制饲料、堆肥、就地处置、有机废弃物协同处理还探索不足。

我提出的“双剑合璧”和“三次融合”也正是针对这些问题。

存在问题的同时,行业也涌现了一批成功案例,成就了一批先驱公司,除嘉博文和十方外,还有启迪、蓝德、锦江、杭能等,他们同时也是餐厨领域前几名的公司。

嘉博文作为一家专业性细分领域的服务型公司,在创业之初,就确立了将废弃物中的有机质资源化的明确目标。嘉博文利用餐厨废弃物制备生物腐植酸肥料,将有机肥料施用到农田中,实现碳元素的循环,改善土壤质量,提高产品产量。

它也比较早借助了外部力量发展,引入了投行高盛等,但资本之路走得不太顺畅,或者正是因为黄卫华提出的那个问题,“项目不盈利”。2014年,嘉博文依旧IPO无望,紧要关头,获得了著名科技企业家龚虹嘉的投资。

十方、杭能、蓝德与上市公司合作,走向了IPO之外的另外一条路。

2014年,上市公司维尔利加码环保业务,以4.6亿收购杭能环境100%股权。现在杭能作为维尔利的全资子公司,在餐厨垃圾、畜禽粪污、沼气等有机固废相关领域势头良好,而维尔利也借此完整了自己在环保领域的布局。

2020年5月,北控旗下的金宇车城(现名北清环能)3.93亿收购十方环能86.34%股权,在城乡有机废弃物资源化处理利用领域如虎添翼。十方此后屡获餐厨细分领域的重要项目,如岳阳市厨余垃圾处理项目工程设备采购项目、湘潭市餐厨垃圾资源化利用PPP项目等,同时强势开展了收购业务,已经将太原和合肥项目收入旗下,在沉寂多年后呈现了良好的发展势头。

拥有17个餐厨垃圾项目的启迪环境,具有垃圾焚烧发电厂的协同处理优势,但也有项目的运营处于亏损状态。根据启迪环境自身的财务状况,其未来很可能并入河南城发环境,其发展前景仍处变动之中。

2020年初,上市公司深高速称,旗下子公司深圳高速环境有限公司将以每股5.06元的价格,分次受让蓝德环保科技集团股份有限公司不超过7500万股股份,并认购蓝德环保8500万股新发行股份,总金额不超过8.1亿元。

这一细分领域状态虽然不尽如人意,但是从中国整个环保产业发展历史来看,也是正常的。如果我们从最先起步的城市污水处理领域分析,从上世纪八十年代末直到2000年的开始起步阶段,城市污水处理率仅为30%。到2010年的快速发展阶段处理率到80%以上,到2020年,中国城市污水处理率已经达到95%以上,从起步到基本全面处理用了30年以上的时间。

同样在城市垃圾无害化处理领域,2000年之前以填埋为主的阶段,城市垃圾无害化处理率不到60%,到2020年的时候超过95%(以焚烧为主)。同样也是30年以上的时间,结束了技术路线纷争,关闭了产业发展的窗口期。

回到我们谈到的餐厨垃圾处理领域,从2010年开始算起,现在才第一个10年,城市餐厨垃圾无害化处理率接近40%左右。这相当于城市污水和城市垃圾的史前时代,相信未来的十年餐厨行业会迅速发展,可以不用三十年就完成基本竞争格局,动荡情形落幕。

所以,最近两年餐厨垃圾处理企业前几名的大变动就不奇怪了,这个领域正在大整合、大调整,目前正处于大发展的前期。

相关阅读:

环保回忆录:在有机固废领域持续深耕厌氧

环保回忆录:污泥干化-焚烧技术的诞生

环保回忆录:我与Lettinga

环保回忆录:大先生郑元景

环保回忆录:“一级A”的由来