专利名称:一种净化装置及水处理系统

专利类型:实用新型

专利权人:中持水务股份有限公司

发明人:蒋富海 郑心愿

专利号:ZL202121277701.1

授权日期:2021年11月23日

(一)发明创新点

目前,雨季溢流污染水(合流制CSO或分流制SSO)、降雨时初期雨水、污水厂雨季超量雨污水、封闭或流动的河道(坑塘)污水等,由于现有设施处理能力受限、或无有效的就地处理装置或应急处理措施,导致污水漫溢,给周边水体带来严重水污染,未经处理的污水中富含氨氮、磷等富营养化因子等耗氧性污染物,使得化学需氧量等污染物排放浓度较高,导致水体缺氧发黑发臭(或返黑返臭),给周边居民的生活及生产带来较大水污染困扰和受纳水体环境污染暴露风险。

本项净化装置及水处理系统,涉及水处理技术领域,所述净化装置包括集水单元、泥料快速吸附单元、多介质加载单元和清水储存单元,集水单元与泥料快速吸附单元连通;泥料快速吸附单元包括污泥吸附槽和吸附剂投料机构;多介质加载单元包括混凝区、重介质区、絮凝区、澄清分离区、污泥排放系统、循环回流系统、混凝剂投料机构、加磁机构、加砂机构和絮凝剂投料机构;循环回流系统输送介质至重介质区,污泥排放系统输送介质至磁料回收机构和/或砂料回收机构;澄清分离区输送介质至清水存储单元。所述净化装置达到COD、氨氮、TP、SS、粪大肠菌群数等多污染指标的高效协同去除与大幅消减功能,改善水体的溶解氧水平和充氧条件,避免水体发黑发臭和富营养化趋势,达成截污纳管、提量增效减排、受纳水体自净功能。

(二)应用领域和范围

截至目前,本项相关技术在市政污水、工业废水和水环境综合治理等领域的十几个应用场景中运用,百余套技术产品在不同的需求中都达到甚至超过了预期的处理效果。

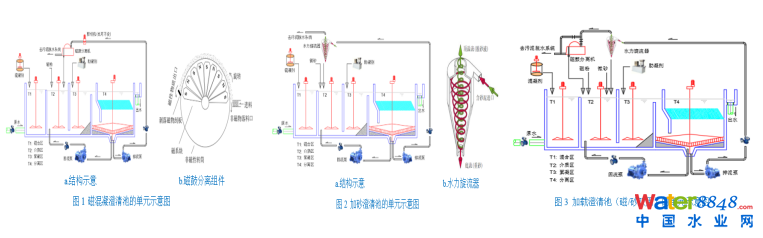

此类技术可采用适宜规格(粒径/目数,密度)磁粉重载体、矿砂重载体等不同载体加持,与常规混凝剂/絮凝剂、或氧化剂/吸附剂/生物污泥等联用形成多效凝核反应,采用磁鼓分离机、水力旋流分离器等匹配载体回收形式,由此衍生出磁混凝澄清技术、加砂澄清技术、磁/砂耦联澄清技术,如下图示意:

(三)实施效果

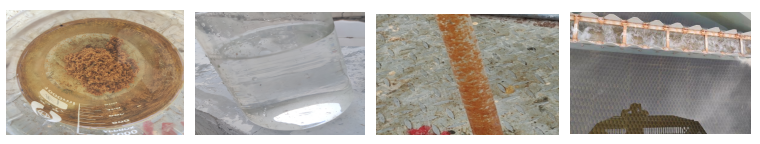

本项相关技术通过工程化应用,实现了TP、SS等污染物的净化去除或深度提标保障。下图为工程应用场景节选:

(四)产业化及市场应用情况

目前本项相关技术产品,针对不同规模与场景,形成不同结构模式:迷你型、撬装式、箱装式、拼装式、构筑物等。相关链接报导:“速度+深度+订制 多效澄清‘出圈’溢流治污“(信息源:中持股份)

(1)宜兴中国城市污水处理概念厂:

(2)长江大保护溢流污染治理与提量提质双增效产学研用课题中试研究:

(五)技术优势

2019年生态环境部、国家发改委等三部委联合发布《城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019-2021年)》,提出污水实现全覆盖、全收集、全处理的目标;2020年国家发改委等多部委印发了《绿色技术推广目录(2020年)》,其中第21项“高污染城市河流综合治理技术”提出建立针对初期雨水截留集成一体化截污技术、水生态修复技术等;2020年云南昆明市针对污水处理厂排放地标,尝试性提出雨季超量溢流污水处理的单独排口执行尾水标准;2022年4月由住建部、生态环境部、国家发改委等三部委联合发布《深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》,提出建立防止返黑返臭的长效机制,到2025年县级城市建成区黑臭水体消除比例应达到90%;2022年生态环境部下发了《关于加强2022年汛期水环境监管工作的通知》、《关于开展汛期污染物强度分析推动解决突出水环境问题的通知》,针对部分地区在旱季“藏污纳垢”、雨季“零存整取”的突出问题,力求着力突破面源污染防治瓶颈。

本项相关技术采用短流程(HRT)、高通量(表面负荷)技术优势,实现SS、TP的协同高效、高标、低耗处理,实现深度去除氟污染物、重金属捕集处理等靶向去除功能,特别针对雨季溢流污染(CSO或SSO)治理,提供了较好的应用场景和净化效果。

(六)专利运用及保护

本技术产品的系列相关专利已被国家知识产权局授权,形成公司自有专利保护链,通过在实际污水处理厂的推广应用,推动本项相关技术集成的不断优化加持与迭代升级。

主要相关的专利名称及证书(已授权)如下:

(1)“一种净化装置及水处理系统”,授权专利号:ZL202121277701.1;

(2)“一种澄清系统的重介质回收系统”,授权专利号: ZL202120774238.5;

(3)”冲洗件及冲洗系统”,授权专利号:ZL202120366436.8;

(4)”一种用于污水处理池体的遮阳防藻装置”,授权专利号:ZL202120779921.8。

(七)效益分析

本项相关技术产品,实现了生态效益、经济效益、社会效益三效良好协同增效。

生态效益:单元出水可实现TP远小于0.4 mg/L,SS远小于10 mg/L、氟化物小于1.5 mg/L等优于GB3838—2002V类净化目标,实现水环境、水生态、水安全的三水协同目标;

经济效益:运行费用低,节能降耗潜力大;

社会效益:通过本项技术协同其他技术,系统实现水污染物的多效去除,长效改善水环境质量,从而达成水清绿岸、鱼翔浅底,改善了人民群众的亲水幸福感和获得感,从邻避效应转换为邻利效应。

(八)应用前景

该项相关技术适用于市政污水(一级强化处理、深度处理、排泥水处理等)、工业废水(园区废水集中处理、行业废水处理、含氟/高浊/高色度等特征污染物废水处理等)、水环境治理(雨季CSO或SSO溢流污染治理、黑臭河湖坑塘原位/旁路/就地治理、富磷营养化水体治理、含藻水治理、人工湿地预处理等)、生物吸附加载或物化吸附加载联合处理、加载澄清耦合自养或异氧反硝化滤池、优V类(TP远小于0.4 mg/L)高标尾水提标升级治理等,形成多场景和多领域的工程化成功实践应用案例逾百项,通过精准定制、精心设计、精细运行,从而为水处理系统的治理稳定化、达标长效化、尾水高标化提供可靠保障。

为系统解决CSO或SSO溢流污染的达标治理与提质增效关键技术瓶颈,由清华大学、中持股份共同主导推动具有行业引领价值的《城镇污水处理厂雨天溢流污染治理技术规范》(暂定名)团体标准编制工作,现已完成专家征求意见,进入后续定稿完善阶段。

相关链接报导:①“战斗力MAX!一体化多效澄清系统 从容应对多重治理场景”(信息源:中持股份);②“清华&中持:联合治理溢流污染成效明显”(信息源:E20环境产业圈层)。

(九)获奖情况

2022年1月,中国环境保护产业协会组织召开了本项相关技术,即“多效澄清技术”技术成果鉴定会,该项成果得到与会行业权威专家高度认可:该项技术具有水力负荷高、占地面积小、载体回收率高、投资成本低、无二次污染等特点,可解决溢流污染造成的水体恶化、断面不达标的掣肘难题,实现溢流污染就地处理、超量雨污水完整生物处理及污水厂的原位扩容,为溢流污染的有效削减提供可靠、经济、灵活的解决方案,稳定达到合流制溢流污水处理的水质水量双达标要求,在多项工程的应用过程中成效显著,在国内污水处理的加载分离方向处于领跑者行列。相关链接报导:“两项溢流治污技术成果通过我会鉴定”(信息源:中国环境保护产业协会)。

形成本专利相关技术产品工程化应用相关的科技论文2篇(已发表,知网可查):

(1)“污水处理厂百乐克工艺提标改造设计与运行“,2022年发表于《中国给水排水》期刊;

(2)“高速澄清系统在污水优V类深度处理中的实践应用“,2022年发表于《中国市政工程》期刊。

①凡本网注明“来源:《中国给水排水》”的所有作品,版权归《中国给水排水》杂志社所有,未经本网授权任何单位和个人不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品,违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

②凡本网注明“来源:XXX(非《中国给水排水》)”的作品,均转载自其它媒体,仅供分享不作商业用途,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如原版权所有者不同意转载,请联系我们(022-27835520),我们会立即删除,谢谢!