杭州湾新区靠近海边,未来下大雨会积水、内涝?海绵城市了解一下

7月份的台风“烟花”是史上最强,伤害力破坏力最强的一次烟花,具有路径复杂、影响范围广、风雨潮叠加、登陆后陆上维持时间长、累计雨量大等特点。

它诞生在复杂的环流形势下,前期移速慢,看起来是个慢性子台风,但它实力强劲,巅峰强度达到强台风级,而且环流较大,水汽充沛。

由极端天气导致的积水内涝已成为国内众多城市亟需解决的城市通病,据不完全统计在我国351个城市中,有213个发生过积水内涝,占总数的62%;内涝灾害一年超过3次以上的城市就有137个,甚至还有57个城市的最大积水时间超过12小时,就连北京、上海这样的超一线城市也未能幸免内涝的苦恼。

如果有一座城市的雨水能像细胞一样呼吸,能让水更有“弹性”,就像块海绵,雨水多时它能及时的吸收掉,雨水稀少时它又能释放出来滋养土地,那该有多好……

而杭州湾新区前瞻性规划-海绵城市的建设已经初显成效!此次烟花台风丝毫没有城市积水,内涝也没有!台风一过去就已经是湛蓝色的晴天,宛如雨后天晴,新区的人们也得以如释重负重新恢复到自己正常的生活当中。

杭州湾新区前瞻性规划“海绵城市”的建设

海绵城市,是新一代城市雨洪管理概念,也可称之为“水弹性城市”。国际通用术语为“低影响开发雨水系统构建”。下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用,实现雨水在城市中自由迁移。

下雨时具备吸水、蓄水、渗水、净水能力,天晴时则将地表蓄存的水释放并加以利用。在所辖区域里部署“大海绵”,让水源如生物自然呼吸一样,收放自如,是宁波杭州湾新区“城乡争优”一直前进的方向。日前,《宁波杭州湾新区海绵城市专项规划(2017—2030年)》发布,新区海绵城市规划正式驶入“快车道”。

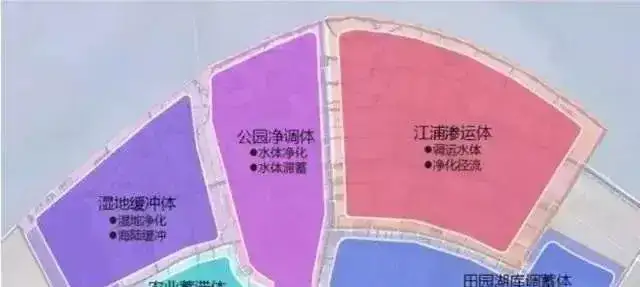

海绵城市分区示意图

出于新区独特的地理位置、气候条件、土地状况及水文特点,宁波杭州湾新区海绵城市建设将因地制宜,多措并举,作好“渗、滞、蓄、净、用、排”等布局。

根据专项规划,新区海绵城市规划覆盖整个行政区范围,重点建设区为城市建设用地,其中,12.8平方公里滨海新城启动区块及23.5平方公里南部新城板块将全面按照海绵城市要求建设。

与传统的城市建设模式相比,新区海绵城市建设,优先利用绿色、生态化的弹性或柔性设施,并注重于传统的刚性设施进行有效衔接。通过这种“刚柔相济”的方式,建立和完善新区“海绵体”,强化对城市径流雨水的排放控制与管理,从而实现缓解城市内涝、削减径流污染负荷、提高雨水资源化水平、改善城市景观等多重目标,最后为新区构建起可持续、健康的水循环系统。

五大海绵格局

按照总体目标,新区海绵城市建设将分“两步走”,近期规划为2017年—2020年,远期规划为2020年—2030年,通过构建海绵城市低影响开发雨水系统,“地上—地下结合”和“蓄—排”结合,综合实现水生态、水环境、水资源和水安全多重目标。到2020年,海绵城市建设面积需达城市建成区面积20%以上;到2030年,需达80%以上。

根据宁波市住建委海绵城市建设任务要求,2018年至少完成一处面积不少于1平方公里示范区域。因此,2018年,新区确定以南洋小城部分区块作为海绵城市试点,确认试点区面积为1.5平方公里,试点项目5个,总投资14.57亿元,其中直接涉及海绵城市建设投资0.23亿元。至2020年,新区将以滨海新城启动区、南部新城为重点建设区块,推进“污水零直排区”创建、湿地二期建设、引水工程建设、供排水设施建设等海绵项目建设。

当前,面对各大项目纷纷“提缰上马”的现状,新区海绵城市建设领导小组充分借鉴深圳、南宁、上海、厦门等地的海绵城市改造经验,围绕水安全建设、水污染治理、水资源利用、水生态修复、海绵型区块建设、海绵型道路建设等方面打好建设“攻坚战”,全力营造出一块覆盖整个新区的大“海绵”。

地下综合管廊

五桥二路

浦东美丽乡村示范村建设

除“海绵城市”专项规划外,新区5.6公里地下综合管廊建成,“五桥二路”市政工程全部竣工验收,海星、浦东美丽乡村示范村建设基本完成……近年来,新区高站位精心规划、高标准精致建设、高水平精细管理,旨在打造颜值更高、气质更佳的美丽新区、品质新城。