近日,上海竹园污水处理厂四期工程50万立方米/日厂区、70万立方米/日厂区、污泥厂区全部取得了施工许可,三大厂区按时开工。工程建成后,竹园污水处理厂总处理规模将达到340万立方米/日,位居亚洲第一。

上海竹园污水处理厂四期工程是上海市重大工程项目,同时也是“苏州河环境综合整治四期工程”的重要组成部分。工程位于浦东新区华东路以东、外高桥船厂西侧,建设内容为新建规模120万立方米/日的污水处理厂、平均规模120吨干基/日的污泥处理中心以及总长约5公里进出水总管等,总投资约100亿元。

竹园污水处理厂四期工程污水处理规模120万立方米/天、污泥处理规模120吨干基/日。作为上海中心城区三大污水区域之一, 竹园污水区域服务面积约335平方公里,服务人口约600 万人。工程建成后,将对中心城区转输的旱流污水和雨污混合水进行处理,满足干线输送能力与末端处理能力相匹配的需求。

建设内容包括新建规模为120万m 3 /d的污水处理厂、平均规模120tDS/d(峰值规模为180 tDS/d)的污泥脱水干化厂,以及总长约5.1km、管径为φ4000~φ3000mm的污水处理厂进出水总管等,工程建设费约70亿,工程总投资逾100亿。

作为一个规模超大的污水处理厂,竹园四期工程面临建设标准高、处理水量波动大、运行工况复杂多变等技术挑战。

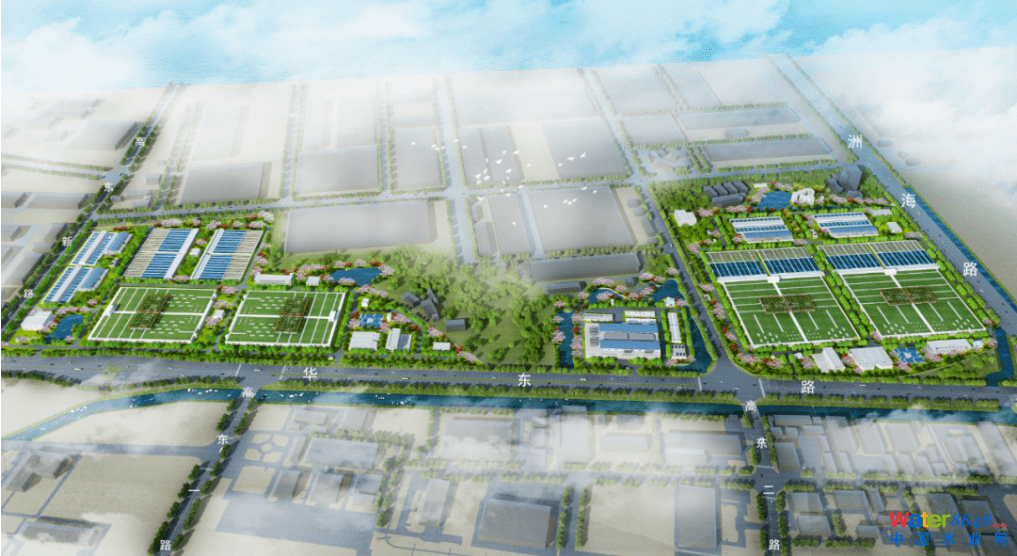

竹园污水处理厂厂区效果

因地制宜,提升污水末端处置能力

该工程是上海市重大工程项目及苏州河环境综合整治四期工程的重要组成部分。工程位于浦东新区华东路以东、外高桥船厂西侧,建设内容包括新建规模120万立方米/日的污水处理厂、规模120吨干基/日的污泥处理中心以及总长约5公里的进出水总管等,总投资约100亿元。工程依托地形特点,优化空间布局,进一步提升土地利用率,形成污泥处理中心居中,东西污水处理区为两翼的“两区一中心”总体布局。

污泥厂区效果图

预制拼装,技术引领打造精品工程

该工程在提高施工效率、提升场地利用率的同时,在水务工程领域率先试点采用预制拼装技术,保障工程质量并控制工程风险,将为今后水务行业预制拼装技术的工程化应用积累重要经验。

竹园污水处理厂四期工程建设区域

智慧赋能,实现生产运行精准高效

为确保污水污泥处理稳定可靠,城投水务集团对工程建成后的运行状况进行了模拟分析和试验论证,在设备选型上突出节能高效,使之能够有效应对生产运行中的水量波动,实现节能降耗目标。同时充分运用BIM、信息化技术和AI人工智能技术,建立数字化建设管理平台,构建信息交互的调度管理系统,打造数字化污水厂,践行精细化、智慧化、全周期的管理理念。

生态友好,厂区充分融入周边环境

工程贯彻海绵城市的建设理念,着力营造“水系循环、环境和谐”的生态污水处理厂。通过对厂区内植物、水系的科学布置,实现厂区内雨水的自然积存、自然渗透、自然净化;通过与周边环境的融合呼应,实现区域环境的整体正向提升。

综合楼效果图

试验验证,精细化设计

针对合流污水“量、质”冲击带来的世界性技术难题,竹园污水处理厂四期工程的设计者——隧道股份城建设计集团与国内知名高校和研究机构合作,采用数学模型和试验研究等方式对污水处理工艺进行模拟分析与试验验证,确保处理工艺稳定可靠;全厂水力高程采用CFD模型验算,设备选型充分注重节能高效,有效应对水量波动,实现节能降耗的目标。

(来源:新民晚报、上海城投、上海城建设计总院、工业水处理)

文章来源于:东方网

东方网记者柏可林12月4日报道:2020年6月28日,竹园污水处理厂四期工程在华东路以东、外高桥船厂西侧打下第一根桩,宣告正式开建,计划于2024年建成投运,将成为总处理规模位列亚洲第一、世界前五的现代化污水处理厂。

工程在实施过程中,经历了疫情、高温、台风等各种困难,最终竟然提前“交卷”,于2023年5月通过通水核验,提前完成工期。这庞大复杂的工程有什么成功“密码”?对以后的水务工程化建设有何启发?记者走进项目管理部寻找背后的答案。

技术创新

预制拼装工艺首次在水务领域大规模应用

竹园污水处理厂四期工程由上海城投水务集团负责建设,是上海市重大工程项目及苏州河环境综合整治四期工程的重要组成部分。整个工程包括新建规模120万立方米/日的污水处理厂、规模120吨干基/日的污泥处理中心以及总长约5公里的进出水总管等,总投资约100亿元。

厂内管线复杂、设备数量繁多,工期十分紧张。上海城投水务工程项目管理有限公司副总工程师王洪带领项目管理团队提前谋划、精心组织、加强协调,探索出了一条可借鉴、可复制的水务工程化应用道路。

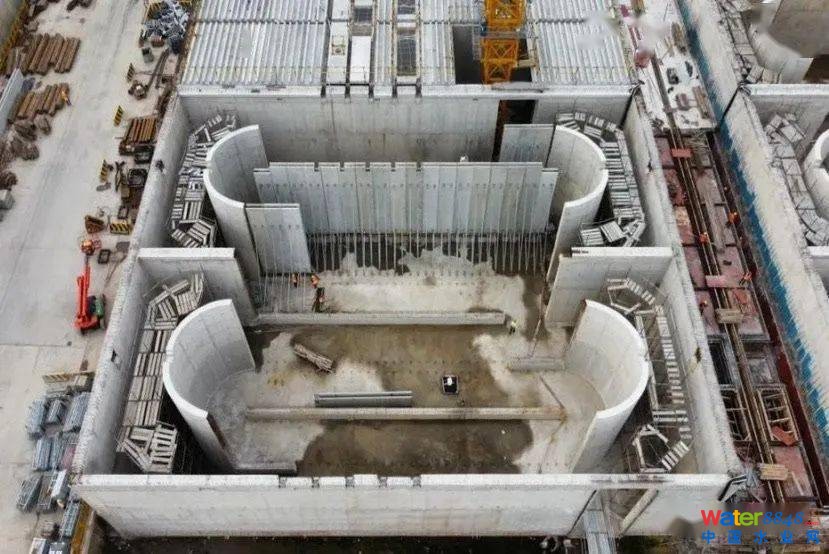

“在竹园四期工程中,我们应用了预制拼装工艺,这也是水务领域的首次大规模。”王洪介绍。虽然预制装配技术已广泛在建筑、公路隧桥等领域有所应用,但在水务板块中,由于技术积累较少,业内人士对装配式技术缺乏足够了解,同时又存在缺乏适合水务的装配化标准、缺乏相应的定额、构筑物模数控制较难等问题,因而目前主要大中型水处理构筑物仍很少采用预制拼装技术,技术研究十分缺乏。

没有先例,就创造先例。王洪带领项目部团队与施工单位积极探索,以构件轻量化、节点形式简单化、施工便捷化为研究初衷,建立了整体预制结构拼装及 “预制双面叠合墙+预制倒T型叠合板”的SPDW新型预制装配式体系2种不同结构体系的水务预制拼装技术,创新性研发出新型大跨度、高高度、大重量预制构件吊装及相关UHPC行星搅拌等设备。同时,在新材料的应用上,竹园四期工程有效结合了预制构件及HDPE新型防腐材料,在构件的生产过程中就做好了防腐步骤,减小了后期防腐作业的安全风险。

2022年1月,竹园污水处理厂四期项目1.3标、1.5标预制装配式结构全部完成,标志着预制拼装在水务工程领域首战告捷。此后,王洪团队又对不同预制拼装方案的优缺点、经济效益、时间效益及社会效益进行评估,制定水务预制拼装体系技术标准、验收规范及操作手册,推动了大型污水处理设施预制拼装的发展,为城市重大基础设施和生命线工程的绿色智慧化建造提供技术支撑。王洪认为,预制拼装工艺是大势所趋,可以有效提高工程质量、施工效率和控制风险,符合可持续发展理念,同时能够有效减少污染、保护环境,为今后水务行业预制拼装技术工程应用积累经验。

在竹园四期工程中,项目部团队还应用了数字孪生、海绵城市等技术,在解决重大工程技术需求的同时,为实现上海市水环境功能全面改善与水资源持续利用提供支撑。

团队协作

项目管理团队仅四人,优化资源配置高效施工

最高峰时期,竹园四期的工地上有近3000名工人挥汗如雨。而王洪所在的项目部团队却仅有四人,每个人的手机里都有上百个微信工作群,标段多、协调工作量大。王洪的秘诀是:“要站在整个项目的高度去协调,跟参建单位统一认识,让大家对这个工程有荣誉感和使命感。”

管理项目是一门艺术,要提前做好谋划,使现场忙而不乱,才能确保项目质量安全进度协同推进。王洪说,“做项目经理要比施工单位更懂工艺,比运营单位更懂施工。”污水厂的建设不仅有土建施工,还有众多的设备安装工作。有一次,有大件设备需要水平运输进工地,王洪让土建单位启动塔吊帮忙运输。起初,土建单位很不理解,毕竟这并不是自己的分内事。王洪做通了土建单位的思想工作:“做大项目,必须有协作精神。单独一个标段做得快,没用。只有整个项目都做好了,荣誉才是大家的。”得到了土建单位的支持,设备很快运输到位。

竹园四期是于2022年12月21日正式进水调试的,王洪带领团队与污水公司提前协调,通过建运协同一体化,实现了建设运行无缝衔接,让运行早日介入,参与到工程调试工作中。调试期间,正处疫情爆发时期,项目部与污水公司提前做好人员备岗准备,加班加点调试,共同克服难题,顺利推动了项目的建管并举、建运协同,早日让工程发挥效益。

在人员管理力量相对较少的情况下,项目管理团队秉承着“努力到无能为力,拼搏到感动自己”的作风,确保工程稳步推进。项目部的年轻同志李明杰,家住闵行,开车到工地上班单程60公里。为了减少奔波,他后来干脆在工地住了下来。以工地为家,这是建设者的常态。王洪以前参加白龙港污水处理厂建设时,妻子也不理解为什么天天不着家。在妻子生日那天,王洪提出带她去自己建设的项目看看。妻子亲眼见到工地的忙碌和辛苦,从此再无怨言,全力支持王洪的工作。

“辛苦的不只是我们,所有参建单位都辛苦。但那是辛苦,不是累。因为大家心往一处想,劲往一处使。”王洪说。在培养人才时,王洪也反复强调,“一个合格的项目经理,不能以甲方业主的命令口气对参建单位讲话,我们是平等的,是合同的甲方和乙方,我们的共同目标是保质保量按时竣工。”在工程的实施过程中,涌现出一大批上海市实事立功竞赛先进个人、优秀建设者、优秀团队等,一项部也在王洪的带领下荣获“上海市工人先锋号”称号。

目前,竹园污水处理厂四期还有少量专项验收及竣工验收工作正在同步开展,总体计划于2023年内完成剩余工作。整个竹园污水处理厂的总处理规模将超越白龙港污水处理厂,达到340万立方米/日,约等于3.5个奥运“水立方”的总体积,服务约600万人口以及335平方公里面积。竹园片区污水处理能力将显著提升,并有效保障长江口近岸水环境质量、推动长江大保护。(来源:东方网)