2024年,市教委组织开展了第三届上海市青少年“双碳”方案提案大赛等一系列丰富多彩、形式多样的生态文明教育活动,收获一批上海学校生态文明建设和青少年积极参与生态环境保护的实践成果。

我们推出我为“双碳”献一策——2024年上海市青少年生态文明素养展示联展,让我们共同领略青少年们的绿色智慧,感受他们为建设美丽中国贡献力量的决心!

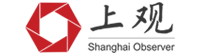

“碳”本“数”源——数据驱动的一站式污水厂减排系统

选送单位:华东理工大学

团队成员选用耦合深度学习和机理模型的非二氧化碳温室气体排放混合预测模型,搭建了一种“数据驱动的一站式污水厂减排系统”,实现了对不同水质、不同工艺、不同运维实际的污水处理厂温室气体生成排放规律的精准解析,同时提升了减排模型的可解释性。

模型通过“神经网络”和“数据预处理”两大方向提升预测能力。

该系统成效明显,在某污水处理厂的曝气改造技术验证中,全年削减了2.9吨二氧化碳当量,有效降低了企业成本,并入选了上海市第一批减污降碳协同增效优秀案例。团队还参与主编一项国家标准和两项团体标准,全力完善污水厂温室气体监测标准体系。此项发明将高质量数据与先进智能技术相结合,从监测到预测给出一站式的减排方案,在保证污水处理主过程质量的前提下,尽可能地减少副产物的生成,真正实现低成本的减污降碳协同增效。

校园旧校服回收再利用项目

选送单位:上海市闵行区诺达双语学校

如何能够有效、环保地处理个人旧校服,减少因生产校服而消耗的水资源和排放的二氧化碳,实现校服再利用呢?在学校的支持下,团队成员们走访了一家化学法循环再生聚酯企业,了解了该公司所使用的万吨级化学法循环解聚分离技术在处理纺织品时的优势以及能减少的碳排放量等。

团队成员得到了相关调查结果后,在学校的支持下与该公司建立合作关系,用该公司提供的纺织品回收箱在校园范围内进行旧校服的回收,并将收集到的旧校服统一运送至工厂,用专业的技术进行旧校服的循环利用。

旧校服回收项目每月统计回收箱收到的衣物并转化为学生的碳积分,用以进行个人和集体的比拼,并为获胜者发放各类环保材料制作的奖品以激励同学们。

同时,小组成员们在校园内创立了由学生自主发起的“生态校园委员会”,以保证此项目运行并宣传esg(环境、社会和治理)理论与“eco-school(生态校园)”概念。

爱粮节粮减少食品浪费建议

选送单位:上海市青少年活动中心

从国内外相关研究和目前现象看,全球粮食浪费的情况仍令人担忧。如果每人每天节约一点,省下来的粮食将是个庞大数量,节约粮食需要你我共同努力。

团队成员学习了粮食安全、食品安全与节约方面的有关政策法规,设计了《粮食安全与爱粮节粮调查问卷》,通过小程序开展线上调查,并对收集到的数据进行整理分类、系统分析,最终形成调研报告。

调研排摸受访者基本信息、粮食安全认知、爱粮意识、节粮实践、政策与建议等内容。选择部分问题展开分析,比如:对粮食的尊重和爱惜方面,大多数人认为“剩饭剩菜打包带走”等所有行为都能体现对粮食的尊重和爱惜。外出就餐时,超过90%以上的人员,会主动要求适量点餐或打包剩余食物。根据数据显示,参与过“光盘行动”等节粮宣传活动的比例占74.31%。大多数人对于粮食安全与节粮的重要性持积极态度。在推广爱粮节粮理念时,受访者认为最大的挑战是公众意识不足。

最后,该团队成员发出了爱粮节粮倡议,希望能增强社会公众“以节约粮食为荣,以浪费粮食为耻”的观念。

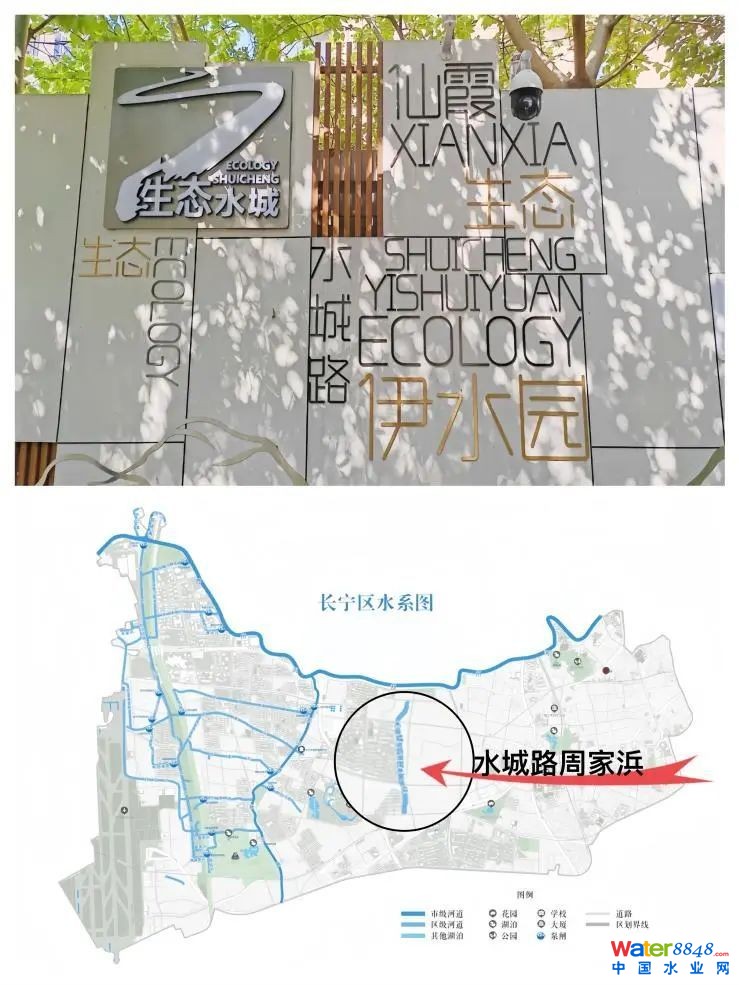

“河”水生植物一起守护生态水城——周家浜水城路水质探寻

选送单位:上海市天山初级中学

在城市更新过程中,出现了一片片河道与步道结合、水系与公园兼顾的“生态水城”。河中长满了菖蒲、芦苇、美人蕉等水生植物,这些植物究竟有什么作用?团队开展了对水城路周家浜的水质探究,并基于研究结果提出了合理化的建议。

首先,团队成员参加讲座和户外探索活动,了解上海河道治理现状。通过查阅公众号、区政府官网资料,发现河水发臭的主要原因是工业废水和生活污水的直排。2019年的生态整治项目显示,政府采用机械清泥、水下爆破和生物治理等方法,其中就是利用了水生植物的天然净化功能。

随后,小组成员选取了水城路周家浜的三段水域(伊水园、水霞公园、天鹅苑)采集水样,观察水质清澈度和水生植物生长情况,并检测ph值、硫化氢、氨氮和溶氧量等关键指标。

研究结果显示,水城路周家浜的水质显著改善,基本达到i类水质标准。证明了水生植物在净化水质、修复生态方面发挥了关键作用,同时美化了环境,为水生动物提供栖息地,促进了生物多样性。

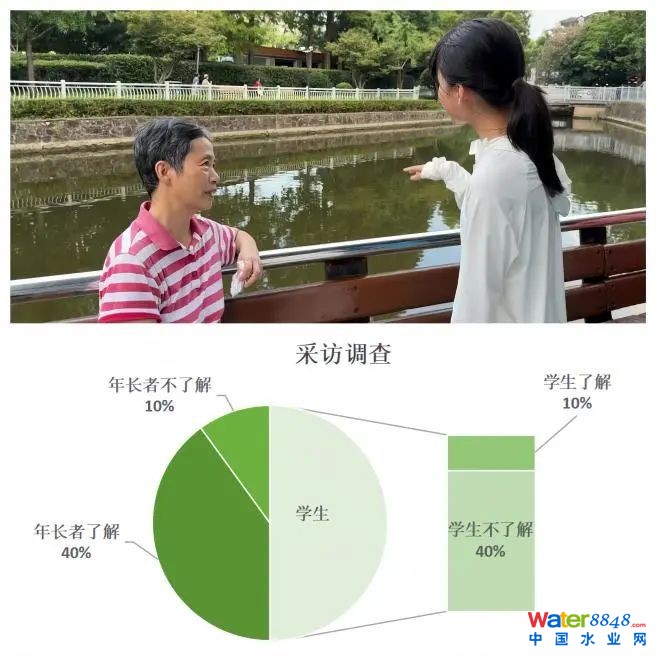

在研究过程中,团队成员采访了当地居民,大家对治理后的环境表示满意。但受访学生对治理方法了解较少,可能与科普推广不足有关。

针对研究结果,小组提出了四点建议:

1.水城路周家浜的水质改善证明了水生植物在生态修复中的有效性,可为其他河道治理提供借鉴,应进一步扩大其优势;

2.通过教育,提高公众对水生态环境保护的意识。将科普教育引入校园,鼓励青少年参与水生态保护;

3.加强水生植物的后续保养,及时补充挺水植物,清理过多的沉水植物;

4.将静水河道的成功治理经验推广到生境花园、公园等城市建设中,提升城市生态品质。

此外,小组成员还把研究过程和结果制作成展板、拍摄了科普微视频,积极推广水生植物知识,增强公众环保意识。

咖啡渣洗手液

选送单位:华东师范大学第二附属中学附属初级中学

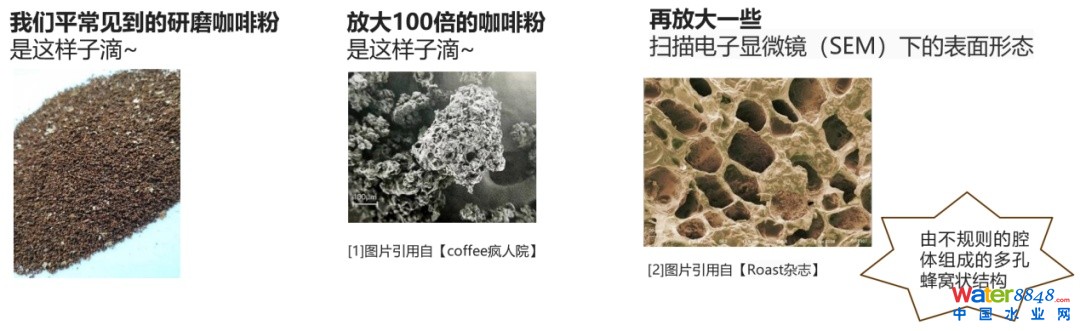

这个创意的灵感来源于生活中最常见的烦恼。团队成员听到妈妈的抱怨:洗菜洗碗后满手油污,反复搓洗手都粗糙了,还浪费水和洗手液。于是,团队成员们开始思考:有没有一种更环保、更高效的清洁方式?经过一番研究,他们发现咖啡渣的微孔结构就像“天然吸油海绵”,于是决定利用咖啡渣,制作一款新的洗手液。

咖啡渣能让洗手液增强去污能力的原理,是咖啡渣具有超强的吸附能力。咖啡渣的比表面积大、孔隙率高,能够像活性炭一样吸附油污和异味分子,有效去除手上的油腻和难闻的腥味。同时,在洗手液中添加咖啡渣颗粒后,增加了洗手时的物理摩擦,加强了清洁剂的渗透。在此双重作用下,可以快速去除油污和异味,让清洁效果事半功倍。

为了达到最佳的去污效果,小组成员进行了多次实验。他们测试了不同比例的咖啡渣添加量,最终发现添加5%(按重量计)的咖啡渣效果最佳。同时,咖啡渣的状态也很关键,比如不同研磨粗细的咖啡渣。经过测试发现,细研磨颗粒(直径约为0.1mm),脱脂烘干后,既能很好地增加摩擦效果,又能最大限度释放吸附力。

咖啡渣是一种日常生活中可以简单获取的、免费的、天然而且可再生的资源,使它由废变宝,可以说既经济又实用。通过对比测试,使用咖啡渣洗手液,相对普通洗手液单次洗手时间减少了50%,冲洗时间缩短至15秒,单次可节水0.5l。如果按三口之家日洗10次手计算,每天节水5l,年节水约可达1800l。节省了水资源的同时,还减少了洗手液的使用量,真正实现了绿色低碳。

在设计、实验、制作、包装等过程中,小组查阅各种资料,研究理论依据,经过反复试验和优化,克服了分层、泵头堵塞等问题,并设计了实用美观的包装和可爱的ip形象,用于宣传推广。

绿色智能地下停车场

选送单位:上海外国语大学尚阳外国语学校

团队成员在生活中发现,来到地下停车场时,很容易感觉空气不流通或是有异味,这引发了他们的思考。有没有可能对传统停车场进行改造,解决这些问题呢?

团队成员运用科创社团学到的知识,展开了智能停车场的设计,通过查阅相关报道,他们计划设计一个融合绿色环保理念与智能化物联网技术的“未来地下停车场”。

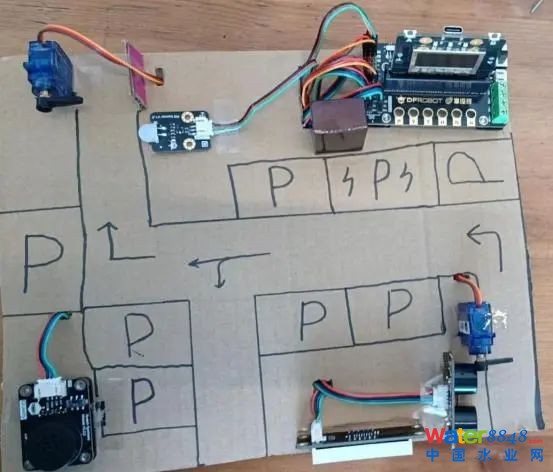

团队成员使用废旧纸板箱、彩纸、废旧吸管等材料制作出“未来地下停车场”的外观模型,调整了一些传感器的功能,并在ai的帮助下用python软件设计了一个后台数据处理系统。

最终,作品通过运用物联网、云计算等技术,实现地下停车场空气监测与调控、无感付费、智慧照明和能源管理等功能,形成智能化解决方案。同时,在设计中还融合了绿色环保理念,增加了太阳能供电系统、绿色植被覆盖等功能,为停车场实现绿色环保和智能化高效运营提供一些切实有效的解决思路。

太阳能降温手机支架

选送单位:上海市七宝实验小学

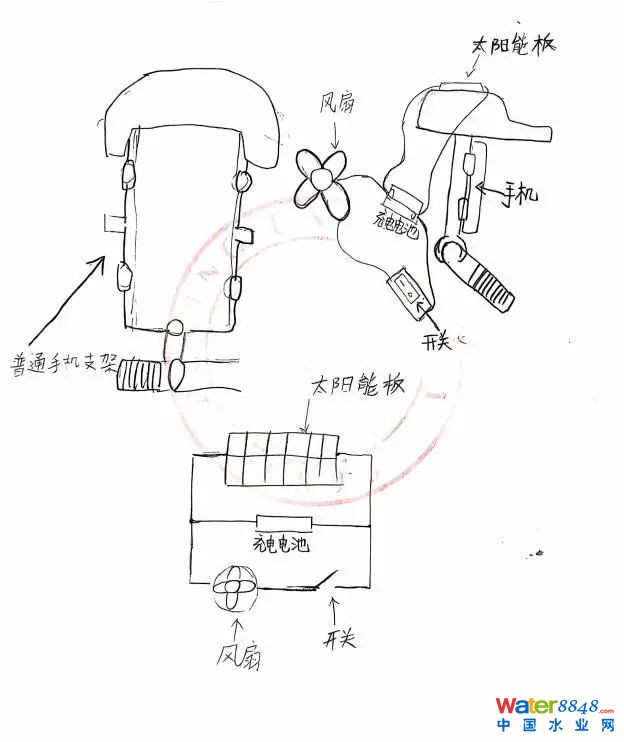

团队成员在日常生活中观察到,外卖员的手机由于长时间在太阳下暴晒,经常出现死机的情况,影响他们接单和导航。于是团队成员想到利用太阳的能量变成风能,持续给手机降温,使手机能保持正常的使用温度,让外卖员快速有效地送货和接单。

在设计过程中,团队成员们发现太阳能板功率与风扇功率需一致,但这样大功率的太阳能板尺寸过大,不便携带。因此想到可以用充电电池蓄电,利用电池的高功率带动风扇。这样的另一个好处是在阴雨天的情况下利用储备电源工作。队员们还发现在炎炎烈日下手机屏幕的反光非常严重,因此选择了带“帽檐”的手机支架,降温的同时还能避免眩光。同时给风扇安装了开关,让使用者自主选择是否开启风扇,节省能源。

值得一提的是,产品构建过程中用到的零部件大约75%以上都是旧物改造。

搭建过程:

1.将太阳能板放在手机支架的“帽檐”上面,这样阳光能直接照射到。

2.将充电电池隐藏在“帽檐”内侧,避免风吹雨淋,避免电线裸露在外。

3.考虑到电瓶车的启动把手在右侧,因此在帽檐左侧开孔安装了凸起的开关。

4.两根l型铁片和一根长条铁片搭建u型空间,形成一个风扇的旋转空间,防止卡住扇叶。

产品测试:

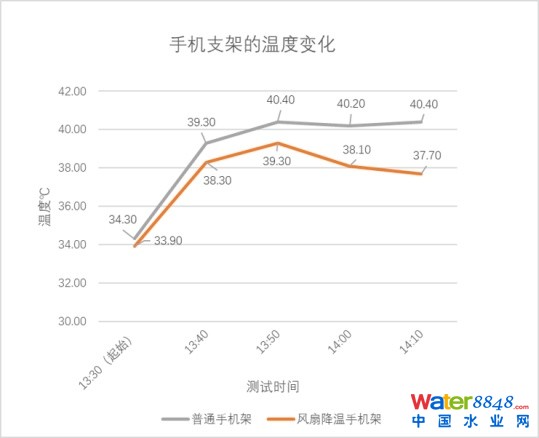

队员们选择了两款品牌相同的手机,两台手机同时开启外卖app和地图app,一台使用普通手机支架,另一台使用自制的太阳能降温手机支架。

根据折线图可以判断长时间的风能降温,手机可以持续保持降温状态,不受自然温度的影响,从而帮助手机正常工作。

素材由各项目组提供

编辑:邓允

“在看”和“点赞”点这里哦

↓↓

上观号作者:上海教育