中国科研人员必须有转型意识

文汇网2016-07-05

和中国要摆脱经济领域的“中等收入陷阱”一样,国际科学界其实也有类似的“中等陷阱”,中国科学界一定要打起十二分精神,有清醒的认知。

昨天,第四届“地球系统科学大会”在上海光大国际会展中心开幕,中科院院士、同济大学海洋与地球科学学院汪品先教授从他长期从事的地球科学研究谈起,表达了他对于当前中国科学研究的一些基本看法。“如同经济全球化造成两型国家的分化———以输出原料和劳动力的发展中国家、运用高科技进行深加工的发达国家一样,当前的国际科技界也有类似的分化。发展中国家科学家主要提供材料、数据,属于‘原料输出型’;发达国家的科学家才是将原料加工成型,得出科学结论,属于‘深度加工型’。”

显然,对中国科技界来说,成为“深度加工型”国家,研究人员也要有转型的意识和使命感。

中国科技若不能转型,也会有掉入“陷阱”的风险

从上世纪80年代中国大多数学人还不知道何谓“SCI论文”,到如今中国成为SCI论文的世界第二大国,在汪品先看来,当前中国科学的发展,正处于历史性的黄金时期。但是,论文大国和科技强国之间并不是等号关系。“论文数量并不是科学研究的目的,甚至于不是衡量科学发展的主要标志,若要论中国的科学水平,离世界第二位还差得远。”汪品先认为,量变可以引起质变,所以中国科技界须抓住大好时机,促进科学转型。相反,如果把数量当作质量自我陶醉,那就有可能犯历史性的错误。

在发展上升期转型不成功,很有可能就会掉头陷入危机。汪品先举例说,关于这一点,在世界经济发展过程中出现的“中等收入陷阱”现象就是生动的借鉴。像墨西哥、马来西亚等国家早在上世纪70年代就进入了中等收入国家的行列,但这些国家目前仍停留在发展中国家的阶段,其主要原因,就是低端制造业转型失败,阻止了走向高端制造、建设发达国家的通道。

而科学研究也和经济一样,在发展路上会遇到类似的“陷阱”。汪品先认为,在国际科技界,以发展中国家科学研究为代表的“原料输出型”和以发达国家科研为代表的“深度加工型”,两者的区别不在文章多少,而是研究类型不同,其产生的学术和社会价值更不相同。

以地球科学和宏观生物学的研究来说,研究全球性问题需要全球资料。无论是发达国家还是发展中国家,都需要先掌握数据。而有些自然现象,比如季风,主要就分布在“第三世界”,于是发展中国家就会具有天然的优势。尤其是国土大、人口多的发展中国家,不但提供“原料”还可以输出劳务,做“劳动密集型”的分析研究工作,发表的文章数量可以不少。“这好比经济,低端制造业也可以带来中等收入,但是伴随而来的污染、低质、低价等恶性循环,凡是不能转型的就会掉入中等的陷阱。而我国科学发展的路上面临同样的陷阱,只不过用SCI数量是看不出来的。”汪品先说。

摆脱“外包工”状态,要在国际学术界闯出“中国学派”

汪品先以现代地球科学领域为例说,转型已经开始了,一些新的苗头正在展露。他认为,现代地球科学经过两三百年的发展,正在整体进入转折期———随着观测视角的拓展和分析计算手段的进步,从前为了现象描述而越分越细的地球科学,如今又回过头来形成“地球系统科学”。文献里“俯冲带工厂”“降尘机器”“微生物引擎”之类的关键词频频出现,汇总了全球资料、跨越时间尺度的新型成果纷纷呈现,带有“局部着手,全球着眼”的特色。

“我国学术界还热衷于计算论文数量,国际学术界已在向地球系统科学的核心问题发起攻势”。汪品先认为,与传统的地球科学相比,地球系统科学从原始数据到科学解释之间的“工序”正在增多,“原料”的加工变深。假如仍以“输出”原料和低加工产品为满足,把深加工、高增值的生产留给别人,若干年后会发现,我国尽管成为更大的数据输出国,论文数量也许更多,而在学术水平上的国际差距却会拉得更大。

汪品先认为,我们的科学研究是时候向学科的核心问题进军了,科研成果要有原创性的突破。想要成为创造型国家,就应该有自己的学派,有自己的题目,而这就需要转型。

拥有世界最大科研队伍,中国要进入科研领跑行列

对于目前困扰科研人员的症结问题,这位年逾八旬的老院士看得真切。“现在的问题是,我们时常把科研等同于论文,学生写论文为毕业,老师写论文为立项,可是研究者本人对问题本身缺乏兴趣。”汪品先说,回顾过去30年来,我国的科学界在长期闭塞之后突然“看”到了世界,但还没来得及看明白、还在琢磨如何“与国际接轨”的时候,却又陷入了以论文换经费的怪圈,出现了研究课题小型化、研究组织分散化的现象。

汪品先说,“我国具有世界上最大的科学研究队伍,早在2011年我国研发投入占全球比重就达13.1%而仅次于美国,照理应当进入领跑、举旗的行列。”他呼吁:中国的科研工作者要有转型的意识,要从“论文驱动”转化为“问题驱动”,从“功利驱动”拓展到“求知欲驱动”。“论文要写,功利要有,但是研究者首先需要有对于科学问题的求知欲,对所探索的问题怀着寝食难安的浓厚兴趣,而不是掂量着会带来多少奖金。”汪品先说。

文汇报首席记者 樊丽萍

| 走向深海大洋—— 访海洋地质学家汪品先教授 |

|

为约写汪品先教授,我找了个合适的时间往他家里打了个电话。“你怎么往家里打电话找他?他晚上11点之前是不离开办公室的。”我估计这是汪品先夫人的回话,马上一边表示歉意一边向她索要汪教授办公室的电话。汪教授办公室的电话一拨便通。汪品先一开始推说近来很忙,等我仔细说明来意后,他在电话一头说:“政协的工作,我们委员总是要尽力做的嘛。那就采访一个小时吧,行不行?”

时间,汪品先教授如是以对。

今年5月,欧洲地球科学联合会授予了中国科学院院士、同济大学海洋与地球科学学院汪品先教授“米兰科维奇奖”,以表彰他对西太平洋古海洋学发展和古季风研究,特别是中国南海古季风研究所做出的杰出贡献。这是我国科学家首次获得这一奖项,也是欧洲地球科学联合会首次将奖章授予中国人。

授奖仪式在维也纳著名的奥地利中心举行,当主持人宣布获奖名单时,各国科学家都报以热烈的持续掌声,表达对成功者的尊敬和祝贺。一位法国院士还特地走近汪品先并风趣地说:“太羡慕中国科学家了,现在大家都想当中国人。”

在意大利西西里岛考察

汪品先告诉记者,这位法国学者的话让他想开去了。中国科学家的社会地位似乎已经走到了世界“前沿”,经济收入和工作的硬环境也确实有了翻天覆地的变化。但为什么我们的科研水平和成果却跟不上地位和收入的进步?比如海洋研究,这其中应该有太多的课题让科学家们“沉迷不返”,中国走向深海大洋的旅程才刚刚开始吧,可现实磨炼让人发现:认知可以很完美,践行多半是曲折的。“所以奖得了,也就过去了。法国院士的那几句话,倒是可以作为一种勉励。最关键的是自己得掌握好时间,把几件面向深海大洋的事早日办成。”

1999年2月在国际大洋钻探船“决心号”上

志愿书上只写了一个地点

——西藏

汪品先的大学生活是在莫斯科度过的。

1960年,当他从莫斯科大学古生物专业毕业回国后,在分配工作志愿书的去向栏内只填了一个地点——西藏。“这样写倒不是思想如何进步,而是听了当时列宁格勒一位85岁老教授的话。老教授年轻时在伦敦的博物馆里见过西藏的化石,太漂亮了,他建议我一定要去西藏。”分配的结果汪品先却留在了上海。这样做,现在想想再顺当不过了,汪品先是在上海格致中学读的高中,全家人又都生活在这个城市,而且上海的科研门类相对也比较齐全。可当年心揣远大理想的汪品先却不无失落感,他甚至感叹自己是“志在天山,身老沧州”了。

“不过兴奋点还是有的,最后把我分到了华东师范大学,那里新办的地理系要发展海洋地质专业。”这在当年是一个崭新的方向,尽管华师大地理系连一条小舢板也没有。但在汪品先看来,只要有了这一方向和框架,他们就可以向海洋地质迈进了。

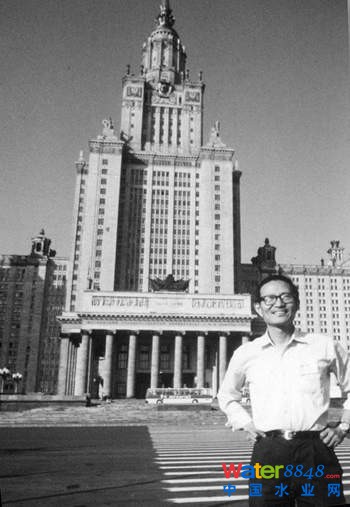

1982年在母校莫斯科大学主楼前

对于大学生涯的回忆,今天功成名就的汪品先是多有感激的。前苏联的教育模式尽管谈不上有多少可圈可点,但毕竟莫斯科大学来来往往的名教授甚多,又是在国外求学,这让敢于并善于想“怪问题”的汪品先有了一个相对宽松的环境。“教研室主任奥尔洛夫院士对我们说过,考试得个3分(及格)就可以了,关键要把论文做好。当年我还幼稚地认为这位院士的话过于歪门邪道!中国古生物学代表团访苏时,斯行健院士告诫我们在国外最重要的是把外语学好。我们问为什么,他说外语好了就可以看原版小说了。我也觉得他的回答太离谱。”汪品先感叹:“这些话的含意之深,我是过了几十年才理解的。”

身为一名科学家,汪品先教授还写得一手好文章。“学科与学科之间其实都是相通的。”他至今有空还会找本俄文版的小说读读,“科学家的头脑最好是兼收并蓄的。”汪品先如是说。

面向海洋

——从一个废弃车间里“启航”

汪品先教授在同济大学30多年前的一位学生,后来去了美国当上了教授,还得了一个“总统奖”。这位同济校友在美国的课堂上常常向学生谈起当年自己老师的“实验室”——那是一个蚊蝇多得可以用手抓的废弃车间,墙外就是农村的垃圾堆。老师带领着我们这些年轻人,从这里向海洋“启航”。

在汉语成语里,“同舟共济”是海洋行业里最适用的;而在各种校徽图案中,同济大学的一叶扁舟三支桨,也是海洋学科最好的标志。但是30多年前,同济对海洋并不沾边。1975年在同济大学挂牌的“海洋地质系”,大多数青年教师都是来自华师大地理系的。

“当年的科学研究,和今天真不一样啊!”汪品先记得,作为学校的老师那时既没有人来问你的“研究业绩”,也没有地方去申请什么“研究基金”,更何况“拿起笔,做刀枪”歌声的余音还在绕梁,校园也不是钻实验室、看外文书的地方。不知道是浩瀚大海气魄的感召,还是“同舟共济”精神的熏陶,同济的这群青年人就这样在困难的条件下埋头苦干,从浅海的表层沉积样品和长江口的岩芯入手,跨出了第一步。一直等到上世纪70年代末期,大庆油田为解释储油层的河成砂岩,需要长江三角洲沉积模式作比较,同济的海洋地质才受到了国内重视;一直等到北京成立了海洋出版社,80年代初印出了同济大学微体古生物研究成果的专著时,同济的海洋地质才赢得国际关注。

20世纪晚期地球科学的突破主要来自海洋,“板块理论”就是一例。“我们自己缺少研究手段,能不能参与国际合作,也去研究深海地质?”这是当时需要同济海洋地质系做出选择的一大命题。1985年国际大洋钻探计划启动,中国科学家们心潮澎湃,赶紧组织委员会,上报领导,要求加入这项规模空前的深海国际组织。同济人也以为这一大命题迎刃而解了。但在当年外汇奇缺的条件下,这只能是一种空想。国际大洋钻探计划是一个“富人俱乐部”,每年要付出数以百万计的美元才能成为成员国。

国际海洋地质泰斗、已故的美国艾默里教授一次来华,汪品先特向他请教了一个问题:假如你是中国人,研究海洋地质会选什么题目?艾默里想了想回答:我会收集中国古代的文献资料,研究潮汐的变化。“在这位前辈的眼里,既无设备又缺经费的中国,只能从故纸堆里发掘成果。”说这话时,汪品先笑了。

“尽管如此,我们还是找到了进军深海的途径:发挥自己的长处,用国外样品研究我国的深海问题。我们间接地要到了美国在南海取得的深海沉积样品,从微体化石分析入手,在剑桥大学的合作下,于1986年建立起了南海第一个古海洋学剖面,找到了南海古海洋学的特点,踩上了国际前沿的门槛。”

这一筒“岩芯”汪品先等了30多年

1999年2月18日至4月12日,国际大洋钻探船“决心号”在南海实施了大洋钻探计划(ODP)第184航次,时年63岁的汪品先教授为整个航次的两位首席科学家之一。这是中国海的首次大洋钻探航次,也是第一次由中国人设计和主持的大洋钻探航次。184航次在南海南北6个深水站位钻孔17口,从水深2000米到3300米的海底钻入地层,最深的一口井深入海底以下850米,取得高质量的连续岩芯共计5500米。

“1999年2月12日,当钻探船从澳大利亚西部启航驶向南海时,我在甲板上感慨万千,感到自己终于成为名副其实的海洋地质学家了。”谈起这次航程,汪品先就像在谈昨天发生的事:“总共一万里的航程中,自然界并没有大风大浪,遇到的尽是人间风浪。特别是南沙的钻探‘好事多磨’,先是国际政治问题,后是这块外国海图上叫做‘危险海底’的航道问题,最后又有海盗出没引起的安全问题。船长几次宣布这口井打不成了,而几次都在我国有关部门的支持下,闯过了一个个关口。3月初南沙开钻,美国船长下令升起五星红旗。中国海区第一口深海科学钻井,终于按照我们的设计,在我们的主持下实现了。当第一筒岩芯取上甲板时,许多人拿着照相机拍照,一位英国科学家问我,‘这一筒岩芯,你等了多少年?’”

从那个废弃车间的实验室起步,到实现大洋钻探的深海探索,汪品先个人经历了30多年;而从80年代开始争取的南海深海钻探算起,整个中国地学界也已经等了10多年。

经过多位院士和专家们的反复呼吁,我国在1998年春正式加入了国际大洋钻探计划。作为“参与成员国”的身份,每年需支付50万美元的会费。有人同汪品先开玩笑:你把我国14年的会费赚回来了。

汪品先听到这种话一笑了之。这类项目的实施根本不是钱能“管”得着的事。大洋钻探是个开放型的国际合作计划,每年六个航次,每个耗资700多万美元,这些钻探航次是经过国际专家们投票,从世界各国提交的大量建议书中择优选定的。能否提出具有国际竞争力的建议书,是能否争取在我国海区实现钻探的关键。1996年根据中国自然条件的优势,同济大学海洋地质系在汪品先教授的主导下,提出了在南海深水区通过钻探检验青藏高原隆升造成季风气候的理论假设。这份登记号已经是484的建议书,因为击中了国际学术界的热点,在1997年全球竞争中脱颖而出,名列第一,立即安排在1999年2月至4月实施。汪品先充满信心:中国海洋地质学家多年的努力工作,一定会得到国际同行越来越多的认可。

大洋钻探计划第184航次后,汪品先领导的项目组对5000多米的深海岩芯开展了全面研究。“东亚古季风的海洋记录”就是其中的一项研究成果。该项成果由于它的突破性和创新性,是它赢得欧洲地球科学联合会“米兰科维奇奖”的前奏。

给我的“票”,我是要用的

当然,汪品先教授称得上是一位沉迷于深海大洋且惜时如金的科学家。但同时,他更是一位充满社会责任感、一而再、再而三地为我国科学制度和体系的改革厉声疾呼的科学家。

在北京参加全国两会

汪品先当过两届全国人大代表,三届全国政协委员。每年赴京开“两会”的时候,他都会作些准备,想好一些要说的话到北京去说。他曾经坦言:“既然大家信任我,给了我这张‘票’,那我是要用的,而且会尽量用好的。我不会摆摆样子的。”汪品先曾连续两届获全国政协的优秀提案奖。全国政协优秀提案奖每五年评选一次,第十届的评选工作要到明年才进行。

汪品先在“两会”期间的提案和发言,常常成为新闻记者们争相索要的“素材”。敏感的媒体人十分现实,汪教授拿出来的东西多半是有“料”的。比如他谈“克服科技创新的文化障碍”、谈“科研道德的文化根基”、谈“科研不是竞技”、谈“科技创新路上谨防三种‘流行病’、谈“科技创新如何有效投入”等等,这些多具锐气的汪式文字,稍稍整合一下,就是一篇篇很像样的新闻稿了。《人民日报》、《光明日报》、《科技日报》等多家全国性的主流媒体,无不或首发或编发过汪品先教授的“建议与意见”。

平心而论,汪品先教授对我国科技创新在具体的实施环境和方法上,是颇为忧心忡忡的。图解他这份担忧最为典型的事例是:发生在上海科学会堂的所谓“炮轰院士”事件。2005年11月15日,第七届上海国际工业博览会科技论坛举行了一个“院士圆桌会议”,主题是“新型工业化道路中的自主创新”,邀请汪品先院士发言的议题是关于海洋科学的。汪院士觉得搞海洋的人谈海洋如同“卖什么吆喝什么”,也没太多的吸引力,所以他建议请叶叔华院士来谈这个题目,因为叶院士对我国的海洋科学一直是积极的鼓吹者,而汪品先自己临时改换了议题,谈了我国自主创新中存在的问题。他从“为圣人立言”的应试教育,谈到对我国院士制度的看法。

汪品先那天宣称:“这不是自己给自己捣乱,现在社会把院士捧得如此之高是站不住的,总要掉下去的。院士是人选出来的,少一票落选就回家抱孙子去,多一票当选什么都会了,什么评审会都少不了,都要发言,人家都洗耳恭听,如果不到场,鉴定还通不过,有这样的人吗?你什么都会?”汪品先认为,现行的院士制度不可持续,必须进行改革。他的发言得到了在座院士的共鸣。中国科协主席、原中国科学院院长周光召院士在圆桌会议的总结发言中,明确表示支持汪品先的看法。

会后媒体上出现了“炮轰院士制度”的新闻,引起了不小的反响。“用‘炮轰’这个词来表述肯定是不确切的。媒体追求轰动效应可以理解,但是任何意见一经夸大就容易使人意气用事,反而难以冷静思考。”汪品先对记者说,“笼统地反对院士制度当然是夸大,院士各国都有,问题是把院士头衔功利化,就失去了原来的本意,物极必反。中国的‘老九’‘臭’了几十年,总要给还他一个公道,这首先落实到院士身上,体现出尊重知识、尊重人才,本来是件好事。问题是把这种精神上的荣誉称号物质化,把专业上的学术承认绝对化,加上行政干预、社会炒作,一些地方对院士又过于迷信,事情走过了头,反而事与愿违。既不利于人才的脱颖而出,也无助于院士的正确定位。”

希望有一个主管海洋的委员会

汪品先教授称自己此生有三个愿望:一是开展深海大洋钻探研究;二是建立国家公用的调查船队;三是建立深海的海洋研究中心。现在第一个愿望已经实现,第二第三个愿望他正在努力之中。“关键是要靠中央政府的高度重视,并且下面有机构来张罗这些事。我们国家涉及海洋的部委如此之多,就是找不到一个能在国家层面协调统筹的。我们曾提出过多次建议,希望国务院能设一个类似‘海洋委员会’的机构。”汪品先说。

今年5月与夫人一起参加同济大学百年校庆活动

关于海洋,关于我国海洋事业的发展,汪品先天天在想,想了几十年了,且见解独到:以河流流域为基础的华夏文明,是一种农业文明,只求没有异族的入侵,决无向外另求福地的意向,主张人们固定在自己的土地上,“父母在,不远游”,并没有到远方开拓的传统。而同样为文明古国的希腊就不一样了,希腊的海洋边就是山,没有多大的土地,只能弄个船到别的地方找出路。“这种因东西方文明的差异而造成的性格上的本质差异,一直渗透到现代人的血液里面。”汪品先引用复旦大学周振鹤教授的文章,作了个有趣的假设:“如果战国时期统一中国的不是秦国而是齐国的话,恐怕我国今天的海洋文明就会大大地向前推进一步。因为齐国临海而居。”

在汪品先教授的眼里,中国目前的海洋产业,还是以交通和渔业为主体,而世界上的一些发达国家已经完全不是这个模样了,海底资源正被大规模地开采和利用。如果说10年前,开采的都还是大陆架上的浅水石油,这几来人家都在着手开采深海石油了。海底的开发利用需要有监测的新手段,“美国人还搞了个‘海王星计划’,与加拿大联合在西海岸铺设一个区域性海底观测网,从海底向下打井埋下设备,向上放锚系,再用光纤把所有的观测点连起来。今后海底一有‘风吹草动’,美国的办公室里便可一目了然。”海洋地质学家汪品先估量这一计划的价值:“这是一个革命性的变化,就像在海底设立‘气象站’、‘实验室’。这套技术原来是用来监测苏联核潜艇的,现在转为民用了,将来势必会改变人类和海洋的关系。”

“那我们国家应该怎样赶?”

“其他地方我不好说,我觉得咱们上海发展海洋事业优势很多啊!上海面向大海,背靠长江腹地,在近代史上又以通向世界的海上门户而著称。”上海本身就是以海洋为特点的“海派”城市,具有发展海洋事业和海洋科学的地理优势、历史传统和文化基础。再说,现代的海洋开发和海洋科学,完全建筑在高科技的基础上,上海雄厚的科技力量是最为有力的支撑。其实,上海实际上已经具有相当强大的海洋科研和海洋产业力量,无论在造船航海、水产和河口、海岸、以至深海的研究等诸多方面,都处在我国的前列并有国际声誉。

“那以您为核心的同济大学海洋地质系,作为上海进军海洋的一支生力军,又有些什么打算呢?”

“美国有个‘海王星计划’,我们国家在这方面也应该有所动作。不要到时人家弄出名堂了,再来制定规则叫我们执行,那就被动了。所以我们也要搞深海海底观测网。我们同济的‘海洋团队’正在做这方面的工作。”汪品先颇为兴奋地披露了一个消息:“我们计划与上海其他的‘海洋团队’联手,在上海南汇临港新城建立基地,先在东海建立近海海底的观察试验站;等条件成熟后,再一步步推向深海。争取在不远的将来,中国真正成为走向深海大洋的国家,在新世纪的国际海洋科技竞争中一显身手。”

对于中国走向深海大洋的前程,在汪品先教授——目前我国这一领域最具权威的科学家的视线里,充满曙光。(顾定海)

来源:上海政协

|

|