工程小故事 (1)

应网友之邀,写几段小故事,试试,希望有人喜欢。老冯我当年在上海华东师大附中毕业,廖康民老師做伯乐,令我可直升高中。然家境故,不願给家中增负担,想早日自立。考了上海中华职业(华罗庚張闻天母校)土木科,后学校迁天津掛甲寺,退学。( 很有意思,命中注命,必住天津38年 )重读上海城建校上下水道,1957年又进北京建工夜大修本科。自命基礎理论修读三次,应在工程中可不会发难。谁知,在与外商关于进口鼓风机的技术会谈中,要把标准状态下36000m3/h 气体換算成夏季气温40度,湿度80%的空气量为41850m3/h 时触了礁 ! 我们中方无人能算出与外方等同的空气量,调动我院采暖通风专业权威,院副总工,也无济于事。把我急得团团转....只能先确认外方数字....经再次深入学习,反复验算,我终于弄清了原因,我们在一大堆气压,阻力,温度,湿度等物理计算中,独漏了一項大气中蒸气产生的分压,而这才是造成冬天鼓风机的电机运行中电流大大超过夏天,並因超负荷而 "跳闸" 停机。计算表明,在天津地区,冬天比夏天大气容重高出20% 以上。空气中有水,水体中有气。这道理也让我出过丑,等下回再讲吧。关于风量分析计算可见 "给水排水" 刊物中我的短文。

工程小故事 (2)

关于空气中必含水的教训对我是很深刻的。今天我想告诉大家,一次我惨痛失败的经历:1979年,设计天津紅旗路地道桥,当时我已名声在外,尤其在铁路工务系统。因该桥当时是全国最大型的顶入法建桥工程。决定选用我们自行开发的气垫顶进工艺,以大量减少顶力,节省大型后背的工程量。依照气垫工艺要求,框架箱形桥底板下需佈滿气垫所用的细小管道,箱形桥在铁路边工作坑內预制完成后,进行了气垫顶进试验,获得成功。当时气垫效果特好。各地工务部门参观的,媒体宣传部门的,市局有关的领导都亲來现场视察。估计如即时顶进,将很快成功。会作为特大喜讯报导。但由于当时市政局有关部门没有重视铁路局方面的联络,而铁路加固 ( 吊軌,扣轨等设施) 是天津铁路分局负责的。天津分局强调工程太大,加固方案不敢批,需由工務段报北京铁路局……等理由,箱形桥不能开顶,停工!一停三个多月,再次起動时,已是寒冬腊月,发现气垫全部失效,顶力疾增,后背工程难以承受……。令各地耒客,各方人士,大失所望。施工中,不得已,后背上下前后顶柱顶梁需全部堆土,增加抗力。狼狈不堪……。最后十分艰难地把桥体总算顶进就了位。此次气垫失败的原因是全部高压空气管线没有设冷凝水排除装置,高压热空气进入系统后因气温在零下,散热后结露,冷凝水结冰,不能随气排出並最后堵死管路……。气管必有水,水管必有气!是我终生的教训!

工程小故事 (3)

工程强度设计有时相对简单,而稳定设计往往較为复杂,且还易被疏忽。肇生大禍。五十年代,我在城市建设部北京给水排水设计院工作。当时的领导和恩師沈大年今已90多岁,我与他常经电邮通信。日前见到他上学时的钢桥设计功课,其钢结构鉚釘等詳图的精美,令我十分吃惊。现摘一段我写的文字如下 :1978年,我领导一设计组,完成了宁河县芦台公路钢桥设计。地震后芦台桥垮坍,上级决定拆一铁路钢桥拆改成公路桥,跨度50米。所以一看你的图,好佩服!此等桥梁计算画图工作量很大,那时没电脑。你的基本功令我吃惊 !关于芦台桥,因急等通車,搞现场设计。我在此桥关鍵问题上曾立了一功: 事情是钢桥在现场大桥引路上拼装,全桥纵向对着对岸桥台。钢桥加宽拼装完成后,计划先通过桥台推出一段,搭上河内浮体,再浮运前进,再搭上对岸桥台支座。形成单跨50米简支桁梁后,再舖装桥面系。问题是施工单位交通部公路一局,其施工设计之浮体,是用公路局钢浮箱拼装而成的。在工程进行中,钢桥一端搭上浮体正要起运时,我不放心施工设计。因根据我的浮桥设计经验,感到浮体有点小。故向一局要浮体尺寸后现场核算。結果,发现浮体浮力满足,但吃水面积不足。即当大桥桁梁浮运至河心,浮体出现最大负荷时,必将失稳翻船 ! 我立即要求停工,要求他们重新核算稳定性。並报告设计院于总和市政局计划处(抗震救災紧急项目)。交通部获悉后连夜派一局总工赶至现场,确认计算不足。避免了一场桥毁人的大事故。由此,我第三次获市劳模獎励。实际,工程设计中有时强度设计相对简单,而稳定设计往往較为复杂。尤其是浮体稳定,其重心,浮心,吃水面积互相作用,一旦忽视,翻船的事,时有发生。决不能马虎从事 !美国911世贸大厦,突然倒塌,一层一层连续失稳,一塌到底。失稳原因再说了......

工程小故事 (4)

感谢各位支持 !小故事是前些年,建设部在各地办班,邀我去讲课。为理论联系实际,我插了些工程实例,提高了大家学有所用的兴趣。今天,我还要说一下鼓风机,因它的耗电量占污水厂全厂用电量50%以上。同济老教授胡家骏,看了我写的鼓风机短文后曾专程耒津同我切蹉设计问题,他认为应把拙文编入教材。由于污水厂实际运行中水量水质每曰24小时是在不断变化,而且全年气温气压也是不断在变化,也都要求改变运行工况。所以风机风量的调节成为必不可缺的装置。而为了便于调节风量,又不降低风机效率,从流体力学的动力学方程上可知,选用单级高速 ( 一般为8000转/分 ) 风机是最优化的设计。我国国内第一台用于污水厂的设备( 875kw ) 就是1985年从英国引进的。而1992年,在设计东郊污水厂时,风机为1000kw,法方提供,法方出于对高速风机性能保护的需要,要求鼓风机房的厂房基礎,建成一个钢筋混凝土大船塢,厂房和风机都置於塢式结构中。这当然是保险得很。但工程量翻翻,遠遠超出了原初步设计概算。我们根据已经运行多年的原875kw风机,仍按原初步设计完成了施工图设计,並建成了厂房。但想不到,法方到现场后拒绝安装,要求重建塢式结构厂房,理由是独立基礎不能满足高速风机的动力要求。这就一下把我推到了十分尷尬的位置上,上下左右,都等我解决。我当然压力很大。实际上,我们与法方的矛盾早就存在,我想,土建设计我们负责,动力要求问题我们认为独立基础有理论依据,可以满足。如出问题我方負责。但法方认为出问题将影响法方,故坚持拆厂房。七天后,双方复会。我拿出一本英文原版 Foundation analysis and design ( 基礎分析与设计 ) 一书,同老外( Mr.T ) 商量是否按此美国设备基礎设计权威著作試算一下。老外见书,先说此书作者是我老師,我上学就念的这本书。好哟,试一试吧。其实,会前,我们已算过了,不考虑地基土壤阻尼作用,就能满足法方所提最大振速,最大振幅及共振频率等要求。又过七天,再次复会,老外表示计算满足要求,但他要请示巴黎......这里要指出,设计院有一好传统,每年有经费买新版外文版图书,是这本外文版 的权威著作救了我......

工程小故事 (5)

毛里塔尼亚投标中标1990年,毛国有一给水厂和一污水厂係非洲发展银行项目,中国路桥公司在当地有注冊,同时因我国加入了世行,所以有权投标。其中污水厂指定用SBR工艺,该公司找多家设计院合作,都因不懂SBR而被拒。我说我明白,就合作投标了。而水厂参加国际投标,这在我国是首例。而用传真机是当时重要工具 ! 掌握国外设备信息也是关键所在 !该项目由毛国委托著名的荷兰DHV公司负责技术咨询。其招标规定,设5000m3水塔及送水泵房,我国1000m3水塔也少见。且确定了泵房的装机容量。问题耒了,编投标书时,我们的泵房水泵设计容量总是大幅超过规定的千瓦數,这是在许多设计中的通病。我查看设计,送水泵是把清水池水送往水塔,水量不能变,可泵的扬程就有学问了。我们设计習惯是把水塔最高水位减去清水池最低水位,再加上水头损失,老師教的,再加上一米。这与实际工况严重脱离 !水塔补水应在夜间用水量低峰时进行。此时,水塔不是高位 ; 水池不是低位 ; 水头损失计算有误差也不用加一米之多 ! 水泵最大扬程要考虑,但此时流量可以很小喲 !我指出如此错误后,设计很快符合要求了。在中国驻毛大使馆,当我们在同法,意等国公司竞争中连中二标时,大使和我们都欢腾了......出国投标,与DHV打交道,学到不少。先说这一些吧,我们学校的教材要改进 !

工程小故事 (6)

解决要砍 2000 棵樹的难题天津40万吨/日污水厂,实际是48万吨,40万吨是早期编项目建议书时的水量,大型污水处理项目总是迟迟上不了马,到后期水量变了,有经验的领导决定,40万吨已广告多年,不能改,否则,弄不好会被砍 ! 所以,说真話真不易。号称40,设计按48......污水厂进水泵房设在排污河边的厂区最西侧 。进水两大系统,一条早有马蹄管,並建有多年,可直接入泵房。另一条则需新建直径1.5米管线进泵房即可。但就这条管线却犯了难,因按规划路由,管道走向在排污河大堤下,目的是减少拆迁。但要砍樹 2000 棵,需申报市绿化委員会,委员会几经协調,有权批准的领导都避而不介入。一拖几年,全厂地上地下都将全部建成,独缺这条进水管线了。市有关领导急了,招集有关单位商讨此事,我提出不走大堤,走新建的污水厂专用道路入厂。有领导说,此建议早就有研究,行不通。因管线到厂门口还距泵房600米,厂内各种管早已布满,无路由可通 ! 除非在厂区外再征农田,难度更大。哈 ! 我说,我建议拆新建之厂区围墙,墙外有排水沟,用地都在厂区红线内......話未说完,大家齐声 : 你不早说 !就这样,少砍了2000 棵樹,做点绿化天津的贡献。所以,现在进水管线是埋在厂区南侧围墙下面的....

工程小故事 (7)

某桥断梁落水,我提出简便方案,将大梁吊起,得以断臂再植某桥 ( 因此桥断梁事故虽已42年,已成历史。但其事故有意无意被遗忘了。我任总工后多次想把工程事故汇成专冊,供设计人员吸取教訓,不犯重复错误,但你懂的 ! 很难。)在1974 年出事,我接电話。1998年9月25日上午,另一大桥,又是我接电話 : 昨晚桥断了......历史,很怪。不管你願意否,总是重复发生。今天说1974年大桥,在施工中是用预应力钢束把一段段混凝土空心梁拼接成跨河大梁,全桥三跨,中跨另加吊梁連接。施工中,大桥分东西二个半桥,半桥是单跨悬臂梁,两边半桥的图纸相同,最后在两悬臂端加接吊梁,即成三跨静定结构。施工方,先修东半桥,小心翼翼,精心施工。顺利完成。但是在西半桥的施工中,感觉预应力技术掌握熟練了,然而施工误差却不知不觉扩大了。那年代我们都现场设计,大桥设计组的工棚离大桥约仅200米。施工人员见误差自动扩大,不敢再动,耒到工棚说 : 范工,请你去看看预应力钢束不断漂浮升高....设计人员跨出工棚门,眼看桥断梁落....嚇得話也說不出來了 ....此后,一組分析原因,一组抢救,我奉調到了抢救组。现场情况是大梁断后,断开部份落水,但预应力钢束未断,浮在水面,藉浮力暫时平衡,而悬臂端像大炮已翘入高空....还随水面高低而升降。抢救方案集中到一点,吊起大桥,断臂再植 ( 此乃上海外科医生当时成功的名句 )。而吊起近千吨大桥谈何容易,浮吊汽車吊无法靠近,並且起吊力量也不足。最后集中到孔总和老冯二个方案上,交施工人员讨论。尤其听取起重工人的意见。结果,几乎一致推举我的方案,表示二个月内完成 ( 实际20天 ) 。我的方案是用厚钢板焊出一根上有不少钢牛腿的钢吊掛。再用起重队现有的钢柱钢梁加四台300或500吨千斤顶,交替起動吊升大梁。全部设计,我在现场用白纸复写纸画出,发送施工方,争取时间。另回院描图晒制归档备查。所谓牛腿是专用名詞,就是柱上突出的短梁。此事件的成功抢救,令我在市政系统名声大振。时年37岁。

关于工程小故事 (7) 的说明谢谢各位支持 ! 有网友对此桥頗为关注,有兴趣了解细節。現回答三个小问题 :

(一) 图示半桥,为三跨静定结构,河內设二个中墩。中跨吊梁应最后吊装。未吊装前,东西两侧是二个单跨悬臂梁,吊梁将支撑在二个悬臂端上。此乃静定结构,无超静定问题。即中墩落在河床下軟土地基上,如有微量沉降不会影响大桥安全。此乃静定结构之优点。如若三跨連续制造成一根梁,即为三跨连续梁超静定结构,由于大桥是預应力混凝土结构,刚度很大,如中墩略有下沉,将产生极大次应力,影响大桥安全。除非中墩下部加大工程量提高中墩承载力,避免下沉。如釆用沉箱等措施。

(二) 断臂再植 此乃当时上海外科医生的新成果。此处借用,形容断梁修复。此桥,在当时应是国內领先的预应力混凝土新技朮。此桥修复后,又再用此新工艺设计建成了一座桥,获得大奖。该工艺是把大桥的空心梁,分成若干段在工厂预制,当然每段外形是不同的,但拼接后外形是连续的。拼接是利用预制时在混凝土内预留的钢索孔道再穿以钢束並加预应力而完成的。所以,所谓再植就是再重新拼装,即穿钢束並張拉 ( 利用千斤顶预加应力 ),再灌水泥浆,固定钢束。

( 三 ) 施工工艺此桥除采用工厂预制混凝土空心箱体进行预应力拼装工艺外,还有结构体系转換的技术革新内容。当时确为国內首创。主要工艺过程简述如下 :(a)在中墩上,现浇混凝土0#块件,预设大梁鉸支座及固定块件之拉锚 ;(b)进行双悬臂1#及1'拼装,再进行2#及2'拼装......形成 T形刚构。(c) 拼装最后形成 T 构,且一端已到达岸边桥台支座 ; 就需进行最重要的一步,即结构体系转換。(d) 所谓体系转換就是放松0#块原先所设之拉锚,令中墩支座成为鉸支座並同岸边桥台支座共同受力,使结构体系成为简支單悬臂梁。(e) 吊装中孔吊梁至两个悬臂端,建成三孔大桥。

工程小故事 (8)

温州西山给水厂

九十年代,世行项目。奥地利公司邀我们合作投标,市政公司施工。该厂水量每日50000m3,因厂区在西山脚下,用地十分困难。采用了 V 形滤池,並在平流式沉淀池下设清水池。工艺流程简洁,平面佈置紧凑。建成后获世行好评,並收錄入建工出版社给水厂专集。

今天介绍该项目投标中的一个失误。事由是我们投标书的总图设计比较粗糙,也缺乏经验。同时,业主也未提供西山脚下地形纵断面图。设计仅依靠一張地形图,重点又放在处理地上地下障碍上了。造成忽略了辅助建筑压在山坡上,山坡稳定要增加工程措施,需建6~8米高挡土墙,而且必须设预应力拉锚才稳妥。而到施工图设计时才发现。就令我们十分被動。

在专门会议上,市政公司明确,工程预算无此资金,总包者外方认为不是他的事。而业主,温州錢总 : 招标文件明确,围墙落在山坡上......。

查看文件,确是如此,白纸黑字。

我说,是文件明确围墙落在山坡上。但也可理解,就是墙外有山,墙内有坡 !

大家没有反对理由,藉此,我提出,搞地道桥,引路设计多次采用梯田式结构,省工程量,还便于绿化。建议增加一些低矮墙,投资不大,工程费由市政公司及外方两家分担。建筑可按阶梯结构进行设计,我院有实例。此方案最后获得各方同意,圆满解决。

工程小故事 (9)

京津公路永定新河大桥

1968年我同费子华二人奉命借調至市根治海河指揮部设计组,負責京津公路永定新河大桥的現场设计。工棚地点优待,建在外国人检查站小花園内。

该桥原有跨永定河的 四 米宽旧桥,建于民国时期,已废未拆。后建新桥宽才七 米,勉強双車道维持通行。遇有马車过桥,汽車只能在后随行,无法超車。

由于根治海河,开挖永定新河,采用新旧两河並行,形成三堤二河,故跨河全桥長达459 米。

我二人的任務是按水利部下达之设计任务书,设计延長原永定河桥。

我们調研后认为任务荒唐,京津间主要通道,七米宽桥面,459 米長。汽車马車混行,根本不可行。

立即通过指揮部軍代表向水利部提出报告,建议桥宽增至14米,四車道通行。並将桥位移至京津公路规划中心线上 ( 即废棄之四米宽旧桥位。)

结果,获錢正英批准。

以上为故事之一。

故事之二。

到设计后期,费子华家在河北省昌黎,设计图完成后,每周回家,基本上由我在现场进行施工配合。

事情出在桥的支座上。大梁的钢支座为节约钢材,是采用钢与混凝土混合结构制成的。设计图要求摇擺柱体上下面层用钢板,柱心为细石混凝土,混凝土內设有密排细钢筋,承受受压柱体内的主拉应力。

而此支座摇擺柱体早已预制完成,吊装大梁安装即可。

此时,负责人告我 : 老冯,老工人说了,支座內细钢筋这么细没有用,全取消了。这样混凝土外表平光得很。我说 : 什么 ? 那怎么行 ? 不夠力的 ! 我不同意 ! ( 当时党的九大即将台开,全国献礼,我们必须在九大前通車。而工人阶级领导一切 ! 各單位都尊重老工人, 没人不听老工人的 ) 我立即向軍代表书面及口头提出此事,事关重大,建议立即把支座送力学试验室压试。结果不到50%荷载就全碎了。全没有说的了。有关人都急哭了。问我怎么办 ?

我很同情,是好心办了错事。我按槽钢受压稳定选了型号,焊在支座上下钢板两侧部位,送去试验达到要求。

后来有行内人耒参观,发現摇擺支座带翅膀,看不明白,问是什么新发明,我一说,都笑了。那年代......

工程小故事 ( 10 )

建筑工程出版社

建筑工程出版社 ( 中国建筑工业出版社的旧称 ) 在1958年出版过一套给水排水设计手冊。

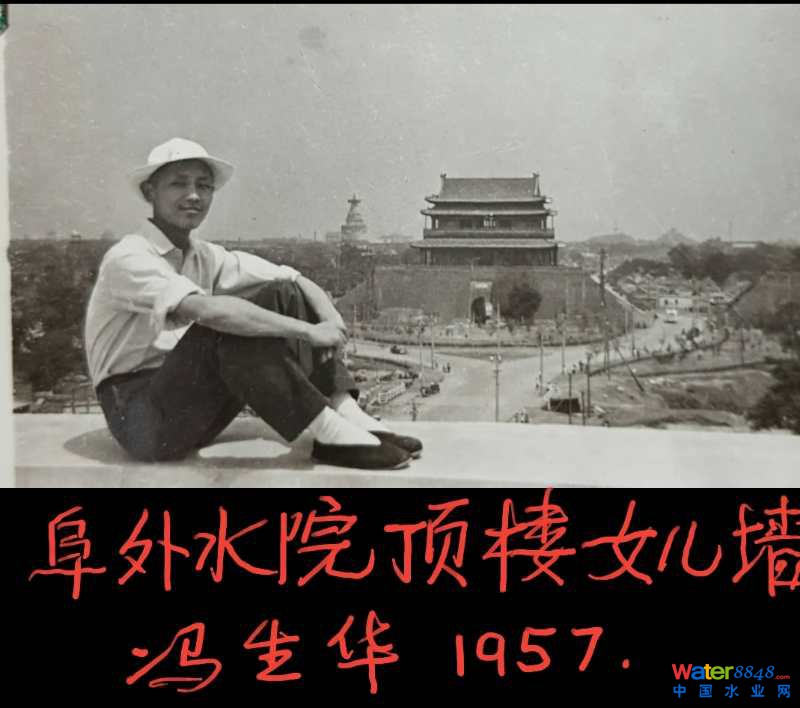

我1956年8月25日由上海 ( 同行共14位同学 ) 到达北京,到阜外大街城市建设部给水排水设计院报到。领收半月实习生工资。半年后转正。

分配到设计二室 ( 主任徐寅身 ),快滤池标准设计组 ( 组長赵昌硕,成员 : 许安澜,孙志坚,沈兆俐,冯生华。

二年內我们编制了多套快滤池标准设计。我也收益匪浅。

每套都分初步设计,技朮设计和施工图设计。重点是技术设计,其设计说明书含全套工艺计算内容。技术设计图纸的滤池管廊同施工图差不多。配以安装詳图及管件加工大样就是施工图了。

我要介绍的是设计手冊,这是我国第一套给水排水设计手冊。分四冊 :

第一冊 给水

第二冊 排水

第三冊 水工结构

第四冊 机械电气

主编 : 邹有志 ( 院技术室主任 )

我負责第一冊第四節 滤池部分的编写,学会了书稿编写的一些技巧及文稿的出版要求。

这是我第一次写工程文章,在主编邹有志的指导下,进行了慢滤池,快滤池,双向 (AKX) 滤池,双层滤料滤池......的编写。

內容分为原理,构造,工艺要求,设计参数及注意事项等。要求內容充实,图文並茂。主要总结设计经验。

我记得我有意找了一些英美原版书刊中的一些插图,丰富编写内容。

以上回忆,可能有不准确之处,欢迎网友指正。

工程小故事 ( 11 )

包钢给水工程 D=100 米輻流式沉淀池设计的三点回忆

(一) 1960年末,苏联专家已撤走。

包头钢厂给水厂特大型平流式沉淀池排泥不暢,黄河泥砂都淤积至沉淀池水面了。因全部工程为国外设计 国外设备( 国外设计是当时习惯说法,即苏联设计 ) ,出了问题,組织人員查看设计文件。同时也决定,参考也是国外设计国外供货的兰州黄河水 輻流式沉淀池,为包钢设计同样工程替代现已有问題的平流沉淀池。

此时,我发现包钢平流沉淀池排泥砂用的进口设备挖泥船在计算泥量及选用排挖泥设备时都小了十倍,差了一个数量级。

分析原因,苏联境内所有河流其泥砂量与黄河没得比。兰州黄河水含泥砂量达20kg/m3,到包头仍高达2kg/m3,即2000ppm,所以,挖泥船小了十倍还觉得夠大了。

这样,排泥下畅的原因就十分清楚了。

同时,我也看懂了兰州輻流式沉淀池的国外设计。所以,经研究,确定由我負责包钢沉淀池及排泥泵房的设计。

(二)国外设计调查资料充分,外方要求的基础资料,国內人力物力保证滿足,不打折扣,不敢马虎。

所以,如黄河水的泥砂顆粒分析,非常充分。为计算泥砂沉降创造了条件。这在我计算輻流式沉淀池池底泥砂厚度时深有体会。

其他水力计算所有资料也感到得心应手。

总之,内外有别也。

这里,补充一小插曲。设计院1961年已决定我同張耀民,郭永峰,張世艳调往天津市建设局工作,此时因包钢項目,决定換我留下。但天意,我的全部档案户囗已由張世艳(刚毕业分配到北京院)带四人材料去天津报到了。我只能完成设计,再晚三个月去天津。

(三)关于輻流式沉淀池的刮泥机

刮泥机首先确定全池池底不同部位的泥砂厚度,才能计算刮泥刀的阻力。提供给机械与结构进行设计计算。

這里,特别要介绍的是輻流式圓形池池底的刮泥刀是一条螺旋曲线,其刮泥时泥砂刮入中心泥斗的轨迹就是螺旋线,效率及阻力都是优化设计。

那么半径50米的螺旋刮刀是如何布置的呢 ? 是切割成一段段后在园周上平移至刮泥桁架上,以保证泥砂軌迹成螺旋状。

这与直线刮刀或圆弧刮刀的效果的差别是很大的。(完)

工程小故事 ( 12 )

一個令学校老師在课堂上为难的失误 1975年,建筑工业出版社找到天津市政工程局,安排编写 "城市地道桥设计与施工" 一书,作为任务下达。院领导安排了三位工程師协助我負責抄写及描图工作。该书於1976年出版,很受欢迎,有的设计单位,几乎桥梁专业人员人手一冊。 该书在附录中,附有三孔地道桥箱形框架结构计算实例。那时,没有电脑,三孔不等跨箱形框架是高次超静定结构,计算十分复杂,因计算实例篇幅較多,所以对实用中因构造足夠安全的部位,常复核其剪应力不超过混凝土容许应力就完成设计,不再进行全桥剪应力平衡的复核。故编写时也忽略了此项內容。 但某水利工程学校老師,在教学中把此书的实例,作为学生学习用的课题,进行全面复核计算。结果,学生们完成弯矩计算后进行剪力平衡时,总不能获得成功。就请老師解答,老師自己计算亦不能平衡。找不到原因,十分为难。后他们又找各种书刊,也根本没有三孔不等跨闭合框架的算例。几经周折,找到了我。我获悉后,也反复核算,才发现我们已往设计中,忽略了一个重要的计算理论问题。就是对称结构对称荷载时,结构不会发生,而在不对称结构或不对称荷载对,结构将发生側移。所谓侧移,就是框架顶端的位置有了移动。侧移的结果将使结构产生附加內力。当然直接影响了计算结果。为此,我专门撰写了一篇论文,在铁道设计通讯上发表。补充了地道桥设计中的一个空白。

工程小故事 ( 13 )

污水处理厂设计中的专业配合污水处理厂采用生化处理工艺,污泥再经厌氧消化回收沼气,再搞沼气发电余热回收,确实流程比较复杂。所以涉及专业較多,常说 "建筑,结构,水,暖,电还要加机械,自控和生化,可以说是包罗万象。设计中如何协调,以顺利完成设计,介绍一个实例 :曾经有公司招聘了各类专业人才,还是都参加完成过污水处理项目的工程師,欲按已有之初步设计,开展施工图设计。结果,大会小会心平气和友好研讨协商,就是没法开展设计。都说存在这个那个问题....如,总图有问题,工艺流程中构筑物高程有问题....结构向工艺要条件图,工艺还想改图....结果,找到我,求救急....我去了以后,先确定项目負责人,专业负责人,單项负责人 ;然后明确,总图,也是一个单项,含已定单项以外的所有工程内容。经过协商分析后,我宣佈了以下决定 :一,以初设之总图及工艺流程为A版指导图,各单顶以此位置及高程开展设计 ;二,各单項设计主要是抄改以前已有之设计,如推翻旧设计另搞一套的,必须经专业负责人同意,必要时找我 ;三,有的单项,无设计图可抄改的,我开专门会议解决 ;四,争取半月后出B版总图,修正设计。设计就是修改,修改就是进步。单項构筑物未下地前都可能修改变更 ;五,配套专业,在拿到设计条件图之前,先研究本专业施工图设计的问题,如地基处理,供电条件及设备调研等 ;六,每周召开一次协调会,解决专业配合中出现的问题 ; 重大问题开专题研讨会解决。最后设计工作得以顺利开展,该项设计也得以如期完成。

工程小故事 ( 14 )

長江道拓宽天津市政设计院的档案管理在九十年代已达到国家一级标准,其中工程技术档案的數量是最多的。档案是历史也是财富。设计文件整理归档入庫是项重要工作,但往往易被边缘化。一项设计完成,往往下一项早已在等你介入。而设计文件的整理归档立案不及时,极易造成文件丢失,财富流失。为此,我们规定 : 设计项目的完成,以图纸文件(含前期工作原始材料,调查记录,会议记录,耒往文件及计算书等)整理归档立案为准。档案室不签署,项目不能申报产值,不能报奖,不能.... 。这样,管理效率有效提高。有一年,長江道拓寬,图纸几次发出,项目始终不能撤项銷号,也影产值及奖金。我召开了一个小会,了解到原耒旧路扩宽是市政局出资,资金有限。旧路有一大段弯道,规划要求截弯取直,且已完成拆迁。而如取直将新建宽路,资金增加超出概算不少,市政局不能接受。规划方面也不让步。而设计已出两个方案,两套图纸。我建议他们再出一个方案上报 :把弯道取直段按规划实施,但仅修半幅路,单向車道,把旧路维修不拓宽作反向車道。降低造价。以后有条件双向車道再合併。现双向車道中间空地暫作绿化带。上报后获批,完成了设计。

工程小故事 ( 15 )

微孔曝气排水管上的一个小秘密

1985年从英国引进26000個微孔曝气头及曝气池内水下的配气管道。在安装时,有一关鍵工序 : 即管道位于池底,需设錨固装置,每套錨头都必须进行拉拔试验 ( 后某院在一工程中出事故,曝气头及空气管在运行中忽全浮上水面) ,试验设备随进口管道由外方提供。

试验中我到现场查看。发現供气干管上插入的一根细管在端部钻有一小孔。不细看不易发現。就问外方的香港工程師苏先生,小孔洞有何用处 ? 苏摇头 : sorry , I don' t understand.后苏又与外方联络,又告我,老外说了很多,反正是把空气管内積水排出用的。具体我也说不清。

其实,我已想明白,和他一说,他极为高兴。直道谢,学到了知識。

设小孔的道理 :

細管插入空气管后是向上引出曝气池水面以上,並再设阀门排水的。

排水时,打开阀,如没有小孔,细管内有水也排不出来 ! 因空气管内气压与水位基本平衡,不可能高出水位再经阀门喷出。

而设有小孔后,压缩空气进入细管,气水成混合流体,容重减小,自然上升后噴出水面。实际即是一个排水的气泵而已。

后我发现不少厂家不明此理,又专写一短文发表在刊物上。

工程小故事 ( 16 )

小试听漏技术

天津市政设计院六十年代在营口道十号,十分怀念那段单身,成家和渡荒的经历。1970年,建院煤院市政三院合并,战斗在四连二排。1974年又拆分回市政工程局,设计建成了成都道(拆游泳池)办公樓。后又由建筑设计室设计建成了营口道239号办公樓。往事如烟,却又历历在目......九十年代,在生产任务繁重期间,忽然全樓供暖出了故障,寒冬腊月,冻得没法办公。尤其阴面房间,都伸不出手。查原因是管道漏水严重,鍋炉加水加药后很快漏光,压力表都不能升压。行政院長帶领原设计人员,供暖部门员工,查找多日,后院从鍋炉房到主樓,付楼,輔助建筑之间多处疑点刨挖,毫无发现。院办公会责令他们一周内解决,否则将追责....我对采暖通风专业是外行,但作为总工,且已影响生产,决定每晚参加他们的查勘。第一晚,我先学习,走在后面跟班。问问了解管路走向,且发现了下水道明显有地下水湧入的现象,问题应在后院地下。第二天,我就憑听觉初步确定了漏点,命水暖工在由壬处切断该段管线。后回到鍋炉房,加水加药,开泵 ! 压力表直线上升 !群情欢呼 ! 冯总真行....其实,1955年暑期,我们去上海杨树浦水厂实习,有一项当时新鲜事,半夜上班,随听漏工听漏,听漏工说,英商自来水时,每月必报漏点。如报不出,就停生意。所以每人都把最隐蔽之漏点,瞞着保密,等救命时用。听漏有窍门,不说了......

工程小故事 ( 17 )

钢索桥天津北京上海,可能就天津修建过钢索 ( 钢絲绳 )桥,满足人行及自行車过河需要。建桥大环境是备战备荒为人民。是参照援越抗美之经验,钢索桥在轟炸中除非直接命中,否则不易切断。索桥同架空高压电线一样,设计涉小垂度理论 :如你拉绳涼晒衣服,理论上讲,空绳无衣服你也无法把绳拉成一条直线,因绳必有下垂。除非绳没有重量,只要有重量,拉成直线的拉力是无穷大。我们设计的一座索桥在海河上,跨度约100米。建成后不久,市航运部门就强力抗议,理由是桥索下垂过大,侵占通航净空。问题转到设计院,我们反复核查图纸及計算 ( 那时用手工計算垂度是工作量很大的 ) 没有发现问题。故认为目前现场索桥桥下垂之垂度遠大于设计的垂度。只能是索長不符合设计要求。追问之下,施工人员坦言,为 "安全" 计,实际索長约多了100 mm !小垂度理论特点之一,就是百米之桥,索長多100mm,桥就会下垂一米多 ......航运部门有理,重新配索吧。索桥易晃,行人过桥,切勿齐步走 ! 因齐步一,二,一,极易同桥的自震周期重合,发生共震而翻转出事 !国內某地一危桥不是軍人齐步过桥坍塌了吗 ! 尘土爆炸,结构失稳及共震坍塌都是应可避免之人禍。

工程小故事 (18 )

成都道办公楼顶层礼堂屋顶大梁的设计大楼建筑设计是我的老搭档張孚珩,结构设计华尔巽。都是设计院的顶梁柱,我的長期合作伙伴。我任总工后经管技术人员考核及培训。发现有的人学历很高,资格很老。但到晋升高级职称时发现前半生没有像样的成果,让人叹息....追其原因,不能与人共事。搞设计不像研究,可以关上门自己在试验室反复试验,失败是常态。设计不行,只能成功,不能失败。而且是群体作业,亲密配合,稍有失漏,桥毁人亡。说礼堂大梁吧,当时我在忙战备项目 : 于庄开启桥....华总找我,老冯你邦个忙,把礼堂屋顶结构弄一下吧,XXX估计连方案都拿不出耒了。我接任务后,同張总协商,建筑要求( 因临重要干道成都道,规划要求很挑剔 ),希望尽可能压低结构高度。最好别设计成工业厂房( 大跨度房顶 ) 。最后我选用了我同物资处,机修厂張姓老工人(领导工人三结合)去包头用軍区证明购回的18铌半低合金桥梁钢( 援越物资 )大型工字钢,经核算,每根大梁并排用二条工字钢,翼缘及腹板局部稳定不足,需另贴焊钢钣及角钢,总高仅580mm 。加工筒便,吊装轻巧。屋面可用成品混凝土屋面板,采购即可。梁下吊顶棚设吸音层。设计很快完成。此楼建成后,有业內有识之士,到顶层礼堂开大会,见全礼堂没有一根柱子,散会后在楼对面人行道上察看顶层,发现女儿墙很矮,不可能设礼堂而没有立柱,房顶用什么结构 ? 纳闷不解....因为即使使用钢屋架也得2--3米高,况且那年代钢材奇缺,一般都用混凝土结构....

工程小故事 ( 19 )

选泵的失误

某县,乡鎮企业大发展,河水被严重污染,建污水收集系统,设多座污水泵站。系统投产后,水泵无法开車,开車起動电机就跳闸。原因 : 泵起动时流量太大,电机超负荷电流过大,设备自动跳闸保护。此泵站选用的潛污混流泵,明显设计,采购,泵设备质量都有缺陷。离心泵混流泵靠泵壳内叶片转动实现流体的泵送。泵起動后由泵的扬程决定泵的流量,流量扬程决定泵的效率及功率。选泵必要看厂方提供的泵性能曲线 :(一)流量 ~ 扬程 曲线 ;(二)流量 ~ 效率 曲线 ;(三)流量 ~ 功率 曲线。如果选泵时所用扬程流量,尤其是扬程偏高,则泵起動后扬程低于设计,流量会增大,一般在水池高水位起動,水量充足。问题是流量增大后,工况点偏移,效率降低,功率加大。严重时,设备超负荷,自动停車。如设计经验丰富,准确选定扬程,流量不会增大,工况点在高效区,水泵功率正常,运行稳定。那么,实际扬程偏低,造成工况点偏移有无办法解决呢 ?(一)可在泵的出水管上加设阀门,令阀门稍有关闭,增加阻力,提高扬程。此法缺点是出水管可能会震动,長期运行会损害设备。同时增加电力损耗。(二)換名牌产品的潜污泵,有一种叫全扬程泵,扬程流量有变,效率仍在高效区,功率也基本平稳。不到特别情况,不会停車。总之,选泵必看三張性能曲线图,並掌握此类泵站的运行工况特点,正确确定实际扬程,水泵大部份时间应在高效区运行。

工程小故事 ( 20 )

深井曝气,液态堆肥2000年 随 苏建龙博士 ( 总经理 ) 去温哥华.... 等多座城市学习考察 ( 同行的还有黄卫东博士 ),感到深井加气浮处理污水及污泥好氧消化 ( 液态堆肥 ) 有很多优点,同时搞桥梁钻孔灌注桩设计及给水用烏克斯钻机钻深井曾下放劳动半年等机遇....还有黄晓东博士的鼎力支持,提出双威工艺进行推广....我要说的故事是深井曝气的优点介绍中的一个问題。我强調深井曝气氧利用率在污水中高达80% 以上 ( 这里要说明,微孔曝气在清水中氧利用率25%,污水中约15% ) ,故曝气量可大幅减少,节省电耗。這在各地讲演推广中大都给於确认,而无異议。但也有时候能遇上高手,提出深井氧利用率高,供气量减少,但曝气深度大幅增加,即供气量减少,而气压加大,电耗能减少吗 ?這個问题实在提得十分内行 !确实,在流体力学动力方程中,流量减少压力加大将会互相抵消,功率不减。但这是对水流而言。因为水是不可压缩流体 ; 而空气,是可压缩流体,如流量不变,压力加大十倍时,功率並不增大十倍,仅增大约五倍左右。所以,这是深井曝气的技朮优势的关鍵所在。同时,还有充氧,气浮浓缩,空气提升,动力搅拌及污泥自回流等一气五用之美。詳见有关刊物上之专项短文。

工程小故事 ( 21 )

911 美国世贸大厦遭袭倒塌。

大家议论,受撞击之楼层倒塌连帶上层,易解说。大量汽油燃烧很久,钢结构軟化下塌......

可憑什么一塌到底刹不住車 ?

其实,所有高层建筑,把外皮和内肉都去除,其骨架就是主柱和每层的板梁!没有立柱,肯定不行,那没有板梁呢?孤立的立柱,你会说不稳了!对!没有每层的板梁,立柱成孤家寡人,要失稳垮台!

世贸大厦,钢结构。内桶外桶形式。

就是说大厦中心有一钢桶结构,外圈也有一钢桶结构。内外两钢桶由楼层板梁联成整体。

所有高层建筑,其结构形式,有内框外框,有內桶外框和內桶外桶几种。框或桶都是柱的意思,大厦穿入雲霄主要靠柱,即顶梁柱也。柱受压最怕细長,在力学计算中。拉捍,仅进行强度验算即可。夠力,拉不断,就行。

立柱,往往不是強度问題,除非是矮胖柱。所以,立柱设计,首先验算细長比,然后算强度,再验算稳定。

验其稳定,力学中有个欧拉公式,此公式根据立柱两端的构造,分成多种形式。最简单构造是完全固定,半固定和完全自由。固定者即水平面上双向大梁楼板都与立柱完全 固定成整体,密不可分。半固定者,梁与柱的联接以满足梁的重量能传给柱就行,立柱顶千斤的意思也。板把重量传给梁,梁传柱。自由者即柱端与梁板毫无关係,柱子头可自由摆动。

现在我们看欧拉怎么说的 :

如果每层楼板大梁都和立柱完全固定,互相牢牢抓住时,立柱能受最大临界力100吨,所谓临界力即超过此力时柱即失稳,会弯曲倒塌。那么当上层楼板被摧残压垮后,立柱成无依无靠无约束之自由状态时,还能承担多大临界力呢 ?

只有6.25 吨 ! 相差16 倍 !

誰设计大楼安全係数用16倍 ?

这是一塌到底的解说。曾在当时成文后寄国家权威刊物 :

" 特种结构 " ,主编沈世杰

该刊编輯部压了一年,估计反复审核,确认此说法后发表了。

(接上)

故,911,世贸大厦,所以一塌到底,是因为每层都是高层塌下,压垮下层楼板及梁,使立柱孤立无援,临界力下降失稳垮塌,一层又一层!各个击破!这可从电视慢镜头中明显看到!

工程小故事 后記

承各位支持,小故事写了 21 篇了。其实有的是大故事,但种种原因,有时候研究 History 很不方便。

只能讲 story ,简而概之了。

另外,工程故事,说较方便,有时可手脚並用,写就困难些。

还有,有的故事要查文档,或考证,有的不画图 ( 工程语言 ) 难说请楚。只能等有机会再写了。如

雨水泵站拍门的故事

廊坊地道的故事

中小型污水厂一书编写过程

地道桥顶入法一书编写过程

地道桥设计施工一书的撰写

土木学会排水委员会当秘书

哈尔濱铁路方涵顶进

污水厂鳥瞰图的故事

城市配套工程规划设计

滤池大阻力反冲洗的联想。。。。。。

好在在朋友圈,都是友情为重,一切好说。

前面21个故事我一个字也没去查证,都是想到就写了。有错有误之处一指正二请包涵了。

我尽量想压文字,说明白,有看头,有收获....

感谢各位支持与鼓励,更感谢指正之举 !

欢迎留言,提要求。击中要害的问题,永遠谢你 !

感谢水利学校老師,当年指出错误,让我获 "侧移" 之識 !

冯生华 20160411

市政工程小故事(22)

不好意思,我答应过介绍土沉淀池的设计,忘了在哪个群了?

现在钢材产量,上海話是造造反反……

可五十年代,大炼钢铁!

钢材奇缺呀!

我接受了污水处理土沉淀池定型设计任务

要求不用当时奇缺的三材( 钢、木、水泥 )……

各位,有难度吧?

现介绍我的设计要点:

1,首先土方平衡,即挖方等于填方,水位需高出地面一定高度;

2,土堤外坡用草皮,内坡用粘土贴浆砌片石(白灰砂浆),走道舖砖;

3,进出水管用缸瓦管;

4,进水用砖砌水渠配水,挡板用竹桩配栁条编排块;

5,出水挡板同进水,堰口用玻璃条;

6,泥斗用砖砌;

7,闸用砖砌闸槽配蔴袋。'

8,沉淀池边坡用1:1.2 -- 1:1.8(视当地土质而定);

9,该设计施工图图纸工作量很大,因为全部由工艺专业出图,无机械、电气、结构专业图纸。

10,照明由当地按需要自行配套。

斜坡交汇,台阶,砖渠基础、地基处理、砖砌井、进出水管口处理等設计细節,最要命是全部自己构思,无图可抄!

而设计,本是一项 “抄” 的工作,都是参考前设计,修改一点,出图的!

施工的关鍵在土堤的夯填!土的最佳含水量、最大密实度……等要监测到位!

最好是原地用好土填高三米夯实一年后再开挖五米!买土再棄土……等等,造价高,但质量有保证!

市政工程小故事(23)

BAF 曝气生物滤池的反冲洗

九十年代末,大连利用世行贷款引进BAF工艺,建成污水处理厂。大家争相学习,模仿设计此工艺……,参观考察不断……,了解到该工艺运行细節……,如最重要的气水反冲,气冲、气水联合冲、水冲……其循环次数、时间等等。

但滤池内部构造及管路安装细节无法掌握,据说工艺有关之安装,外方无图……图上标注所以池内设备由外方 ”现场指导安装“ ,明眼人一看就明了,技术保密!

2000年,我有幸受聘四川省发改委评审专家,故多次参加初步设计审查……。

我认为,曝气生物滤池设计的关鍵是如何保证反冲成功!即能气水均匀通过滤板上的長柄滤头打碎滤料运行中形成的板结,使滤料得到充分的冲洗。

而在有的会上提出此问题后,一般都得不到充分的解答。我指出:如一开始反冲,高压空气局部点块抢先冲出,打碎滤料板块,使后续气、水将形成 “短路” 现象,造成冲洗不匀,影响运行。所以要求所有長柄滤头的安装高度应在一个水平面上,以便气冲时空气进入池底后,先形成 ”气垫“ ,当气量扩大 “气垫” 加厚,水面下降至長柄滤头下端小孔洞时,高压空气经数千个滤头同时反冲入滤料,搅碎滤块,反冲就能成功。

这里就出现一个问题,長柄滤头是埋在混凝土薄板内的,薄板要承受滤料的巨大重力,所以,精確预制的滤板是藉池内混凝土梁架设在池底管路之上的,而混凝土梁又是由大梁,立柱、次梁及支梁组成的。

就是说池底空间是由梁柱及滤板组的一个复杂空间,为了使 “气垫” 均匀,必需在所有大梁、次梁及支梁上留通气孔!使全池長柄滤头下端小孔洞在同一气室同上高度上同时进气冲上滤料!打碎滤块!避免高压空气出现短路现象!

如果你去考察滤池的反冲,如发现,滤池一角先出现气泡冲洗而其它部位滞后良久,则底部長柄滤头的安装就出了问题了!

所以,池底气室的结构设计要按工艺要求梁上要预留通气孔洞, “气垫” 要全池统一形成!長柄滤头要同时 “发力” !

谢黄錚先生协助审核。

市政工程小故事(24)

一字值万金

我们搞设计,以前无电脑,遇到水力计算、结构计算都要查手冊,利用现成公式……

但在中文、俄文书中,往往常有错误,如 "x负2次方乘y",很可能变成x - 2y !

所以往往要找二本不相关的书( 因相关书可能甲抄乙,乙错了甲也错 ),进行核对无误才敢用。

各位发现英美书刊有错误的吗?一般找到英文版就放心用它的计算公式了。

中文版书,常有勘误表……,而且表还很長,错误不少。原因作者、编辑、印刷、校对有意无意出错!

为什么欧美书刊可以不出错?

我们设计图纸规定三校两审:

※自校,自己校对,有的设计人不自校,自信?

※互校,校核人有不认真的,也有设计人正确,他给改错了,还常有此事!

※循环校,就是设计人再把校核人改的确认一下。

※审核,审查设计内容是否符合原先商定的范围、标准、做法及图面质量等等 。

※审定,就是最后批准了 。一般都是总工或受总工委托的副总签署。

结果,X 年 X 月的一天,传耒急电,某泵站发现电机安装出问题,应是绕线电机,订货订错了鼠籠电机!

出了大事,一查,是有一張图上把水泵配套电机型号中的 “R” 写成了 “S” !而表明电机型号的安装图及设计说明书、还有设备材料表等等都正确无误!订货人就是別的不用就用这張有錯误的图去订货!

所以,往往事故都是低级错误加低级错误,最后促成错误!

设计人写错!校核人有误!偏偏此图应会签( 有的图纸跨专业要求专业负责人会签 )就没有会签!审核人设看到!审定人没看到!

泵站雨水泵站,每年6月20日前必须完工,此后即进入汛期!不敢躭悞!立马去人找厂方,急发绕线电机!加班生产!损失几十万元。

本文要求保密!请勿转发! 老冯

市政工程小故事(25)

环境工程的一些可供参考的生活常识

1、我一般在晚上给电水壼加水,尽量避免在早晨加水。

因为我认为晚上水管中的水质最好。尤其香港发现有的大楼所用购自内地的给水管管件局部材料不合格(政府查验真不易!),造成水中重金属超标,而早晨水管中水在晚上停留了很久,我认为不安全。

2、家中洗手间或厨房的地漏安全問题

那年 "非典“ 传染病,香港淘大花園,我估计是地漏惹的禍!

我为此写过一短文,见《给水排水》。

我还查看过不少宾館,包括当时的部招待所,发现其洗手盆排水管是有存水弯的,但最后插入预埋设之下水道接口却无任何密封材料。本來水封是阻断下水道毒气的,但这里成了擺飾,因接口是敞开的!

如楼下有传染病,病菌将从接口进入你家!

我因鼻闻較好,住五星店有时也会闻到下水道味,干这一行对这味很内行!我会往地漏内倒二杯水,加强水封功能!你家里水封怎样?旱季常倒水?我是把它封了!

3、排风扇

住家独门独户,排风扇很重要!

排洗手间異味……

排厨房油烟味……

排吸烟的烟味……

排早晨房内过多的二氧化碳……

…………

还有一功能你用了吗?

夏天早晚,当室外气温已经很涼爽时,室内热气可加大排风量,排出热气,涼气自动入屋了。

另外,不知你有否查看,当你打开排气扇排废气时,有否注意新风从哪里耒?这很重要喔!別进來的空气还不如你排出的呢。

或有的排入外廊又从外廊回到你家!白费蜡了!

4、冬天或夏天,房间气温与墙体温度十分有关。不知你有否注意。

如冬天有阴面外墙,用手一摸,都冻手,可以自己加保溫层,很便宜的……。

夏天有西晒的墙,一摸,热手,也做保溫吧,可少开空調节省电力。

居家渡日,每人经验多多,上面几条供参考。另外,尽量別轻易新装修……害多利少……旧傢具是宝贝!

市政工程小故事(26)

雨水泵站出水池的二个故事

(一)出水池壅高

1961年到天津设计一雨水泵站,管理单位反应,出水池池壁太低,常冒水溢出……。

调查后分析如下:

多台水泵将水排入出水池,出水池有一出水管入河;当河水淹没出水口时泵站停泵,出水池内水位分析:

1、停泵时假定出水池出水管流速为1.0 m/s ,出水池水位高出河水位很多;

2、停泵后水位下降至与河水位相同时,出水管内流速小了,估计是0.9m/s,水体惯性之故,仍流向河内。

3、出水管内流速降至 0 的时候,因水体內惯性,我见池内水早就空了!不但池内空,出水管也见不到水了……!

4、此时,河水位很高,出水管内立即出现倒流!河水湧入出水池,喧宾夺主!倒霉的出水池没有出路,河水溢出……

事后,我用牛顿定理,力等于质量乘加速度,解出方程,用于出水池壅高的计算 ;

后查到日文资料,也有分析,他用微分方程解之,结果相同。

实际在水工輸水隧道中也有此问题,可查调压塔原理即可。

(二)出水管拍门的连续拍击

我设计之另一雨水泵站,水泵出水管直接入河,因雨水泵站是大流量低扬程,故用轴流泵 ;

轴流泵的性能与离心泵不同,叶片一转水就得流出!所以出水管就用拍门挡除河水回流。而该泵站,停泵后大拍门不停地拍打,声言及震动极大,感觉墙体有可能被毁……。

我坐在河边,良久,总算拍门不响了……。

我的想像力是可以的……。

实际情况是这样的:

1、停泵后轴流泵叶片不转了,但水有惯性,仍流向河中 ;

2、当泵的出水管流速为 0 时,大拍门落下前,河水开始通过出水管及泵体倒流,又因进水池水位低使管内水流很快达一定流速……

3、此时,大拍门,轟!一声!顺势落下!切断水流 。

倒霉的是倒流水也有惯性,而拍门口边有止水带,密封特好!绝不漏气,迫使拍门后出现真空!

4、泵的出水管出现真空,可进水池水面是一个大气压哟!泵内水体顺压差又出流入河了!大拍门又开了!

循环往复了!直至逐步消退。

对策:拍门后管端钻一小孔洞,破坏真空!

我在《给水排水》上发表过一短文。又因应西北院陶怡安要求写的短文给她,也一并送编辑部章立德了。

网友讨论:拍门这个原理有点像停泵水锤

冯老师答:对,都是流体惯性,如流速相同,長管道的惯性能量十分可怕!

就像100人跑步,喊口令停,都停了,流体突然关闸,其能量有可能爆管。

市政工程小故事(27)

东营市东城区市政配套工程

改革开放,迎來城市建設的春天。各地都建各种名称的开发区,先地下后地上,搞得热火朝天……。

八十年代,山东东营市( 胜利油田 )建委主任到设计院考察,原因是胜利油田先生产后生活,老婆孩子也跟着油井队走南闯北……不行了!

(一)要搞个新城 5×5,25平方公里

老兄是油田出身,调建委,很内行,要先修路埋管,再建房。城区规划已定,要找设计院搞市政工程设计 。他知道,上下水道电缆煤气都得跟着路走规划还要挖条河,有利雨水排泄,所以,市政配套道路设计是龙头!

並说上海北京都去过了……。

他是上海老乡,我说埋管,上海北京天津都有经验,上海天津地下水位高,有流砂问题。而修马路,你东营同天津一样。上海路基有水没冻土;北京有冻土没有水。东营和天津的路基又有水又有冻土!

每年春天马路要 “翻漿” ,就是马路有裂缝冒泥漿……!

原因是冻土先冻表层,冰冻三尺,非一日之寒。春暖花开,表层融化路基温度还在零度以下……。

他说:冯总,侬勿要讲了,我明白了,就委托你们院负责了!

(二)管线综合

东营市这个項含道路、桥梁、河道(含闸及护岸)、给水、雨水、绿化( 含排碱 )、污水、供电、通讯、供热等十個单项。

另列出总图及总体设计,我親自负责。

而总图中管线综合是重要内容,设专人负責。

这里要特別交待的是所有地下管线要求避免支管接入时要破路的旧陋,要求干管设计含支管接入设计,如污水管,必须每隔一定距离,把支管埋到道路边規划红线外单设检查井,以利用户接入 。此举当年受到各方赞扬。

如不提前在管线综合中考虑,有可能,即使破了路也无法接入,可能会被其它管道挡驾拒入!当然,这样做,管线综合设计的难度增加,但这是完全有必要的,也是市政设计院的特長。

(三)绿化排碱

由于碱地是地下水位偏高,降雨量遠小于蒸发量,地下水在土壤毛细管作用下,不断蒸发,水中矿物質留於土中,年久土壤含碱过多,寸草不生。

故我们在道路分隔带、绿化带埋设地下排碱管线,将地下水排入雨水管道。

降低地下水位,切断毛细管作用,满足绿化需要。

总之,东营市东城区市政配套工程,是一次建成的一个小城镇,雨污分流是較易实現的,几十年过去,其成效如何?应该调查总结。

市政工程小故事(28)

污水处理的二個实例

(一)xx厂由xx院,设计边进边出沉淀池,众所周知,此类沉淀池运行的关键在流态,因周边进水,涉及配水明渠佈水,要求全园周均匀进水;设计有一定难度,即明渠的水力流态要不设计成变截面等速流,要不设计成等截面变速流;同时別忘了要计入动水头 。

可能设计正确,但运行時流量变化了,设计工况变了,全园周配水明渠配水严重失衡,发生短路现象,无法运行。

当然,不排除设计有缺陷。

幸好,运行工程師想出了一个辦法,他在配水明渠内临时架设几台潜水推进器,加大明渠内流速,使动水头加大,静水头的误差在明渠各配水孔处的总水头中的影响减少,配水就基本均衡了。

相当于兄弟俩幼年2岁的弟弟同8岁的哥哥相差3倍;等兄弟老了,一個82,一個88,都耄年長者了。

(二)有個石粉厂,其所产石粉供生产牙膏、雪化膏等许多厂家使用,其石粉细到进水后水成牛奶状……。问题是其每天废水经厂内加药沉淀处理后仍呈牛奶状,而进入市政管道就会产生淤积,严重阻塞污水排放 。

这种情况明显是絮凝剂的”电中和“及”架桥“作用出了問题,后经我院试验室把大量药剂分类排列组合后进行篩选,找到了二种药剂的最佳配比后解决了問題 。

所以我曾建议:污水处理厂的设计中应为运行工程師着想,配备几台小型潜水推进器,像出现異重流等生产問题时,都可用来一试。

市政工程小故事(29)

廊坊地道桥

1968年我作为主要發明人,吸收鉄路加固技术,解决三孔连续框架结构设计难题,在京山铁路天津新开路上,在保持火車通行的情况下用一次顶入法(获全囯科学大会奖)建成 5.5 -- 9.0 -- 5.5 m 三孔连续框架铁路桥 。事后查詢,得知当时属世界领先水平。仅西德日本有同类工程,但口径跨度遠未达到 21.6 m ( 实际结构宽度)。

此后,石家庄、北京西大望、北京广渠门、山东德州、江苏徐州等相继 "用一次顶入法” 建成已有铁路与城市道路交叉的地道桥。相应我提供图纸、计算书、施工工艺给予技术支持的有張吕钟(石家庄)、吴西伦(北京)、汪光焘(徐州)、林元培(德州)和铁路专业设计院总工趙启儒。

当年,应该说,铁道部全国各局所属工务段及设计院绝大多数都到天津考察访问,我有一书包介绍信……。

今天要说的是廊坊地道,其桥体在铁路旁基坑内预制完成后要用千斤顶顶进入路基内时,发現,基坑内用钢筋混凝土制成的工作底板与箱形桥体底板粘連在一起了,不能脱开!

找到我去会診……。

其实,按我们天津提供的工艺,应在工作底板上有一特制舖装的隔离层,估计他们做法有误……。

我建议在箱形桥体底板钻大量孔洞,用高压空气令其形成气垫时强力顶进。

他们说想到过此方法,但接口漏气严重……。

我说插钢管 “打口” !他们不懂给水管口打口技术……

我又交待,在钢管与混凝土孔壁间塞油蔴,再用石棉水泥打口,就不漏气了……。

最后桥体与工作板成功脱开,顺利顶进桥体,建成地道桥……。

说一段故事中的故事:

石家庄張吕钟应是天大高材生,后任城建局长……

吴西伦是第一个设计事务所个体户吧!在深圳,我们分院不知有无交往。

汪光焘是毕业到徐州,他姐原在一公司,经常耒院催图。带他见我……

林元培当时发表“横向分布”论文已小有名气,他主要要顶桥前部刃脚结构图及计算方法。后进京算斜桥和章曾焕要看地铁,我找地铁公司专程安排。他是我高一屆的師兄……

赵启儒退休后在深圳,那年吴西伦安排会面,不巧急事回京……

另附小故事一则

漫谈设计图纸

我说设计画图应该尽量 “抄” ,不抄不是个好设计!有人理解、有人不理解、也有人反对。40万吨/日 污水处理厂,全部图纸约3500 -- 4000多張 。其中有不少是重复使用或拷贝套用的,这算抄吧;有人说,设计最好像中药舖,中医开药单,药舖拿单抓药,药抽屜一个一个,重复使用,合理組合,治病救人。

聰明人画图,找几張参考图,抄也好,启发也好,路是大家走出來的,不是吗?

一台机器,100 張图,98張是重复使用,已证实图内无错,可放心使用;你集中精力,画好那 2 張核心部件的图紙,图中上千数字,精心核对,保证无误,提高了设计质量!反之,加大自行绘画图纸的量,在常用的普通部件上犯低级小错,又校对失误,造成机器报废,实在有点寃!

设计院,除了人,其最大财富是它的技术儲备,工程设计只能成功,不能失败!

一个项目,采用新理论、新技术、新工艺、新设备,设计人风险很大很大……。要慎之又慎!

一项设计,重复用前已成功之设计成果,改进新发现之不足,提高产品质量或生产效率就是一项优秀设计。

下面,看4000多張图是如何組成的?

首先图纸全部完成后要有一总目录,列出分目录的组成及内容;

分目录,主要是单项工程的图纸目录,其下是专业图纸目录,每个专业图纸目录都附重复使用图纸目录。最后,全部图纸目录是一本厚厚的书!

各单项的专业则分:工艺、结构、建筑、室內上下水、采暖、电气、自控……。

单项,一般都以构筑物分列 。如格栅间、进水泵房、出水泵房、沉砂池、初沉池……。

而总图则亦往往另列为一单项,尤其总图下分水、气、泥、电力、自控、通汛、厂内上下水……各专业分项。

各设计院习惯上有所不同……。

图示为天津东郊污水处理厂(1993)厂内管线综合总平面图,其立体交叉,地上、地下、管沟、管架等图纸造造反反……。不细列了。

工程专家:冯生华 2017

冯生华 男,1937年生,江苏常熟市人。原天津市市政工程设计研究院总工程师。教授级高级工程师。曾考察过16个国家和地区的污水处理设施,一直与国内外众多专业人士交流信息。所研究的生物除磷糖控制技术达国内领先水平。

- 冯生华

- 江苏常熟市

- 1937年

- 高级工程师