引言

海绵城市系统化方案是连接海绵城市规划与项目设计之间的纽带。以小流域为单位的海绵城市系统化方案是保障海绵城市片区达标的有效指导方案。

本文以深圳市某区域为例,探讨了海绵城市系统化方案的编制方法与若干问题,主要包括小流域尺度的海绵城市目标的制定,海绵城市系统化方案总体思路的构建,以目标和问题为导向的雨水径流源头减排方案、水环境完善方案和水安全提升方案的编制,以及各方案的整合和建设任务的梳理等。

01 区域概况

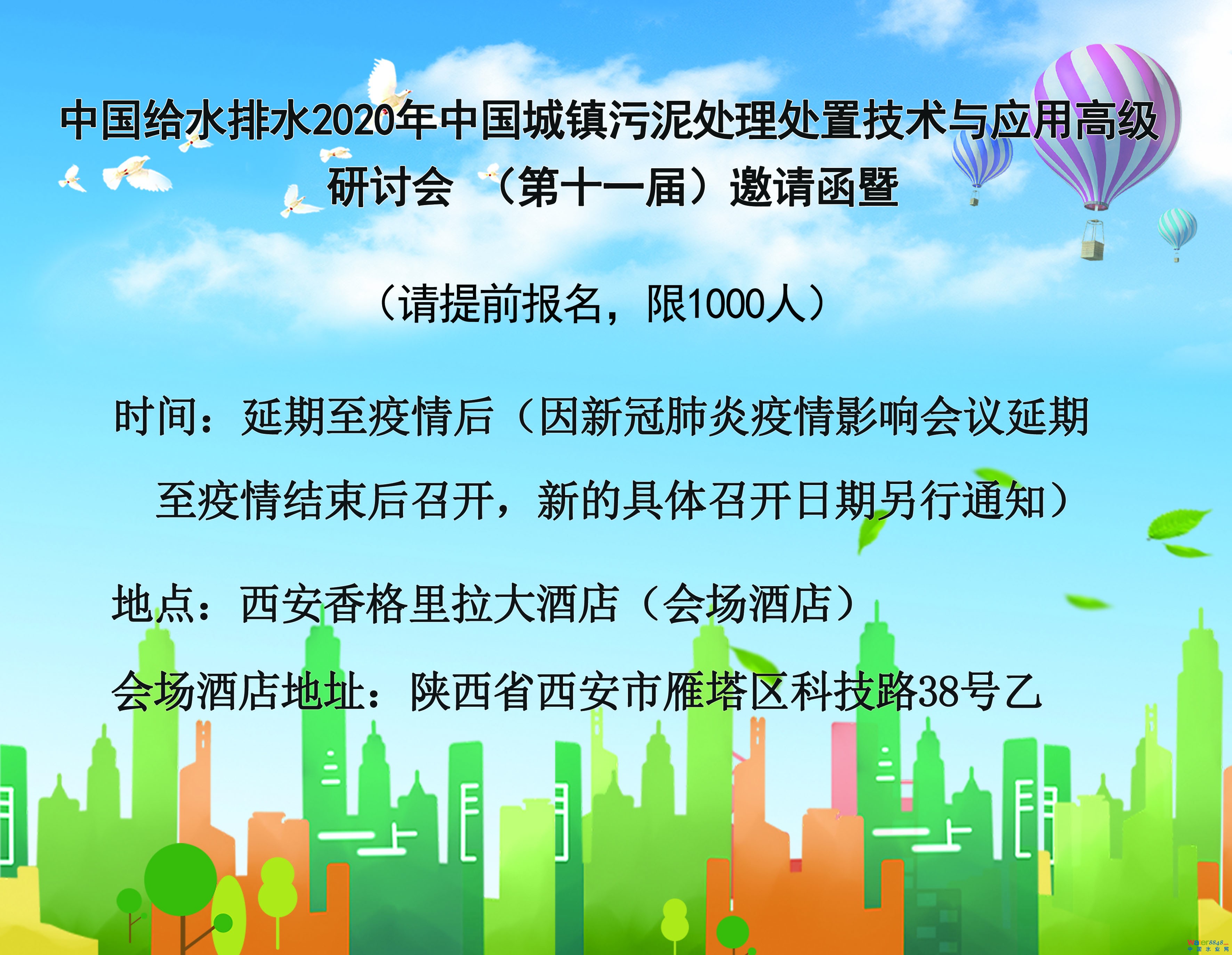

本次海绵城市系统化方案编制的范围为深圳市坪山区田坑水流域,总面积20.58k㎡。该片区属丘陵地区,最高点145.30m,最低点25.30m,整体地势呈现西南高东北低的态势,形成由南往北的自然汇水方向。区内中、东部地区地形相对平坦,是现状及规划城市建设用地的集中区域。

田坑水流域区域位置图/田坑水流域地形及高程图(图片来源:作者绘制)

用地方面,现状用地以工业用地及四类居住用地(老旧住宅区)为主,两类用地占比高达57.4%;公共管理与服务设施、绿地与广场等公共配套设施建设滞后,用地结构有待完善。因区域位置相对偏远,发展相对滞后,流域内仍有相当可供发展的土地资源。区内用地布局、建筑界面混杂,建设密度高,给水环境的治理带来较大困难。

规划将逐步更新、清退旧村及旧工业区,居住及工业用地占比将大幅减少,释放为公共配套空间。区内规划建设用地面积1180.96ha,占比57.4%;水域及农林用地871.40ha,占比42.3%。

规划区用地现状图/用地规划图(图片来源:作者绘制)

水系及水环境方面,规划区内有三座水库和三条河流。根据汇水范围,将田坑水流域划分为3个汇水分区。现状区内大部分区域为雨污分流区域,小部分区域存在合流制排水系统,合流制区域面积约4.41k㎡,占流域总面积的21.4%,大多为城中村区域。

规划区水系图/汇水分区图(图片来源:作者绘制)

此外,分流制区域中普遍存在排水管网混接现象。区内三条河流2020年水质目标均为地表水V类。然而,由于此前污水直排及合流制溢流污染(Combined Sewer Overflow,CSO)严重,加之三条河流均属雨源型河流,基流量小,导致河流水质差。其中,田坑水属黑臭水体,目前已完成黑臭水体整治,但水质仍属劣V类;三角楼河和老鸦山水水质均属劣V类,三角楼河正在整治,水质达标任重道远。

合流制区域分布图/田坑水河道照片(图片来源:作者绘制)

02 海绵城市建设需求与目标

2.1 海绵城市建设需求

通过对规划区现状问题的研判,海绵城市建设需求主要有三个方面:

1)削减雨水径流面源污染,减少入河污染物;

2)减少合流制溢流污染,并对合流制溢流污染进行有效处理;

3)消除内涝点,提高区域内涝防治水平。

2.2 海绵城市建设目标

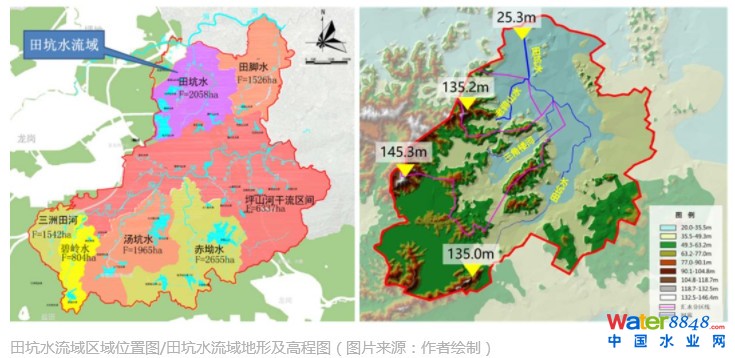

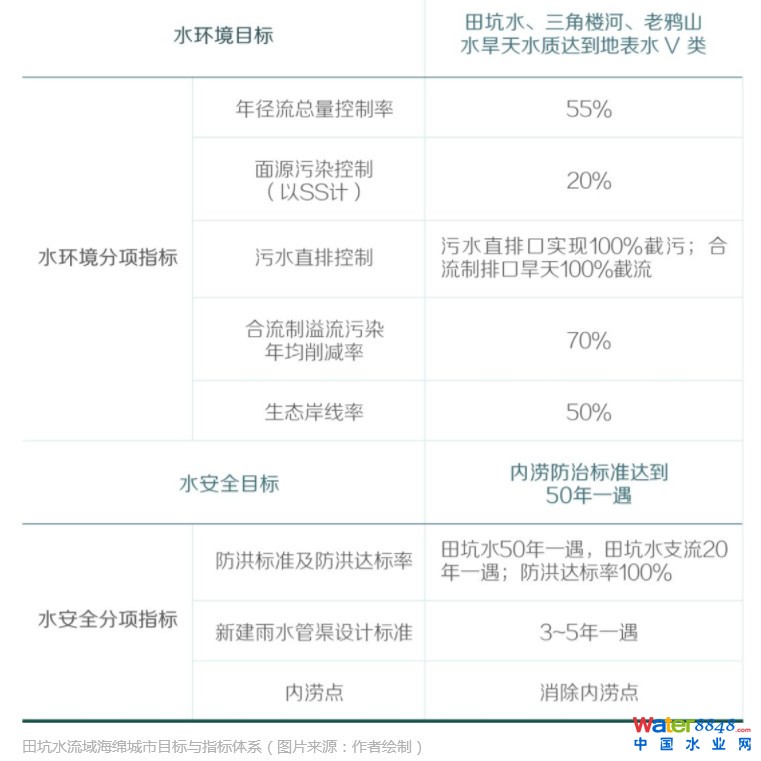

海绵城市建设以“小雨不积水、大雨不内涝、水体不黑臭、热岛有缓解”为总体目标。衔接上层次相关规划要求,结合《海绵城市建设评价标准》(GB/T51345-2018),针对片区现状及实际问题,提出片区海绵城市建设目标。

田坑水流域海绵城市目标与指标体系(图片来源:作者绘制)

03 海绵城市系统化方案

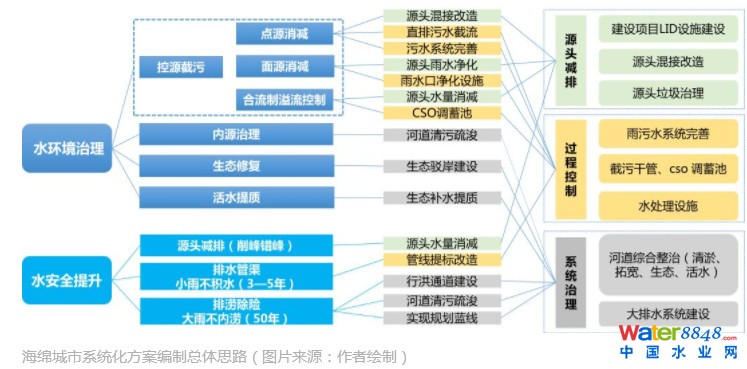

3.1 总体思路

从海绵城市需求与目标出发,结合片区本底条件,提出海绵城市系统化方案编制总体思路。从海绵城市建设需求来讲,主要从系统开展水环境治理和水安全提升两方面入手制定系统方案;从空间角度来讲,针对雨污水,分别从源头减排、过程控制、系统治理三个阶段制定系统方案。海绵城市系统化方案应以汇水分区为单位开展编制,本片区划分为三个汇水分区,因此共需编制三个系统化方案,再从全流域尺度进行整合。

海绵城市系统化方案编制总体思路(图片来源:作者绘制)

3.2 源头减排方案

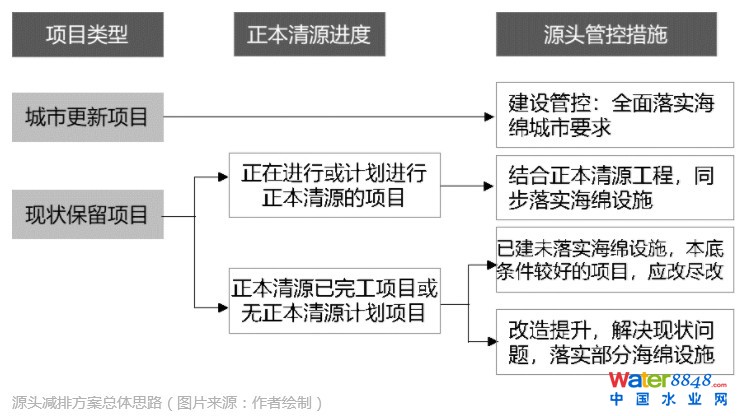

源头减排方案,即因地制宜采用低影响开发措施,在源头削减雨水径流量和径流污染物。根据建设状态和类型,片区建设项目可分为新建项目、城市更新项目和现状保留项目。针对不同类型的建设项目,采取不同的源头减排方案:

1)对于新建项目和城市更新项目,原则上全面落实海绵城市建设要求;

2)对于已完成正本清源改造的现状保留项目,维持现状;

3)对于尚未开展正本清源改造的现状保留项目,结合正本清源①工作,按照《深圳市正本清源技术指南》等要求,一并实施海绵城市设施。

源头减排方案总体思路(图片来源:作者绘制)

并对于上述第三种情况,并非所有的项目均能落实海绵城市设施。现场调研发现相当规模的小区不具备海绵化改造的条件,这些小区主要有以下特征:

1)绿化率低,地面人车未分离,停车复杂的老旧小区;

2)小区物业管理不到位或小区物业对海绵化改造意向不高的小区。

对于具备海绵化改造条件的建筑与小区,根据改造条件和业主改造意向,可采用不同的技术措施。改造条件好,业主配合度高的小区,可采用雨水花园、透水铺装、初雨弃流等设施;反之,以采用环保型雨水口为主(即将传统的雨水口更换为具有初雨净化功能的环保型雨水口)。经梳理,区内源头减排项目共计76个,面积共计4.13k㎡。

3.3 水环境改善方案

水环境改善方案主要包括控源截污、生态修复和活水保质。

水环境改善方案总体思路(图片来源:作者绘制)

(1)控源截污

控源截污,即从源头控制污水和面源污染向水体排放。根据片区污染物来源,采用以下控源截污手段:

1)小区正本清源及市政雨污分流改造。以分流制排水体制为目标,对小区和市政排水系统开展源头混接改造和污水收集系统的完善,提高污水收集率;

2)通过源头减排措施削减雨水径流面源污染,详见“3.2源头减排方案”;

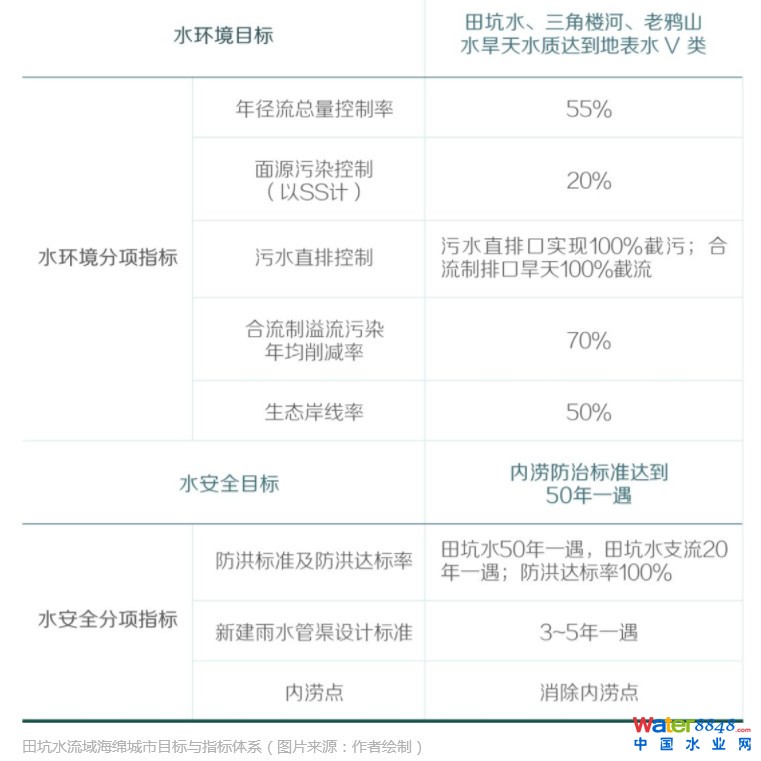

3)CSO控制,主要通过近期合流污水截流、设置CSO调蓄与处理设施,以及上述两项措施等综合手段进行控制。

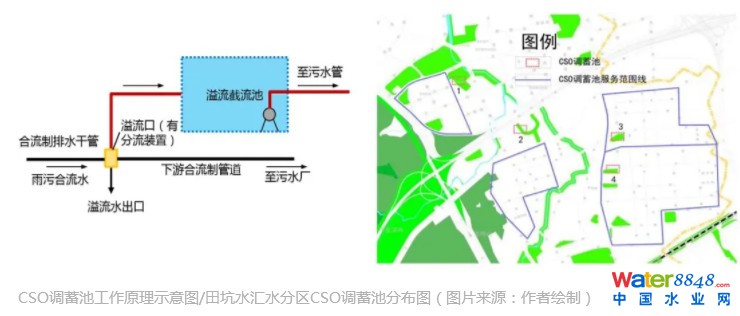

其中,CSO的控制是本区域水环境治理的重点和难点。现阶段,由于雨污分流改造尚未完成,现状区内存在11个的合流制溢流排口,CSO是现阶段河道污染物的主要来源。CSO排放量的影响因素主要包括降雨特征、管网沉积物、汇水区域内下垫面构成以及截流倍数等。片区已完成截污的管道,现状截留倍数n0=2。由于该地区降雨量大,暴雨频发,加之截流倍数低,几乎逢雨必溢。溢流的雨污水不经任何处理直接排入河道,对水环境造成严重污染。

CSO调蓄池工作原理示意图/田坑水汇水分区CSO调蓄池分布图(图片来源:作者绘制)

对现有的截流系统,CSO的控制除雨水源头减排和雨污分流改造外,主要可通过设置离线式CSO调蓄池进行调蓄和处理。当溢流事件发生时,将部分溢流污水截流至调蓄池,雨后再输送至污水处理厂进行处理。以田坑水汇水分区为例,该汇水分区共有合流制溢流口6处,规划共设置4座CSO调蓄池,规模共计4534m³。CSO调蓄池的设置采用近、远期相结合的思路,近期用于CSO调蓄池,远期待雨污分流完善后,可作为初期雨水调蓄池。

(2)生态修复

规划区生态控制线内区域及其三座水库均保护完好,水质均达标。因此,对于本区域而言,生态修复主要针对三条河流。三条河流共同的特征是临河建筑密集,河道蓝线被严重侵占,且河道岸线以硬质岸线为主。本次生态修复方案主要是河道生态岸线的改造,目标是逐步扭转现状硬质驳岸占比过高、河流生态功能割裂等问题,进一步减少暗涵长度,恢复生态岸线,重塑亲水公共活动空间,提升城市景观品质。

河道两侧规划用地情况/河道岸线规划图(图片来源:作者绘制)

在对河道两侧现状及规划用地评估的基础上,结合景观建设提出五种岸线建设形式:植栽式驳岸、栈道式驳岸、台阶式驳岸、挡墙式驳岸及垂直式驳岸。其中植栽式驳岸与栈道式驳岸属生态岸线。如按本方案实施,区内生态岸线率将达到67%。

(3)活水保质

区内河流均属雨源型河流,旱季水量少,水动力差。活水保质是维系河流基流及改善水动力的重要手段。对于本区域,可供选择的补水水源主要有水库水和再生水。水库有松子坑水库、三角楼水库及老鸦山水库,三座水库功能均为供水及防洪,旱季无泄水,因此不考虑将水库水作为河道补水水源。再生水方面,区域内有一座水质净化厂——龙田水质净化厂。龙田水质净化厂设计规模8万m³/d,出水水质执行一级A标准,基本满足河道补水水质要求。该厂计划于2019年末提标至准IV类②排放标准,届时补水水质将进一步提升。本次将龙田水质净化厂出水作为三条河道的补水水源。

河道补水方案图(图片来源:作者绘制)

3.4 水安全提升方案

随着近年来排水管渠系统的建设和内涝点的整治,区内水安全问题得到了极大的改善。区内目前尚存2个内涝点。由于现状排水管渠设计标准偏低等原因,区域目前尚不能达到50年一遇的内涝防治标准,加之极端气候频发,区域内涝风险不容忽视。结合区域水环境整治方案以及本底特征,水安全提升方案主要是构建覆盖源头、中途、末端的全方位的工程措施与非工程措施。

(1)源头减排

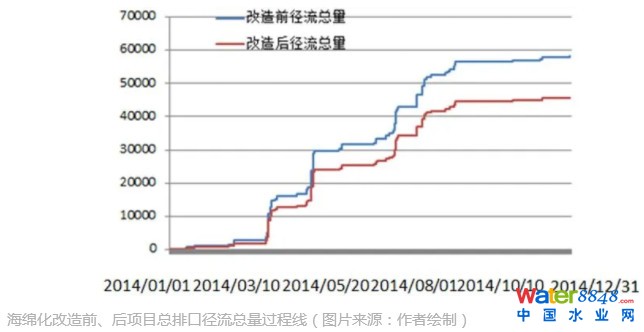

即“3.2源头减排方案”。低影响开发设施不仅能削减雨水径流污染物,同时也具有一定的径流量削减功能。以区内某典型项目为例,构建EPA-SWMM模型,模拟海绵化改造前后的径流峰值及径流总量。模型采用2014年典型降雨模拟径流总量,采用P=2a设计降雨模拟径流峰值。

经模拟,海绵化改造前,项目总排口最高流量为1408.8L/s,径流峰值出现在第45min;海绵化改造后,项目总排口最高流量为1276.4L/s,比改造前降低了9.4%,径流峰值出现在第46min。可知,对于某一地块,在P=2a的降雨强度下,海绵化改造对径流峰值出现的时间影响甚微,但能一定程度上削减峰值流量。径流总量方面,海绵化改造后,项目总排口年总出流量由开发前的58171m³减少为45756m³,外排径流总量降低21.3%。

海绵化改造前、后项目总排口径流总量过程线(图片来源:作者绘制)

(2)过程控制

即雨水管渠系统的完善。采用Mike Urban模型对区域现状管渠排水能力进行评估,得知排水能力在1-2年一遇的现状管渠超过50%;而《深圳市排水(雨水)防涝综合规划》确定本区域雨水管道设计重现期为3年一遇,局部低洼易淹等内涝风险区域经评估后可采用5~10年一遇标准。因此,现状排水管渠绝大部分尚不达标。对于现状不达标的排水管渠,应结合城市更新、涝区治理、道路建设、雨污分流等契机逐步提高排水标准。

(3)排涝除险系统

以50年一遇内涝防治标准为目标,构建Mike Urban模型,辅助规划排涝除险系统。以田坑水汇水分区为例,构建了以河流水系为基础、以排水干沟、明渠、暗渠等为骨干的排水防涝系统。田坑水汇水分区规划建设涝水行泄通道长度16.8km,总设计流量155.8m³/s。

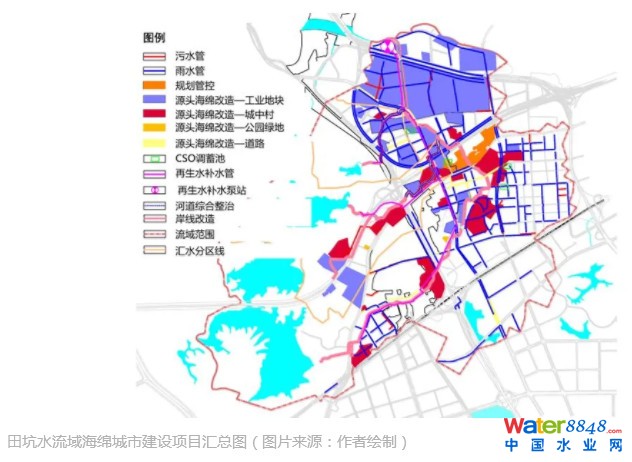

3.5 方案综合

方案综合,即以田坑水流域为单元,整合三个汇水分区的方案,以流域的视角,分析现有方案的合理性和可行性。一般来讲,在汇水分区尺度,已对分区内的各方案(主要是源头减排方案、水环境治理方案和水安全提升方案)进行了整合,对重复方案进行了对比、取舍与优化,并梳理出建设任务;到了流域尺度,方案综合主要是以干流断面水质达标和防洪安全为主要评判指标,分析上游各方案的合理性。

对本区域,防洪问题已解决,因此田坑水干流水质达标(根据深圳市水环境功能区划,三条河流2020年旱季达到V类水质目标)为本次系统化方案的主要目标。通过对流域内建设任务的梳理,分析每一个建设项目在流域内所发挥的作用,再评判整体目标的可达性。

海绵城市系统化方案的主要产出是工程项目,即为实现区域海绵城市目标的工程项目。项目类型涵盖了源头海绵化改造项目、雨污水管网项目、内涝点整治项目、生态岸线项目、河道补水项目、调蓄池、涝水行泄通道项目等,共计92项。

田坑水流域海绵城市建设项目汇总图(图片来源:作者绘制)

结语

海绵城市系统化方案是连接海绵城市规划与项目设计之间的纽带,其深度一般介于详细规划和设计之间。海绵城市系统化方案以小流域为单位,采用系统化的手段统筹解决水环境、水安全、水生态等问题,避免“九龙治水”的碎片化治水模式,可有效指导下阶段工程的实施。

海绵城市系统化方案应具有系统性,项目应具有管控性:

首先,方案的系统性方面,在小流域尺度上,应以目标和问题为导向制定具体的技术方案。海绵城市技术方案应以详细的调研为支撑,充分体现系统性。例如空间尺度上源头、过程、末端之间的系统性,上下游的系统性,岸上与水里的系统性,各专业间的系统性,单个项目与整体片区的系统性等。

其次,建设项目应具有管控性。海绵城市系统化方案的产出为工程项目,针对每一个项目,均应明确其海绵城市目标与指标要求,建设时序要求等,使其充分发挥既定目标。例如,对于源头减排类项目,不同用地性质的项目、不同建设状态(新建类、综合整治类、城市更新类)的项目均应有明确的、差异化的海绵城市目标与指标要求。

一般来讲,各技术方案均应开展多方案的比选。该项内容是目前海绵城市系统化方案编制的难点。多方案比选应从技术合理性和经济性等方面入手,以系统最优而非单个项目最优为导向,对比不同方案的优劣,最终产生推荐方案。例如对于本次的源头减排方案,针对老旧小区,根据海绵化改造规模提出了高、中、低三种改造方案,再通过经济性对比和雨水径流污染物削减的效果对比,最终得到推荐方案。

从专业角度来讲,海绵城市系统化方案是新型的市政专项规划类型,其编制方法和关键技术处于发展和完善中。本区域海绵城市系统化方案编制的探讨,有助于为其他片区提供参考。

注释:

①正本清源,指通过对错接乱排的源头排水用户进行整改,不断完善小区雨、污水管网和市政管网,建立健全城市雨污两套管网系统,实现雨污分流。

②指满足《水质净化厂水污染物排放技术规范》(SZJG-2018)的排放标准。该规范规定的指标限值已接近《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)Ⅳ类水标准,因此称之为准Ⅳ类。

参考文献:

[1]马洪涛.关于海绵城市系统化方案编制的思考[J].给水排水,2018,44(4):1~7.

[2]胡爱兵,任心欣,裴古中.采用SWMM模拟LID市政道路的雨洪控制效果[J].中国给水排水,2015,31(23):130~133.

[3]胡爱兵,任心欣,丁年,等.基于SWMM的深圳市某区域LID设施布局与优化[J].中国给水排水,2015,31(21):96~100.

作者

胡爱兵,北京科技大学市政工程硕士,现就职于深圳市城市规划设计研究院

编辑、排版 / 陈程

①凡本网注明“来源:《中国给水排水》”的所有作品,版权归《中国给水排水》杂志社所有,未经本网授权任何单位和个人不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品,违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

②凡本网注明“来源:XXX(非《中国给水排水》)”的作品,均转载自其它媒体,仅供分享不作商业用途,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如原版权所有者不同意转载,请联系我们(022-27835520),我们会立即删除,谢谢!