近日,教育部发布《2024年度普通高等学校本科专业申报材料公示》,2024年度拟新增碳中和科学与工程、碳储科学与工程、环境碳科学与技术、碳减排科学与工程、碳管理等11个“双碳”领域相关专业,涉及北京科技大学、北京师范大学、北京林业大学、四川大学、江苏大学、华北电力大学等16所高校。

特汇总了16份相关资料,包括高校双碳机构名单、人才深度报告、双碳人才解政策、相关研究以及双碳就业方向及行业全景,强烈推荐转发到朋友圈或相关社群,也许就能帮助对这方面感兴趣的同学们明确未来方向,也为某些对现有专业不满意在读生提前谋划“转专业”确立新目标,亦可为相关传统行业人才转行提供参考依据!

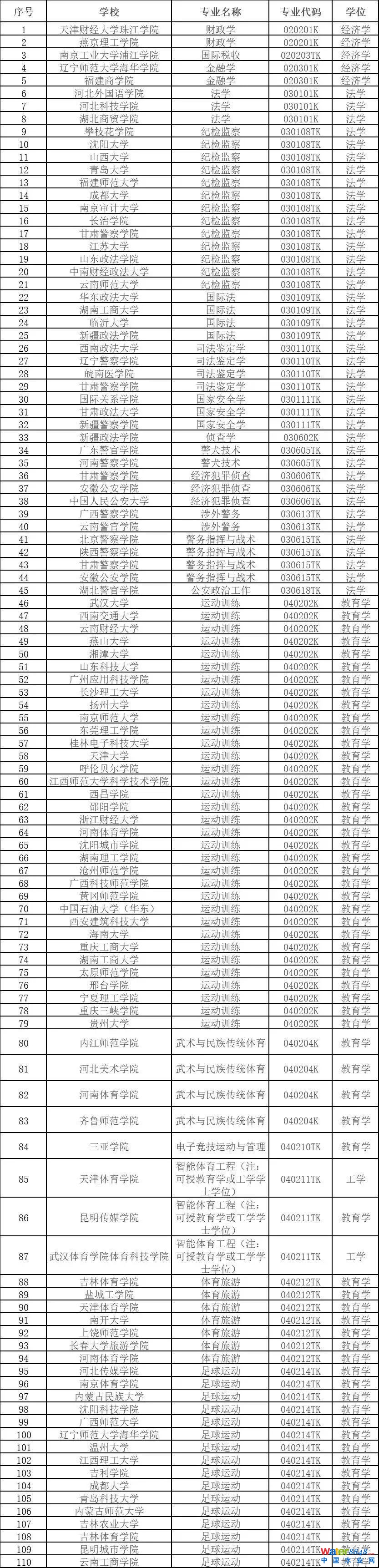

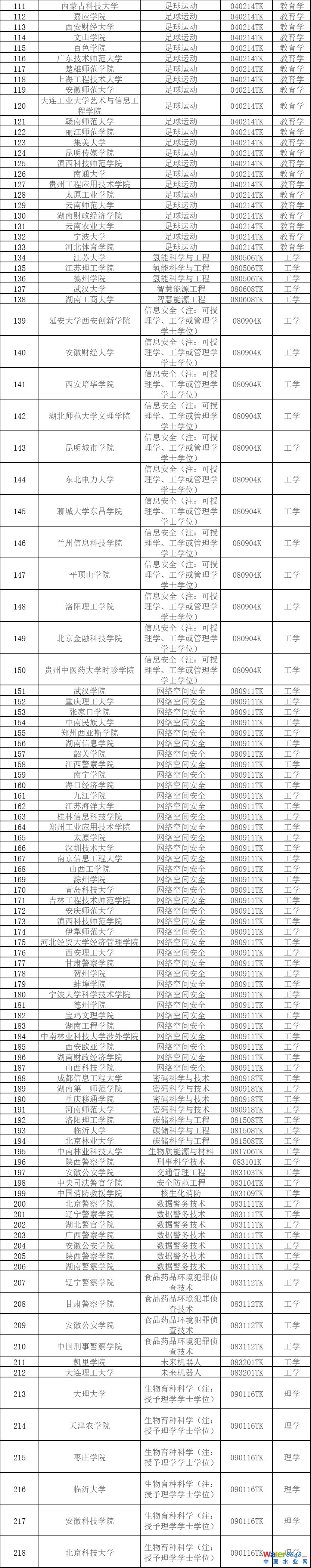

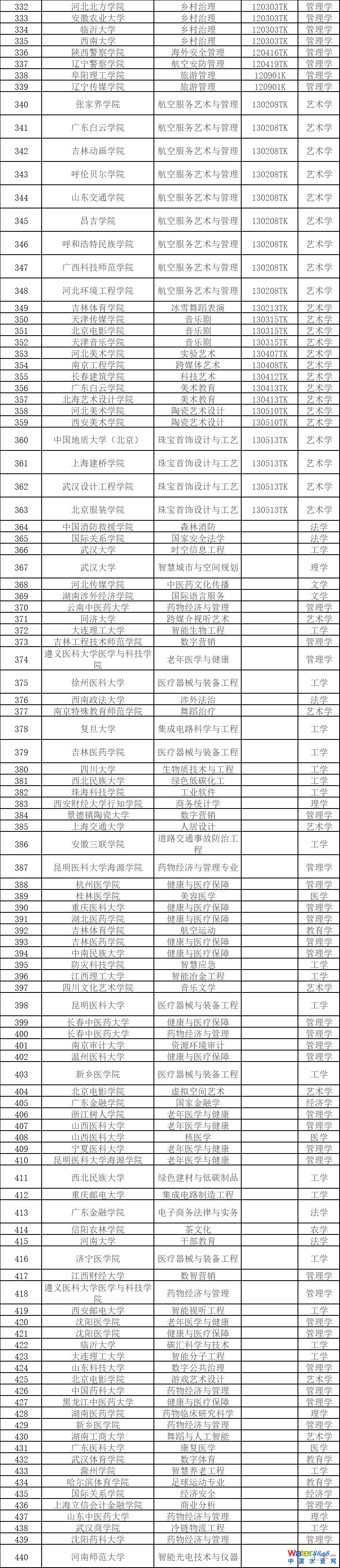

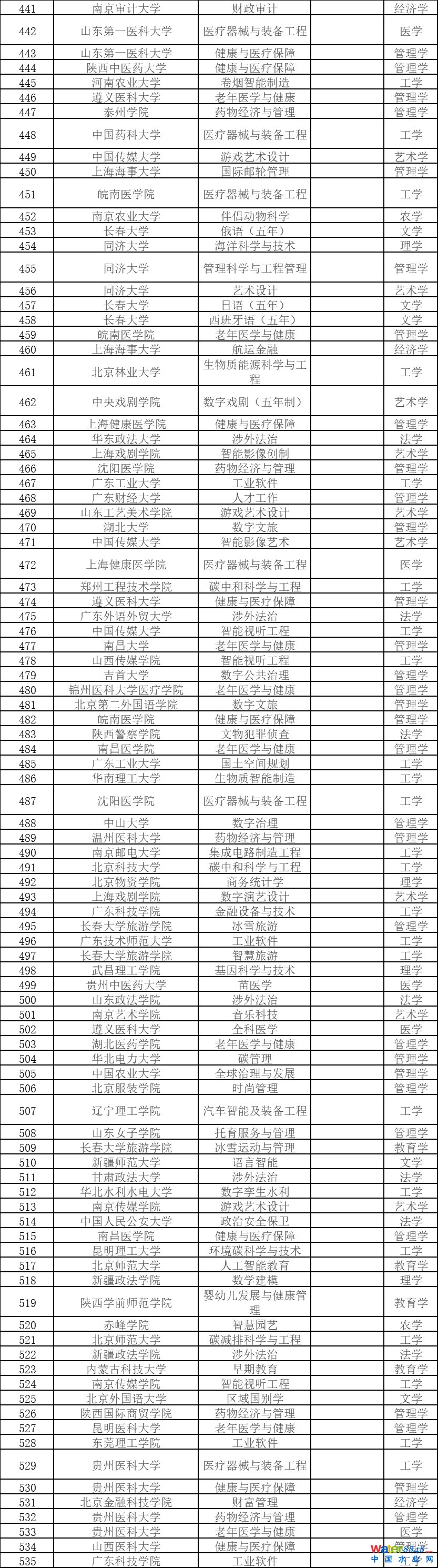

教育部最新公布!拟新增535个专业

9月13日,教育部网站发布《2024年度普通高等学校本科专业申报材料公示》,根据公示统计,2024年度拟新增专业535个,涉及353所高校。

2024年度普通高等学校

本科专业申报材料公示

根据《教育部高等教育司关于开展2024年度普通高等学校本科专业设置工作的通知》,本年度专业申报工作已经结束。按照通知要求,现对相关材料予以公示,公示期为9月13日—10月12日。

转自教育部网站

本文目录

1、教育部:新增双碳相关专业

2、双碳人才需求现状

3、高校双碳专业盘点

4、如何合理选择专业

5、碳中和行业全景图

教育部:新增双碳相关专业

近日,教育部发布《2024年度普通高等学校本科专业申报材料公示》。据统计,2024年度拟新增本科专业535个,涉及353所高校。其中,新增碳中和科学与工程、碳储科学与工程、环境碳科学与技术、碳减排科学与工程、碳管理等11个“双碳”领域相关专业,涉及北京科技大学、北京师范大学、北京林业大学、四川大学、江苏大学、华北电力大学等高校。

来源:教育部

双碳人才需求现状

目前,我国“双碳”专业人才主要分布于试点的履约企业、第三方机构、碳排放交易所、部分金融机构和高校等。

随着“双碳”目标对各行业影响的深入,人才缺口随之出现,目前,市面上没有特别系统能培养双碳人才的机构,市场的需要就是【绿金之友】要做的事!努力担当此历史使命!

未来,随着极端气候的影响,导致人类对环境改善会越来越需求。

据气象部门的不完全统计,今年的三伏天相比以往,不仅时间跨度长,而且气温屡创新高,被冠以“63年来最热”的称号。以武汉为例,这座拥有千万人口的新一线城市,在今年的三伏天中更是经历了多日的极端高温,甚至一度上了热搜。根据武汉市气象台统计,今年夏天武汉共有25天发布了高温预警信号,其中不乏高温红色预警。

台风“摩羯”和“贝碧嘉”肆虐,更是证明了今年的异常气象有自然界的“助力"。

高校双碳专业盘点

2021年,教育部发布《高等学校碳中和科技创新行动计划》,推动高校在碳中和领域进行重点布局。

部分高校名单:

|

高校名称 |

专业/研究机构 |

成立时间 |

|

|

清华大学 |

碳中和研究院 |

2021年9月 |

发挥学校基础研究深厚和学科交叉融合的优势,实现多院系多学科联合创新,集中优势资源加快突破碳中和领域关键核心技术攻关,攻克一批碳中和“卡脖子”关键核心技术 |

|

山西碳中和战略创新研究院 |

2021年3月 |

重点研究碳中和对山西省及国家的清洁能源体系、能源市场、供需关系等产生的影响,以及为实现碳中和目标的路径和关键技术选择等研究实践 。 |

|

|

武汉大学 |

碳中和研究院 |

2024年6月 |

低碳能源技术、碳足迹管理技术、碳感知技术、碳减排与节能技术、碳中和法治保障等五大领域开展前沿研究,并将聚焦碳中和关键技术、碳汇、碳足迹管理工具、ESG评价等核心领域进行重点攻关,打造多主体共参共建的绿色生态体系和生态样板。 |

|

临沂大学 |

碳中和学院、碳中和产业研究院 |

2023年5月 |

设碳汇科学与技术专业,培养能在碳核查、碳评估、碳潜力、碳计量、碳监测、碳管理、碳交易、碳减排、碳增汇、碳转化、碳利用等岗位上发挥双碳专业技能的高素质应用型人才。 |

|

中山大学 |

中山大学-联创碳中和技术研究院 |

2023年4月 |

2022年11月9日中山大学与山东联创产业发展集团股份有限公司正式签署了联合共建《中山大学联创碳中和技术研究院》合作协议,聚焦碳中和相关技术的研究与应用开发,研究院的顺利建设,将为我校产、学、研合作起到带头示范效应。 |

|

香港科技大学(广州) |

碳中和与气候变化学域 |

2023年3月 |

该学域隶属于香港科技大学(广州)社会枢纽,是学校的学术单位之一,将面向全球招聘约20名高水平学术人员,计划于2024年首先开展本科教育。 |

|

北京大学 |

北京碳中和学会 |

2023年4月 |

由京能集团联合北京工业大学、华北电力大学共同发起,联合院士专家、高校院所、研究机构、领军企业、高科技公司,共同成立的市级学术性社会团体。首批成员167人,均为新型电力系统等碳中和重点领域的专家。 |

|

碳中和研究院 |

2023年3月 |

从能源生产端、消费端、碳汇端进行系统部署,集成了河南大学化学化工、能源材料、生态环境等学科的优势力量,致力于在未来5年产生一批重要理论成果和具有重大影响的科技成果。围绕气候治理政策体系构建、降碳与污染治理、能源与产业结构转型等国家“双碳”战略需求,建立数据库与模型模拟平台、产学研融合交叉平台和碳中和智库平台 。 |

|

|

能源研究院碳中和研究所 |

2021年3月 |

围绕碳中和总体战略和实施路径、支撑碳中和的政策市场体系、以新能源为主体的先进电力系统、化石能源清洁高效利用。 |

|

|

河南大学 |

碳中和研究院 |

2023年2月 |

从能源生产端、消费端、碳汇端进行系统部署,集成了河南大学化学化工、能源材料、生态环境等学科的优势力量,致力于在未来5年产生一批重要理论成果和具有重大影响的科技成果。 |

|

沈阳航空航天大学 |

辽宁碳中和协同创新研究院 |

2022年8月 |

是省发改委、省科技厅、省教育厅协同指导,辽宁省能源研究会与沈阳航空航天大学联合发起,立足辽宁特色优势,助推经济社会变革的重要举措,研究院将在新能源领域技术研究、成果转化、决策咨询、人才合作等方面发挥重要作用。 |

|

山东大学 |

山东大学-圣泉集团新材料与碳中和产业技术研究院 |

2022年8月 |

是在响应国家“双碳”战略目标和新材料产业发展规划背景下,由山东大学和济南圣泉集团股份有限公司联合共建的新材料、碳中和领域专业研究平台。旨在融合双方优势,在生物质高值化利用、高分子结构设计、合成树脂与改性、树脂基复合材料、无机材料应用等领域开展基础研究合作和联合攻关,根据市场和行业发展需要,推动核心技术成果的产品化和产业化,持续引领企业技术革新和行业创新发展。 |

|

中国人民大学 |

“碳经济”硕士专业 |

2022年7月 |

旨在培养学生成为我国碳规划与发展、碳产业政策、碳市场与贸易、气候变化谈判、国际关系以及碳管理规划等领域高专业性、高科技性高层次性的复合型“碳经济”人才,参与政府政策制定、企业碳排放管理和碳市场分析预测等工作。 |

|

双碳研究院 |

2021年9月 |

中国石油集团与中国人民大学共建双碳研究院,充分发挥企业和高校的产学研结合优势。 |

|

|

中国海洋大学 |

海洋碳中和创新研究中心 |

2022年6月 |

中心将深入研究海洋碳循环机理,探索极端气候变化,布局能源系统的深度脱碳,聚焦海洋可再生能源的多能互补;探究负碳理论与技术,提升海洋碳增汇能力,为国家相关政策制定提供智力支持;加强与优势企业合作,为国家和地方“双碳 ”工作提供理论与技术支撑。 |

|

山东石油化工学院 |

碳中和现代产业学院 |

2022年6月 |

疑练出石油化工、装备制造类建设特色,积极整合校内相关学科专业资源,打造国家真正需要的、高水平的碳中和现代产业学院 |

|

福建农林大学 |

碳中和研究院 |

2022年6月 |

重点聚焦林业碳汇、海洋碳汇、农业碳中和工程技术、生物质清洁绿色能源、碳资源管理等5个方向开展人才培养和科学研究。 |

|

湖北经济学院 |

低碳经济学院 |

2022年6月 |

致力于构建以高质量人才培养为根本,以学科建设为基础,以科学研究为支撑的高水平动态多元、融合和可持续的协同创新机制体制。 |

|

福建师范大学 |

福建师范大学碳中和未来技术学院 |

2022年6月 |

依托地理科学学院建设,聚焦森林碳汇实现碳达峰碳中和战略目标,重点围绕计量与碳排放核查等领域,以多学科交叉融合发展为牵引,以国家级和省部级科研平台、创新团队为支撑,创新人才培养和学科交叉融合,探索碳中和未来科技创新领军人才培养新模式,建设一支在碳中和前沿交叉与未来技术领域具有重要影响的高水平教师团队,培育一批在碳中和前沿交叉科学与未来技术领域可能产生重大影响的原创性成果,打造能够服务和引领碳中和领域未来科技发展的人才培养基地和科研创新高地。 |

|

碳中和现代产业学院 |

2022年6月 |

依托环境科学与工程学院建设,立足国家和区域碳中和产业发展的重大需求,重点围绕资源循环利用、绿色能源开发与碳转化、减污降碳、绿色经济等碳减排产业领域,协同地方政府、行业企业联盟、园区等多元办学主体,牵头成立福建“双碳”政产学研用联盟,探索碳中和领域产业链、创新链、教育链有效衔接机制,完善产教融合协同育人机制,培育一批适应碳中和领域相关产业发展需求的创新性成果,打造融人才培养、科学研究、技术创新、产业服务、学生创业等功能于一体的示范性学院。 |

|

|

碳中和研究院 |

2021年7月 |

按研究方向设气候变化与陆地碳汇、清洁能源和节能减碳、节材增效与固废资源化、碳汇计量与碳排放核查、碳达峰碳中和政策与法律等5个研究中心。 |

|

|

南京大学南京审计大学金审学院 |

绿色金融与碳中和方向班 |

2022年5月 |

以学校金融与经济学院、绿色金融与可持续发展研究院、会计与审计学院为依托,以中研绿色金融研究院、全国碳市场能力建设上海)中心等外部资源为支撑,通过绿色金融、碳中和经济学、碳交易市场、碳资产管理等一系列核心课程,培养契合新时期社会发展急需的高质量、复合型绿色金融人才。 |

|

东南大学 |

东南大学碳中和科学技术研究院 |

2022年5月 |

旨在聚焦碳中和领域的高水平学科交叉研究。 |

|

东南大学 |

东南大学长三角碳中和战略发展研究院 |

2020年12月 |

聚焦碳中和领域的政策、技术、产品等,开展碳中和战略规划及政策研究、技术创新和成果转化推广、气候变化高端人才培养、国际合作与对话交流等活动 |

|

福州大学 |

福州大学碳中和未来技术研究院 |

2022年5月 |

以能源与环境光催化国家重点实验室等多个国家级和省部级平台为依托,聚焦绿色化工等“减碳”技术、氨氢利用等“零碳”技术、二氧化碳捕集、转化与利用等“负碳”技术开展基础和应用研究,为我国实现碳达峰与碳中和目标提供技术支撑。 |

|

华北理工大学 |

钢铁碳中和学院 |

2022年4月 |

聚焦钢铁资源碳中和、钢铁能源碳中和、钢铁冶金全流程低碳工艺、钢铁行业碳负排技术创新、钢铁行业碳评估碳管理策略5个研究方向开展技术攻关,为钢铁行业实现“双碳”目标和绿色发展提供智力支撑。 |

|

华中科技大学 |

湖北碳中和技术创新 |

2022年3月 |

瞄准建设双碳战略智库、碳捕集利用与封存关键技术创新、新能源技术创新、储能技术创新新型电力系统技术创新、抽水蓄能技术创新、节能技术创新等七大方向。 |

|

四川大学 |

四川大学碳中和未来技术学院 |

2022年3月 |

由郝吉明院士担任名誉院长,石碧院士担任院长,谢和平院士担任学术委员会主任。学院将围绕国家在资源、能源、环境和生态等的重大科技需求,主动服务国家和地方战略需要,助力实现“双碳”目标,聚焦碳中和未来技术领域,突破零碳能源、资源碳中和、碳捕集利用、减污降碳协同等关键技术,建成具有国际影响力、国内一流水平的碳中和未来技术学院,为我国碳中和事业发展培养具有基础扎实、产业认知、多学科交叉、国际视野的高水平碳中和创新人才和管理人才。 |

|

四川大学碳中和技术创新中心 |

2020年12月 |

碳中和技术创新研究。 |

|

|

中国石油大学(北京) |

碳储科学与工程专业 |

2022年2月 |

该技术专业面对我国能源革命发展战略要求和碳达峰、碳排放交易总体目标。专注于塑造在燃气、煤业、化工厂、电力工程、环境保护、新式碳储等领域以及交叉式行业,从业碳储技术性的产品研发、涉及到和运用的高端合乎应用型人才和行业经验。 |

|

中国石油大学(北京)碳捕集利用与封存研究中心 |

2021年9月 |

学院整体定位是以服务国家碳中和重大战略部署为目标,围绕“两深一非一网”等油气重点领域和地热能等低碳清洁能源,聚焦碳中和目标下油气能源战略转型及低碳清洁能源的前沿科学问题和关键核心技术,培养面向碳中和的能源交叉前沿领域创新领军人才,打造碳中和领域能源技术创新的示范性平台,形成碳中和领域的国家战略科技力量的有力支撑,为我国实现能源碳中和、资源碳中和、信息碳中和提供支撑和保障。 |

|

|

中国石油大学(北京)碳中和未来技术学院 |

2021年9月 |

立足前沿交叉未来能源技术领军人才培养,聚焦前沿交叉科学问题和国家急需关键技术,促进教育、科研、产业深度融合,打造能源领域的创新型示范学院/平台,成为引领国家能源学科领域科技创新的新引擎。 |

|

|

碳中和示范性能源学院 |

2021年9月 |

整体定位是以服务国家碳中和重大战略部署为目标,围绕“两深一非一网”等油气重点领域和地热能等低碳清洁能源,聚焦碳中和目标下油气能源战略转型及低碳清洁能源的前沿科学问题和关键核心技术,培养面向碳中和的能源交叉前沿领域创新领军人才,打造碳中和领域能源技术创新的示范性平台,形成碳中和领域的国家战略科技力量的有力支撑,为我国实现能源碳中和、资源碳中和、信息碳中和提供支撑和保障。 |

|

|

数智油气现代产业学院 |

2021年9月 |

由克拉玛依校区负责建设,是学校推动产教深度融合、开展产学研协同育人的新载体,旨在培养适应现代石油石化产业绿色低碳、数字智能化转型发展的高质量、复合型创新人才。 |

|

|

重质油国家重点实验 |

2021年8月 |

推进石油化工、清洁油品生产,新能源、新材料、储能储氢等领域技术研发。 |

|

|

中国矿业大学(北京) |

碳储科学与工程专业 |

2022年2月 |

该技术专业面对我国能源革命发展战略要求和碳达峰、碳排放交易总体目标。专注于塑造在燃气、煤业、化工厂、电力工程、环境保护、新式碳储等领域以及交叉式行业,从业碳储技术性的产品研发、涉及到和运用的高端合乎应用型人才和行业经验。 |

|

中国地质大学(北京) |

碳储科学与工程专业 |

2022年2月 |

该技术专业面对我国能源革命发展战略要求和碳达峰、碳排放交易总体目标。专注于塑造在燃气、煤业、化工厂、电力工程、环境保护、新式碳储等领域以及交叉式行业,从业碳储技术性的产品研发、涉及到和运用的高端合乎应用型人才和行业经验。 |

|

重庆大学 |

碳储科学与工程专业 |

2022年2月 |

该技术专业面对我国能源革命发展战略要求和碳达峰、碳排放交易总体目标。专注于塑造在燃气、煤业、化工厂、电力工程、环境保护、新式碳储等领域以及交叉式行业,从业碳储技术性的产品研发、涉及到和运用的高端合乎应用型人才和行业经验。 |

|

青岛农业大学 |

碳中和研究院 |

2022年1月 |

率先提出了农业碳中和的研究方向,着力于古碳创新模式、农业资源固碳减排、低碳种养、海洋碳汇与碳评价与交易五个方面开展农业农村领域的“双碳”理论、方法、技术和政策研究 。 |

|

中国科学技术大学 |

碳中和研究院 |

2022年1月 |

紧扣“双碳”目标,发挥中国科大基础研究深厚和学科交叉融合的优势,以推进科技创新和产业发展的实际成效为安徽“三地一区建设提供坚实支撑,以国家战略科技力量的使命担当为国家实现“双碳”目标贡献科大智慧”和“安徽力量”。 |

|

中国科学技术 |

碳中和研究院 |

2022年1月 |

围绕“双碳”从生产方式、生活方式、科技创新、产业结构、能源结构等方面推进多领域、多学科交叉研究,推动节能低碳技术的集成创新和应用创新,推进经济社会发展全面绿色转型。 |

|

同济大学 |

碳中和学院、同济崇明碳中和研究院 |

2022年1月 |

探索新型碳中和领域人才培养模式,打造零碳技术与碳资源管理的国际化平台,助力崇明建设成为“世界级生态岛”和“碳中和示范区 |

|

北京工业大学 |

北京碳中和学会 |

2023年4月 |

聚焦推进创新驱动的绿色低碳高质量发展,开展“双碳”基础研究,开展国际化、前沿性学术交流活动,促进“双碳”领域科技成果转化。 |

|

碳中和未来技术学院 |

2022年11月 |

重点培养零碳新能源与新材料、低碳智慧城市、流程工业供应链低碳技术、碳中和技术及政策综合评估等碳达峰、碳中和关键领域的科技创新型人才,助力首都优化碳达峰、碳中和科技创新体系布局。 |

|

|

北京工业大学碳中和城市科技创新研究院 |

2021年3月 |

为学校所属的虚体研究机构,接受科学技术发展院业务指导,研究院设管理委员会、学术委员会。 |

|

|

温州大学 |

碳中和技术创新研究院 |

2021年9月 |

面向大规模储能产业,建立世界一流的钠离子电池科创平台、高端人才引育基地和技术研发与转化中心,突破钠离子电池产业化卡脖子技术,助推可再生能源的有效利用 |

|

云南大学 |

碳中和创新中心 |

2021年9月 |

重点在能效提升、新型能源开发、能源综合服务、新一代太阳能储能等新能源技术、化石能源清洁利用、陆地生态系统碳汇、林业增汇、农业减碳增汇等方面发挥技术支撑作用,在碳中和、碳达峰核心关键技术研发与推广、基础能力建设、人才培养、智库建设等方面发挥示范引领作用。 |

|

天津科技大学 |

碳中和研究院 |

2021年9月 |

聚合学校优势研究力量和资源,聚焦碳达峰碳中和重大前沿问题,深入开展研究,更好地服务双碳战略。 |

|

贵州理工学院 |

碳中和研究院 |

2021年9月 |

基于贵州省各工业行业碳排放历史数据、能源消耗经济效率以及节能减碳排放任务与产业升级改造情况,重点研究碳中和“开源”和“节流”相关的碳中和技术,包括氢能制备、储存及利用、富氢能源制备及利用、太阳能新型转换材料开发及应用、富氢原料燃料电池关键技 |

|

河南师范大学 |

碳中和研究中心 |

2021年9月 |

围绕环境经济学与碳排放评估、清洁能源利用与低碳生产、废弃物处理和资源循环利用二个关键领域,系统开展学术研究和科技攻关。 |

|

华东理工大学 |

碳中和未来技术学院 |

2021年9月 |

融合多学科与交叉学科全面工程教育理念,完善保障未来技术学院管理运行机制,实现传统哽学科领域的适度软化,新探索。 |

|

南京工业大学 |

碳中和协同创新研究 |

2021年9月 |

重点在碳分属捕集与催化转化,生物质碳资源开发与循环,新能源与新材料,工业流程再造,低碳水泥与建筑节能等方面形成共性支撑技术,在碳中和、碳达峰核心关键技术研发与推广、人才培养、智库建设等方面发挥积极引领作用。 |

|

北京交通大学 |

北京交通大学基础设施减碳技术研究中心 |

2021年9月 |

|

|

天津商业大学 |

天津商业大学"双碳"研究院 |

2021年9月 |

|

|

华北水利水电大学 |

华北水利水电大学黄河流域碳中和研究院 |

2021年8月 |

|

|

浙江农林大学 |

浙江农林大学碳中和研究院 |

2021年7月 |

生态经济、低碳发展。 |

|

西安交通大学 |

水循环与碳中和技术研究院 |

2021年7月 |

重点突破典型工业聚集区和城乡水污染控制与资源化利用开展系列关键技术,工业方面以油气田、煤炭开发以及相关化工领域、新能源汽车制造领域、有色冶金领域等废水处理与资源化利用节能减排为主攻方向。 |

|

南京林业大学 |

碳中和研究中心 |

2021年7月 |

聚焦国内外碳汇计量监测、固碳增汇理论技术及相关经济政策问题的研究。 |

|

沈阳工业大学 |

辽宁碳中和创新研究院 |

2021年7月 |

探索区块链、人工智能和金融科技的新理论和新方法,建造振兴东北老工业基地的碳达峰、碳中和智库。 |

|

沈阳工程学院 |

碳达峰碳中和研究院 |

2021年7月 |

重点开展碳中和基础理论、减排增汇技术、清洁能源、碳核算、交易和碳金融体系构建等综合研究,致力为地方政府、企业提供碳达峰、碳中和政策咨询,为能源电力企业提供绿色转型解决方案。 |

|

山东师范大学 |

碳中和研究院 |

2021年7月 |

聚焦于中国碳达峰和碳中和阶段性战略目标,以碳中和区域政策分析、碳中和示范试点的理论模式与路径等研究为重点,探索绿色低碳发展创新实践。 |

|

西南石油大学 |

碳中和研究院 |

2021年7月 |

设立天然气绿色开发利用研究中心、零碳能源系统研究中心、储能技术研究中心、二氧化碳高效捕集与绿色转化研究中心4个研究中心 |

|

六盘水师范学院、南京工业大学 |

贵州碳中和高技术研究院 |

2021年6月 |

实施煤炭、电力、钢铁、建材等行业的碳排放协同科研攻关,掌握并推广一批碳减排、碳捕集、碳封存、碳利用核心技术,推进提升关键生产技术和工艺水平,提高碳循环效率,多路径赋能绿色低碳发展。 |

|

西北大学 |

榆林碳中和学院 |

2021年5月 |

与榆林市共建西北大学榆林碳中和学院,氧化碳捕集、利用与封存重大科技基础设施科学研究中心,秦创原(榆林)碳中和产业创新谷,气候变化和地球科学博物馆。 |

|

上海交通大学 |

碳中和发展研究院 |

2021年5月 |

定位于“碳中和”高端智库和“碳中和”技术促进,对内积极推动能源、环境、信息、管理和金融等优势学科的交义融合,对外泛开展与政府、企业和国际各方的协同合作,实现基于学科交叉的科学研究和官产学的有机结合。 |

|

北京建筑大学 |

碳中和联合创新中心 |

2021年5月 |

|

|

中国地质大学(武汉) |

中国地质大学(武汉)碳中和产业技术创新中心 |

2021年5月 |

|

|

郑州大学 |

中德碳中和与绿色发展研究院 |

2021年4月 |

聚焦河南能源革命和产业革命开畏研究,积极履行三大任务, 一是开展战略研究与咨询,二是开展关键技术攻关助力产业变革、以工程技术突破示范引领低碳绿色发展,三是探索创新国际国内政产学研合作的体制机制。 |

|

华北电力大学 |

新型能源系统与碳中和研究院 |

2021年12月 |

以新型能源系统、碳中和、碳达峰实现路径等为主要研究方向,研究院实行“小机构、大网络、强团队、开放运作”的新模式。 |

|

温州理工学院 |

温州市碳达峰碳中和研究院 |

2021年11月 |

打造温州市“双碳”高端智库建设、技术创新和成果转化,促进高校与地方深度合作,探索具有温州特色的低碳发展模式。 |

|

东北林业大学 |

碳中和技术创新研究院 |

2021年11月 |

研究院设置六个研究中心:东北亚生态系统碳汇研究中心、“双碳”经济研究中心、碳中和大数据研究中心、寒区节能建筑工程与材料研究中心、绿色低碳交通运输研究中心、生物质资源碳中和技术研究中心。 |

|

中央民族大学 |

碳中和研究院 |

2021年10月 |

将聚焦民族地区在实现“双碳”目标过程中的环境和社会可持续发展的重大问题,展示民大新作为、作出民大新贡献。 |

|

山西省太原师范学院 |

碳中和研究院 |

2021年10月 |

重点从气候变化、地质空间与陆地生态系统增汇减排等五个方向,开展基于碳中和基础理论减排增汇技术、清洁能源、产业结构调整、碳核算、交易和碳金融体系构建、政策法规等综合研究。 |

|

北京科技大学 |

二氧化碳科学研究中心 |

2021年1月 |

聚焦国家二氧化碳科学研究领域的战略需求,积极组织承接国家和地方任务部署,加速推动我国在二氧化碳减排、捕集及资源化利用领域的重大突破和跨越 |

|

厦门大学 |

碳中和创新研究中心 |

2020年12月 |

围绕碳中和的机理研究、技术研发、平台建设展开,着力在碳化合物的化学表征及情性机理海洋碳汇的生物学和生态学过程与机制等10个方向开展研究 |

|

山东财经大学 |

中国国际低碳学院 |

2020年11月 |

学院下设六个研究中心,即低碳战略与政策研究中心、系统节能研究与成果转化中心、工业危固废综合利用研究与成果转化中心、碳足迹与碳标签研究与国际合作中心、碳金融与碳管理研究中心、金钥匙低碳行动中心。 |

|

上海交通大学 |

中英国际低碳学院 |

2017年5月 |

培养低碳领域的创新人才,组织低碳产业高端培训,开展前沿性、创新性的科学研究,推动低碳技术的成果孵化。 |

表格来源:高校碳中和机构盘点

如何合理选择专业

近期发表