以“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路为指引 构建水利高质量发展指数

发布时间:2024-06-25

0 引言

党的十八大以来,习近平总书记专门就保障国家水安全发表重要讲话,并提出“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路,为做好水利工作提供了科学思想武器和行动指南。党的十九届五中全会提出,“十四五”时期经济社会发展要以推动高质量发展为主题。党的二十大报告指出,高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务,是中国式现代化的本质要求。水利关系国计民生,是经济社会发展的基础性行业,实现高质量发展这一首要任务,水利是基础性支撑和重要带动力量。对表对标习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署,水利部党组作出了推动水利高质量发展的战略部署,确立了一个总目标、四个次级目标和六条实施路径。水利高质量发展是贯彻新发展理念、深入践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路的发展,高质量发展不能只停留在理念思路上,要落到实处,让人看得见、摸得着,这就要求围绕贯彻落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路,把水利高质量发展的主要任务进一步解构为具体的目标指标,引领水利高质量发展的正确方向,评估推动新阶段水利高质量发展的成效。

1 水利高质量发展指数的概念及相关研究成果综述

水利高质量发展指数是衡量某一区域水利行业高质量发展程度的一种数据标准,反映了我国在进入新发展阶段后的某一特定时期水利向形态更高级、基础更牢固、保障更有利、功能更优化的阶段演进的程度和水平。水利高质量发展指数可通过构建一套综合评价指标体系和评价方法,利用相关统计数据分析计算得到。指数数值越大,表示区域发展质量越高;数值越低,表示区域发展质量越低,发展还存在一些短板弱项,需要采取系列措施进行补短板强弱项,推进发展质量和水平提升。

目前有关水利高质量发展指数研究尚不多。2021年,水利部水利高质量发展战略研究课题组首次对水利高质量发展的概念内涵和特征进行了阐述,并围绕创新、协调、绿色、开放、共享和安全六个方面,结合水利行业发展规律和自身特点,设置了21项水利高质量发展指标。2022年,郑州大学左其亭课题组从高标准保障水安全、高效支撑经济发展、高度满足人民幸福、高度维护生态健康、高要求弘扬水文化5个方面,构建了由30个指标组成的水利高质量发展评价指标体系及评价标准,并对2020年全国31个省级行政区水利高质量发展水平进行了评价。华北水利水电大学韩宇平课题组提出了以水旱灾害防御、水资源集约安全利用、水资源优化配置、河湖生态保护治理4项能力为切入点的判断准则,构建了水利高质量发展评价体系,并基于熵云模型对全国31个省(自治区、直辖市)的水利高质量发展现状进行了评价。此外,江西、广东等省也对本地区水利高质量发展评价指标体系开展了相关研究。

从行业外看,国内很多行业已构建了行业发展指数或评价指标体系。如,国家发展改革委牵头建立的美丽中国建设评估指标体系、交通运输部设置的交通强国建设评价指标体系、民航局构建的民航高质量发展指标体系等。近年来各行业在构建本行业发展指数时,除了体现行业特点外,更加注重了贯彻落实新发展理念的要求,更加注重统筹发展和安全,并充分吸纳了已有相关规划指标。此外,相关行业发展指数均注重实践应用,并定期由第三方评价,向社会公开发布。

总体看,我国水利高质量发展指数评价体系研究和应用尚处于起步阶段,相关研究学术性探讨偏多,部分指标的选取也有待商榷,应用性不强,与交通、生态环境等行业相比还有一定差距。本研究在充分汲取已有研究成果基础上,借鉴相关行业的经验和做法,围绕贯彻落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路,进一步深化水利高质量发展指数研究,以期形成一套科学合理、系统完备、实用管用的评价体系。

2 水利高质量发展指数构建

根据关于推进新阶段水利高质量发展的部署要求,借鉴相关行业内外发展指数和指标体系构建思路,结合水利行业发展规律和自身特点,提出水利高质量发展指数评价体系构建思路。

2.1 指数评价体系总体框架

李国英部长在水利部“三对标、一规划”专项行动总结大会上强调,推动新阶段水利高质量发展,必须坚持以“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路为指导,把“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路不折不扣落实到水利高质量发展各环节全过程。“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路是逻辑严密的治水理论体系,明确了新时代治水的方针、原则、方法、路径。其中,“节水优先”提出了治水兴水管水的基本方针,强调治水的关键是节水,不断推进水资源集约节约利用;“空间均衡”强调要树立人口经济与资源环境相均衡的原则,把水资源、水生态、水环境承载力作为刚性约束,提升水资源要素与经济社会生态要素适配性;“系统治理”强调要用系统论的方法处理好治水要素之间的关系,坚持山水林田湖草沙一体化保护和治理;“两手发力”明确了治水兴水管水的方法路径,强调充分发挥好政府和市场作用,让“两只手”相辅相成、相得益彰,持续提升治水兴水管水能力,增强水利发展生机活力。

基于对“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路内涵要义的理解和认识,结合水利高质量发展特征以及体系构造要求,采用层次分析法,围绕提升水安全保障能力总体目标,构建水利高质量发展指数框架结构,即水利高质量发展总目标层下设置水旱灾害防御、水资源集约节约利用、水资源优化配置、水生态保护治理能力、治水兴水管水能力5个准则层指标(见图1),分别表征水利防洪抗旱安全保障水平、水资源高效利用水平、水资源配置支撑经济社会可持续发展水平、水生态环境质量保障水平以及水利自身发展能力和公共服务管理水平。

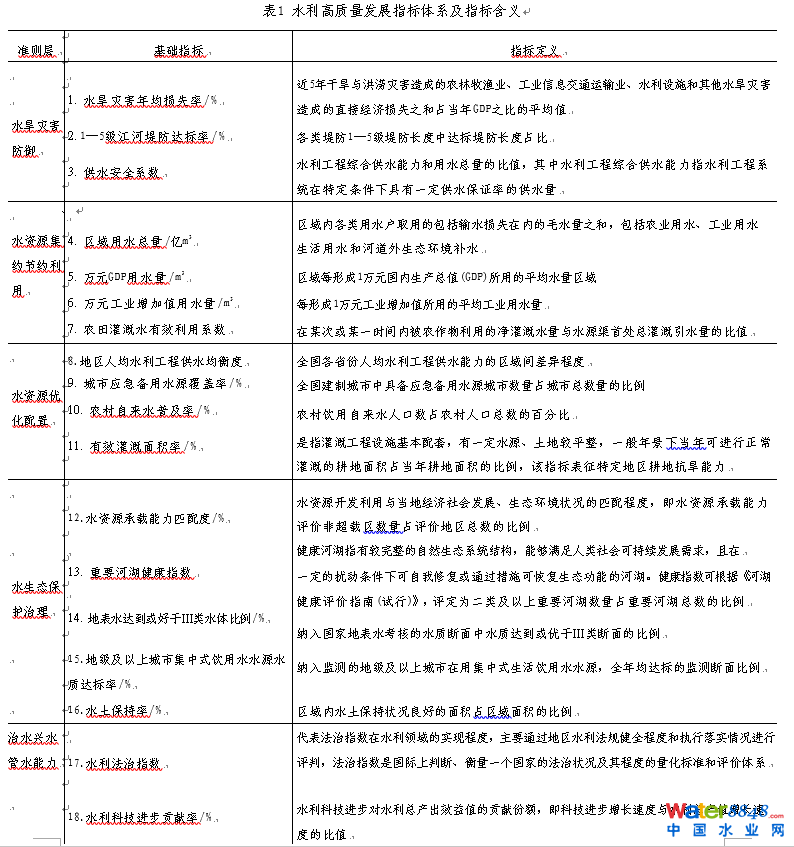

梳理国家五年规划、水利规划中涉水相关目标指标,形成水利高质量发展指标基本集。按照水利高质量发展指数总体框架,遵循系统科学、规范权威、简明实用、有代表性等原则,并体现统筹发展(主要包括创新、协调、绿色、开放、共享5个方面)与安全的要求,从指标基本集中选取指标。由于现有水利指标在反映经济社会发展要求方面存在不足,部分指标采用创新性指标,个别指标暂用定性指标或其他指标替代。本研究围绕5个维度共选取设置了21项基础指标,如表1所列。

注:(1)水利法治指数、保护传承和弘扬水文化情况等指标为定性指标,采用专家打分和模糊集值法得到指标值。(2)对于目前尚无法获取数据的定量指标(如智慧水利),同样采用专家打分和模糊集值法得出评价情况。

2.3 指标临界标准值

考虑到指标体系影响因素较多,且定量指标与定性指标结合,使得指数评价带有较多的经验性和模糊性,因此指数测算采用“AHP-FCE”(层次分析—模糊综合评价)方法,该方法适用性较强,非常适用于解决多目标决策的复杂问题,其中的隶属函数和模糊统计方法,为定性指标定量化提供了有效的方法,很好地解决了判断的模糊性和不确定性问题。

指标临界标准值即各指标值达到某种层次的评价标准,一般分为若干级,级数越高说明指标表现越好。为保证指数评价的一致性和公平性,除了区域特征差异明显的个别指标外,各基础指标均设置统一的评价标准。

临界标准值的确定,首先需明确指标最优值和最差值,随后采用线性插值方法确定各层次指标临界值。其中,最优值的确定主要考虑3个方面:一是与“十四五”水安全保障规划等相关规划目标衔接,通过集成相关规划文件中的目标值设置;二是参考国内外先进地区的水平;三是参考借鉴《水利高质量发展战略研究》等相关研究成果指标目标值。最差值主要依据指标全国平均值以及评价基准年的现状值确定。分阶段提出基础指标临界标准值。

2.4 指标权重

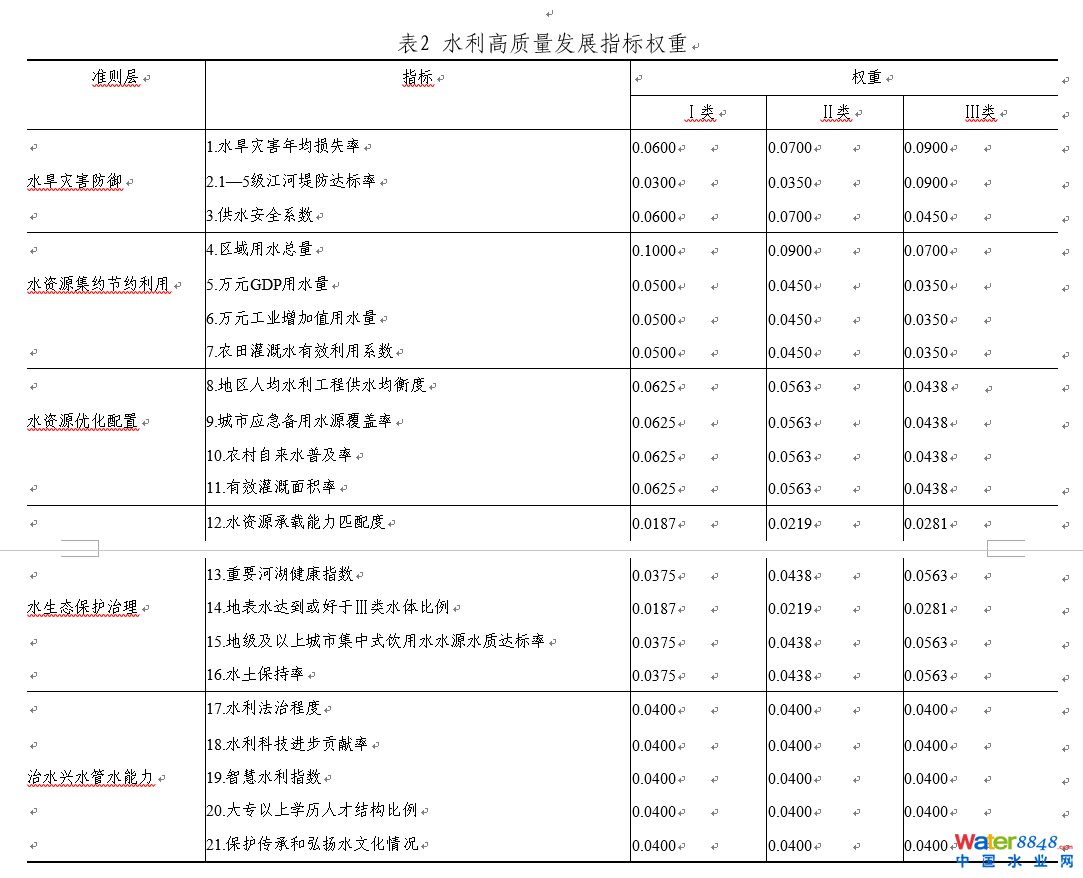

采用层次分析法结合专家赋值法确定各指标权重,即通过咨询专家意见,初步确定指标判断矩阵,运用层次分析法计算出各指标权重,再次咨询专家意见后根据各地发展要求及指标的重要性,适当平衡调整指标权重。此外,考虑到各地经济社发发展基础条件和水资源禀赋差异,分Ⅰ类(北方缺水地区)、Ⅱ类(北方其他地区)、Ⅲ类(南方地区)三个区域设置不同指标权重。为体现特征差异,对于Ⅰ类与Ⅱ类地区应适当提高用水效率、水资源配置等类型指标的权重,对于Ⅲ类地区应提高水生态治理保护等类型指标权重。Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类3个区域的各层指标权重,如表2所列。

2.5 综合评价

基础指标分值采用模糊集值法进行计算,即首先根据指标现状值和指标临界值,按照相应的隶属度公式计算得到指标的模糊隶属度矩阵,基于指标论域集和隶属度模糊矩阵便可计算得到基础指标分值。

水利高质量发展指数的计算公式为

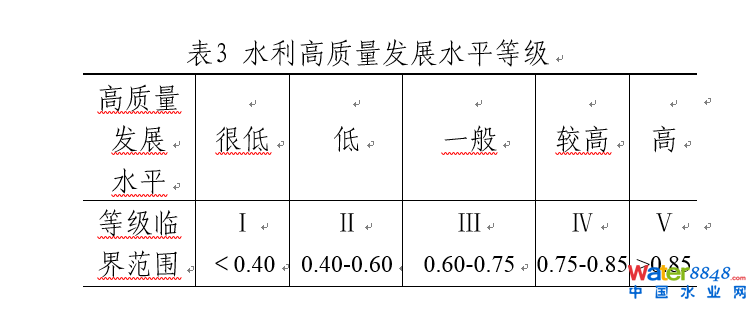

水利高质量发展指数=∑指标得分×权重(1)式中,水利高质量发展指数满分为1。同时,将水利高质量发展指数水平划分为五级,具体如表3所列。

3 全国及典型地区试评价

分别从北方缺水地区、北方其他地区、南方地区中选取1-2个典型省份,以2022年为评价现状年,对全国及典型地区水利高质量发展水平进行试评价,从而检验上述评价体系和评价方法的正确性和有效性。

指标数据来源主要包括《中国统计年鉴》《中国水利统计年鉴》《水资源公报》《中国水土保持公报》《生态环境状况公报》,以及典型省份相关水利规划、年鉴等,并参阅了相关研究报告成果数据。其中,水利法治程度、保护传承和弘扬水文化情况、智慧水利指数等指标通过邀请10位业内专家,采用专家打分得出评价情况。对于统计监测滞后,缺少2022年现状数据的部分指标,采取灰色预测法,通过分析以往历史数据并结合数据变化趋势估算拟合得到现状值。

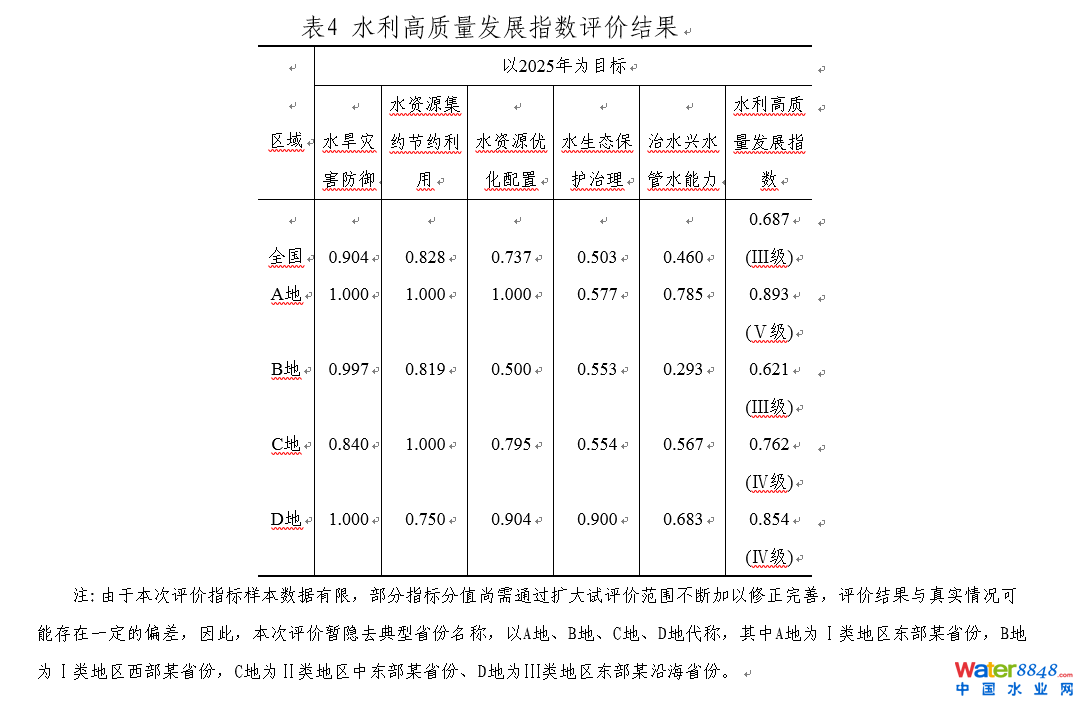

基于构建的水利高质量发展指数评价体系,采用“AHP-FCE”方法对全国及典型省份水利高质量发展水平进行评价计算,评价结果见表4和图2所示。根据表1中的水利高质量发展水平等级划分标准,以2025年为目标,2022年我国水利高质量发展指数为0.69,水利高质量发展水平尚处于一般等级。4个典型地区中,A地水利高质量发展指数为0.893,达到了“高”等次,C、D两地为“较高”等次,B地处于“一般”等次。

4 结论与建议

从全国层面看,我国水利高质量发展水平正处于从一般等级向较高等级迈进的快速发展期。分指标来看,我国水旱灾害防御指数、水资源集约节约利用指数、水资源优化配置指数表现相对较好,均达到了或接近较高等级,而治水兴水管理能力指数得分相对较低,尚处于低水平阶段,已成为制约水利高质量发展的突出短板,得分最低的基础指标主要集中在城市应急备用水源覆盖率、水资源承载能力匹配度、智慧水利、保护传承和弘扬水文化情况等指标,直接导致了治水兴水管理能力指数和水生态保护治理指数得分较低。下一步,应按照全面推进美丽中国建设要求,坚持山水林田湖草沙综合治理、系统治理、源头治理,通过部门、流域、区域的联防联控、共保共治,统筹做好水源涵养、江河湖泊治理和管控、地下水超采治理;要坚持改革创新、激发活力,全面加强水利法治建设,深入推进流域治理管理、水资源管理、水工程管理等领域改革,提高依法治水管水水平;要按照“需求牵引、应用至上、数字赋能、提升能力”要求,加快推进数字孪生流域、水网和水利工程建设,推动水利与新型基础设施建设相融合,全面提升水利数字化、网络化、智慧化管理水平。

各典型省份中,因区域经济社会发展水平不同、水资源禀赋不一,水利高质量发展过程中存在的薄弱环节和建设重点也各不相同。A地水生态保护治理准则层指数得分较低,这囿于A地水资源禀赋不足,水资源承载能力匹配度等指标表现较差;B地由于地区经济社会发展水平与资源性缺水的双重因素,在水资源优化配置、水生态保护治理、治水兴水管水能力方面较其他省份存在明显差距;C地水生态保护治理准则层得分较低,水资源承载能力匹配度、地表水达到或好于Ⅲ类水体比例等指标表现较差;相比之下,D地各准则层没有明显的短板,但在水资源集约节约利用、治水兴水管水能力仍有不小提升空间。下一步,相关地区应全面贯彻落实新发展理念,更加注重河湖生态环境保护和水利科技创新,因地制宜实施相应举措,不断补齐发展短板,加强薄弱环节建设,加快推动本地区水利高质量发展。

加强新阶段水利高质量发展评价工作,对深入贯彻落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路,及时跟踪了解全国及各地水利高质量发展进程、阶段和程度,更好引领今后一个时期水利改革发展具有重要意义。建议在进一步加强水利高质量发展指数研究的基础上,积极推动建立水利高质量发展指数评价机制,不断夯实基础能力,加强指标数据统计与监测,把评价工作常态化、成果发布规范化。可在已有研究成果的基础上,由权威的科研、咨询等第三方机构每年对我国各省(市、区)水利高质量发展指数进行评价。同时,进一步加强政策协同,建立水利高质量发展指数评价结果运用机制,把评价结果作为衡量地方水利改革发展工作成效和安排中央水利项目投资、分配水利发展资金等的重要依据。

来源:水利发展研究,2024,24(3) 作者:樊霖 陈世博 刘定湘