|

|

申城拟建“海绵城市”框架体系 指标体系年内推出

( 2015年8月15日 )

8月14日从市政工程设计研究总院获悉,一套上海建设“海绵城市”的综合指标体系正在加紧研究中,预计年内推出。这一指标体系涉及建筑小区、绿化、道路广场和水务等多个系统,付诸使用后,将在上海构建起“海绵城市”的框架体系,令上海的排水排涝能力提升30%以上。据悉,这一指标体系在国内尚属首个。

顾名思义,“海绵城市”是指城市能够像“海绵”一样,在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”:下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。同时,在确保城市排水防涝安全的前提下,最大限度地实现雨水在城市区域的积存、渗透和净化,促进雨水资源的利用和生态环境保护。

2014年年底,住房城乡建设部出台了《海绵城市建设技术指南》,并联合财政部、水利部启动了全国首批海绵城市建设试点城市申报工作,标志着全国范围内“海绵城市”建设的兴起。上海在“海绵城市”建设中一直处于国内领先地位,市政总院在全国率先开发了“城市雨水浅层地下蓄渗”等多项专利技术,并主持编制多项国家级内涝防治、雨水调蓄标准。今年起,上海继续“跨前一步”,由市建管委牵头,启动国内首个“海绵城市”指标体系的编制研究。

作为该指标体系的研究牵头单位,市政总院介绍,“海绵城市”不仅涉及水务部门,亦与规划、交通、绿化、房管等多个部门关系密切。据透露,指标体系中将包括在土地出让阶段即对开发商提出排水设计方面的要求,同时,道路排水、绿化带排水、建筑设计中的排水,也将进入指标体系。比如,雨水在进入排水管前,可先由道路绿化带吸收一部分;这样既减轻排水管的压力,又可充分利用水资源。

根据测算,“海绵城市”的建设将带动6万亿元投资;建成后,上海全市管网的排水能力将提升30%以上,可抵御“五年一遇”的短时强降雨,即一小时内降雨量达49毫米,可不留积水、全部排空。

上海建工旗下市政总院围绕“海绵城市”建设,经过近10年不断创新,开发的浅层调蓄生态处理专项技术目前己达到国际先进水平。该项专项技术成果先后4次被编入《室外排水设计规范》、《城镇雨水调蓄工程技术规范》和《城镇内涝防治技术规范》等3部国家标准。

“海绵城市”是指城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。

2005年,在上海市科委的资助下,上海市政总院研究院在全国率先开发了具有自主知识产权的城市雨水浅层地下蓄渗技术和装置,并于2010年在虹桥交通枢纽工程建设中成功应用。在2012年上海市青年科技启明星计划项目和2013年国家重大水务专项的资助下,上海市政总院研究院进一步开发了具有自主知识产权的旋流处理-浅层蓄渗技术和装置,达到国际先进水平,相关成果在上海市黄兴公园项目中成功应用,并于2014年9月通过专家验收。

上海市政总院“海绵城市”专项技术处领先水平

上海建工旗下市政总院围绕“海绵城市”建设,经过近10年不断创新,开发的浅层调蓄生态处理专项技术目前己达到国际先进水平。该项专项技术成果先后4次被编入《室外排水设计规范》《城镇雨水调蓄工程技术规范》和《城镇内涝防治技术规范》等3部国家标准。“海绵城市”是指城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。

2005年,在市科委的资助下,市政总院研究院在全国率先开发了具有自主知识产权的城市雨水浅层地下蓄渗技术和装置,并于2010年在虹桥交通枢纽工程建设中成功应用。在2012年上海市青年科技启明星计划项目和2013年国家重大水务专项的资助下,市政总院研究院进一步开发了具有自主知识产权的旋流处理-浅层蓄渗技术和装置,达到国际先进水平,相关成果在上海市黄兴公园项目中成功应用,并于2014年9月通过专家验收。

原标题:上海建工旗下市政总院“海绵城市”专项技术处领先水平

上海市政总院牵头研究沪“海绵城市”框架体系

由上海建工旗下市政总院牵头研究的一套涉及建筑小区、绿化、道路广场和水务等多个系统的上海建设“海绵城市”的综合指标体系正在抓紧进行,预计在今年内推出。

顾名思义,“海绵城市”是指城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。“海绵城市”建设应遵循生态优先等原则,将自然途径与人工措施相结合,在确保城市排水防涝安全的前提下,最大限度地实现雨水在城市区域的积存、渗透和净化,促进雨水资源的利用和生态环境保护。

据了解,“海绵城市”源于低影响开发(LID)技术,在排水工程方面的理念经历了快速排放、控制水质、量质并举和可持续发展四个阶段,美国等发达国家已进入可持续发展理念阶段。20世纪90年代在美国开始实施,本世纪初传入我国。2007年,在上海市科委重大课题的资助下,上海市政总院在全国率先开发了具有自主知识产权的城市雨水浅层地下蓄渗技术和装置,通过“渗、滞、蓄、净、用、排”等多种生态化技术构建。这项低影响开发(LID)技术,不仅有利于修复城市水生态环境,还能为综合生态环境带来效益。2014年的修订中又进一步规定了实施LID的具体要求。目前,相关技术已在虹桥交通枢纽等处成功使用。2015年,上海市政总院受市建管委委托,与市规划局、市水务局、市交通委、市绿化市容局、市住房保障局等部门下属研究单位联合开展上海市“海绵城市”建设实施意见的研究,并牵头承担了市重点科技项目“上海市海绵城市规划与建设关键技术研究”,根据上海的特点,通过规划系统、建筑小区系统、绿化系统、道路广场系统和水务系统等各方面的协同,将径流量、污染物、水面率、绿化率等与城市防水排洪有密切关系的控制指标分解到相关的各个系统,共同构建海绵城市框架体系,服务上海的“海绵城市”建设目标。(章华平供稿)

|

经过近十年的不断创新,上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司研究院围绕“海绵城市”建设,开发了浅层调蓄生态处理专项技术,达到国际先进水平,该项技术成果先后四次编入《室外排水设计规范》、《城镇雨水调蓄工程技术规范》和《城镇内涝防治技术规范》等三部国家标准,进一步巩固了上海市政设计总院在排水技术领域的领先地位。

上海预计今年完成建设"海绵城市"指标体系

来源: 澎湃新闻 | 2015-08-16 | 0 原标题:改造积水点,上海预计今年完成建设“海绵城市”指标体系

海绵城市是指城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。 修建透水路面,加快积水点改造,让城市下雨时能吸水、蓄水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用,在应对自然灾害时展现其良好的“弹性”。 8月15日,记者获悉,上海市重点科技项目“上海市海绵城市规划与建设关键技术研究”正在进行,预计今年将完成上海海绵城市建设的指标体系。 顾名思义,海绵城市是指城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。海绵城市建设应遵循生态优先等原则,将自然途径与人工措施相结合,在确保城市排水防涝安全的前提下,最大限度地实现雨水在城市区域的积存、渗透和净化,促进雨水资源的利用和生态环境保护。 据了解,“海绵城市”源于低影响开发(LID)技术,在排水工程方面的理念经历了快速排放、控制水质、量质并举和可持续发展四个阶段,美国等发达国家已进入可持续发展理念阶段。20世纪90年代在美国开始实施,本世纪初传入我国,但在城市高速发展过程中,对“海绵城市”并没有引起广泛重视。近年来,更是一到暴雨天气,“城市看海”的现象频发。 上海市政工程设计研究总院总工程师张辰表示,随着温室效应的不断加强,极端天气的高频率、高集中的发生加大了对城市排水系统的建设要求。同时城市道路的不透水度密度高,容易导致水集中流到一个地方,造成道路积水。他强调,在城市高度开发的过程中,要重视公共设施的配套,严格从源头进行控制,优化管网,建立更加规范的内涝防治体系。 据了解,2007年,在上海市科委重大课题的资助下,市政总院在全国率先开发了具有自主知识产权的城市雨水浅层地下蓄渗技术和装置,通过“渗、滞、蓄、净、用、排”等多种生态化技术构建。这项低影响开发(LID)技术,不仅有利于修复城市水生态环境,还能为综合生态环境带来效益。2014年的修订中又进一步规定了实施LID的具体要求。目前,相关技术已在虹桥交通枢纽、黄兴公园等处成功使用,同时也纳入了南京、昆明、温州等10多个城市的排水防洪综合规划中。 2015年,上海市政工程设计研究总院受上海市建管委委托,与市规划局、市水务局、市交通委、市绿化市容局、市住房保障局等部门下属研究单位联合开展上海市海绵城市建设实施意见的研究,并牵头承担了上海市重点科技项目“上海市海绵城市规划与建设关键技术研究”,根据上海的特点,通过规划系统、建筑小区系统、绿化系统、道路广场系统和水务系统等各方面的协同,将径流量、污染物、水面率、绿化率等与城市防水排洪有密切关系的控制指标分解到相关的各个系统,共同构建海绵城市框架体系,服务上海的海绵城市建设目标。 虽然具体的指标体系还在研究中,但上海在“海绵城市”的建设上已开始应用一些新技术。据不完全统计,上海的道路总面积(包括高架)100平方公里中有36万平方米的透水道路,还应用了管线在线修复技术,保障排水管道的畅通。 海绵城市:上海市政总院十年磨一剑

“海绵城市”是指城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。

“海绵城市”是当前我国城市建设工作中的热点。习近平总书记在2013年12月召开的中央城镇化工作会议上讲话指出:“解决雨水问题必须顺应自然,要优先考虑把有限的雨水留下来,优先考虑更多地利用自然力量来排水,建设自然积存、自然渗透、自然净化的海绵城市。” 2014年11月,住建部出台了《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建》(试行)。12月,住建部、财政部、水利部三部委联合启动了全国首批海绵城市建设试点城市申报工作,南宁等16座城市成为全国首批试点城市,拉开了全国建设海绵城市的序幕。

上海市政总院积极响应国家号召,十年来坚持开展海绵城市研究,已经成为一张体现自身核心竞争能力和服务城市发展的新名片。

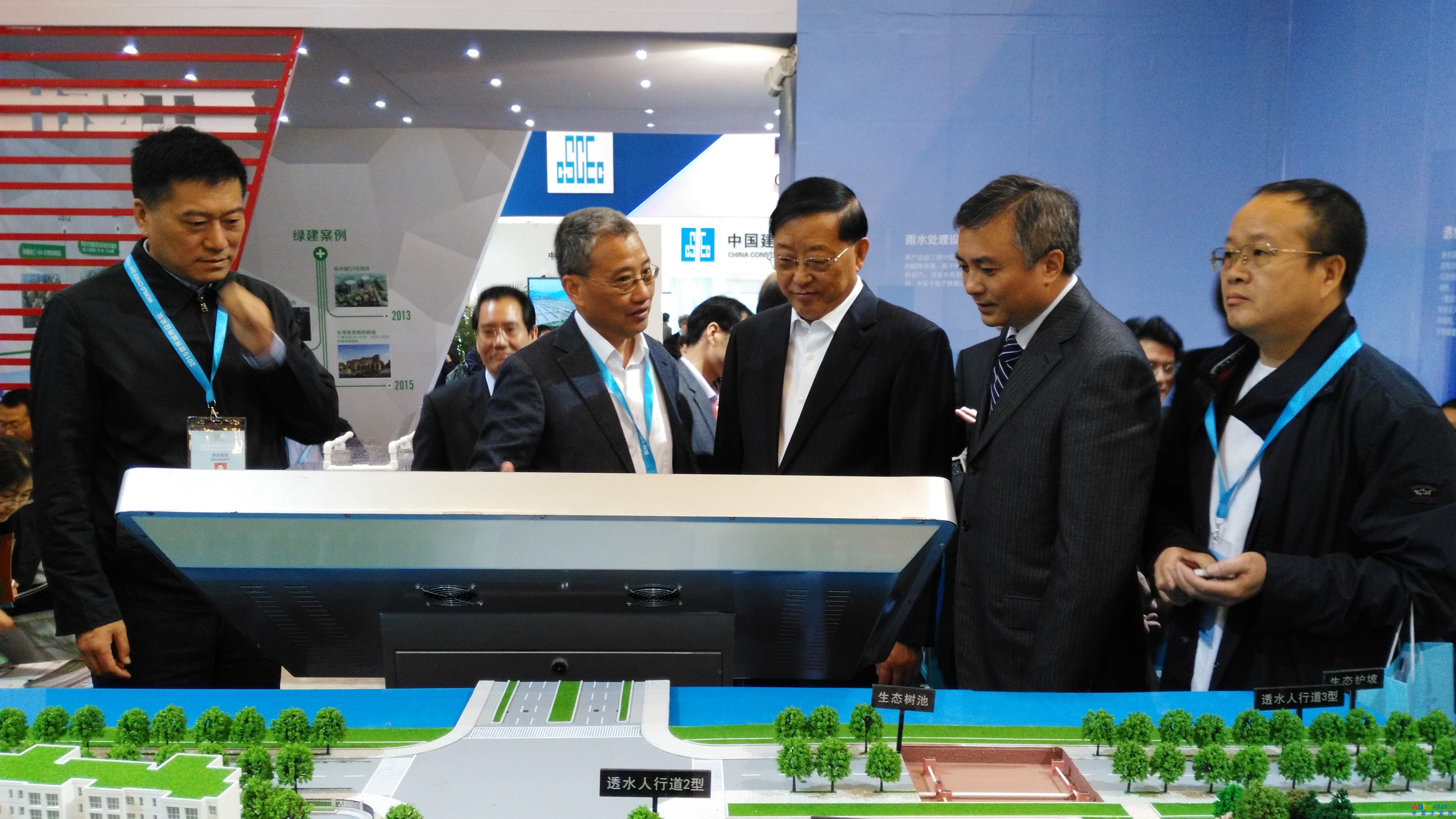

党委书记张辰陪同讲解

近期调研总院海绵城市研究工作

1十年磨一剑

2005年,在上海市科委重大课题的资助下,总院在全国率先开发了具有自主知识产权的城市雨水浅层地下蓄渗技术和装置,以及以高效透水混凝土增强剂、高粘度沥青改性剂为核心技术的透水路面材料,并在世博园区、虹桥交通枢纽得到成功应用。2012年,总院进一步开发了具有自主知识产权的旋流处理-浅层蓄渗技术和装置,在2014年11月举办的南宁水务发展国际探讨会上,住房城乡建设部原副部长仇保兴在作关于海绵城市的主题报告中,引用了上述研究成果。 城市雨水浅层地下蓄渗装置 (上海市政总院浦江研发基地实景图,是目前各类海绵城市介绍雨水模块化调蓄设施的经典素材)

雨水浅层调蓄示范工程

2编制新国标

在技术研发和工程示范的支撑下,2011年和2014年,总院两次主持修订《室外排水设计规范》,提出了“雨水综合管理应按照低影响开发(LID)理念”和相关技术规定。在此基础上,总院主编了《城镇雨水调蓄工程技术规范》和《城镇内涝防治技术规范》(目前报批稿已上报住房城乡建设部)两部国标,填补国内空白,为全国海绵城市的规范化建设提供了支撑。

3牵头上海海绵城市总体设计

2015年,受上海市建管委委托,总院与其它研究单位联合开展“上海市海绵城市建设指标体系”研究,牵头承担市重点科技项目“上海市海绵城市规划与建设关键技术研究”,统筹协调区域系统、建筑与小区系统、绿化系统、道路与广场系统和水务系统等,将年径流总量控制率、年径流污染控制率、绿地率、河面率等控制指标分解到相关的各个系统;总院主编的《上海市海绵城市建设技术导则(试行)》和《上海市海绵城市建设标准图集(试行)》也将于11月出台。

海绵城市建设贵在落实,总院在设计的工程项目中大力推广海绵城市理念、融入海绵城市元素,将给排水、园林景观、道路交通、地下空间、建筑等专业整合起来,不仅要做数量上达标、质量上可靠的海绵,还要做外观上美观的海绵,更要做具有多功能的海绵,让海绵城市建设走上可持续的道路。

为避免“城市看海”,建设“海绵城市”,上海正在逐步建立自己的“海绵城市”建设标准,以建筑与小区、绿地、道路与广场、水系等海绵性建设为载体,通过渗、滞、蓄、净、用、排等多种技术措施,构建涵盖低影响开发、城镇雨水管渠系统和超标雨水径流排放系统的“海绵城市”。既注重源头控制,又提高排水管渠标准,还能促进内涝防治工程的建设。

利用建筑与小区的“绿色屋顶”,在滞留雨水的同时起到节能减排、缓解热岛效应的功效。有条件的绿地可“凹下去”,让雨水进入下凹式绿地进行调蓄、下渗与净化,而非直接通过下水道排放。人行道、广场采用透水铺装设计,并结合周边绿带建设雨水蓄渗设施,取得“走路不湿鞋”的效果。

透水专用非机动车道

|