青岛蓝谷投建10万吨海水淡化项目 一期2017年底启用

小字体大字体

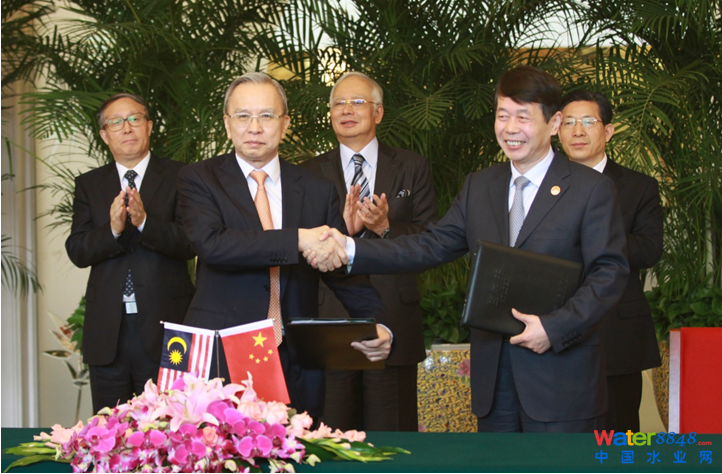

青岛水务、贵州水投、巴安水务、德国Itn公司与青岛蓝谷管理局签署投资合作意向协议

青岛蓝谷投建10万吨反渗透海水淡化工程

17日上午,青岛蓝谷海水淡化产业园及装备制造基地项目签约仪式暨德国ITN公司投资洽谈会在青岛香格里拉酒店举行,青岛水务、贵州水投、巴安水务、德国Itn公司与青岛蓝谷管理局签署投资合作意向协议。依托青岛蓝色硅谷海水淡化产业示范基地,建设10万吨反渗透海水淡化示范工程。

青岛蓝谷管理局副局长王学东在致辞中介绍,“十三五”期间,海水淡化作为重要的战略性新型产业,引起了社会各个层面的高度重视,越来越多的有识之士和社会力量正投入到海水淡化这一伟大的事业当中。青岛是国内最早开展海水综合利用的城市之一,海水淡化走在全国前列,制定了全国第一个城市海水淡化产业发展规划,被确定为国家级海水淡化与综合利用示范城市和产业基地。

记者了解到,今年年初以来,青岛蓝谷积极与国内海水淡化权威领域科研机构对接,先后与国家海洋局天津海水淡化与综合利用研究所、中国水利企业协会脱盐分会、中国船舶重工集团公司第七二五研究所、天津大学、中国海洋大学建立科研合作,同时为推动海水淡化的产学研协调发展,通过与青岛水务集团公司、上海巴安水务股份有限公司等国内水处理行业的龙头企业建立产业合作,孵化培育汇集了一大批与海水大话产业相关的中小微初创企业。

青岛蓝谷拟建第三个国家级新能源海水淡化示范工程

记者了解到,此次示范项目设计规模约10万吨,选址位于鳌山湾,总投资约3亿元。项目将在能源利用方面实现新突破,在全球范围内第一次利用海浪发电完成海水淡化,避免了以传统能源换水源的问题,节约能源、保护环境、实现资源最大化利用,为我国海水淡化事业发展探索新途径。目前青岛蓝谷正就海浪能海水发电模式申报第三个国家级新能源海水淡化示范工程。

“在青岛蓝色硅谷建设10万吨/天的海水淡化示范工程,将为青岛地区提供优质的淡水供应,缓解淡水的短缺。大规模海水淡化示范工程的建设及运行将为水处理药剂、设备、配件等的发展提供重要的发展机遇,促进水处理行业的进一步发展。”青岛蓝谷招商处处长程谋松介绍,建设10万吨反渗透海水淡化示范工程,旨在打造青岛蓝色硅谷海水淡化工程示范标杆,实现工程科学布局、有序实施,促进海水淡化成为蓝色硅谷乃至青岛地区重要的水资源补充,为蓝色硅谷新区建设乃至青岛生活、市政用水提供水资源保障。

“在青岛蓝色硅谷地区大力发展海水淡化产业,不仅可有效地缓解淡水资源的不足,还可充分利用青岛海洋科研基础、带动相关工业加工与配套产业的发展,推动市场需求日益增长的海水淡化装备制造业,使之成为新的经济增长点。”程谋松介绍,10万吨/天海水淡化示范工程集生产、科、研等多项功能为一体,为海水淡化用国产设备如高压泵、能量回收等设备的应用测试提供平台,为国产相关设备制造业的发展助力。此外,项目建设过程中,涉及多种膜类、滤芯等部件,随着项目的建成投产,将带动高分子复合材料等行业产品的需求,促进国内高分子复合材料行业的发展。

一期工程2017年底投入使用 产水满足国家饮用水标准

记者了解到,此次蓝谷海水淡化示范基地项目的建设,将通过特许经营类PPP模式,邀请青岛水务集团公司参与项目海水淡化水场的建设运营,双方签署项目合作框架协议及供水特许经营协议。目前项目一期5万顿工程已基本完成项目选址、可行性方案编制等前期工作,2017年底投入使用,届时工程产水吨水能耗小于4.0kwh,产水水质满足国家《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)的要求。二期工程设计规划正在积极跟进。

“下一步,我们将以先期建设的海水淡化水厂为基础,逐步建立一套服务于新技术、新设备实测展示的标准化模块操作流程,充分发挥示范平台服务科研、服务产业的能力。”程谋松告诉记者,未来蓝谷还将依托中国水利企业协会脱盐分会的行业影响力,打造蓝谷海水淡化科普展馆,为海淡行业新技术、新设备提供发布、展示平台,提高市民对海水淡化水的认同和理解。

文 宫昌乐 来源: 半岛网

我国海水淡化日产能逾百万立方米

中国证券网讯 从正在召开的第四届西湖国际海水淡化与水再利用大会上了解到,截至2015年底,中国已建成投产112套海水淡化装置,日产能达到108.594万立方米。

据新华社10月25日消息,“海水淡化是水资源的重要补充和战略储备。”国家发改委环资司综合利用处处长杨尚宝说,“十二五”期间,中国海水淡化处理技术、产业规模急速增长,基本形成了较为完整的产业体系。

大会期间发布的《中国海水淡化年鉴(2015)》显示,目前,中国多个1万至10万立方米级海水淡化工程已经建成或正在建设,最大海水淡化工程规模为日产20万立方米,并自主设计制造了低温多效海水淡化装置出口国外。中国已成为世界上少数能完整自主设计建设海水淡化工程的国家之一。

据《中国海水淡化年鉴(2015)》统计数据显示,截至2015年,中国已建成投产的112套海水淡化装置中,50套用于市政供水,占装置总数的44.64%。

“通过反渗透膜技术,可以将受污染的水净化为合格的饮用水,膜法海水淡化成为解决中国北方资源型缺水的有效手段。因此水资源问题的解决依赖于膜材料的先进性。”南京工业大学副校长邢卫红说。

邢卫红表示,“十二五”期间,水处理关键膜材料已实现国产化,性能也达到国际先进水平,但膜产业关键技术开发的自主创新能力及产业核心竞争力还有待提高。同时,应进一步提高膜技术产业链的完整性,提升膜材料在传统产业领域节能减排的贡献度。

| 滨海新区打造海水淡化完整产业链 稿源: 天津广播电视台滨海广播 2016-10-24 编辑: 滨海广播 王迪 |

|

记者从正在本市召开的“2016中国天津国际海工装备和港口机械交易博览会”上了解到,滨海新区不仅海水淡化水能力全国第一,产业链也几乎全覆盖。 在滨海新区投资建设工业园的泰富公司在博览会上推出了新型的海水淡化设备模型。作为具有自主知识产权的这套设备,未来将全都在天津生产,可以应用于岛屿、科考站、海洋平台等特殊行业的海水淡化处理。泰富北方总部技术事业部总经理骆琪胜说,这套设备有三个主要特点: 骆琪胜:一个是运输很方便,我们现在把海水淡化的过滤系统,淡化系统,包括回收系统,都集中在一个集装箱里面,就运输很方便的。到现场,从车上吊下来就可以安装了,把电一插上,就可以用。马上就有淡水出来,第二个就是他的水质能够满足国家饮用水源要求,并且根据需要可以达到蒸馏水要求。第三个特点就是成本,海水淡化成本比较高,我们针对这块,有些核心技术把成本降下来,每处理一吨水耗电量只有2.9度,运行成本只有4.5,基本上接近市政自来水价格。在海博会要重点推,就在天津临港经济区生产。 作为国内最大的,也是专门从事海水淡化的科研机构,国家海洋局天津海水淡化与资源化利用研究所不仅在本市北疆电厂安装了海水淡化处理设备,目前,还将技术输出,在福建古雷参与一处近年来最大的海水淡化装置的设计安装。研究所工程师张晓晨说: 张晓晨:古雷是目前全国产水量最大的项目,现在已经落地了,是万吨级的,是我们这边总承包的项目,现在设计基本上出来了,下一步要真正开始加工制造了,给古雷市工业和民用水做供给,这是近几年来最大的。北疆基本是十三五、十二五依托的一个装置。 在功能区方面,今年,位于临港经济区的国家海洋局海水淡化与综合利用示范基地开建,预计2017年底主体竣工,未来基地将建成国家海水淡化与综合利用技术装备评测中心。规划建设科研开发、检测评价、孵化转化、勘察设计、交流培训、信息集成6大功能区域,为发展海水淡化产业提供重要支撑。临港经济区管委会招商公司副总经理张军说: 张军:京津冀协同发展纲要中,唯独把临港经济区提出来要打造高端装备制造基地,比如跟天津市海洋局合作,在临港建了一个海水淡化综合利用基地,跟国家海洋局建了国家海洋研究院,我们要以研究院形式搭造一个技术平台,以研究所形式,以海水淡化、海洋基地企业怎么来实行产学院对接,这是我们现在正在做的事情。设备、研发、生产、制造、销售、市场推广,包括将来一个国内国外推介,都是通过临港经济区政府的平台向外发布的。 记者了解到,目前,滨海新区每天生产淡化水的能力已位居全国第一。而在产业链方面,本市几乎涵盖整个海水淡化产业链。(记者/刘克琦) |