给水排水 |WHO《再生水饮用回用:安全饮用水生产指南》解读!

小编的话:面对世界各地日益增长的再生水饮用回用研究、实践和发展需求,世界卫生组织(WHO)于2017年8月首次发布了《再生水饮用回用:安全饮用水生产指南》,为我国水回用行业开拓和扩展再生水利用途径提供重要指导和借鉴。

1 基本情况

目前,全球约20亿人缺乏安全饮用水源。污水再生利用是缓解供水紧张和水环境问题的有效途径之一,也是保障水资源可持续利用的重大需求。世界卫生组织(WHO)分别于1983~1984年、1993~1997年、2004年和2011年出版了《WHO饮用水水质准则》的第1~4版,并于2017年发行了第4版补充版。在《WHO饮用水水质准则》的基础上,2017年WHO首次发布了《再生水饮用回用:安全饮用水生产指南》(以下简称指南)。

该指南旨在帮助各国制定与再生水饮用回用有关的安全管理办法,提供再生水饮用回用项目规划、设计、运行、管理和系统评价等方面的指导,保障以再生水为水源的饮用水安全。该指南主要针对再生水的有计划补给,包括再生水直接饮用(DPR)和间接饮用(IPR),再生水的无计划间接补给不在该指南的讨论范围内。

2再生水饮用回用管理原则

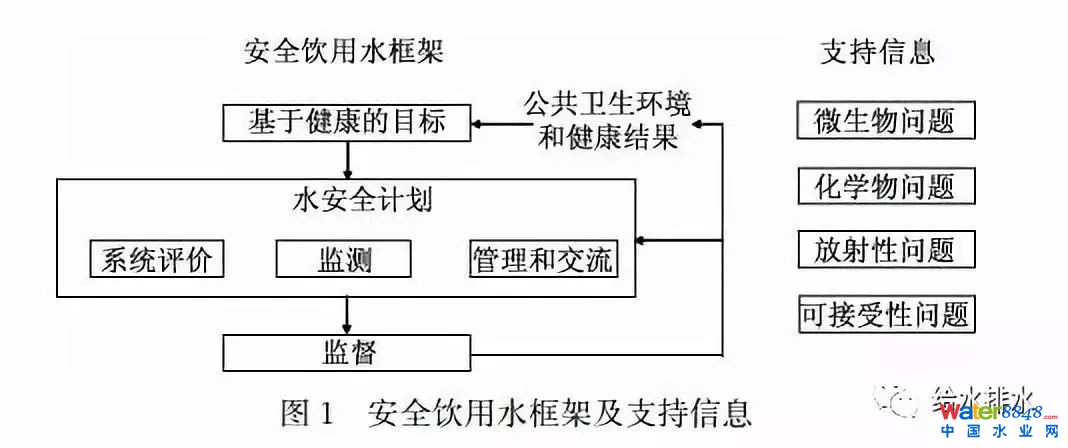

再生水饮用回用管理应当遵循《WHO饮用水水质准则》中提出的安全饮用水框架(见图1),该框架的实施是确保饮用水安全性的基础和必要条件。

在安全饮用水框架基础上,再生水饮用回用管理主要针对与饮用回用相关的问题和特征,包括识别污水中可能存在的多种化学污染物和高含量的病原微生物、污水管理、再生水深度处理、环境缓冲或人工储存单元控制措施等方面。此外,由于再生水饮用回用的水源来自城市污水,再生水饮用回用管理也应当参考《WHO卫生安全计划:污水与排泄物安全利用和排放指南》。

3系统评价及危害识别

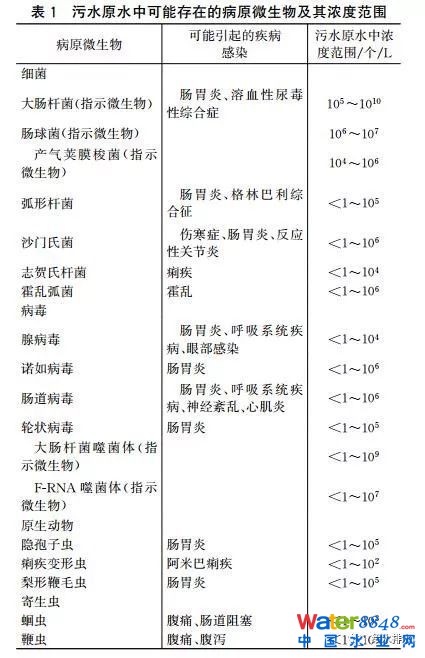

污水中可能存在的高含量肠道致病菌,为再生水的安全饮用回用带来高风险。指南中列举了污水中可能存在的病原微生物及其在污水中的浓度范围(见表1),包括细菌、病毒、致病原虫(寄生虫)等,并比较了病原微生物的常规检测方法。指南中还提到污水中可能存在的新兴致病菌、抗生素耐药菌和抗生素抗性基因等问题,但一般来讲这些微生物在再生水饮用回用中的含量非常低。

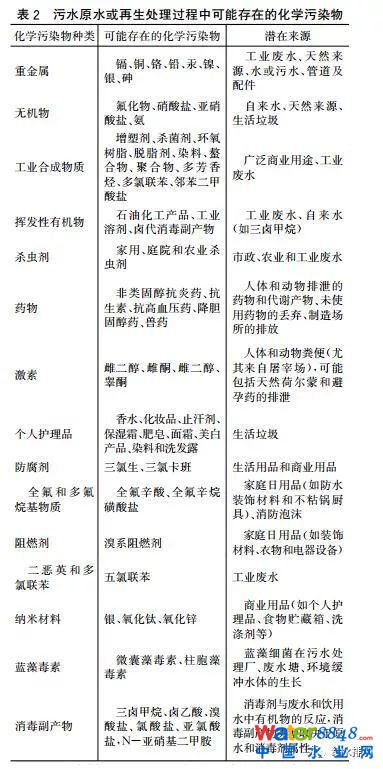

污水中存在种类繁多的化学污染物,主要来自工业废水、商业和市政污水。指南中列举了污水中可能存在的15类化学污染物及其潜在来源(见表2)。污水中化学污染物浓度一般在ng/L至mg/L级别。

再生水饮用回用项目化学污染物主要来自污水水源,可通过水源污染控制、污水再生处理、再生水与饮用水混合等方法实现再生水饮用回用过程化学危害的管理。

一般来讲,污水经过再生处理后,绝大多数化学污染物只有经过长期暴露后才会引起人们的关注,但也有一些有害化学物经短期连续暴露就会产生影响。因此,设置科学合理、切实可行的化学污染物基准值可对公众(易感人群和普通人群)健康起到保护作用。

指南还提到了需进一步关注有毒蓝藻和藻毒素、再生水消毒过程中产生的消毒副产物和新兴化学污染物,如全氟烷基和多氟烷基类物质以及纳米颗粒物。污水中还可能存在放射性污染物。指南中列举了污水中放射性污染物的种类和潜在来源。一般来讲,再生水饮用回用过程中所涉及的处理技术和方法可有效地去除放射性污染物。此外,指南还描述了水质感官指标和公众可接受性问题,包括色、嗅、味、浊度、盐度和外观等指标,涵盖了引起问题的生物和化学因素及相应问题的处理方法。

4水质安全保障措施

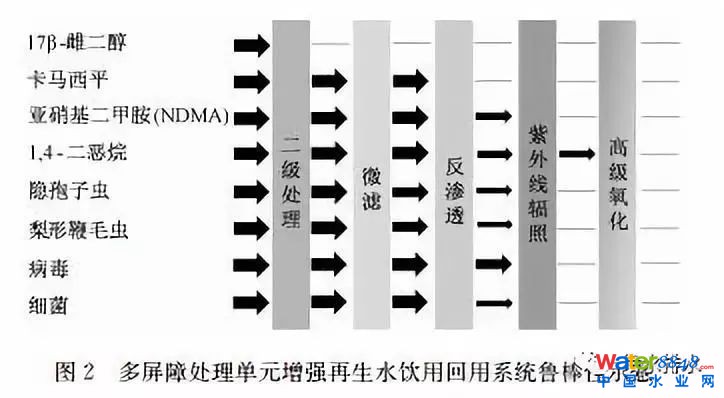

针对污染物控制和水质安全保障,指南指出应采取从再生水水源到最终饮用水输配和利用的全流程控制措施来预防危害或使危害降至可接受水平。控制措施和处理单元的具体选择可能受多种因素影响,指南强调应采用多屏障安全保障方法来保障再生水补给饮用水的安全性,包括源头控制(如控制工业废水的排放和雨水的混入)、再生水深度处理、环境缓冲或人工储存单元等一系列措施和单位。

有关再生水的处理和净化,指南描述了二级处理、土壤含水层处理(SAT)、高级氧化过程、活性炭吸附、膜过滤和消毒等处理方法的特点和处理效果并列举了美国、纳米比亚、新加坡、比利时、澳大利亚等国家和地区典型再生水饮用回用案例所采取的主要工艺。目前较广泛采用的处理工艺为微滤/超滤—反渗透和高级氧化的组合工艺。指南还指出应采用环境缓冲或人工储存单元作为IPR和DPR项目的重要屏障之一,并描述了缓冲单元的结构配置和实际应用中应注意的问题。

再生水饮用回用的输配环节,应当考虑再生水与饮用水的混合位置、混合区域、水质稳定性(如RO出水离子强度很低)、消毒副产物前体物、管网腐蚀性、水中自然元素的迁移(如含水层中砷和六价铬的迁移)等潜在影响因素。

为确保再生水饮用回用系统能够稳定持续可靠达到处理目标和健康保障要求,可通过控制措施和手段的实施或联合使用(如多屏障处理单元、备用设施、监测控制、人工储存单元等),增强系统的可信赖性、冗余度、鲁棒性和回弹性(见图2)。

为保障控制措施的有效性,还需对控制措施进行验证,验证过程可通过对现有数据的评价、具体过程实施效果的评价和现场测试等方式实现。根据激发试验和运行监测数据,指南总结了不同处理过程对病原微生物和化学污染物指示指标或替代指标的验证性去除效果。

5监测、管理与交流

为应对再生水饮用回用系统中可能存在的水源水量或水质大幅波动情况和相对高含量的微生物和化学污染物,指南指出需要在再生水饮用回用系统全流程的关键控制点实施运行监测,并建议尽量采用在线监测仪器进行数据实时监测和记录。运行监测过程需要确定监测指标、基准值(或限制范围)、监测频率和监测周期等信息。

针对病原微生物和化学污染物的控制,指南分别列举了不同处理过程建议选取的监测指标、监测频率、监测点和注意事项。除运行监测外,再生水饮用回用系统的水质监测还应包括对化学污染物指标和病原指示微生物去除率效果的验证性测试,确认水质已达到安全要求。此外,有效的管理、文件记录和意见交流也是水安全计划的重要部分。

6基于健康的目标

基于健康的目标是安全饮用水框架中的重要组成部分,目标的制定可为污水中可能存在的病原微生物、化学污染物和放射性污染物的风险评估提供基础。基于健康的目标有4种主要类别:健康结果目标(如可容许的疾病风险水平)、水质目标(如化学危害的基准值)、去除目标(如特定病原微生物的对数去除)和特定的技术目标(如特定处理工艺的应用)。

再生水饮用回用的安全性评价最常采用的目标形式为去除目标和水质目标。针对病原微生物去除目标,该指南采用《WHO饮用水水质准则》中设定的每人每年10-6的残疾调整寿命年的可容许的疾病风险水平。针对微量化学污染物,该指南未设定基准值(基准值并不是强制性的限值,而是为国家或地区制定水质数值标准提供科学依据)。针对常量化学污染物和放射性污染物,基准值参考《WHO饮用水水质准则》,该指南未设定新的指标和基准值。

7监管与公众参与

指南指出,再生水饮用回用系统监管应明确责任、加强水安全计划和卫生安全计划的实施和水质准则的建立、明确测试和报告要求、独立监督要求并注重结果交流和定期检查。此外,获得公众的信任和信心是再生水饮用回用项目顺利执行的关键。公众参与计划的内容可包括信息获取、信息计划、交流策略、信息评估和案例分析等。

8知识鸿沟与今后研究方向

针对再生水饮用回用过程中可能面临的新兴有毒有害化学污染物和高风险病原微生物所带来的安全保障新挑战,指南指出目前的知识鸿沟与今后研究方向包括:

(1)探究环境缓冲单元对再生水中病原微生物浓度的影响(如缓冲单元距离设置、稀释程度等对微生物传染性削减和灭活的影响),获取更多有关再生水中病原微生物浓度和传染性方面的相关信息。

(2)开发对人工储存单元有效性测试的快速测试手段或方法(如生物测定方法),进一步支撑再生水健康风险评价。

(3)提升运行监测的灵敏性和可靠性,进一步支撑膜生物反应器(MBR)和反渗透(RO)处理过程的有效性验证,提高再生水饮用回用项目的应急预案制定和管理水平。

微信对原文有删减。原文标题:世界卫生组织《再生水饮用回用:安全饮用水生产指南》解读;作者:陈卓、吴乾元、杜烨、孙艳、陆韻、杨宏伟、刘书明、胡洪营;作者单位:清华大学环境学院环境模拟与污染控制国家重点联合实验室,清华大学深圳研究生院国家环境保护环境微生物利用与安全控制重点实验室,清华-伯克利深圳学院 深圳环境科学与新能源技术工程实验室;刊登在《给水排水》2018年第6期