独家专访:生态环境法典“生态保护编”草案二审稿为何这样改?

时间:2025-09-29 11:32:14 来源:中国环境APP 作者:中环报记者江虹霖

生态环境法典3编草案二审稿正在征求意见。近期,关心生态环境法典编纂进程的各界人士对此次二审修改内容展开讨论。

“生态保护编是编纂难度最大、涉及法律最多的一编。”中国法学会环境资源法学研究会会长吕忠梅曾这样表示。正因如此,其草案二审稿公布后,迅速成为热议焦点——“为何要这样改?”“二审稿的进步体现在哪里?”

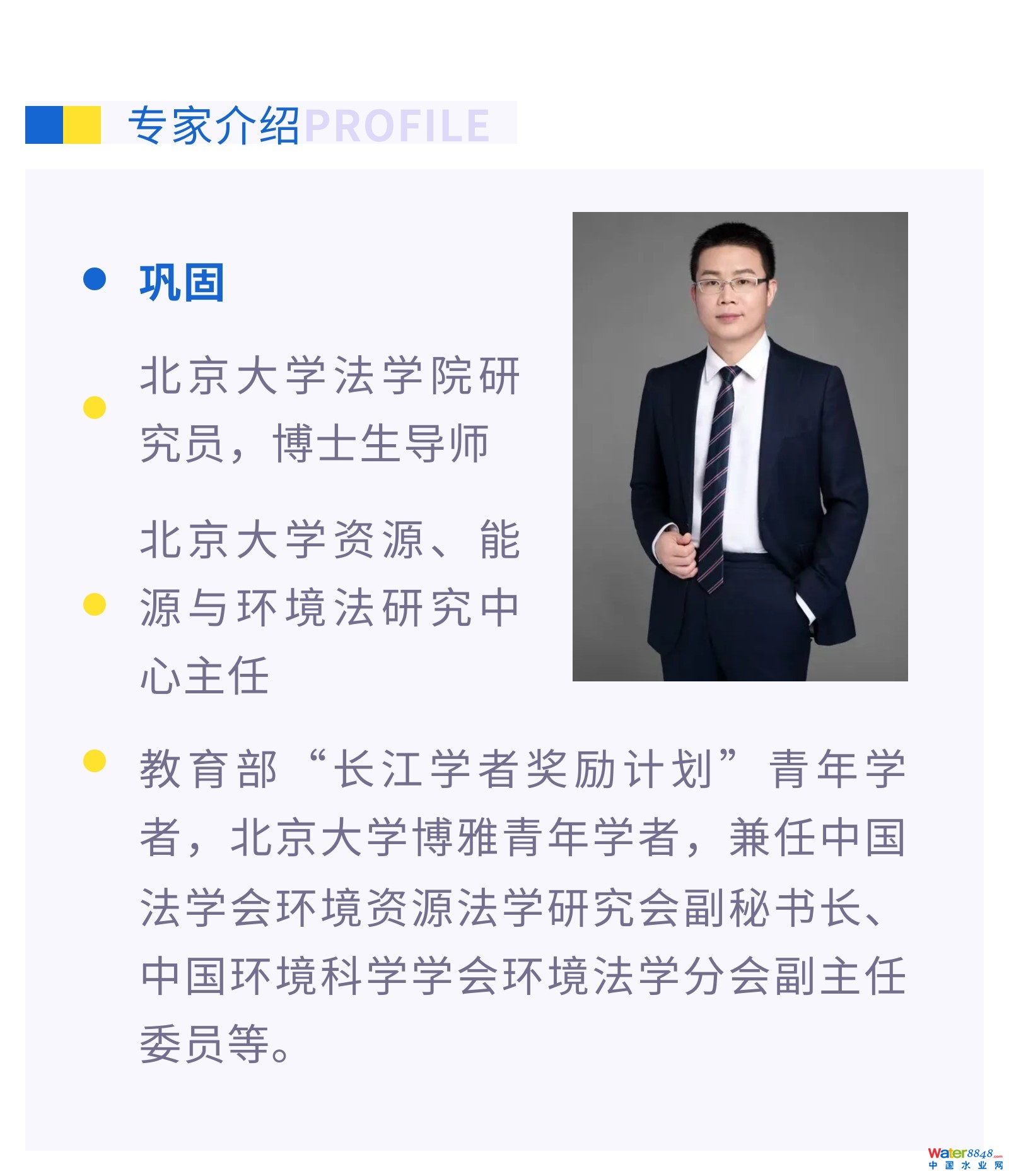

为揭开修改背后的深意,中国环境报记者专访长期深耕于此的北京大学资源、能源与环境法研究中心主任巩固。

关于生态环境的定义表述尚存争议

中国环境报:生态环境法典对于生态环境的定义备受关注。这次草案二审稿对定义部分有所修改:本法所称生态环境,是指影响人类生存和发展以及生态系统稳定的各种天然的和经过人工改造的自然空间、自然因素及其相互联系与作用的总体,包括大气、水、海洋、土地、高原、矿藏、森林、草原、湿地、冰川、荒漠、野生生物、自然遗迹、人文遗迹、自然保护地、城市和乡村等。较之初审稿,二审稿增加了生态系统稳定、自然空间、高原、冰川,这是基于怎样的考虑?

巩固:增加“生态系统稳定、自然空间”主要是为了体现法律保护范围和对象的生态特性,与生态环境概念更加契合。增加“高原、冰川”进一步扩展了法律列举的保护范围,使表述更加全面,也体现了对这两类极端脆弱、重要但以往较为忽略、需要加强保护的特殊生态环境的重视。

维护生态系统稳定,需要从自然空间的整体性出发,对空间内各生态环境要素,尤其各种生物之间以及它们与所生存环境之间的关系进行保护和调适,对相关人类活动做出统筹安排,加强生物多样性保护、自然生态空间维持、污染控制、资源管理等活动的整体、协同。

值得注意的是,在措辞表述上,是“生态系统稳定”还是“生态系统平衡”、“自然因素”还是“自然物质”尚存争议。我认为,从较大时间尺度看,生态系统变动不居,实现各要素之间的“平衡”而非结构上的“稳定”更为现实、合理。而“自然因素”包括各种具有自然属性的物质和空间,逻辑上包含着“自然空间”,不宜与之并列,改为“自然物质”,可以与“自然空间”一起构成对法律保护的自然对象的完整概括。

最大的进步在于更尊重“生态”,强调“科学”

中国环境报:您认为“生态保护编”草案二审稿,最大的进步体现在哪里?

巩固:最大的进步在于更加尊重“生态”,强调“科学”,即更注重对自然规律的尊重和运用,强调保护措施立足生态基础,符合生态科学,从而做出因地制宜、灵活弹性的安排。如第672条明确把“坚持自然恢复为主、自然恢复与人工修复相结合”添加为生态系统保护和修复工程推进实施的基本原则;第687条特别要求开展国土绿化,选择绿化树种草种时要“科学”,强调“因地制宜”;第863条对国家公园、自然保护区,根据其生态特点,实行“季节性差别管控”。

中国环境报:二审稿增加了“城乡绿化应当因地制宜,科学选择绿化树种草种,加强监测评估,满足健康、安全、宜居的要求”,这是公众较为关注的内容。在您看来,这一修改体现出我国城乡绿化思维发生了怎样的转变?

巩固:这项修改可视为重大创新。一方面,体现城乡绿化及生态治理思维从重“量”到重“质”、从“追求形式”到“讲究效果”、依赖“人为”到重视“自然”的深刻转变。过去,一些地方追求“绿色政绩”或视觉效果,不顾自然规律,大搞形象工程,在缺水地区种植高耗水植物,或者盲目引进外来树种,大面积种植单一树种,虽然视觉上有“增绿”效果,但违背生态规律,并不利于生态系统的健康稳定和效益提升。二审稿明确要求科学开展绿化行动,强调因地制宜,更加尊重和运用自然规律,有利于生物多样性保护和生态系统稳定,使绿化活动回归其生态保护本质。

另一方面,把“健康、安全、宜居”作为建设目标,也是“以人民为中心”“生态惠民”思想在生态保护领域的具体体现。遵循此原则的绿化将进一步拉近公众与绿化之间的距离,使公众享受到生态功能更完善的绿色空间,获得更可持续的资源保障和更丰富的自然体验,从而增强生态效益获得感和自觉增绿、主动护绿的主人翁意识,激励更加积极的公众参与和社会监督。

中国环境报:最近因为烟花秀事件,社会公众对青藏高原的生态保护极为关注。二审稿对青藏高原保护的相关规定进行微调,例如第八百七十九条第二款,初审稿是“国家加大对青藏高原重点河流湖泊的保护力度”,二审稿是“国家建立健全青藏高原江河湖泊管理和保护制度”,这样修改的现实意义是什么?

巩固:高原河流湖泊意义重大,情形复杂,须平衡保护与利用、满足人与自然各种合理需求,需要复杂精密的制度保障。条文修改的意义在于更加凸显制度建设的重要性,强调通过管理和保护相关制度的建立、健全来实现对高原江河湖泊的充分保护与合理利用,比抽象地加大保护力度更直击要害、紧抓要点,也更具可操作性。

部分内容大幅删减、修改背后的深意

中国环境报:二审稿中有多处进行了内容删减,例如第六百七十五条关于国家公园法的规定,以及第七百二十条、第七百二十一条关于湿地保护的规定。为何会出现比较大幅的合并或删减?

巩固:主要是更好地协调与单行法的关系,各有侧重、避免重复。初次审议稿时,国家公园法还没有制定,法典草案就国家公园建设的具体范围作较为细致的规定,提供具体指引。目前,国家公园法已经正式通过,对国家公园建设已有详细的具体规定,法典只作原则性指引,为单行法留下弹性空间即可,无须再机械重复。湿地保护条款亦然。

中国环境报:二审稿对地下水开采的相关规定做了较为明显的调整,第七百七十九条删除了生态修复的相关规定,第七百八十一条增加了主管部门区划的职责,这一删一增背后的考量是什么?

巩固:地下水相关生态修复情况复杂,成本高、难度大,适合下位法区分不同情况作细致的类型化规定,不宜由法典直接作硬性的绝对的“一刀切”要求,故二审稿删除此规定。

目前很多地方地下水超采情况严重,但长期得不到有效治理。对地下水治理而言,区划至关重要,实施条件具备,实践刻不容缓,故二审稿作出明确规定,直接确立、实施,以解地下水超采治理燃眉之急。

法典如何在生态保护优先与绿色可持续发展之间寻求平衡?

中国环境报:您认为,法典应如何在生态保护优先与绿色可持续发展之间寻求平衡?

巩固:生态环境法典以保护为目的和宗旨,要通过高水平保护服务高质量发展。为此,应着重为相关经济活动和资源开发树边界、立规矩、划红线,确定合理、适度的可消耗总量、可变更程度,以及根据特定生态环境自身特点和保护需求所需采取的特殊措施、需要遵循的生态约束,明确从生态环境保护角度“不能够干什么”和“必须要干什么”,从而为相关经济活动留足安全范围、指明禁区雷区,为经济规律、市场作用的自由驰骋留足空间。

另外,通过严格的生态保护实现对生态系统的维护和提升,也有利于加强资源储备、提升生态服务、提高风险应对能力,为经济的可持续发展提供自然条件保障,奠定坚实生态根基。

中国环境报:目前学界讨论中,关于“生态保护编”是否存在较大的争议点?可以分享您的具体建议。

巩固:最大争议在于第二章、第三章对“生态系统保护”与“自然资源保护与可持续利用”的分章处理,这种处理把受法律保护地自然物分为“生态系统”与“自然资源”两部分,前者侧重保护、后者侧重规范利用,看起来有利于协调保护与发展的关系。

但我认为,从“两山论”的角度来看,任何自然物质和空间都既有生态价值又有经济价值、既要严格保护又要合理利用,从而实现绿水青山就是金山银山的辩证认识和“在发展中保护,在保护中发展”。分章处理某种程度上破坏了该编以“生态保护”为主旨和内容的完整性、系统性和本应发挥的体系化效益。

譬如,在现行体例下,森林、草原、湿地、江河湖泊被归于“生态系统”,水资源、土地等被归于“自然资源”,但前几类自然物具有重要价值、需要珍惜利用的资源属性也不可否认;后几类自然物也都是重要的生态要素或系统,需要从系统角度进行严格保护。

而依目前编排,水与江河湖泊、湿地,荒漠与防沙治沙、水土保持,海域、海岛、海岸线与海底资源、海砂,水生野生动物与陆生野生动物、野生植物等关系密切、需要统筹安排、一体化处理的内容被分置于不同章节,甚至同一内容(如林木采伐)分别规定于不同章节,既不利于找法、用法,更不利于消除规范冲突、形成制度合力。

要解决此问题,技术上并不困难,只要在这两章的标题命名和内容编排上去掉“自然资源”相关表述,而以生态保护为基础命名和编排即可。具体来说,这两章可分别命名为“陆地生态保护”和“水与海洋生态保护”,把土地、草原、森林相关保护性规范集中在第二章分节规定,把水、江河湖泊、湿地、海洋相关保护性规范集中在第三章分节规定,并在此过程中消除矛盾、重叠,做好整合衔接。