海水淡化企业布局各有妙招 基于自身业务布局市场

2016-08-23

海水淡化市场近日企业动作频出,备受关注。这不只是由于业内对市场的乐观预期,更是因为不少企业已经将海水淡化业务作为今后战略发展的重要方向。与此同时,各企业发展海水淡化的路径并不相同,有的是通过并购引进先进技术,完善产业链;有的是通过大项目迅速拓展;还有的是工业企业拓展新的利润增长点。

环保企业路径各异

巴安水务储备技术、降低成本,北控水务百万吨项目待推进,天壕环境与赛诺跨界合作,水、气、电一体化更具经济性

目前,有些环保企业已经瞄准了海水淡化市场,并且积极蓄积技术实力。巴安水务日前发布公告:公司基于战略发展需要,拟设立海水淡化研究院。研究院将依托瑞士水务海水淡化膜技术、低温多效海水淡化技术,KWI气浮技术,ItN先进的纳米平板超温陶瓷过滤膜技术,作为海水淡化膜法、热法技术的抓手,开拓迎合海水淡化的市场大趋势,做好技术储备。

巴安水务准备依托收购的3家海外公司的技术、设计理念,把膜的使用寿命从原先的3~5年延长到8~10年,预期巴安水务的海水淡化项目吨水电耗、项目维修费、膜更换费用等运维费用将显著低于目前国内项目。

据了解,“十三五”期间,国家将通过产业基金、降低运营成本等方式着力推动海水淡化产业发展。随着各地可能出台电价优惠政策,着力保障海水淡化运营,业内看好海水淡化市场,并预测这一行业将迎来临界点。

除了电改政策对行业的利好,先进技术的应用将降低运管费用,从而降低吨水处理成本。巴安水务未来可以直接从工业园区电厂购买直供电,电价可以低至约0.45元/度。用电成本下降叠加水价处于上升通道,海水淡化行业迎来爆发临界点。

北控水务早在数年前就已成立海水淡化事业部,布局产业链。去年,北控水务已与京津冀政府相关部门达成一致意见,出于战略考虑将共同推动海淡进京。北控水务执行总裁李力表示,“海淡进京非常重要,虽然南水北调补充了北京一部分水源,但是出于应对气候变化可能导致的调水困难以及成本等考虑,京津冀地区的海水淡化还应推进。”

此前,有消息称,这一项目规模将达到100万吨/日。未来项目拟采用国际先进的热膜藕合工艺,不仅可以有效利用周边能源等资源优势,同时可进一步降低生产成本。

对比北控水务和巴安水务不难发现,二者在海水淡化业务战略上的路径并不相同。前者强调海淡对于北京的水源储备和战略需求属性,依托京企优势和资源,在京津冀地区以百万吨的量级推进项目。同时,北控水务已经成为平台型企业,在整合资本、技术等方面极具优势。而后者更多是深耕这一领域,通过并购等集聚国际先进技术,完善自身产业链,以期通过稳扎稳打的方式,逐步推进多个项目落地。

巴安水务目前在手的海水淡化项目有沧州渤海新区10万吨/日海水淡化项目、营口仙人岛10万吨/日海水淡化项目等。随着公司对国内外海淡市场的深入拓展,预计未来3~5年,公司海水淡化运营处理量可以达到50万吨/日。

此外,天壕环境近期收购赛诺水务,也被视为要在工业废水和海水淡化领域有所作为的标志之一。赛诺水务是国内最早从事超滤膜及膜产品研发与生产的企业之一。同时具备热法制膜技术,有望解决海水淡化的核心问题,而高毛利率的海水淡化与工业污水处理将是赛诺水务未来的主要拓展方向。

收购后,赛诺水务可通过高压泵、膜组件的组合,利用天壕环境的天然气和电力能源供给优势,增强海淡项目经济性。

资料显示,赛诺水务在新加坡的1000吨/日的示范项目在建,建成后耗电量将降至1.95度/吨。有业内人士表示,“公司的水、气、电综合一体化能力有助于增强政府客户拓展能力及增强项目经济性,实现海水淡化市场的深度拓展。”

企业基于自身业务布局市场

中交建瞄准协同港口设计业务,首钢斩获国家重点研发立项,打造海水综合利用的循环经济产业链

与传统的环保企业布局海水淡化市场不同,有些企业是基于自身发展需要涉足这一领域。

一则消息日前在海淡行业震动不小:中国交通建设股份有限公司(以下简称“中交建”)筹划收购全球最大的海水淡化公司——以色列IDE海水淡化技术有限公司(以下简称“IDE”)。据了解,IDE至少收到3家中国企业的收购报价。其中,央企中交建提出高达6.5亿美元的非约束性报价(non-bindingoffer),在这轮的收购报价中处于领先地位。

对此,河海大学非常规水资源与海水淡化中心主任郭有智表示,收购IDE之后,对中交建而言,将获得先进的海水淡化技术和大型海水淡化工厂建设与管理运行经验,未来在港口航道建设特别是在海岛上建港口时,将不再受淡水供应的限制,有利于海洋开发和走出去战略。

“这项收购可能与中交建的港口设计有关。港口通常都是船只、舰队等海上交通工具补给淡水的重要节点,目前大部分港口的淡水主要通过市政管网输送,这意味着如果港口距离市区较远的话,取用水成本很高,而通过就近的海水淡化工厂供应淡水,就具有了相对的经济性。”他说。

他进一步指出,目前海水淡化每吨淡水的工程造价为6000元,那么对一个中等的港口来说,建一个供水1000吨的海水淡化工厂基本已经够用,投资600万也在可承受范围之内。如此看来,IDE的业务就能与中交建的港口设计业务结合在一起,间接提高了中交建的港口设计和承包能力。

同时,工业企业基于自身发展需要和水价成本压力,以及拓展盈利新板块的目的,也在实施海水淡化。

以首钢为例,企业一海水淡化项目日前获国家重点研发计划立项支持。由首钢总公司牵头,联合多家单位共同承担“基于钢铁流程余热利用的海水淡化技术研发及示范”项目,日前获得国家科技部重点研发计划“水资源高效开发利用”重点专项的立项支持。

项目将在钢铁流程低品位余热回收、关键传热设备优化、浓盐水资源化利用、关键设备制造、核心材料开发等方面进行系统研究和技术攻关,最终建设运行单机规模大于3万立方米/日的示范工程。

此外,企业抓住海水淡化行业需求增大以及国内制盐行业高利润的契机,积极探索海水淡化可持续发展,扩大产能满足国内不断扩大的用水需求,缓解水资源短缺问题。比如首钢一期海水淡化选择了热法工艺,可充分利用钢铁企业在各工序产生的大量低温余热蒸汽,围绕自备电站(2×300MW发电厂)项目,应用了海水直流冷却及海水脱硫工程,并与附近的盐化工公司联合利用海水淡化装置产生的浓盐水进行海水化学资源的综合利用,打造海水综合利用的循环经济产业链,实现资源利用价值最大化。

原标题:海水淡化企业布局各有妙招

先是巴安水务宣布将收购瑞士水务股权,以获得源自国际巨头IDE公司的海水淡化核心技术。而后,天壕环境全资收购了拥有5个海水淡化项目,以及十多项脱盐技术的赛诺水务。8月初,巴安水务宣布将再次出手,以96.7万欧元收购德国上市公司ItN的64%股权。最后,也是最令人瞩目的,外媒曝出国资背景的上市公司中交股份正在参与全球海水淡化巨头IDE Technologies的竞价收购,收购金额可能高达43亿元人民币。

事实上,海水淡化行业并非没有火过。2012年,为促进这一行业发展,国务院发布了海水淡化领域的第一份重要文件《关于加快发展海水淡化产业的意见》。在随后国家海洋局的下发文件中,海水淡化产业被视为海洋战略性新兴产业的重要组成部分,是海洋经济的重要增长点。然而,随后几年里,海水淡化工程的发展数据却让所有人大跌眼镜:据国家海洋局披露,至2015年,中国海水淡化工程处理能力仅为102.7万吨/日,三年仅增长了38%。

毫无疑问,这只“猪”的飞翔梦并没有实现。那么,问题出在哪?海淡行业有一个天然的痛点:即使用上了更新、更加前沿的处理工艺和技术,但产品——水却与传统的纯水或市政水的生产工艺并没有太大区别。相反,高耗能的脱盐流程带来高成本,这却成为了行业的最大桎梏。

三大水务巨头各有妙招

目前,一些环保企业已经瞄准了海水淡化市场,并且积极蓄积技术实力。巴安水务日前发布公告:公司基于战略发展需要,拟设立海水淡化研究院。研究院将依托瑞士水务海水淡化膜技术、低温多效海水淡化技术,KWI气浮技术,ItN先进的纳米平板超温陶瓷过滤膜技术,作为海水淡化膜法、热法技术的抓手,开拓迎合海水淡化的市场大趋势,做好技术储备。

巴安水务准备依托收购的3家海外公司的技术、设计理念,把膜的使用寿命从原先的3—5年延长到8—10年,预期巴安水务的海水淡化项目吨水电耗、项目维修费、膜更换费用等运维费用将显著低于目前国内项目。

北控水务早在数年前就已成立海水淡化事业部,布局产业链。去年,北控水务已与京津冀政府相关部门达成一致意见,出于战略考虑将共同推动海淡进京。北控水务执行总裁李力表示,“海淡进京非常重要,虽然南水北调补充了北京一部分水源,但是出于应对气候变化可能导致的调水困难以及成本等考虑,京津冀地区的海水淡化还应推进。”此前,有消息称,这一项目规模将达到100万吨/日。未来项目拟采用国际先进的热膜藕合工艺,不仅可以有效利用周边能源等资源优势,同时可进一步降低生产成本。

此外,天壕环境近期收购赛诺水务,也被视为要在工业废水和海水淡化领域有所作为的标志之一。赛诺水务是国内最早从事超滤膜及膜产品研发与生产的企业之一。同时具备热法制膜技术,有望解决海水淡化的核心问题,而高毛利率的海水淡化与工业污水处理将是赛诺水务未来的主要拓展方向。收购后,赛诺水务可通过高压泵、膜组件的组合,利用天壕环境的天然气和电力能源供给优势,增强海淡项目经济性。

关键在于降成本

事实上,现代意义上的海水淡化技术,是在第二次世界大战以后才发展起来的。彼时人类的工农业发展和人口增长进入快速模式,淡水供应日渐紧张,以至于部分沿海城市也严重缺水。水资源危机对海水淡化提出了前所未有的需求。

但现实是,海水淡化成本过高,一度是企业不感冒的主要绊脚石。目前使用的膜法和热法,最大问题都是“费电、烧钱”。这个技术消耗的主要就是电,另外利用反渗透膜来截留杂质盐分。每隔一段时间,膜就需要清洗甚至更换,电耗和膜的维护更换是该技术高成本的关键难题。

热法,简而言之就是蒸馏,如同家庭煲汤一样,常压下水达到100摄氏度蒸发。但海水不行,像煲汤一样进行常规蒸馏,就会出现厚厚的一层垢。工业上淡化海水一般采用负压蒸馏,水不需要100摄氏度,几十摄氏度就蒸发了。海水就不会发生结垢,这成为海水淡化的另一种可靠方法,但同样存在成本高昂的弱点。

目前,我国沿海多个万吨级和10万吨级海水淡化工程相继投产运营。2016年1月15日,国家海洋局局长王宏在接受采访时介绍说,“十二五”期间,海水淡化设备国产化率由40%上升到现在的85%左右。“我们研发出的利用余热进行海水淡化的新技术,可用于海岛、远洋渔船、海上平台、沿海地区等,可大幅降低海水淡化实际能耗和成本”,虽然没有进行严格的成本核算,但张凤鸣预计说,使用废热发电较之另外两种技术,成本降低至少三分之一。

“技术原理并不是特别难”,张凤鸣介绍说,难的在于系统控制、工艺优化和装备设计,难的在于和电厂工程建设的协调和海岛的工作环境,一天只有两班船进岛,人员和设备的运输都受到限制,相应的工程费用比内地要高两三倍,运输、人力都很贵。他介绍,针对船上的海水淡化装备研发也正在进行,预计2016年下半年将在船上进行示范。

成本之外的困境

而在聚光灯下,困局依然存在,即便海水淡化成本真的降下来了。“基础研究不足,具有自主知识产权的关键技术较少,设备制造及配套能力较弱。”国家海洋局罗列了一系列问题。

现实的确不太乐观。据统计,目前全国已投建的海水淡化工程特别是万吨级以上工程多采用国外技术,反渗透海水淡化的核心材料和关键设备,如海水膜组器、能量回收装置、高压泵及一些化工原材料等主要依赖进口,按工程设备投资价格比,国产化率不到50%。

与此同时,近年来随着海水淡化工程数量和规模的不断增加,其可能带来的环境影响也受到广泛关注。在海水淡化过程中,排放的浓盐水盐度比普通海水高一倍左右,如果在水动力条件较差的海域大规模发展海水淡化,可能会对附近海水水质及海洋生物产生轻微影响。不过,“目前,尚未发现海水淡化对环境有明显影响的报道。”业界资深人士尹建华称。

此外,当人们对海水淡化投去前所未有的关注目光时,不得不面对这样一个令人尴尬的事实:由于涉及相关企业的既得利益,在没有政策扶持的情况下,淡化海水大规模进入市政管网尚存困难。北疆电厂周边一些有淡化海水需求的工业用户主动抛出“橄榄枝”,但因管网及其他利益因素干扰目前无法实现直供。

不是不想接。“淡化海水在城市供水体系中的应用缺乏政府规划与协调,尤其是工业与民用结合的海水淡化工程,其淡化海水进入市政供水管网受限制。”国家海洋局有关人士分析。事到如今,海水淡化专家们已冷静了许多,他们不奢望淡化海水未来流入每一个寻常百姓家,只期待有朝一日,它能成为工业用水的重要补充以及沿海城市的主要供应水源,因为“解决城市供水难题,既要节流也需开源”。

2016-12-01 中国给水排水

点击上方蓝字关注“公众号”

2016年11月21日,在营口仙人岛能源化工区管委会四楼会议室召开了《营口仙人岛海水淡化项目》可行性研究报告审查会议,该报告顺利通过专家评审。会议由仙人岛能源化工区管委会副主任闫波主持,参加会议的人员有管委会、经发局、规划建设局、环保局、安监局、土地局、水务公司等主要领导,上海巴安水务股份有限公司总经理王贤和各专业负责人,营口龙沄海洋资源开发有限公司主要领导。专家小组由辽宁省电力设计院教授级高级工程师魏鹏(组长)、辽宁省水利勘测设计院教授级高级工程师孟浩(副组长)、东北电力设计院有限公司高级工程师侯勇、东北电力设计院有限公司高级工程师刘春刚、营口市城市规划设计院高级工程师高汉东组成。

与会代表对现场进行了踏勘,详细听取了设计院对《营口仙人岛海水淡化项目》可行性研究报告的汇报,专家组对报告进行了认真的评审,认为根据营口市2005至2020年的规划,至2020年营口市缺水75万吨/天,采用中水回用等节水措施后,缺水40万吨/天采用海水淡化来实现。因此本项目规划容量确认为40万吨/天,一期工程10万吨/天,二期和三期工程各15万吨/天。本项目符合国家产业政策,项目建设可行,原则上予以通过。

本项目的建设将解决营口市严重缺水影响工业发展的命脉问题,解决仙人岛能源化工区工业的用水难题,对于推动营口的经济发展、振兴老东北工业基地的腾飞起着巨大的推动作用,同时也标志着巴安水务公司在国内外海水淡化市场布局迈出了坚实的一步。

本项目下一步工作重点如下:

1、应尽快落实环评、安评、稳评、能评、职业健康评价等工作;

2、应落实办理《土地规划许可证》、《工程规划许可证》、《施工许可证》等相关手续。

4、应尽快开展《浓盐水出水口的专题论证》。

5、应尽快向电力公司提交临电使用要求报告;

6、需要配合管委会落实取水泵站及管网管道系统(包括消防水、工业废水、生活污水、雨水、成品水)与海水淡化厂的接口;

7、需要取得桶装水5吨/小时的生产线的批准文件,获得市食品药品监督局及发改委批准文件。

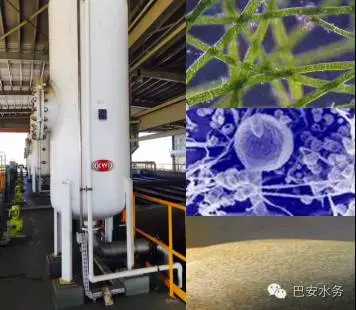

根据可研评审结果,本项目规划容量确认为40万吨/天,一期工程10万吨/天,二期和三期工程各15万吨/天,将采用奥地利KWI公司的气浮技术作为海水淡化项目的预处理技术。一期工程装置总处理能力达到23万吨/天,总规划处理能力达到92万吨/天。这是中国迄今为止最大规模的气浮装置。

海水中含有大量藻类,胶体物和少量的油脂,这是其他澄清技术很难去除的。由于处理不当,藻类会在预处理工艺中死亡、变质和降解,使得降解后的藻类变成溶解性有机物穿透重力式滤池和细砂过滤器或超滤,导致反渗透表面的细菌获得营养物质而生长,膜表面产生生物污染,使得反渗透出力和膜脱盐率下降,出水导电度上升。奥地利KWI针对海水淡化项目开发了Unicell BF平流式高速气浮池,将絮凝和气浮澄清集中在一个池内。海水在混凝池中和混凝剂充分反应后通过配水渠进入絮凝池中。每座气浮装置均配有一体化絮凝池,在絮凝区进水将和助凝剂充分混合后进入气浮池,从而有效去除水中悬浮物,油脂和藻类。迪拜FEWA下属的AI Zawra海水淡化厂预处理采用奥地利卡瓦的气浮,有效遏制了当地发生的红潮问题,使得海淡膜经受了考验。工厂管理人员对于采用气浮+砂滤的工艺给予了高度的评价。

奥地利KWI公司自1949年成立以来,一直专注于固液分离技术的开发与研究。近70年的发展,公司掌握了60多项专利技术,全球已经超过4700个成功案例,尤其是1981年研发成功的气浮砂滤一体化设备至今仍为全球独家拥有该技术的公司。

早在2005年,马来西亚槟榔水业公司通过BOT模式在江西宜春投资袁河水厂一期工程(规模为5万吨/天),其主体工艺为原装引进奥地利KWI公司的气浮砂滤一体化设备。

袁河水厂一期工程共采用两套KWI浮滤设备,型号:SAF-55-BP,单套设计出力25000m3/d,最大出力30000m3/d.工艺路线非常简单:采用预沉池+KWI气浮砂滤一体化设备+余氯消毒+清水池出水的组合处理工艺。袁河水厂水源为袁河河水,当雨水多发季时,高浊度原水进入预沉池处理后浊度降到50NTU左右以后进入浮滤设备。一般情况下原水浊度在50NTU以下,原水通过超越管直接进入浮滤设备。

KWI每套浮滤设备配两套独家专利技术的ADT溶气发生器(1用1备),每台气浮池直径为36米,总高度为2.2米,石英砂滤层厚度为0.9米,砂滤层分成23格,可定期逐格对砂粒进行反冲洗,每格反洗时间为10-12分钟,而在反冲洗的同时,气浮和砂滤仍旧正常工作而不需停机。袁河水厂刘厂长介绍,自2006年投运以来,两套设备一直处于满负荷运作状态(槟榔水业为节约投资没有加设备用设备,而每天要保证5万吨的出水量),在此条件下,设备运行非常稳定,出水水质保证在0.5NTU左右(达到新的国家标准106项指标)。设备基本无需维护,甚至使用10年以来砂料都没有补充过。没有更换过任何备件,自动化程度高,人员在编总共只有17人。运行成本非常低:当进水浊度高于为50NTU时,PAC投加量为2t/d。一年大部分时间进水浊度在40NTU以下,PAC估计投加量800KG/D;为当原水pH低于6时适量投加NaOH,一般情况下无需投加。另外一个显著优势就是大幅节约了建设用地,初期规划两期10万吨规模建设用地为60亩,而现在总共用地不到40亩。

本文根据巴安水务公众号发布的相关内容整理