李氏大宅的排水系统历经600多年还在发挥作用。

这口明代净水池,见证了古人对健康用水的重视。

温州网讯 近日,一座建在楠溪江深处——永嘉县岩坦镇溪口村的明代古宅李氏大宅经修缮后重新亮相,而古宅中绝妙的水处理系统也重新进入世人视野。这座古宅的排水系统科学合理,历经600多年还在发挥作用;其引水供水工程更是堪称一绝,直接从远山引山泉进宅,汩汩流淌的自来水令人惊奇。这座古宅因为暗藏的“水玄机”而拥有谜一般的魅力。

长寿的乌龟“排污工”

冬日,我们走进溪口古村。溪口村因出过一门四代六进士而闻名遐迩。走进弯曲却平整的村巷,左拐右转,两旁是古香古色的民宅,一座座饱经岁月沧桑的老门台恍若古人笑迎客人……一座巨宅一下子便矗在眼前,这便是李氏大宅。

李氏大宅始建于明正德五年。院落整体呈长方形,坐西北朝东南,二层悬山式建筑,由门楼、前厅、前厢房、中厅、后厢房、后厅、侧屋、附房及院落空间组成,总面积近3000平方米。跨入门楼,明代气息扑面而来,“文元”“凤阁伦英”“乡饮宾郎”等富有文气的匾额定格着大宅的科举功名,在过道里跑进跑出玩耍的孩童、静坐做针线活的老妪则给古宅带来了些许生气。

大宅的院落空间很引人关注。大宅有36个天井和四个道坦,使得大宅采光和排水极为合理通畅。在院落里转悠,竟不见一处采光盲点,令人舒坦。而这些空间还有更大效用——排水。陪同我们参观的村民李永护介绍,大宅排水功能极为强劲,不论下多大的暴雨,雨止,积水也瞬间排完。我在院落内看到,所有的天井和道坦几乎是全封闭的,雨水是从哪里排放的呢?李永护指着道坦坎的几只石制圆形饰品说,雨水就是从这里排出去的。只见这些饰品被安放在坎下边,不细看难以发现它们的存在。李永护说,每个天井和道坦里都有这样的排水口,排水的玄机就在大宅底下,据上辈传说,始建大屋的主人李忠宗考虑到如此规模的庭院建筑如何免除漫水之忧,曾广邀瓯江南北的能工巧匠前来竞标,最后却被本地的一位并不谙土木建筑的读书人竞得。这位读书人脾气也怪,做排水工程时聘请外地工匠,不允许旁人包括房主在内的闲散人等参观。历时三个月,他就全面封土只留排水口交付给房主同时遣散外地工匠。更让人惊讶的是,他将几十只乌龟放进下水道。

大屋竣工至今,从无漫水经历。李永护介绍说,大屋下水道空间很大,但至今也无人进入过进行疏浚,乌龟是勤劳的“排污工”。这也成了楠溪江流域内巨宅排水工程的一个传奇。

我站在排水口有点感慨:古人如此讲究排水,下水道修得几百年仍然畅通,还天才地借用长寿的乌龟充任“排污工”,真是令现代人汗颜。

神秘而美丽的净水池

最令大屋住户自豪的还是那口明代净水池。净水池与院落建筑几乎同步建成。

呈现在我们面前的现在只能称之为遗址,不过规模和模样没变,水池的边上还堆放着一些明代水池的原构件。净水池位于李家大宅东南角,全池四壁均用大块鹅卵石垒砌而成,石头间缝隙用金灰泥填抹,所谓金灰泥乃黄泥与蛎灰拌合而成,东壁兼作大院院墙基础,全池长4.86米、宽4.44米,总面积约21.6平方米。

净水池又分为五个面积大小不一的小水池。一号池位于整个水池的东北角,呈长方形,南西两璧用青砖错缝立砌法砌筑,池内壁及池底用金灰泥涂抹。其余四个池亦呈长方形。一号二号池的功能是净化,三号四号池的功能是饮用,五号池则用于洗涤。整个功能布局卫生合理。

入水口在一号池上首,陶制出水口古朴典雅,虽然现在无水,却也令人幽思。从这只古朴的陶制出水口上溯,是一个有趣的明代人引水故事。据介绍,水源是距净水池逾800米的“三角井”。三角井不是井,是一处山泉眼,绵绵山脉到一岩石巍峨处形成山泉,泉水源源不断,清冽甘甜,成为李氏大屋始主引水的最佳点。将前山的水引入大屋难度不小,要越岭过涧,但明代是个深谙物理学原理的朝代,他们懂得“虹吸原理”,于是,便很潇洒地从“三角井”开始埋陶制引水管一直至大屋净水池。我们不难想像:当三角井的山泉第一次流入净水池时当地村民将有何等欢呼。引水显然相当成功,因为净水池的水起码为李氏大屋的住民供水至上个世纪八十年代。

溪口李氏大宅净水池是楠溪江流域的传奇,神秘传说也不少。这些民间传说姑妄听之,但足以证明这口净水池在流域内影响广泛。

本来是引水供水的净水池,有好事的后人认为这里地处溪口古村最佳位置,便在净水池上方建了一座不伦不类的池楼,后来池楼又变为肉铺,肉螺一吹响,溪口人便向这里涌来,简易的池楼在买肉人和卖肉人的纷乱的脚步声中终于不堪重负,于上世纪八十年代坍塌。加上自来水的兴起,这眼明代净水池彻底退出历史舞台。

李永护介绍,当地农民在开山工程挖掘中,就曾挖出明代陶制引水管,形状呈两张瓦互合状,甚是坚固精致。

永嘉县博物馆副馆长杨念中介绍说,2011年1月,溪口李氏大屋被省政府公布为浙江省第六批省级文物保护单位后,就将净水池的保护和复原列入重点之中。日前,投资近两百万元的李氏大屋修缮工程第一期已竣工,第二期包括净水池在内的修缮工程在报批之中。对净水池的修复将坚持依旧修旧的原则,尽可能恢复原先水池的功能状态,但到底是否从三角井直接引水还需论证。这是明代的人工引水供水工程,是非常有意义的一个标本。届时,大家可以领略一下600年前的古人是怎样重视健康用水的,对时下农村的五水共治也有很强的借鉴意义。

不老荷花塘的妙用

那么,李氏大屋的雨水和净水池的余水排向哪里?

大院外是一口大荷花塘。荷花塘呈长条形,塘中筑有台榭,还有一条玉带桥。荷花塘比古宅还古。塘边是条宽敞的石板路,我想,进士们肯定都在石板路上逛过。荷花塘上首接着一条小山涧,下首直通楠溪江,这是一口活水荷花塘。这也是溪口村最大的净水池。

李氏大屋的水就排到荷花塘里。

荷花塘是溪口村建村的神来之笔。塘靠山边接涧水,民宅依塘而建,这口荷花塘也成为溪口村的灵魂。李永护介绍,原先这口塘里遍植荷花养殖鱼类,初衷是净化水质,几千人的村庄生活污水直排楠溪江是极不道德的,村民的生活废水经过荷花和鱼类净化后,就不会污染下游了。当然,荷花盛开之时,这里也成了溪口人赏荷的绝佳地。

塘里如今已不栽植荷花了,但鱼类甚多。我跨上石板桥来到塘中台榭,突然看到一尾半米多长的锦鲤跃出水面,一股愉悦感霎时向全身心蔓延……

来源:温州日报

记者:徐贤林/文刘伟/摄

人们常常津津乐道于有些国际大都市梦幻般的下水道,不仅保持了“地下血脉”的畅通无阻,还建成地下博物馆对游客开放。殊不知,在我国江西赣州也有一处值得称道的地下水利工程——福寿沟。

赣州千年不涝的谜底,一直以来被认为是得益于宋代修建的排水系统——福寿沟。历经近千年,全长12.6公里的福寿沟依然护佑着赣州的安宁。因此,当年亲自设计并带领那届人民修建福寿沟的知州刘彝受到群众的拥戴,他的铜像如今坐落在赣州城北的宋城公园。

环保耐用

古城赣州三面环水,章、贡二江穿城而过,并在城北汇成赣江。从地图上看,拥有千年历史的赣州如同一只老龟浮在江中,首南尾北。

北宋熙宁年间,曾任宋朝“都水丞”的福建长乐人刘彝出任知州,规划并修建了城区街道,同时根据街道布局和地形特点,采取分区排水的原则,建成了两个排水干道系统。

刘彝,你可能不知道!但是你一定知道他的名言——“行千里路,读万卷书”。是的,就是这个哥们说的。他还在庆历年间进士及第,就是中了皇帝亲自的主持的殿试。这哥们或许是因为是福建人,对水利工程非常感兴趣,所任官职地方都有一定作为。

福寿沟两个排水系统的断面为矩形,砖石结构,断面尺寸很大,“广二三尺,深五六尺,甓以砖,复以石”,因为两条沟的走向形似篆体的“福”、“寿”二字,故名福寿沟。

据赣州市城建局退休干部刘芳义考证,福寿沟两大主沟完成后,又陆续修建一些支沟,形成古代赣州城内“纵横行曲,条贯井然”,主次分明、排蓄结合的排水网络。

曾到福寿沟考察过的中国历史建筑专家万幼楠对于这座宋代留下的拱形下水道结构,以及他们使用的桐油、黄泥、沙石(俗称三合土)和青砖、麻条石等建筑材料赞不绝口。

“这些都是当时的人在自然界找到的最好的原材料,他们按照科学原理建造出这项伟大的工程,这好像比巴黎的下水道还早几百年。”万幼楠认为,与现代涵管排水器材相比,中国最传统的建筑材料石块、砖和三合土才是环保、低碳的下水道建筑材料。

“涵管是用水泥做的管道,空气会进入到水泥内部,让它内部的钢筋生锈,最后的结果就是整个水泥建筑损毁。”万幼楠说,“福寿沟用的这些砖石在地下也会老化甚至崩塌,但是只要维修人员换掉坏的那几块,一疏通就好了,这就是为什么900年的福寿沟能够沿用至今的原因。”

不涝之谜

根据史料记载,福寿沟虽然经过多次维修改进,但大部分仍保留砖沟墙、条石盖板的结构形式。在现存的沟道中,最大的宽1米,深1.6米;最小的宽、深各0.6米。

“这么宽的横截面,足以让雨水很快流走,也让淤泥很难淤积其中。” 赣州市市政工程养护处副处长朱小军说。而据万幼楠分析说,在现代,如果下水道的坡度不够,一般都要用抽水机,而福寿沟完全利用城市地形的高差,采用自然流向的办法,使城市的雨水、污水自然排入江中。

福寿沟的另一个特点,是与城内的三池(凤凰池、金鱼池、嘶马池)以及清水塘、荷包塘、花园塘等几十口池塘连通起来,组成了排水网络中容量很大的蓄水库,以调节暴雨流量,减少下水道溢流。

在靠近城北的八境公园内,有一座方圆约80亩的水塘,这是目前仅存的为数不多的与福寿沟相连通的水塘之一。

为了防止在雨季期间章、贡二江的江水上涨超过出水口,从而倒灌入城的情况,福寿沟还在出水口处,“造水窗十二,视水消涨而后闭之,水患顿息”。在离八境公园只有数百米远的赣江路涌金门,一度曾是赣州最为繁华的码头,而福寿沟其中一个水窗口就隐藏在其城墙之下。

“水窗是一项颇具科技含量的设计。”万幼楠解释说,“其原理是,每当江水水位低于水窗时,即借下水道水力将水窗冲开排水;反之,当江水水位高于水窗时,则借江水之力将水窗自外紧闭,以防倒灌。”

总结下刘彝的工程智慧

首先,巧借地势,充分利用城市地形本身特点排水。

水窗

第二,巧借水势。它的12个水窗的闸门借水力自动启闭,十分巧妙。原闸门均为木闸门,门轴装在上游方向。当江水低于下水道水位时,借下水道水力冲开闸门,江水高于下水道水位时,借江中水力关闭闸门,以防江水倒灌。

为了保证窗内沟道畅通且有足够的水压力(冲力),刘彝采取变断面,加大坡度的方法来加大水的水流速度,进入水窗的水增加流速2-3倍,水窗的坡度是4.25%,比正常下水道大4.1倍,这样就保证了水窗内的水保持强大的水压,既可以冲刷走水中的泥沙和杂物,又可以冲开外闸门,排入江中。

第三,全盘布局。与十几口水塘连通,遇暴雨可调节雨水流量,减轻下水道溢流;江水回灌时,这些池塘又成为天然的蓄水池。

赣州城墙

第四:城墙庇护。福寿沟能发挥作用,离不开一个基础:赣州城保留了古城墙和古城水系。

现存的赣州古城,是由唐末五代时风水学家杨筠松选址建造的“上水龟城”,城形如龟,可以减小洪水对城墙的冲击力。此外,建城时摒弃了当时流行的土城,改用砖石修砌城墙,并冶铁固基。

筑造符合力学原理的“浮城”、用铁水浇筑砖石城墙,这在古城防洪史上是个创举。另外赣州人历代以来还不断加高加固城墙,戒备洪水。明朝初年,城墙只有二丈四尺高,到明末增至三丈三尺。

除了赣州,我国尚有寿州、文安、潮州、荆州、台州等十多座古城至今仍起防洪作用,其建筑思路对今人很有启发。

福寿沟困境

宋朝刘彝之后,福寿沟一度由于管理不善而倒塌淤塞,排水功能大为降低。直至清末,沟道堵塞严重,“春夏之交,雨潦时降,潢污停集,疾病易生,民患苦之”。

在赣州市从事市政管理养护工作长达14年的朱小军说,他们每年都会对福寿沟进行清疏和保养。但是,由于福寿沟在线路走向上“纵横纡折,或伏或见”,给管理和维修增加了不少困难。“福寿沟排水系统目前并不完整,其担负的排水不及赣州总排放量的十分之一。”朱小军说。据其介绍,早在2008年,赣州就出台了《赣州市中心城区排水专项规划》,规划范围为赣州中心城区,建设用地约150平方公里。

一个更为严峻的挑战是,过去福寿沟以排雨水为主,污水仅是数量很少的洗涤生活污水。而现在的污水成分复杂,有工业污水、粪便污水、生活污水,数量比过去大得多,腐蚀性强。据有关人士说,福寿沟的砖石材料,经过九百余年,大多数已风化、剥落,再经不起工业废水的腐蚀。

在城市排涝工作中,赣州传承了福寿沟的一些特点:比如新城区中央公园有一处人工建造的河塘,其目的之一是和老城区的河塘一样,在内涝发生时,起到调蓄作用。同时,在建筑材料上,赣州市也在考虑,是否能够恢复砖砌法,方便维修与护理。

而更令人惋惜的是,与福寿沟相连通的起蓄水作用的大小上百处水塘目前已经所剩无几。据万幼楠调研,古福寿沟系统80%的蓄水池已经消失了,而其中有不少是在近几十年间被填平的。

来源:凤凰新闻及网络

在古代排水系统前,现代社会排水系统真的是个笑话?

文/观察者网专栏作者 额尔瑾 来源:观察者网

南方一场暴雨,网络一片质疑。除了见怪不怪的德国“防洪神器”,就是青岛人受益于德国的下水道。当这些谣言一一被破解之后,一贯赞扬外国的某些人竟然也赞扬起了中国古人的智慧,将古代的排水系统吹上了天,现代社会的排水系统反而成了笑话。那么古代的排水系统有着怎么样的发展历程,真有这么神奇?

首先得肯定一点,那就是中国古人的脑子确实灵活,考古学家曾在裴李岗文化遗址内发现了将近9000年前的排水系统,是迄今为止发现的距今最早的排水系统。虽然这个排水系统非常简陋,但的确有排水的效果。在此遗址上的一些住房外有相连的小沟,有两条排水沟依地势从西北向东南延伸,沟为斜直壁,下部内收,底近平。9000年前的人就已经知道利用自然的地势来达到排水的效果,是挺令人惊讶的。

比较系统的排水设备是在在河南淮阳平粮台发现的,这里一座距今4000余年的龙山文化时期的古城堡中,南城门的路面上埋有排水的陶质管道。这些管道口有榫口,可以套接,至今仍有5m多的管道得以保存。

陶质排水管道

陶水管铺设在南城门的门道下面,在这里挖一条沟渠,北高南低,上宽下窄,沟口宽及沟深各约0.74米,沟底先铺设一条陶质管道,其上再并排铺设两条陶质管道,所以整个排水设施的横断面为倒“品”字形。整个排水管道是套接形成的,每节管道都细端朝南,套入另一节的粗端内,北端略高于南端,与沟渠北高南低的方向一致,这样更有利于向城外排水。管道的周围填上土,再加上沙浆以及石块,铺出来一条高于管道0.3米的路面。

大禹治水算是比较出名也比较早期的治水事件,而这一事件给后人在城市建筑上最大的贡献就是“水在于疏而不在于堵”,因此后来的人们不管是建都立城还是农业生产,都基本秉承这个观念。古代中国以农业为主,古代的社会也是由城市与农村两部分组成。在农村,排水系统主要用于防洪和灌溉,而在城市则用于防洪、供水、暴雨积水及废水处理。

商代时,城市的发展已经初具规模,人口也比较密集,城市排水系统得到了初步的发展,河南偃师商城的考古发掘证明,今天河南偃师城在当时就已建立了系统的排水管道。该城市占地面积有19万平方公里,城市排水主管道的底下沟槽从东门到王宫长约800米,宽1.3米,深1.4米,可将王宫和城内的水排到护城河,在城内还有用来排出雨水和废水的分支管道,二者合一形成了一个设计良好的排水系统。

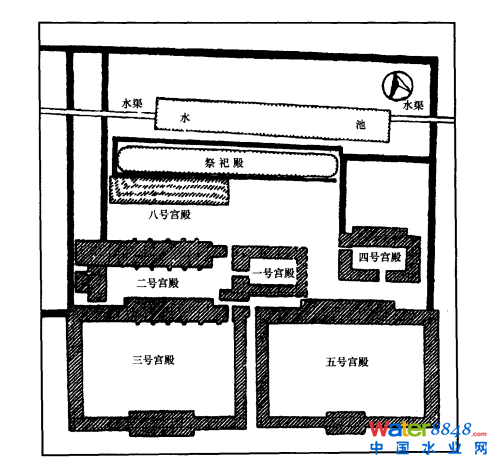

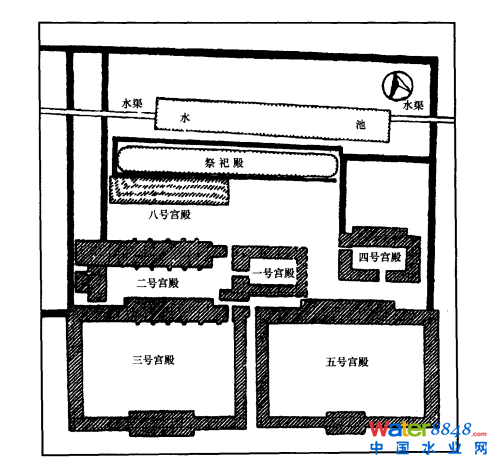

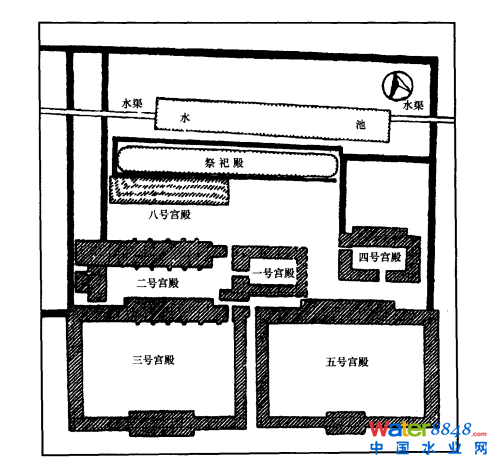

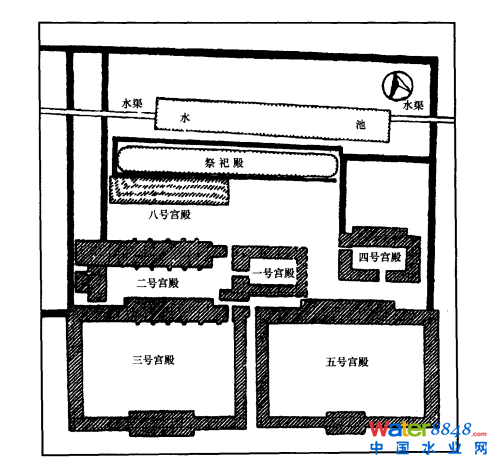

在宫城内,每座宫殿都有自己小规模的排水系统,在宫殿的东北、东南和南庑南面共发现三处石块砌成的排水沟。东北的排水沟设在宫城的东墙内,保留着用石块砌成的北壁,东西长1.3米,高0.45米,其余部分被毁。这条排水沟自宫殿的东南起,向东通到宫墙外,与东二城门出的排水道相连,可见当时宫城内各个宫殿之间的排水沟是想通的,并且与城市的主干排水道也是相同的,成为一个比较系统的排水网络。

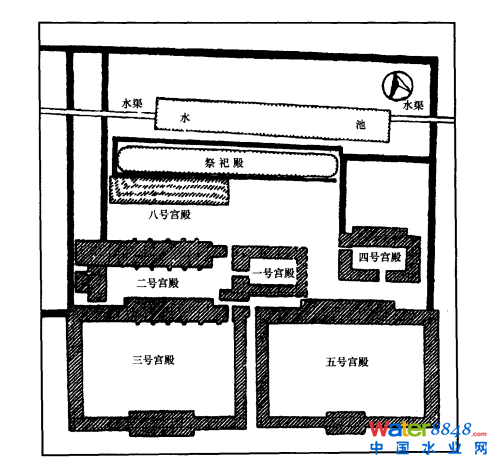

河南偃师商城宫城遗址平面示意图

随着秦朝的建立,中国古代的城市进入了一个高速发展的时期。当时的咸阳城非常大,排水系统自然也更为精密与复杂。《三辅黄图》载:“咸阳北至九峻甘泉,南至鄠杜,东至河,西至汧、渭之交,东西八百里,南北四百里,离宫别馆,相望联属。”现在虽然很难看到当时的原貌,但是通过宫殿建筑区中考古发现的陶水管道、排水池、散水等遗物遗迹,我们仍可想象当年咸阳排水系统的完善。

皇宫旧址的考古挖掘发现,皇宫里建有一个由4个池子及众多陶制管道构成的排水设施,它通过沟槽收集雨水和废水并集中到4个池子里,再通过管道将其引向河流。

汉代的都城长安有着一套复合的排水系统,具备了供水、排水、蓄水等功能。除了宽大的城壕外,在郊外开挖的池苑也具有蓄水的作用。以其为中心,通过人工渠道串联长安附近的天然河流,形成完整的给水排水网络。明渠自西向东横贯全城,长达9公里。由城壕和明渠组成的排水干渠总长达35公里。长安城内的排水主要依靠街道两侧的路沟。这些路沟与城内的排水渠道相连,水基本是排入附近的河流中。

隋唐时期,城市高度发展,长安城那可是中心大城市,还是国际化的大都市。当时的长安城占地面积面积达84平方千米,人口也是过百万,排水系统绝对是重中之重。此时的城市仍然是里坊制,排水系统遍布于“街”、“坊”组成的棋盘格状的都市中。建筑周围常见砖铺散水、渗水井和排水管道。同汉代长安一样,隋唐的长安城大部分街道两侧都修了水沟,有土筑和砖砌两种,均为明沟。明沟外侧设人行道。大路路面中间高、两边低,便于及时排除雨水。在城门底下建有排水的涵洞,永安渠、清明渠和龙首渠在流经城内的里坊和池苑后,注入渭河和泸河,除供应城市用水外,也起到了分洪的作用。

作为全国的政治中心,隋唐长安城的排水系统优先考虑的是城内的贵族人群,皇宫中的排水设施甚为考究。大明宫太液池岸发现的排水渠道内设置有横向砖壁,雨水在经过时可将较大的杂物拦截下来。西内苑发现的排水暗渠是砖石结构的,为了防止淤塞,分段安装了多道铁质闸门,这些闸门可以有效地阻拦各种大小的垃圾与杂物,闸门还可以拆卸,方便排空杂物。

北宋时的开封城建在黄河边,除了排水还得特别注意防洪,因此人们在建造防水系统时就有了更多考虑。开封城的排水系统主要由四部分组成。一是开封城附近的四条河流,这4条河流流经城区,担负着排水功能;二是护城河,开封城内从内城的皇宫开始有3条护城河环绕;三是池塘,,开封城内有凝祥、琼林、金明、玉津4个池塘分布;四是排水沟网,据记载开封城内建有复杂的下水道网络,覆盖城区,有的建在地下,有的沿街道而建,尤其是在4条皇宫大道两侧都建有排水沟。

这些部分相互贯通,非雨季节可以起到储水的作用,雨季时可以通过下水道、水沟、池塘、城内河、护城河蓄纳雨水并排向城外,起到排水作用。

这里要提一下被大肆宣扬的福寿沟。赣州(北宋时称虔州),三面环水,经常遭遇水患。贡江发洪水时,江水常倒灌到城内,造成灾害。北宋熙宁年间,刘彝任虔州知州,他根据街道布局和地形特点,主持修建了两条排水干道系统,也就是著名的福寿沟。福寿沟利用城市地形的高低差,将全城的水塘串联起来,暴雨时调节流量,减少下水道溢流,并将自然降水和生活废水排入章江和贡江。

留存至今的福寿沟主排水道内部

然而福寿沟有着先天的不足,即沟道迂回曲折,清理起来十分困难,很容易就堵塞了。由于管理不善,福寿沟的排水功能在明代时已经大为降低。明天启元年(1621)《赣州府志》载:“居民架屋其上,水道浸失其故,每岁大雨时,城东北一带,街衢荡溢,庐舍且瀦为沼,以水无所泄故也。”及至清末,沟道堵塞更加严重,只要一下雨就会滋生疾病,严重影响市民健康。

同治六年(1867),文翼任分巡吉南赣宁道巡道,创议修复福寿二沟,但每次讨论时,都因“工大费繁,非万金不可,以无人筹款而止”。经过数次的尝试,他最终决定“各家自修其界内之沟,官但予以期限而责其成;其无屋及公产之地,财官发公项修之”,并“先将官所修之地,以弓量之,仿土方之法计丈度工,核其大略”,计算出工程量和经费概算后,由知县黄德溥主持,刘峙等负责施工。修复工程在其上任两年后正式开工。经过修复后的福寿沟,“自城北灵山庙始,穷源竟委、清其淤积,补其残缺,使寿沟受城北之水,东南之水则由福沟而出,其旁支横络,亦皆为疏通”。及至同治九年七月竣工,整个工程历时9个月。公费开支部分共“计制钱四百八十千有奇”。(以上资料均取自《赣州府志》)

而在建国后,1953年开始仍然要对福寿沟进行清理、修复与不断地改建。一直到了1957年,福寿沟修复工程才算是完成了,恢复了排水的功能。1964年的东门口还新增了一个出水口,使五道庙一带的水由东门排出。可见,即便是却有功效的福寿沟也必须要不断根据城市的变化而变化,甚至定期维护才可做到正常的排水。

北宋时期的城市规划经历了一个巨大的变化,就是这番变化,使得人们至今都对宋朝的排水系统赞叹不已,然而实际上,宋朝的排水系统并不是万能的,也有很多局限。北宋时期,里坊被打破,成了开放式的街巷制。然而北宋的汴梁是建立在唐代基础之上的,虽然里坊的墙被推翻,但排水系统并不是一朝一夕可以改变的。由于街道的放开,导致北宋的街道窄了许多,道路两边的商铺为了经营要求,经常会侵占道路、排水沟以及绿化带。

两宋时期的统治者们,在这个城市整体的排水规划上做的并不完美,这个摊子就丢给了元大都的设计和建设者。元大都的选址避开了仍然保留着里坊形式的金中都,对整个城市全面规划。其排水系统的规划与设计是与整个城市的建设同步的。河湖水系分为两个系统,由高梁河、海子、通惠河构成的漕运系统,以及金水河、太液池构成的宫苑用水系统。在大都城的东西两城墙的北段与北城墙西段还发现了3处向城外泄水的涵洞。涵洞的底部和两壁以石板铺砌,接缝处抹上白灰,平打了很多铁锭。涵洞顶部用砖起券呈拱形,中部装置着一排铁栅栏。

明清北京城在元大都的基础上扩建,加建外郭,形成“凸”字形格局。总体上看,其坊巷布局、市坊结合的城市格局,基本上继承元代旧制,排水系统上也是尽可能地保留和修复了元大都的排水沟渠。

清朝的统治者比较喜欢兴建皇家园林,因此会增设一些新的排水渠道,主要是内城沿东西城墙内侧各开明沟一条、外城三里河以东从大石桥到广渠门内的明沟,以及崇文门花市街的明沟。作为统治中心,阶级分化也比较明显,达官贵人的下水道明显要复杂与精细得多。

在古人排水的概念中,基本是把“水往低处流”这个概念发挥到淋漓极致,即便地势平坦也要制造条件,使水流凭重力排放。但随着城市化的不断进步,也可以明显地看出,一些带有老旧色彩的下水道并不适应新的城市发展。

同样,今天的城市道路系统不管是从承载量还是功能上都要比古代复杂得多。古代的城市也好,县镇也罢,比起今天规模小的不知道多少,更不要说今天的人口比起以前增长了多少了。大城市的高密度与大规模发展,使得一些在古代十分有效的排水系统今天只能是个摆设。另一方面,城市发展占用了部分河道以及湖泊池塘,城市的水面率日益减少,整个排水系统的蓄水能力也在不断下降。因此,单纯去迷信古代某某排水系统是不科学的,因为整个的外部环境差别实在太大了。

通知:中国给水排水2017年中国城镇污泥处理处置技术与应用高级研讨会(第八届)已开始征集论文和协办赞助单位 王领全 13752275003@163.com

2016最HOT水业环境公众号推荐 :

★长按二维码,选择“识别图中二维码”进行关注。

额尔瑾:中国古代的排水系统真有那么神?

2016-07-12 07:29:15 来源: 观察者网(上海)举报

(原标题:额尔瑾:中国古代的排水系统真有那么神?)

南方一场暴雨,网络一片质疑。除了见怪不怪的德国“防洪神器”,就是青岛人受益于德国的下水道。当这些谣言一一被破解之后,一贯赞扬外国的某些人竟然也赞扬起了中国古人的智慧,将古代的排水系统吹上了天,现代社会的排水系统反而成了笑话。那么古代的排水系统有着怎么样的发展历程,真有这么神奇?

首先得肯定一点,那就是中国古人的脑子确实灵活,考古学家曾在裴李岗文化遗址内发现了将近9000年前的排水系统,是迄今为止发现的距今最早的排水系统。虽然这个排水系统非常简陋,但的确有排水的效果。在此遗址上的一些住房外有相连的小沟,有两条排水沟依地势从西北向东南延伸,沟为斜直壁,下部内收,底近平。9000年前的人就已经知道利用自然的地势来达到排水的效果,是挺令人惊讶的。

比较系统的排水设备是在在河南淮阳平粮台发现的,这里一座距今4000余年的龙山文化时期的古城堡中,南城门的路面上埋有排水的陶质管道。这些管道口有榫口,可以套接,至今仍有5m多的管道得以保存。

陶质排水管道

陶水管铺设在南城门的门道下面,在这里挖一条沟渠,北高南低,上宽下窄,沟口宽及沟深各约0.74米,沟底先铺设一条陶质管道,其上再并排铺设两条陶质管道,所以整个排水设施的横断面为倒“品”字形。整个排水管道是套接形成的,每节管道都细端朝南,套入另一节的粗端内,北端略高于南端,与沟渠北高南低的方向一致,这样更有利于向城外排水。管道的周围填上土,再加上沙浆以及石块,铺出来一条高于管道0.3米的路面。

大禹治水算是比较出名也比较早期的治水事件,而这一事件给后人在城市建筑上最大的贡献就是“水在于疏而不在于堵”,因此后来的人们不管是建都立城还是农业生产,都基本秉承这个观念。古代中国以农业为主,古代的社会也是由城市与农村两部分组成。在农村,排水系统主要用于防洪和灌溉,而在城市则用于防洪、供水、暴雨积水及废水处理。

商代时,城市的发展已经初具规模,人口也比较密集,城市排水系统得到了初步的发展,河南偃师商城的考古发掘证明,今天河南偃师城在当时就已建立了系统的排水管道。该城市占地面积有19万平方公里,城市排水主管道的底下沟槽从东门到王宫长约800 米,宽1.3米,深1.4 米,可将王宫和城内的水排到护城河,在城内还有用来排出雨水和废水的分支管道,二者合一形成了一个设计良好的排水系统。

在宫城内,每座宫殿都有自己小规模的排水系统,在宫殿的东北、东南和南庑南面共发现三处石块砌成的排水沟。东北的排水沟设在宫城的东墙内,保留着用石块砌成的北壁,东西长1.3米,高0.45米,其余部分被毁。这条排水沟自宫殿的东南起,向东通到宫墙外,与东二城门出的排水道相连,可见当时宫城内各个宫殿之间的排水沟是想通的,并且与城市的主干排水道也是相同的,成为一个比较系统的排水网络。

河南偃师商城宫城遗址平面示意图

随着秦朝的建立,中国古代的城市进入了一个高速发展的时期。当时的咸阳城非常大,排水系统自然也更为精密与复杂。《三辅黄图》载:“咸阳北至九峻甘泉,南至鄠杜,东至河,西至汧、渭之交,东西八百里,南北四百里,离宫别馆,相望联属。”现在虽然很难看到当时的原貌,但是通过宫殿建筑区中考古发现的陶水管道、排水池、散水等遗物遗迹,我们仍可想象当年咸阳排水系统的完善。

皇宫旧址的考古挖掘发现,皇宫里建有一个由4 个池子及众多陶制管道构成的排水设施,它通过沟槽收集雨水和废水并集中到4 个池子里,再通过管道将其引向河流。

汉代的都城长安有着一套复合的排水系统,具备了供水、排水、蓄水等功能。除了宽大的城壕外,在郊外开挖的池苑也具有蓄水的作用。以其为中心,通过人工渠道串联长安附近的天然河流,形成完整的给水排水网络。明渠自西向东横贯全城,长达9 公里。由城壕和明渠组成的排水干渠总长达35 公里。长安城内的排水主要依靠街道两侧的路沟。这些路沟与城内的排水渠道相连,水基本是排入附近的河流中。

隋唐时期,城市高度发展,长安城那可是中心大城市,还是国际化的大都市。当时的长安城占地面积面积达84平方千米,人口也是过百万,排水系统绝对是重中之重。此时的城市仍然是里坊制,排水系统遍布于“街”、“坊”组成的棋盘格状的都市中。建筑周围常见砖铺散水、渗水井和排水管道。同汉代长安一样,隋唐的长安城大部分街道两侧都修了水沟,有土筑和砖砌两种,均为明沟。明沟外侧设人行道。大路路面中间高、两边低,便于及时排除雨水。在城门底下建有排水的涵洞,永安渠、清明渠和龙首渠在流经城内的里坊和池苑后,注入渭河和泸河,除供应城市用水外,也起到了分洪的作用。

作为全国的政治中心,隋唐长安城的排水系统优先考虑的是城内的贵族人群,皇宫中的排水设施甚为考究。大明宫太液池岸发现的排水渠道内设置有横向砖壁,雨水在经过时可将较大的杂物拦截下来。西内苑发现的排水暗渠是砖石结构的,为了防止淤塞,分段安装了多道铁质闸门,这些闸门可以有效地阻拦各种大小的垃圾与杂物,闸门还可以拆卸,方便排空杂物。

(原标题:额尔瑾:中国古代的排水系统真有那么神?)

南方一场暴雨,网络一片质疑。除了见怪不怪的德国“防洪神器”,就是青岛人受益于德国的下水道。当这些谣言一一被破解之后,一贯赞扬外国的某些人竟然也赞扬起了中国古人的智慧,将古代的排水系统吹上了天,现代社会的排水系统反而成了笑话。那么古代的排水系统有着怎么样的发展历程,真有这么神奇?

首先得肯定一点,那就是中国古人的脑子确实灵活,考古学家曾在裴李岗文化遗址内发现了将近9000年前的排水系统,是迄今为止发现的距今最早的排水系统。虽然这个排水系统非常简陋,但的确有排水的效果。在此遗址上的一些住房外有相连的小沟,有两条排水沟依地势从西北向东南延伸,沟为斜直壁,下部内收,底近平。9000年前的人就已经知道利用自然的地势来达到排水的效果,是挺令人惊讶的。

比较系统的排水设备是在在河南淮阳平粮台发现的,这里一座距今4000余年的龙山文化时期的古城堡中,南城门的路面上埋有排水的陶质管道。这些管道口有榫口,可以套接,至今仍有5m多的管道得以保存。

陶质排水管道

陶水管铺设在南城门的门道下面,在这里挖一条沟渠,北高南低,上宽下窄,沟口宽及沟深各约0.74米,沟底先铺设一条陶质管道,其上再并排铺设两条陶质管道,所以整个排水设施的横断面为倒“品”字形。整个排水管道是套接形成的,每节管道都细端朝南,套入另一节的粗端内,北端略高于南端,与沟渠北高南低的方向一致,这样更有利于向城外排水。管道的周围填上土,再加上沙浆以及石块,铺出来一条高于管道0.3米的路面。

大禹治水算是比较出名也比较早期的治水事件,而这一事件给后人在城市建筑上最大的贡献就是“水在于疏而不在于堵”,因此后来的人们不管是建都立城还是农业生产,都基本秉承这个观念。古代中国以农业为主,古代的社会也是由城市与农村两部分组成。在农村,排水系统主要用于防洪和灌溉,而在城市则用于防洪、供水、暴雨积水及废水处理。

商代时,城市的发展已经初具规模,人口也比较密集,城市排水系统得到了初步的发展,河南偃师商城的考古发掘证明,今天河南偃师城在当时就已建立了系统的排水管道。该城市占地面积有19万平方公里,城市排水主管道的底下沟槽从东门到王宫长约800 米,宽1.3米,深1.4 米,可将王宫和城内的水排到护城河,在城内还有用来排出雨水和废水的分支管道,二者合一形成了一个设计良好的排水系统。

在宫城内,每座宫殿都有自己小规模的排水系统,在宫殿的东北、东南和南庑南面共发现三处石块砌成的排水沟。东北的排水沟设在宫城的东墙内,保留着用石块砌成的北壁,东西长1.3米,高0.45米,其余部分被毁。这条排水沟自宫殿的东南起,向东通到宫墙外,与东二城门出的排水道相连,可见当时宫城内各个宫殿之间的排水沟是想通的,并且与城市的主干排水道也是相同的,成为一个比较系统的排水网络。

河南偃师商城宫城遗址平面示意图

随着秦朝的建立,中国古代的城市进入了一个高速发展的时期。当时的咸阳城非常大,排水系统自然也更为精密与复杂。《三辅黄图》载:“咸阳北至九峻甘泉,南至鄠杜,东至河,西至汧、渭之交,东西八百里,南北四百里,离宫别馆,相望联属。”现在虽然很难看到当时的原貌,但是通过宫殿建筑区中考古发现的陶水管道、排水池、散水等遗物遗迹,我们仍可想象当年咸阳排水系统的完善。

皇宫旧址的考古挖掘发现,皇宫里建有一个由4 个池子及众多陶制管道构成的排水设施,它通过沟槽收集雨水和废水并集中到4 个池子里,再通过管道将其引向河流。

汉代的都城长安有着一套复合的排水系统,具备了供水、排水、蓄水等功能。除了宽大的城壕外,在郊外开挖的池苑也具有蓄水的作用。以其为中心,通过人工渠道串联长安附近的天然河流,形成完整的给水排水网络。明渠自西向东横贯全城,长达9 公里。由城壕和明渠组成的排水干渠总长达35 公里。长安城内的排水主要依靠街道两侧的路沟。这些路沟与城内的排水渠道相连,水基本是排入附近的河流中。

隋唐时期,城市高度发展,长安城那可是中心大城市,还是国际化的大都市。当时的长安城占地面积面积达84平方千米,人口也是过百万,排水系统绝对是重中之重。此时的城市仍然是里坊制,排水系统遍布于“街”、“坊”组成的棋盘格状的都市中。建筑周围常见砖铺散水、渗水井和排水管道。同汉代长安一样,隋唐的长安城大部分街道两侧都修了水沟,有土筑和砖砌两种,均为明沟。明沟外侧设人行道。大路路面中间高、两边低,便于及时排除雨水。在城门底下建有排水的涵洞,永安渠、清明渠和龙首渠在流经城内的里坊和池苑后,注入渭河和泸河,除供应城市用水外,也起到了分洪的作用。

作为全国的政治中心,隋唐长安城的排水系统优先考虑的是城内的贵族人群,皇宫中的排水设施甚为考究。大明宫太液池岸发现的排水渠道内设置有横向砖壁,雨水在经过时可将较大的杂物拦截下来。西内苑发现的排水暗渠是砖石结构的,为了防止淤塞,分段安装了多道铁质闸门,这些闸门可以有效地阻拦各种大小的垃圾与杂物,闸门还可以拆卸,方便排空杂物。

1 2 下一页 尾页 全文阅读

南方一场暴雨,网络一片质疑。除了见怪不怪的德国“防洪神器”,就是青岛人受益于德国的下水道。当这些谣言一一被破解之后,一贯赞扬外国的某些人竟然也赞扬起了中国古人的智慧,将古代的排水系统吹上了天,现代社会的排水系统反而成了笑话。那么古代的排水系统有着怎么样的发展历程,真有这么神奇?

首先得肯定一点,那就是中国古人的脑子确实灵活,考古学家曾在裴李岗文化遗址内发现了将近9000年前的排水系统,是迄今为止发现的距今最早的排水系统。虽然这个排水系统非常简陋,但的确有排水的效果。在此遗址上的一些住房外有相连的小沟,有两条排水沟依地势从西北向东南延伸,沟为斜直壁,下部内收,底近平。9000年前的人就已经知道利用自然的地势来达到排水的效果,是挺令人惊讶的。

比较系统的排水设备是在在河南淮阳平粮台发现的,这里一座距今4000余年的龙山文化时期的古城堡中,南城门的路面上埋有排水的陶质管道。这些管道口有榫口,可以套接,至今仍有5m多的管道得以保存。

陶质排水管道

陶水管铺设在南城门的门道下面,在这里挖一条沟渠,北高南低,上宽下窄,沟口宽及沟深各约0.74米,沟底先铺设一条陶质管道,其上再并排铺设两条陶质管道,所以整个排水设施的横断面为倒“品”字形。整个排水管道是套接形成的,每节管道都细端朝南,套入另一节的粗端内,北端略高于南端,与沟渠北高南低的方向一致,这样更有利于向城外排水。管道的周围填上土,再加上沙浆以及石块,铺出来一条高于管道0.3米的路面。

大禹治水算是比较出名也比较早期的治水事件,而这一事件给后人在城市建筑上最大的贡献就是“水在于疏而不在于堵”,因此后来的人们不管是建都立城还是农业生产,都基本秉承这个观念。古代中国以农业为主,古代的社会也是由城市与农村两部分组成。在农村,排水系统主要用于防洪和灌溉,而在城市则用于防洪、供水、暴雨积水及废水处理。

商代时,城市的发展已经初具规模,人口也比较密集,城市排水系统得到了初步的发展,河南偃师商城的考古发掘证明,今天河南偃师城在当时就已建立了系统的排水管道。该城市占地面积有19万平方公里,城市排水主管道的底下沟槽从东门到王宫长约800 米,宽1.3米,深1.4 米,可将王宫和城内的水排到护城河,在城内还有用来排出雨水和废水的分支管道,二者合一形成了一个设计良好的排水系统。

在宫城内,每座宫殿都有自己小规模的排水系统,在宫殿的东北、东南和南庑南面共发现三处石块砌成的排水沟。东北的排水沟设在宫城的东墙内,保留着用石块砌成的北壁,东西长1.3米,高0.45米,其余部分被毁。这条排水沟自宫殿的东南起,向东通到宫墙外,与东二城门出的排水道相连,可见当时宫城内各个宫殿之间的排水沟是想通的,并且与城市的主干排水道也是相同的,成为一个比较系统的排水网络。

河南偃师商城宫城遗址平面示意图

随着秦朝的建立,中国古代的城市进入了一个高速发展的时期。当时的咸阳城非常大,排水系统自然也更为精密与复杂。《三辅黄图》载:“咸阳北至九峻甘泉,南至鄠杜,东至河,西至汧、渭之交,东西八百里,南北四百里,离宫别馆,相望联属。”现在虽然很难看到当时的原貌,但是通过宫殿建筑区中考古发现的陶水管道、排水池、散水等遗物遗迹,我们仍可想象当年咸阳排水系统的完善。

皇宫旧址的考古挖掘发现,皇宫里建有一个由4 个池子及众多陶制管道构成的排水设施,它通过沟槽收集雨水和废水并集中到4 个池子里,再通过管道将其引向河流。

汉代的都城长安有着一套复合的排水系统,具备了供水、排水、蓄水等功能。除了宽大的城壕外,在郊外开挖的池苑也具有蓄水的作用。以其为中心,通过人工渠道串联长安附近的天然河流,形成完整的给水排水网络。明渠自西向东横贯全城,长达9 公里。由城壕和明渠组成的排水干渠总长达35 公里。长安城内的排水主要依靠街道两侧的路沟。这些路沟与城内的排水渠道相连,水基本是排入附近的河流中。

隋唐时期,城市高度发展,长安城那可是中心大城市,还是国际化的大都市。当时的长安城占地面积面积达84平方千米,人口也是过百万,排水系统绝对是重中之重。此时的城市仍然是里坊制,排水系统遍布于“街”、“坊”组成的棋盘格状的都市中。建筑周围常见砖铺散水、渗水井和排水管道。同汉代长安一样,隋唐的长安城大部分街道两侧都修了水沟,有土筑和砖砌两种,均为明沟。明沟外侧设人行道。大路路面中间高、两边低,便于及时排除雨水。在城门底下建有排水的涵洞,永安渠、清明渠和龙首渠在流经城内的里坊和池苑后,注入渭河和泸河,除供应城市用水外,也起到了分洪的作用。

作为全国的政治中心,隋唐长安城的排水系统优先考虑的是城内的贵族人群,皇宫中的排水设施甚为考究。大明宫太液池岸发现的排水渠道内设置有横向砖壁,雨水在经过时可将较大的杂物拦截下来。西内苑发现的排水暗渠是砖石结构的,为了防止淤塞,分段安装了多道铁质闸门,这些闸门可以有效地阻拦各种大小的垃圾与杂物,闸门还可以拆卸,方便排空杂物。

1 2 下一页 尾页 全文阅读

北宋时的开封城建在黄河边,除了排水还得特别注意防洪,因此人们在建造防水系统时就有了更多考虑。开封城的排水系统主要由四部分组成。一是开封城附近的四条河流,这4条河流流经城区,担负着排水功能;二是护城河,开封城内从内城的皇宫开始有3条护城河环绕;三是池塘,,开封城内有凝祥、琼林、金明、玉津4 个池塘分布;四是排水沟网,据记载开封城内建有复杂的下水道网络,覆盖城区,有的建在地下,有的沿街道而建,尤其是在4 条皇宫大道两侧都建有排水沟。

这些部分相互贯通,非雨季节可以起到储水的作用,雨季时可以通过下水道、水沟、池塘、城内河、护城河蓄纳雨水并排向城外,起到排水作用。

这里要提一下被大肆宣扬的福寿沟。赣州(北宋时称虔州),三面环水,经常遭遇水患。贡江发洪水时,江水常倒灌到城内,造成灾害。北宋熙宁年间,刘彝任虔州知州,他根据街道布局和地形特点,主持修建了两条排水干道系统,也就是著名的福寿沟。福寿沟利用城市地形的高低差,将全城的水塘串联起来,暴雨时调节流量,减少下水道溢流,并将自然降水和生活废水排入章江和贡江。

留存至今的福寿沟主排水道内部

然而福寿沟有着先天的不足,即沟道迂回曲折,清理起来十分困难,很容易就堵塞了。由于管理不善,福寿沟的排水功能在明代时已经大为降低。明天启元年(1621)《赣州府志》载:“居民架屋其上,水道浸失其故,每岁大雨时,城东北一带,街衢荡溢,庐舍且瀦为沼,以水无所泄故也。”及至清末,沟道堵塞更加严重,只要一下雨就会滋生疾病,严重影响市民健康。

同治六年(1867),文翼任分巡吉南赣宁道巡道,创议修复福寿二沟,但每次讨论时,都因“工大费繁,非万金不可,以无人筹款而止”。经过数次的尝试,他最终决定“各家自修其界内之沟,官但予以期限而责其成;其无屋及公产之地,财官发公项修之”,并“先将官所修之地,以弓量之,仿土方之法计丈度工,核其大略”,计算出工程量和经费概算后,由知县黄德溥主持,刘峙等负责施工。修复工程在其上任两年后正式开工。经过修复后的福寿沟,“自城北灵山庙始,穷源竟委、清其淤积,补其残缺,使寿沟受城北之水,东南之水则由福沟而出,其旁支横络,亦皆为疏通”。及至同治九年七月竣工,整个工程历时9个月。公费开支部分共“计制钱四百八十千有奇”。(以上资料均取自《赣州府志》)

而在建国后,1953年开始仍然要对福寿沟进行清理、修复与不断地改建。一直到了1957年,福寿沟修复工程才算是完成了,恢复了排水的功能。1964年的东门口还新增了一个出水口,使五道庙一带的水由东门排出。可见,即便是却有功效的福寿沟也必须要不断根据城市的变化而变化,甚至定期维护才可做到正常的排水。

北宋时期的城市规划经历了一个巨大的变化,就是这番变化,使得人们至今都对宋朝的排水系统赞叹不已,然而实际上,宋朝的排水系统并不是万能的,也有很多局限。北宋时期,里坊被打破,成了开放式的街巷制。然而北宋的汴梁是建立在唐代基础之上的,虽然里坊的墙被推翻,但排水系统并不是一朝一夕可以改变的。由于街道的放开,导致北宋的街道窄了许多,道路两边的商铺为了经营要求,经常会侵占道路、排水沟以及绿化带。

两宋时期的统治者们,在这个城市整体的排水规划上做的并不完美,这个摊子就丢给了元大都的设计和建设者。元大都的选址避开了仍然保留着里坊形式的金中都,对整个城市全面规划。其排水系统的规划与设计是与整个城市的建设同步的。河湖水系分为两个系统,由高梁河、海子、通惠河构成的漕运系统,以及金水河、太液池构成的宫苑用水系统。在大都城的东西两城墙的北段与北城墙西段还发现了3处向城外泄水的涵洞。涵洞的底部和两壁以石板铺砌,接缝处抹上白灰,平打了很多铁锭。涵洞顶部用砖起券呈拱形,中部装置着一排铁栅栏。

明清北京城在元大都的基础上扩建,加建外郭,形成“凸”字形格局。总体上看,其坊巷布局、市坊结合的城市格局,基本上继承元代旧制,排水系统上也是尽可能地保留和修复了元大都的排水沟渠。

清朝的统治者比较喜欢兴建皇家园林,因此会增设一些新的排水渠道,主要是内城沿东西城墙内侧各开明沟一条、外城三里河以东从大石桥到广渠门内的明沟,以及崇文门花市街的明沟。作为统治中心,阶级分化也比较明显,达官贵人的下水道明显要复杂与精细得多。

在古人排水的概念中,基本是把“水往低处流”这个概念发挥到淋漓极致,即便地势平坦也要制造条件,使水流凭重力排放。但随着城市化的不断进步,也可以明显地看出,一些带有老旧色彩的下水道并不适应新的城市发展。

同样,今天的城市道路系统不管是从承载量还是功能上都要比古代复杂得多。古代的城市也好,县镇也罢,比起今天规模小的不知道多少,更不要说今天的人口比起以前增长了多少了。大城市的高密度与大规模发展,使得一些在古代十分有效的排水系统今天只能是个摆设。另一方面,城市发展占用了部分河道以及湖泊池塘,城市的水面率日益减少,整个排水系统的蓄水能力也在不断下降。因此,单纯去迷信古代某某排水系统是不科学的,因为整个的外部环境差别实在太大了。

本文系观察者网独家稿件,文章内容纯属作者个人观点,不代表平台观点,未经授权,不得转载,否则将追究法律责任。关注观察者网微信guanchacn,每日阅读趣味文章。

首页 上一页 1 2 全文阅读

南方一场暴雨,网络一片质疑。除了见怪不怪的德国“防洪神器”,就是青岛人受益于德国的下水道。当这些谣言一一被破解之后,一贯赞扬外国的某些人竟然也赞扬起了中国古人的智慧,将古代的排水系统吹上了天,现代社会的排水系统反而成了笑话。那么古代的排水系统有着怎么样的发展历程,真有这么神奇?

首先得肯定一点,那就是中国古人的脑子确实灵活,考古学家曾在裴李岗文化遗址内发现了将近9000年前的排水系统,是迄今为止发现的距今最早的排水系统。虽然这个排水系统非常简陋,但的确有排水的效果。在此遗址上的一些住房外有相连的小沟,有两条排水沟依地势从西北向东南延伸,沟为斜直壁,下部内收,底近平。9000年前的人就已经知道利用自然的地势来达到排水的效果,是挺令人惊讶的。

比较系统的排水设备是在在河南淮阳平粮台发现的,这里一座距今4000余年的龙山文化时期的古城堡中,南城门的路面上埋有排水的陶质管道。这些管道口有榫口,可以套接,至今仍有5m多的管道得以保存。

陶质排水管道

陶水管铺设在南城门的门道下面,在这里挖一条沟渠,北高南低,上宽下窄,沟口宽及沟深各约0.74米,沟底先铺设一条陶质管道,其上再并排铺设两条陶质管道,所以整个排水设施的横断面为倒“品”字形。整个排水管道是套接形成的,每节管道都细端朝南,套入另一节的粗端内,北端略高于南端,与沟渠北高南低的方向一致,这样更有利于向城外排水。管道的周围填上土,再加上沙浆以及石块,铺出来一条高于管道0.3米的路面。

大禹治水算是比较出名也比较早期的治水事件,而这一事件给后人在城市建筑上最大的贡献就是“水在于疏而不在于堵”,因此后来的人们不管是建都立城还是农业生产,都基本秉承这个观念。古代中国以农业为主,古代的社会也是由城市与农村两部分组成。在农村,排水系统主要用于防洪和灌溉,而在城市则用于防洪、供水、暴雨积水及废水处理。

商代时,城市的发展已经初具规模,人口也比较密集,城市排水系统得到了初步的发展,河南偃师商城的考古发掘证明,今天河南偃师城在当时就已建立了系统的排水管道。该城市占地面积有19万平方公里,城市排水主管道的底下沟槽从东门到王宫长约800 米,宽1.3米,深1.4 米,可将王宫和城内的水排到护城河,在城内还有用来排出雨水和废水的分支管道,二者合一形成了一个设计良好的排水系统。

在宫城内,每座宫殿都有自己小规模的排水系统,在宫殿的东北、东南和南庑南面共发现三处石块砌成的排水沟。东北的排水沟设在宫城的东墙内,保留着用石块砌成的北壁,东西长1.3米,高0.45米,其余部分被毁。这条排水沟自宫殿的东南起,向东通到宫墙外,与东二城门出的排水道相连,可见当时宫城内各个宫殿之间的排水沟是想通的,并且与城市的主干排水道也是相同的,成为一个比较系统的排水网络。

河南偃师商城宫城遗址平面示意图

随着秦朝的建立,中国古代的城市进入了一个高速发展的时期。当时的咸阳城非常大,排水系统自然也更为精密与复杂。《三辅黄图》载:“咸阳北至九峻甘泉,南至鄠杜,东至河,西至汧、渭之交,东西八百里,南北四百里,离宫别馆,相望联属。”现在虽然很难看到当时的原貌,但是通过宫殿建筑区中考古发现的陶水管道、排水池、散水等遗物遗迹,我们仍可想象当年咸阳排水系统的完善。

皇宫旧址的考古挖掘发现,皇宫里建有一个由4 个池子及众多陶制管道构成的排水设施,它通过沟槽收集雨水和废水并集中到4 个池子里,再通过管道将其引向河流。

汉代的都城长安有着一套复合的排水系统,具备了供水、排水、蓄水等功能。除了宽大的城壕外,在郊外开挖的池苑也具有蓄水的作用。以其为中心,通过人工渠道串联长安附近的天然河流,形成完整的给水排水网络。明渠自西向东横贯全城,长达9 公里。由城壕和明渠组成的排水干渠总长达35 公里。长安城内的排水主要依靠街道两侧的路沟。这些路沟与城内的排水渠道相连,水基本是排入附近的河流中。

隋唐时期,城市高度发展,长安城那可是中心大城市,还是国际化的大都市。当时的长安城占地面积面积达84平方千米,人口也是过百万,排水系统绝对是重中之重。此时的城市仍然是里坊制,排水系统遍布于“街”、“坊”组成的棋盘格状的都市中。建筑周围常见砖铺散水、渗水井和排水管道。同汉代长安一样,隋唐的长安城大部分街道两侧都修了水沟,有土筑和砖砌两种,均为明沟。明沟外侧设人行道。大路路面中间高、两边低,便于及时排除雨水。在城门底下建有排水的涵洞,永安渠、清明渠和龙首渠在流经城内的里坊和池苑后,注入渭河和泸河,除供应城市用水外,也起到了分洪的作用。

作为全国的政治中心,隋唐长安城的排水系统优先考虑的是城内的贵族人群,皇宫中的排水设施甚为考究。大明宫太液池岸发现的排水渠道内设置有横向砖壁,雨水在经过时可将较大的杂物拦截下来。西内苑发现的排水暗渠是砖石结构的,为了防止淤塞,分段安装了多道铁质闸门,这些闸门可以有效地阻拦各种大小的垃圾与杂物,闸门还可以拆卸,方便排空杂物。

北宋时的开封城建在黄河边,除了排水还得特别注意防洪,因此人们在建造防水系统时就有了更多考虑。开封城的排水系统主要由四部分组成。一是开封城附近的四条河流,这4条河流流经城区,担负着排水功能;二是护城河,开封城内从内城的皇宫开始有3条护城河环绕;三是池塘,,开封城内有凝祥、琼林、金明、玉津4 个池塘分布;四是排水沟网,据记载开封城内建有复杂的下水道网络,覆盖城区,有的建在地下,有的沿街道而建,尤其是在4 条皇宫大道两侧都建有排水沟。

这些部分相互贯通,非雨季节可以起到储水的作用,雨季时可以通过下水道、水沟、池塘、城内河、护城河蓄纳雨水并排向城外,起到排水作用。

这里要提一下被大肆宣扬的福寿沟。赣州(北宋时称虔州),三面环水,经常遭遇水患。贡江发洪水时,江水常倒灌到城内,造成灾害。北宋熙宁年间,刘彝任虔州知州,他根据街道布局和地形特点,主持修建了两条排水干道系统,也就是著名的福寿沟。福寿沟利用城市地形的高低差,将全城的水塘串联起来,暴雨时调节流量,减少下水道溢流,并将自然降水和生活废水排入章江和贡江。

留存至今的福寿沟主排水道内部

然而福寿沟有着先天的不足,即沟道迂回曲折,清理起来十分困难,很容易就堵塞了。由于管理不善,福寿沟的排水功能在明代时已经大为降低。明天启元年(1621)《赣州府志》载:“居民架屋其上,水道浸失其故,每岁大雨时,城东北一带,街衢荡溢,庐舍且瀦为沼,以水无所泄故也。”及至清末,沟道堵塞更加严重,只要一下雨就会滋生疾病,严重影响市民健康。

同治六年(1867),文翼任分巡吉南赣宁道巡道,创议修复福寿二沟,但每次讨论时,都因“工大费繁,非万金不可,以无人筹款而止”。经过数次的尝试,他最终决定“各家自修其界内之沟,官但予以期限而责其成;其无屋及公产之地,财官发公项修之”,并“先将官所修之地,以弓量之,仿土方之法计丈度工,核其大略”,计算出工程量和经费概算后,由知县黄德溥主持,刘峙等负责施工。修复工程在其上任两年后正式开工。经过修复后的福寿沟,“自城北灵山庙始,穷源竟委、清其淤积,补其残缺,使寿沟受城北之水,东南之水则由福沟而出,其旁支横络,亦皆为疏通”。及至同治九年七月竣工,整个工程历时9个月。公费开支部分共“计制钱四百八十千有奇”。(以上资料均取自《赣州府志》)

而在建国后,1953年开始仍然要对福寿沟进行清理、修复与不断地改建。一直到了1957年,福寿沟修复工程才算是完成了,恢复了排水的功能。1964年的东门口还新增了一个出水口,使五道庙一带的水由东门排出。可见,即便是却有功效的福寿沟也必须要不断根据城市的变化而变化,甚至定期维护才可做到正常的排水。

北宋时期的城市规划经历了一个巨大的变化,就是这番变化,使得人们至今都对宋朝的排水系统赞叹不已,然而实际上,宋朝的排水系统并不是万能的,也有很多局限。北宋时期,里坊被打破,成了开放式的街巷制。然而北宋的汴梁是建立在唐代基础之上的,虽然里坊的墙被推翻,但排水系统并不是一朝一夕可以改变的。由于街道的放开,导致北宋的街道窄了许多,道路两边的商铺为了经营要求,经常会侵占道路、排水沟以及绿化带。

两宋时期的统治者们,在这个城市整体的排水规划上做的并不完美,这个摊子就丢给了元大都的设计和建设者。元大都的选址避开了仍然保留着里坊形式的金中都,对整个城市全面规划。其排水系统的规划与设计是与整个城市的建设同步的。河湖水系分为两个系统,由高梁河、海子、通惠河构成的漕运系统,以及金水河、太液池构成的宫苑用水系统。在大都城的东西两城墙的北段与北城墙西段还发现了3处向城外泄水的涵洞。涵洞的底部和两壁以石板铺砌,接缝处抹上白灰,平打了很多铁锭。涵洞顶部用砖起券呈拱形,中部装置着一排铁栅栏。

明清北京城在元大都的基础上扩建,加建外郭,形成“凸”字形格局。总体上看,其坊巷布局、市坊结合的城市格局,基本上继承元代旧制,排水系统上也是尽可能地保留和修复了元大都的排水沟渠。

清朝的统治者比较喜欢兴建皇家园林,因此会增设一些新的排水渠道,主要是内城沿东西城墙内侧各开明沟一条、外城三里河以东从大石桥到广渠门内的明沟,以及崇文门花市街的明沟。作为统治中心,阶级分化也比较明显,达官贵人的下水道明显要复杂与精细得多。

在古人排水的概念中,基本是把“水往低处流”这个概念发挥到淋漓极致,即便地势平坦也要制造条件,使水流凭重力排放。但随着城市化的不断进步,也可以明显地看出,一些带有老旧色彩的下水道并不适应新的城市发展。

同样,今天的城市道路系统不管是从承载量还是功能上都要比古代复杂得多。古代的城市也好,县镇也罢,比起今天规模小的不知道多少,更不要说今天的人口比起以前增长了多少了。大城市的高密度与大规模发展,使得一些在古代十分有效的排水系统今天只能是个摆设。另一方面,城市发展占用了部分河道以及湖泊池塘,城市的水面率日益减少,整个排水系统的蓄水能力也在不断下降。因此,单纯去迷信古代某某排水系统是不科学的,因为整个的外部环境差别实在太大了。

本文系观察者网独家稿件,文章内容纯属作者个人观点,不代表平台观点,未经授权,不得转载,否则将追究法律责任。关注观察者网微信guanchacn,每日阅读趣味文章。