前言

针对国内城镇污水处理厂工艺现状,结合生物接触氧化工艺的应用与研究现状,通过对生物接触氧化工艺缺点及其机理分析,将其改进型的FCR工艺优势机理进行探讨,总结了该工艺设计方面的经验及工程创新点,展望了该技术在国内污水处理中推广运用需要研究和发展的方向。

目前国内城镇污水处理厂广泛采用SBR(序批式活性污泥法)工艺、CASS(周期循环活性污泥法)工艺、A2/O(厌氧-缺氧-好氧)工艺等基于活性污泥法的处理工艺。随着“水十条”的颁布,意味着未来污水处理厂的新建和提标改造需遵循提高污水处理效率、降低土地占用面积、减小剩余污泥排放量的原则。生物接触氧化工艺及其衍生技术可能将成为未来新建污水处理厂或现有污水处理厂提标改造所采用的主流或首选工艺之一。

生物接触氧化工艺的应用与研究现状

生物接触氧化法起源于19世纪末的德国;与此同时,美国技术人员尝试在活性污泥法的基础上加入石棉水泥板,亦形成生物接触氧化法的雏形。经过多年的改进与发展,生物接触氧化法目前已广泛应用,成为国内污水处理的主流技术之一。目前,生物接触氧化法在国内主要应用于工业废水处理和微污染源水处理;但其在城镇污水处理厂应用较少,仅有部分小型污水处理厂应用。

在生物接触氧化工艺中,填料挂膜的数量和质量直接关系到污水处理的效率和耐冲击性能。而该工艺的以往应用经验表明,上述性能与填料的单体结构、排列方式、机械特性及比表面积等息息相关。故填料的改进与开发是生物接触氧化工艺目前的主要研究方向。吴春笃等经对比试验认为,多面空心球填料的布水、布气性能较佳,生物膜活性高,但生物膜易脱落;弹性立体填料挂膜速度慢,但处理效果稳定,且易于反冲洗,故综合性能较佳。艾恒雨等认为,悬浮型填料、生物密集型填料及固定化微生物填料将可能成为未来的主要发展方向。

生物接触氧化工艺的缺点及机理

生物接触氧化工艺是一类处理效率高、耐冲击能力强、剩余污泥产量极少的污水处理工艺,但在该工艺的实际应用中常会面临一些问题。其中,生物膜脱落便是该工艺所面临的典型问题。俞汉青指出生物膜的非正常脱落会降低污水处理系统的处理效果,甚至使其丧失处理能力,从而导致出水水质恶化。陈永波经过对活性污泥法与生物接触氧化法处理乳品废水的试验效果对比后指出,当进水COD>1 800 mg/L时,生物接触氧化法中的生物膜会产生周期性脱落,从而导致出水水质不稳定。

生物膜的自然脱落是生物接触氧化工艺正常运行的重要环节,使生物膜更新换代,保证生物膜的活力持久。但生物膜的非正常脱落将会给采用生物接触氧化工艺的污水处理系统带来很大影响,乃至毁灭性打击。生物膜的非正常脱落原因总结而言有如此几点:冲击负荷、溶解氧变化、水温变化、pH变化及水力影响等。由于生物膜的非正常脱落会使采用生物接触氧化工艺的污水处理系统在一段时间内处理能力大打折扣甚至瘫痪,因此该工艺在一些领域的应用为之所局限,城镇污水处理厂便是其中之一。但鉴于生物接触氧化工艺效率之高、剩余污泥排放之少等优良特征,势必普及城镇污水处理领域,成为取代以往占地面积大且剩余污泥排放量大的基于活性污泥法的各工艺。

鉴于上述,从系统角度克服生物接触氧化工艺的现有缺点是较有价值的研究和发展方向,FCR(Food Chain Reactor,食物链反应器)工艺便是对传统接触氧化工艺进行改进的典型突破。

FCR工艺的构成及结构形式

FCR工艺的构成

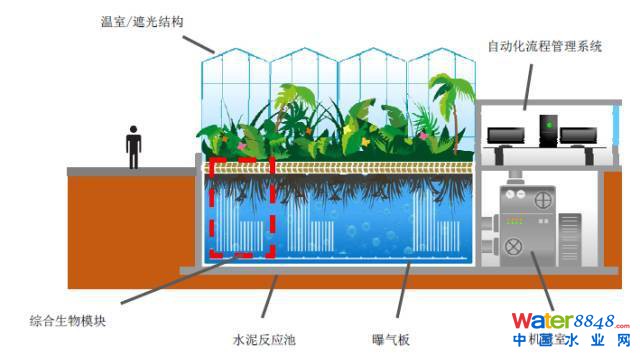

FCR工艺是一个高度集约的生态系统,以独特的食物链反应池为基础,以特殊材料和植物根系为生物载体,通过构建高度多样化的生态系统,利用各次级生态系统中的各种微生物、水生植物、水生动物等的新陈代谢作用,增强对水体中污染物的降解功能。FCR技术能实现以模块化为基础的设计,处理规模从几百m3/d到数十万m3/d,系统对环境变化的适应性和抗冲击负荷能力强,广泛应用于市政污水和工业废水处理领域。FCR食物链反应器工艺系统组成示意图见下图。

FCR技术的设计理念是通过创造高度多样化的生物群落,加强生物生态系统提高水质处理能力。除了传统活性污泥处理法里存在的细菌之外,FCR处理系统内的其他各种微生物以及水生植物群、动物群等物种高达3000多种。通过自然和人工方法构建水生态食物链,利用附着在植物根系和载体表面的微生物、原生动物以及微型动物去除污水内的CODcr、BOD5、TN、NH3-N及TP等污染物。

FCR工艺结构形式

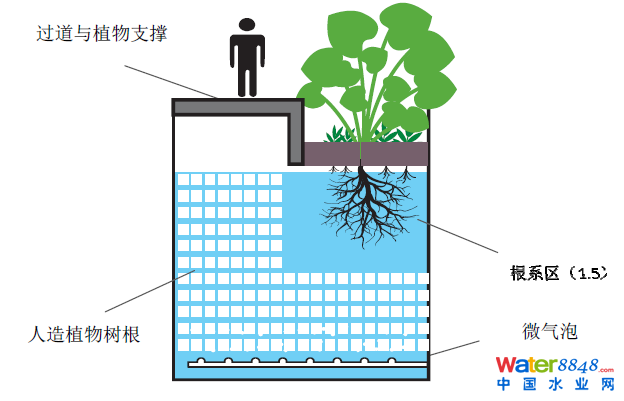

与其他基于活性污泥法的方案相比,使用自然(植物)和人工(专利的生物纤维)根须结构作为生物膜载体,能够在每立方米的反应器体积内培养和维持三至四倍于活性污泥法的生物浓度。在系统中,反应器中的生物大部分是附着生长而不是悬浮的。因此需使用“等效生物浓度”(EBC)而不采用混合液悬浮固体浓度(MLSS)来描述生物质浓度。系统的等效生物浓度换算下来高达15~18kg/m3。相比之下,远高于一般活性污泥法的混合液悬浮固体浓3~5kg/m3。与典型的生物接触氧化法相比,食物链反应器中的生物数量更多表面积更大,其表面积与体积比高达12000m2/m3,使得反应器体积内的活性污泥高达15~18kg/m3。结果是其所需的水力停留时间(HRT)比典型的生物接触氧化更短。与活性污泥法相比,食物链反应器,在移除相同量的污染物/营养物质所需的反应器体积是活性污泥法的一半(或更小),节约用地效果明显。FCR食物链反应器植物与填料结合示意图见下图。

FCR工艺的优势机理讨论

FCR工艺在应用中体现出优于一般生物接触氧化法的脱氮能力、COD去除能力及更少的剩余污泥产生量,同时还具有优良的运行稳定性,具体体现于对进水的冲击负荷、pH变化及环境温度的变化等因素的耐受及出水水质没有明显的周期性波动等方面。这些优势的根本原因在于生物膜乃至整个滤池的微生态环境,具体在于以下几个方面。

充足的溶解氧

水体的溶解氧含量直接关乎好氧微生物的活性及单体处理效率,故溶解氧对包括基于生物接触氧化法在内的好氧处理工艺是多多益善。FCR工艺因滤池中的水体澄清,游离于水体中的悬浮污泥极少,这使得水体的溶氧饱和度较一般接触氧化法及活性污泥法高;且滤池底部采用密集、微孔的曝气终端,故其水体溶解氧可达4mg/L以上,是一般接触氧化工艺的溶解氧平均水平的2倍。充足的溶解氧能够使构成生物膜的微生物始终保持较高的活性,并且有利于改善生物膜内部的缺氧状态,从而在一定程度上增加生物膜内层的附着力,使生物膜不易脱落。同时亦提高好氧微生物的活性,有利于COD、总氮的深度去除,该去除过程既包括自养硝化与好氧反硝化,亦包括异养同化。

巧妙的填料结构

对上海吴淞污水处理厂采用FCR工艺进行的提标改造发现,其采用的填料单体由数万根纤维束垂直布置组成,所述纤维束的上下两端编织为镂空的特定形状,每根纤维束由近50股纤维丝组成,填料采用紧密与蓬松交替形式。在填料布置阵列中还穿插栽种植物,不难想象其栽种植物处下方有植物根系分布。

经观察、讨论认为,该填料的布置方式结合曝气终端分布点布置可使水体在填料间呈螺旋式上升,并在植物根系处形成涡流,其水力分布及其均匀程度大不同于传统接触氧化法中的曝气所产生的紊流。

经过对该填料的单根纤维束进一步的观察、讨论认为,生物膜对该填料的附着形式不同于传统填料,生物膜内层可镶嵌于填料纤维束之间隙;处于填料纤维束间隙的生物膜因夹持、支撑作用而不会轻易脱落,这样保证在外层生物膜大面积脱落的情况下,内层生物膜依然能保证足够的生物量。且处于填料纤维束间隙的内层生物膜能够间歇进行厌氧产气,从而在填料纤维束中建立均匀但不对称的中空通道,继而使内层填料能够间歇得到氧和养分的补给而不至于因活力下降而失去附着力。综合上述,该填料的巧妙设计和布置极有可能为该工艺中的生物膜能够长期保持稳定而不易定期老化脱落的重要原因。

密集生态系统的调控作用

多数从业者的直观观察会认为FCR工艺中布置植物所起到的主要作用为装饰及类似于人工湿地工艺的同化脱氮作用,但植物布置量显然不能满足处理水量的需求。经笔者与农业种植领域及微生物学领域学者沟通认为,该处布置的植物在一定程度上起到微生物的种源寄居点及多样性来源的作用。植物体内存在内生微生物,能够随着根系的伸展而释放至水体中并随水流与填料接触,丰富构成生物膜的微生物多样性,从而保证生物群落的稳定性和适应性。

同时,植物根系是原生动物、后生动物即滤池扫除生物的良好附着与增殖场所,滤池扫除生物种类丰富且数量充足对包括FCR工艺在内的基于接触氧化法的处理工艺而言皆有重要意义。滤池扫除生物依其活动方式及范围可分为固着型、半固着型和游泳型。游泳型滤池扫除生物可清除游离于水体的悬浮污泥,固着型与半固着型滤池扫除生物可对生物膜起到“修剪”作用,从而使其在非大面积脱落的情况下仍能够进行动态更新。

艾恒雨等经试验认为,原生动物和后生动物的捕食作用不但能够起到显著的污泥减量作用,而且能够改善悬浮污泥的沉降性能。该工艺对植物的选择与要求十分讲究,其所布置植物在园林景观设计要求的基础上需满足耐高氮、高磷及其他有害物质的要求;并要求其根系发达、不定根众多,以提供巨大的比表面积;在上述基础上优先选择湿生或耐水植物,从而使所布置植物能够很好地适应滤池环境,与附着的生物膜、填料生物膜、滤池扫除生物及宏观生物等构建成良性循环的微生态系统,亦使污水处理厂具备环境友好特性。

总结

FCR处理工艺在传统接触氧化工艺的基础上进行深度、系统地优化,对城镇污水处理领域的普及具有非常重大的意义。结合吴淞污水处理厂实际案例,其强化了预处理功能,增加了优势菌种的种群,提高了曝气系统的应用控制,改变了水力流态的走向,解决了传统填料堵塞问题。为进一步提高出水稳定性,未来还有更多的研究可以进行。

转载:城建水业