生活污水处理行业全景图:提标改造与资源化加速 细分领域迎发展良机

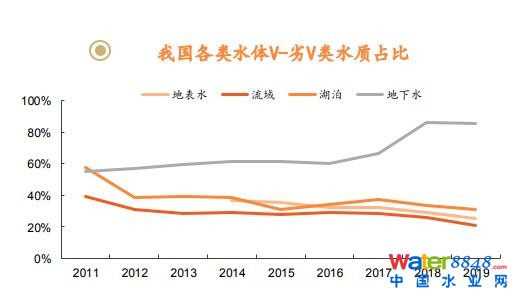

- 产业现状:水处理全面普及,提标改造力度加大。随着水处理及环境治理的推进,我国主要水体中IV-劣V类水体占比持续下降,总体水质已达到政策规划要求。“十四五”规划编制工作推进会上提出了“有河要有水,有水要有鱼,有鱼要有草,下河能游泳”的要求,将在水环境质量改善的基础上更加注重水生态保护修复,提标改造仍是行业重点工作。

技术发展:常规技术成熟,改良工艺不断涌现。常规的活性污泥法及其衍生工艺得到了广泛的应用,膜生物反应器(MBR)工艺可实现高效固液分离和生物菌群截留,目前已在国内大规模推广。为了适应提标改造出水水质、占地面积、运行管理等要求,曝气生物滤池(BAF)、工艺兼氧膜生物反应器(FMBR)工艺、移动床生物膜反应器(MBBR)工艺等改良技术快速发展。

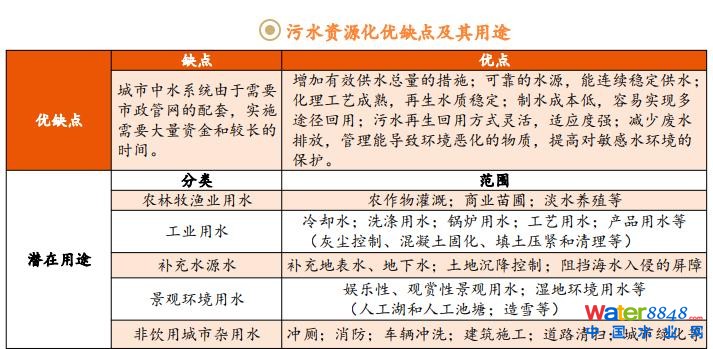

行业机遇:政策大力支持,细分领域显著受益。近期,国家出台一系列政策对污水处理率、各类水体水质等级、污泥无害化处置率、污水再生利用水平等提出更高要求,“十四五”提标改造投资空间约800亿元;我国污泥无害化处置比例仅为40%,污泥无害化资源化处置水平有较大提升空间;国家鼓励工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水优先使用再生水,污水深度处理迎来发展机会。

投资建议:提标改造、再生回用、污泥处置存良机。随着污水处理厂提标改造以及污水资源化的推进,能够实现生物污水深度处理的膜技术在未来有较强的适用性,建议关注碧水源、三达膜、金科环境等。提标改造对现有污水处理厂在投资、占地面积、处理效率、运行成本等有较高的要求,低成本高效率的新工艺有望获得市场青睐,建议关注金达莱。国家政策导向将推升污泥无害化处置及资源化利用需求,提供污泥解决方案及前端污泥处理设备的公司将受益。建议关注复洁环保及相关处置污泥的固废公司。

产业现状 | 我国水资源短缺,污水资源化是重要缓解途径

根据《中国统计年鉴》,2018 年中国人均水资源量为 1971.8 立方米/人,仅为世界平均水平的 1/4,是全球人均水资源最贫乏的国家之一。全国有 11 个省(自治区、直辖市)人均低于1000立方米的缺水警戒线。

水资源短缺将直接导致农业用水和工业用水的短缺,同时带来生态系统恶化和生物多样性破坏,将严重威胁人类生存。水资源短缺已经成为了制约社会、经济发展的重要因素之一。

解决水资源短缺的方式一般包括一下几种:跨流域调水,地下水超采,提高用水效率,雨水、海水淡化及污水的再生回用。

污水的再生回用是缓解水资源短缺的重要途径之一。

资料来源:中国统计年鉴,《城市污水再生利用分类》(GB/T 18919-2002),平安证券研究所

产业现状 | 我国污水处理发展历程

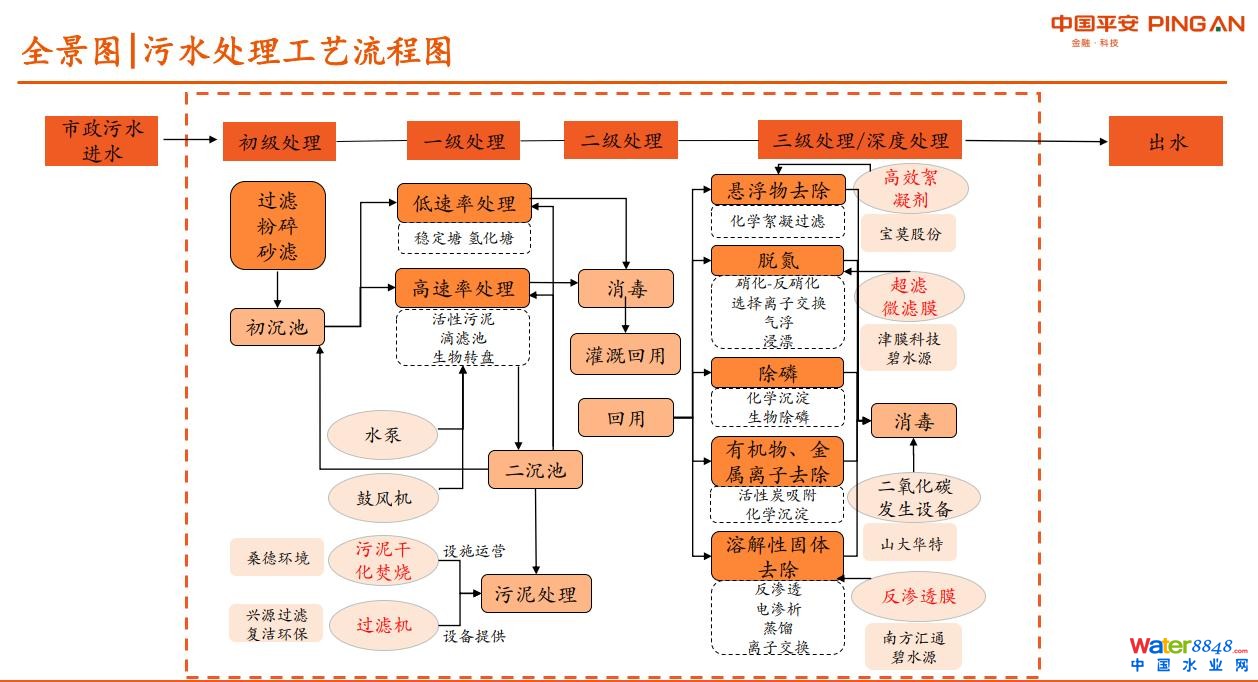

污水处理是指通过专业处理手段去除或降低不同类型污水中的固体污染物及有机污染物,令被净化的水质能够达到再次使用或排放要求的过程,目前污水处理在农业、石化、医疗、餐饮等领域已被广泛普及。污水按来源可分为生产污水、生活污水及被污染的雨水。生产污水可分为工业污水、农业污水及医疗污水,其中以工业污水为主。目前生产污水中的工业污水和生活污水处理为污水处理行业重点处理对象。

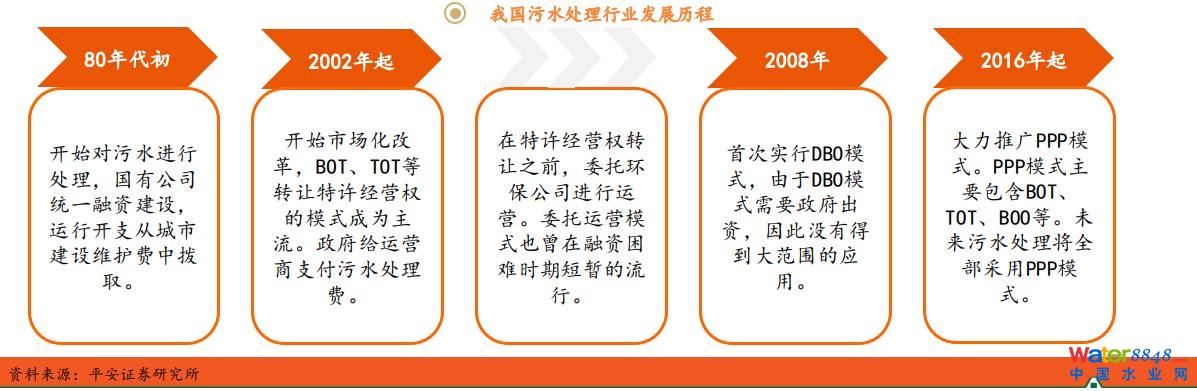

我国从80年代初开始对生活污水进行处理,主要由国有公司统一融资建设;2002年起,开始市场化改革, BOT、TOT等转让特许经营权的模式成为主流;2016年起,政府开始大力推广PPP模式。

产业现状 | 生活用水量持续增加,生活污水是主要来源

全国用水现状:近年来,我国的总用水量缓慢降低,从2014年6095亿立方米变动为2019年5991亿立方米。同时,工业用水和农业用水作为最主要的用水方式近6年的用水量在缓慢降低。而生活用水量则相反,近年来逐年递增,从2014年的767亿立方米持续增长至2019年的877亿立方米。

全国污水排放现状:中国城乡建设统计年鉴数据显示,我国城镇污水排放量持续上升,2018年达到620.52亿立方米;2017年我国废水排放总量为699.7亿吨,但仍维持在较高水平,污水处理工作刻不容缓。在2017年的所有废水排放中,工业废水排放量181.6亿吨,占总排放量的26.0%;城镇生活污水排放量517.8亿吨,占总排放量的74.0%,城镇生活污水占比逐年升高,已经成为污水的主要来源。

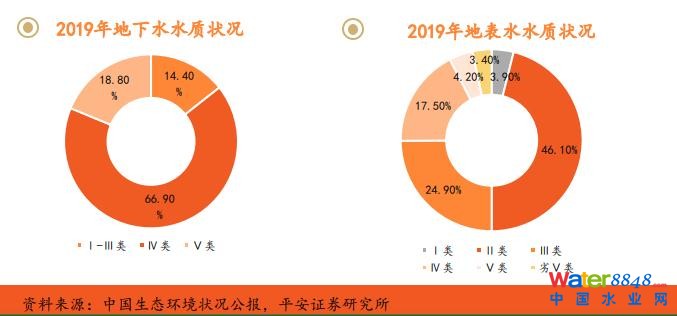

产业现状 | 水环境虽整体改善,但地下水污染仍比较严重

地表水、重要河流、重要湖泊水质情况持续改善。根据中国生态环境状况公报,地表水、重要河流、重要湖泊中IV-劣V类水体占比持续下降,并且地表水优良水质占比、长江流域总体水质已达到政策规划要求,反映出水体治理有一定成效。重点流域水生态环境保护“十四五”规划编制工作推进会上提出了“有河要有水,有水要有鱼,有鱼要有草,下河能游泳”的要求,“十四五”规划将在水环境质量改善的基础上更加注重水生态保护修复。

地下水污染仍比较严重。根据中国生态环境状况公报,2019年质量极差的地下水比例为18.8%,超过了国务院《“十三五”生态环境保护规划》中控制质量极差的地下水比例为15%左右的规划要求。“十四五”时期,将推动地下水保护工作,重点关注用于生活饮用的地下水,一方面通过地表水的治理防范地下水污染,另一方面要确保地下水型的饮用水源地的安全、依法清理地下水型的水源保护区内违法违规的生产项目。

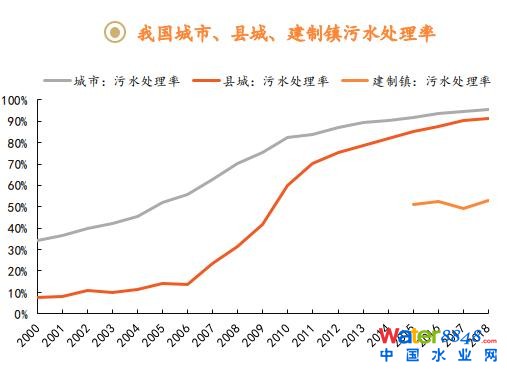

产业现状 | 城镇污水处理全面普及,“十四五”加大提标改造力度

自2002年实施特许经营以来,我国污水处理率大幅上升。根据《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》,到2020年底,城市污水处理率应达到95%,县城污水处理率应不低于85%,京津冀、长三角、珠三角等区域提前一年完成目标。污水处理设施规模应由2015年底的21744万立方米/日提升至2020年底的26766万立方米/日,增量为5022万立方米/日,复合增速达4.24%,提标改造污水处理设施规模 4220 万立方米/日,预计“十四五” 进一步推进提标改造。

截止2018年,我国城市和县城污水处理率分别为95.49%、91.16%,均已完成“十三五”目标;而建制镇污水处理率为53.18%,与2020年70%的目标仍有较大差距。

技术发展 | 常规技术成熟,改良工艺不断涌现

目前水环境治理技术,除物理化学方法外,其他基本属于生物法的范畴。生物法在专业上分为活性污泥法和生物膜法两大类。

• 生物膜法技术原理:利用附着、包裹生长于某些固体载体表面的微生物形成生物膜,对水中的有机污染物、氮等进行处理。

• 活性污泥法技术原理:在人工充氧条件下,对污水和微生物群混合培养形成活性污泥,利用活性污泥的生物吸附作用分解去除污染物质。

• 从污水生物法处理的发展历史看,生物膜法先于活性污泥法诞生,早期的生物膜法虽然和活性污泥法相比,具有生物量高、净化效果好和能耗低的特点,但由于其水力负荷和有机负荷较低,在大型污水处理项目的应用受到限制。因此,目前国内污水处理厂多采用活性污泥法及其衍生工艺,如:A2O 工艺、SBR 工艺、氧化沟工艺、AO 工艺等。

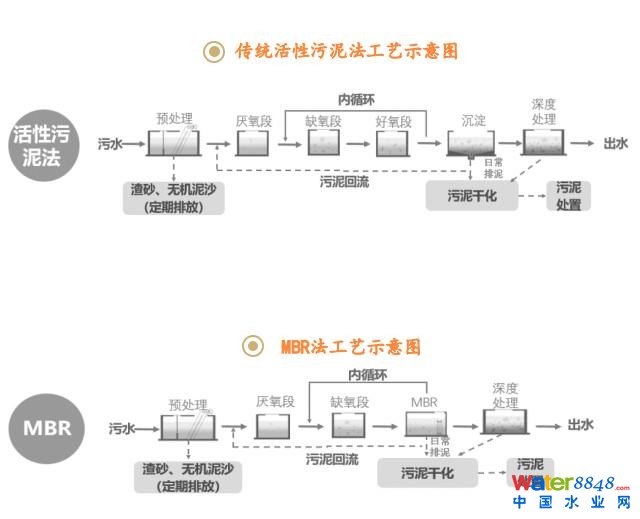

技术发展 | 传统技术——活性污泥法、MBR工艺

活性污泥法工艺:活性污泥法中通过厌氧、缺氧和好氧条件的切换,能够实现一定程度的有机物、氮和磷元素的去除,实现污水的净化。然而,活性污泥法有单位体积的池体处理能力无法进一步提升、池体占地面积大、无法满足冬季的污水处理要求以及无法兼顾氮和磷去除等不足。

膜生物反应器(MBR)工艺:是指一种将膜分离技术与传统生物处理技术相结合的水处理工艺,属于生物膜法,其主要工艺原理是用膜分离技术取代传统活性污泥法的二沉池和常规过滤单元,实现了高效固液的分离和生物菌群的截留,目前已在国内大规模推广。与活性污泥法相比,MBR工艺能够成倍提高污水处理效率,有着节省污水处理设施占地、出水水质能够直接用于中水回用、抗冲击能力强以及工艺流程更简化等优点。

技术发展 | 改良技术——BAF、FMBR、MBBR

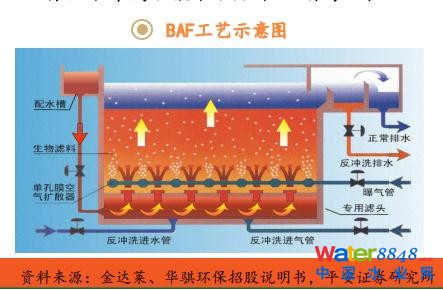

曝气生物滤池(BAF)工艺是从20世纪80年代末起,在普通生物滤池的基础上,对生物膜反应器结构、滤料载体及曝气系统创新改进、增设反冲洗系统的新型污水处理工艺,其实现了自动化控制,能承载的水力负荷和有机负荷相较活性污泥法大幅提升。BAF工艺在欧美和日本等发达国家广为流行,目前随着我国对排水标准的提高,越来越多地用在了污水厂提标改造上。

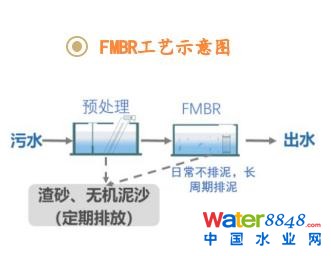

兼氧膜生物反应器(FMBR)工艺是金达莱公司自主研发的利用微生物作用实现同一单元、同步降解污水中的碳、氮、磷等污染物的新型污水处理工艺,构建了微生物平衡共生、内源循环的生态系统,该工艺具有工艺流程短、集成度高,出水稳定、水质好,有机剩余污泥量大幅减少,综合成本低等显著优势。

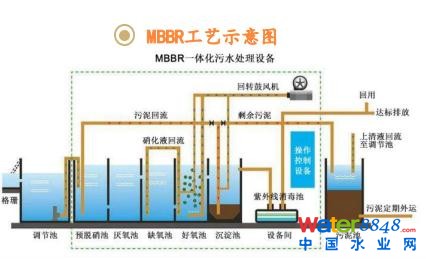

移动床生物膜反应器(MBBR)工艺是一种高效的利用微生物进行污水处理的技术,通过向反应器中投加一定数量的悬浮载体,提高反应器中的生物量及生物种类,从而达到提高反应器的处理效率和效果。该工艺具有净化效果好、出水水质高、装备化水平高、能耗低、占地省等优点。

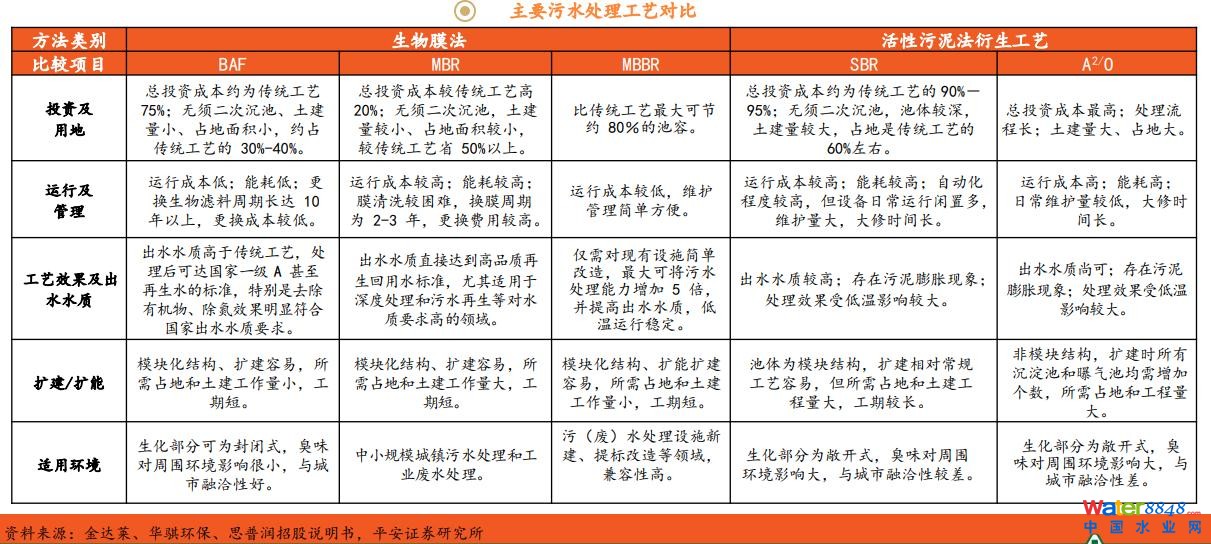

技术发展 | 改良技术适应性强,应用广泛

总体而言,水处理技术不断创新,一些技术在出水水质、投资成本、运行管理、适用性等方面相较传统的活性污泥法更有优势,未来在提标改造、污水再生回用方面具有更多的应用空间。

行业机会 | 环保重视程度提高,一系列政策出台带来广阔市场空间

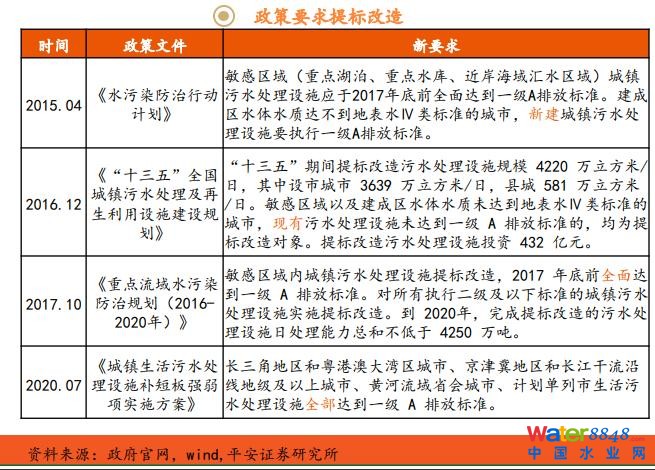

污水处理是近年来我国生态环境保护的重点领域,

“十三五”时期,国家出台一系列政策对污水处理率、各类水体水质等级、污泥无害化处置率、污水再生利用水平、污水收集管网建设等提出更高要求,旨在提升城市、县城以及村镇的水环境生态水平、推动建设清洁美丽高效的国家。

行业机会 | 污水处理厂提标改造带来广阔市场空间

污水处理厂提标改造需求带来广阔市场空间。虽然我国污水处理率已处于较高水平,但出水水质还有待提升。随着我国对环境保护的要求不断提高,越来越多的污水厂排放标准由原来的《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的二级、一级 B 标准提升为一级 A 或者更高标准,污水处理厂提标改造迫在眉睫。截止2019年底,我们统计主要上市公司一级A标准执行率约60%,提标改造空间较大。

行业机会|污水处理厂提标改造带来广阔市场空间

行业机会 | “十四五”提标改造整体市场空间约800亿元。截至2015年6月底,全国设市城市、县累计建成污水处理厂3802座,污水处理能力达1.61亿立方米/日。其中,一级A项目约860个,日处理能力2925万立方米,约3000多座污水处理厂达不到一级A排放标准,约有77.38%(按照水厂平均规模计算,约1.25亿立方米/日规模)的污水处理厂需要提标改造。假设“十三五”期间新建污水处理设施都是一级A水平,且规划的4220万立方米/日提标改造规模完成改造,则尚有8000万立方米/日规模的污水处理设施需要提标改造,占污水处理整体规模比例约50%。根据执行一级A标准的平均比例60.7%,提标改造单位投资约1000万元/万立方米/日,据此估计,未来污水处理提标改造投资空间约800亿元。

提标改造涉及的MBR、MBBR、BAF等新工艺及相关膜材料、水处理剂企业会受益。污水处理厂提标改造带来广阔市场空间。

行业机遇 |“泥水并重”,污泥产业迎来发展机会

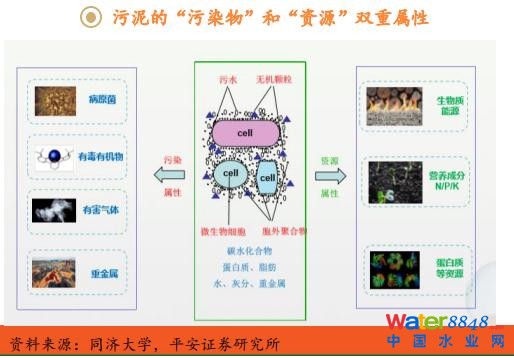

污泥是污水处理的附属品,由原污水中的固体物质和污水处理过程中所产生的固体物质组成,具体产量取决于排水体制、进水水质、污水及污泥处理工艺等因素。

污泥兼具“污染物”和“资源”的属性,其成分复杂,既含有毒、有害物质,也含有丰富的营养物质,对污泥进行无害化处理对治理污染是必要的,同时处理后的污泥可进行资源化利用,如作为土壤改良剂和植物肥料,处理过程中产生的沼气可发电、发热。

2019年我国污泥产生量预估已超过6000万吨,由于污水产生量和污水处理率不断提高,污泥产生量仍将继续增加,预计到2025年污泥产生量达到9000万吨。