“双碳”战略下,无热干化技术双向链接污泥 “低碳”处理处置上下游产业链

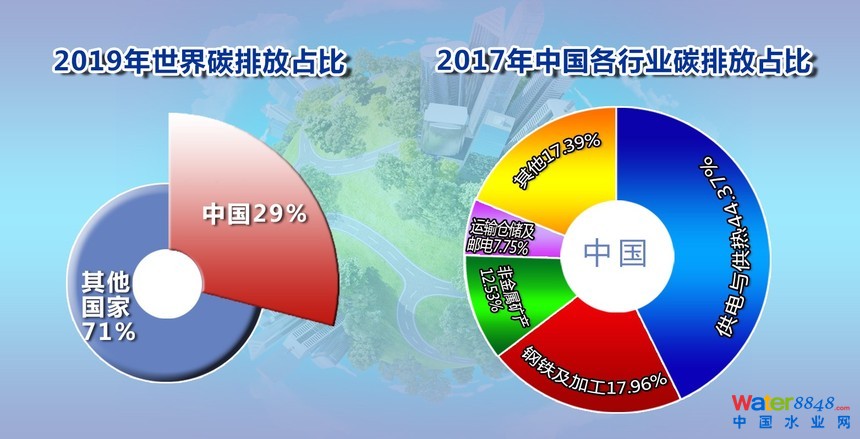

2019年,中国碳排放总量位居全球首位。碳排放的来源决定碳中和目标下的减碳路线。我国碳排放主要为供电供热,所以某种程度上说“节电就是减碳”。

据全球能源巨头BP集团统计数据显示,2019年全球碳排放总量达到341.69亿吨,而中国碳排放总量达到98.26亿吨,位居全球首位,占比约29%。

中国碳核算数据库(CEADs)数据显示,2017年碳排放的主要行业——供电与供热44.37%、钢铁冶炼及加工17.96%、非金属矿产12.53%、运输仓储及邮电7.75%,其他17.39%。

废弃物处理在碳减排效果中贡献度超出其他行业约30%

尽管在“碳达峰、碳中和”目标导向中最先被关注的是电力、能源、光伏等企业,但环保作为实现“碳达峰、碳中和”的重要路径,在双碳政策背景下也备受关注。对环保行业而言,尽管废弃物处理的碳排放量在全行业中占比不高(约占3%),但在碳减排效果中贡献度远超其他行业(约30%)。

污水碳减排注重点:污泥

我国气候变化第二次两年更新报告:废水与固废处理碳排放量占全社会总量1.6%,污水处理行业虽然在碳排放中占比较小,但涉及社会民生,影响巨大。而污水中约有50%污染物聚集在污泥中,是污水碳减排注重点。在过去很长时间里,无序填埋造成逸散性温室气体排放,污水及污泥处理处置技术、工艺、路线、方式,都将该行业碳减排产生影响。

污泥干化过程中减少碳排放成为目前市场竞争的重要抓手。

与其他污泥处理和处置工艺相比,污泥焚烧发电具有双重减碳优势,用焚烧工艺解决污泥处置问题可大大减少污泥处理处置过程产生的二氧化碳排放量,这也能看出,污泥焚烧处置在碳减排的优化空间相对较大;另一方面由焚烧带来的发电产品可替代不可再生能源的消耗。

但从污泥处理自身工艺来看,几乎所有处理技术均需消耗能源和资源,这就不可避免产生二氧化碳。因此在核算碳减排量时,首先需要摸清各环节的碳排放情况,并梳理高耗能高碳排量点。就《“十四五”规划纲要》中“推广污泥集中焚烧无害化处理”而言,污泥在焚烧前必须经过干化处理,干化处理过程能耗高,增加温室气体排放,就是必须摸清和解决的高碳排量点,所以,干化过程中减少碳排放成为目前市场竞争的重要抓手。

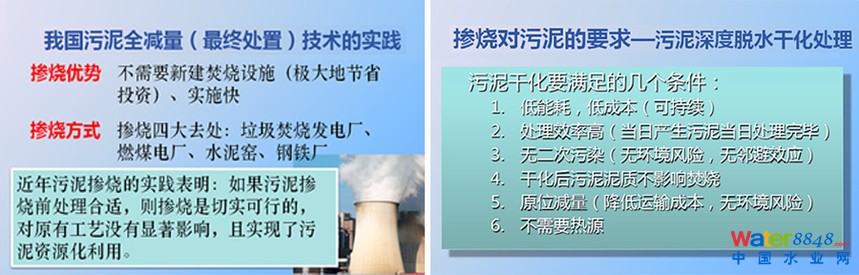

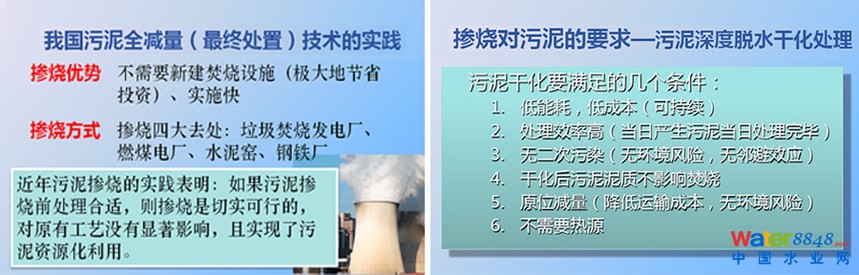

污泥掺烧可行的前提是:污泥干化,且干化后的污泥泥质不影响焚烧

以上污泥处理处置碳减排路径来看,在“双碳战略”下有很多机会和空间待挖掘。具有全产业链的污泥处理处置企业相对具有更大的市场空间和优势。而减碳技术突破是其中重要而关键的因素。

这里我们理解的污泥干化工艺并不一定都适合焚烧,这跟污泥干化处理技术和工艺有直接关系。污泥之所以可以焚烧,是由于污泥颗粒中含有大量有机质,焚烧产生热能。就无热干化技术而言,脱水和干化过程不添加影响污泥中有机质变化的辅料,尽量保留了污泥中有机质含量,所以在与垃圾等协同焚烧过程中起到了助力作用,其“发热量高、耐烧、稳定”的特点较为显著。

污泥脱水干化是污泥处理过程中碳排放最大的环节,解决这一环节碳减排,就成功连接了污泥焚烧,形成产业闭环。

污泥无热干化技术,是一种低碳、低成本、高减量,主要服务于掺烧的污泥干化技术。改变了以往湿污泥通过加热,蒸发掉污泥中水分的方式,自主研发新型脱水药剂,脱水和干化设备。采用化学+机械的方式,能耗作为压榨的动力来源而非加热干化过程,如此能耗直接下降4/5。且以10分钟脱除污泥中60-70%水分的高效率大大提升了效率。

无热干化技术正是在污泥脱水干化这一碳排放量较大的环节中极大的降低了能耗,助力碳减排。未来或在污泥处理处置及资源化全产业链条中紧密链接的一环。

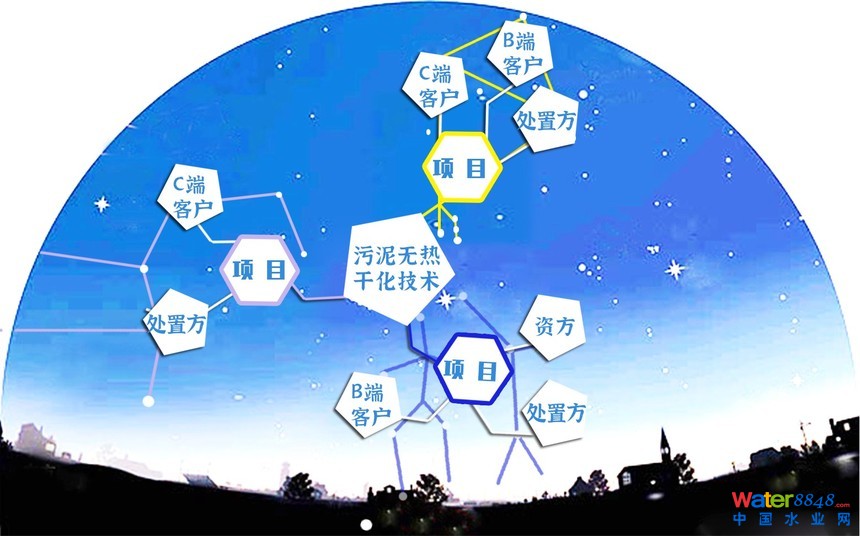

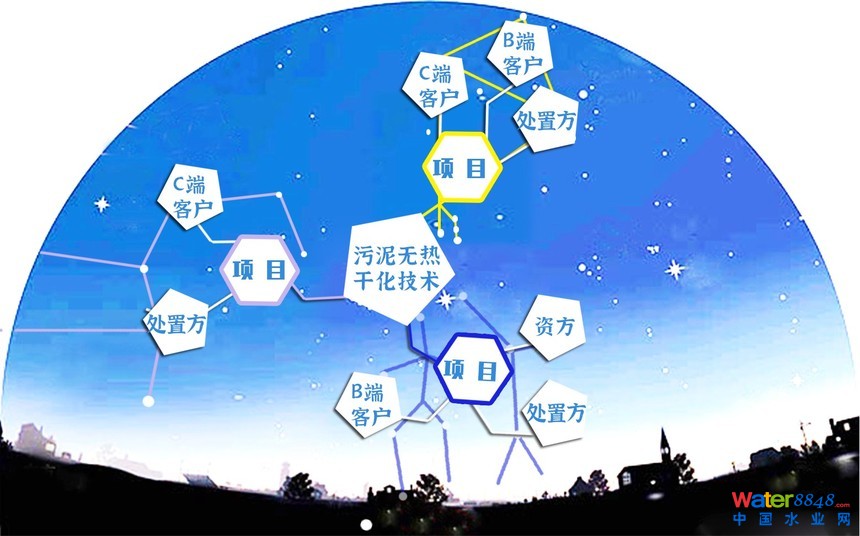

然而,污水处理+污泥处理+污泥处置+资源化全链条仍未形成产业闭环,存在明显的污水处理与污泥处理,污泥处理与资源化,资源化与减碳脱钩现象,这就造成资源与技术脱钩,行业发展水平受到制约,监管困难等困境。资源整合,行业内联合,才能从点上突破转变为系统优化,从局部发展转变为全面发展。

我们常把自己比做一枚棋子,未来我们愿意以结果提前,自我退后的心态,与上下游各方展开各种形式的合作,在污泥全减量、资源化,乃至“无废城市”建设中发挥能效。