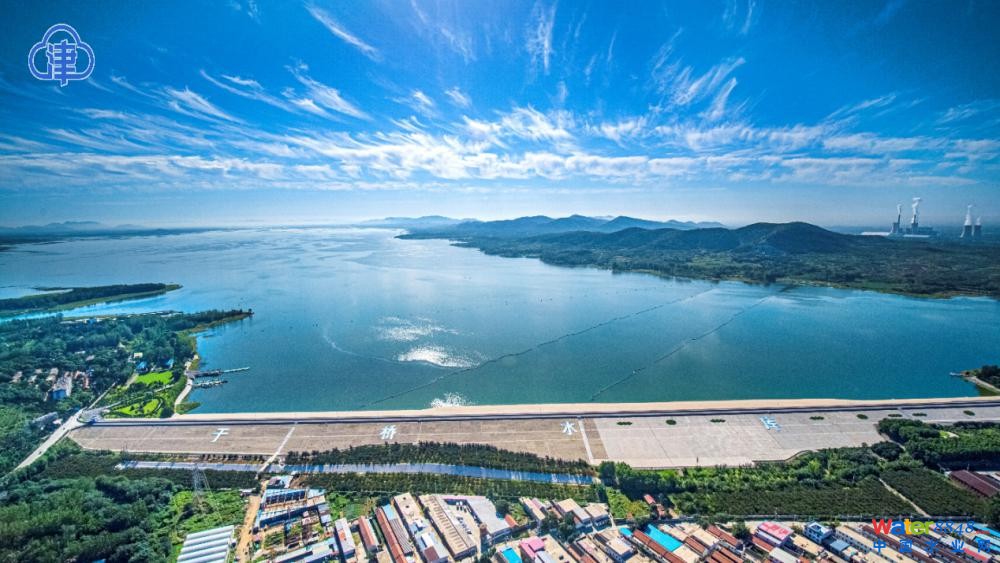

天津北方网讯:8 月 12 日,由驻津央企中交天津航道局有限公司实施的于桥水库清淤试点工程坝前清淤部分全部完工,恢复有效库容约 30 万立方米,标志着这项关乎天津市民生供水和防洪安全的关键工程取得重大阶段性突破。这场为天津 " 大水缸 " 剥离积淤的工程,正在以科技力量书写着生态修复的新篇章。

于桥水库现场,环保挖泥船 " 浚江 "" 浚湖 " 输泥管线如梭般横织水面,完成了于桥水库清淤试点工程坝前区域最后一管淤泥的吹送。施工期间,中交天航局项目团队秉持 " 生态优先、安全第一 " 理念,创新应用环保施工工艺,克服复杂挑战,在恢复有效库容约 30 万立方米的同时,实现了施工全程零事故、零污染,为后续工程推进及水库水质改善与调蓄能力提升奠定了坚实基础。

作为国家级重要饮用水源地和引滦入津工程的核心调蓄库,于桥水库长期承担着保障天津城市命脉的重任。然而,长期淤积导致水库库容萎缩,加之历史污染影响,水库水质还面临富营养化加剧的风险,生态修复迫在眉睫。2024 年 4 月,天津市于桥水库清淤试点工程正式开工建设,中交天航局成功第 1 标段,预计将对坝前与入库河口两大区域在 967 天内完成总量 771 万立方米的清淤——淤泥量足以填满 3000 多个国际标准游泳池,规模之大堪称 " 水下愚公移山 "。

带水清淤不 " 停水 ",科技解锁生态保护密码

传统水库清淤往往采取 " 排水挖泥 " 的粗放模式,不仅影响供水,更易对水生态造成二次破坏,而在于桥水库工程中,中交天航局则亮出了 " 带水清淤 " 的技术利剑。10 艘装配环保螺旋绞刀的疏浚船列阵库区,采用 " 薄泥层高浓度疏浚 " 工艺,将底泥扰动扩散幅度降低 60%,最大限度减少对水体的干扰。北斗卫星定位系统的加持,更让清淤精度控制在厘米级,确保每一寸淤泥都被精准清理。

清淤的核心不仅在于 " 挖得出 ",更在于 " 处理好 "。在施工过程中,清淤船直接吸出的淤泥混杂着砂石、贝壳等杂物,必须要经过脱水才能实现再利用。针对两大区域的不同底泥特性,项目团队坚持 " 量体裁衣 ":坝前区域运用板框压滤技术,入库河口则采用相变式真空预压技术。经脱水处理后的底泥实现从流动的 " 泥浆粥 " 到可塑形的 " 湿润橡皮泥 " 的转变,统一达到 " 含水率、土体压缩率>15%" 的硬指标,为后续资源化利用奠定了坚实基础。

余水处理技术也同样含 " 绿 " 量满满。为保障工程产生的 2845 万立方米余水处理严守生态红线,项目创新采用 " 两级沉淀 + 澄清 " 工艺进行闭环处理,并依据区域环境敏感性实施分标管控:坝前区域排放悬浮物(SS)控制在≤ 200mg/L,生态更敏感的河口区域则执行≤ 150mg/L 的更高标准。这一指标不仅远低于工业污水排放≤ 400mg/L 的常规标准,更在生态保护与工程推进之间找到了最优平衡点,确保了水环境的安全无虞。

从 " 淤渣 " 到 " 沃土 ",淤泥变身生态修复宝藏

清淤工程绝非简单的挖泥与废弃物处置,更是一场 " 点泥成金 " 的生态奇迹。过去,淤泥处置曾是行业难题,传统晾晒法需占用大量土地且容易产生二次污染,那么如何将让水库的淤泥重焕价值?项目筹备时的专家检测带来了希望。经研究发现,于桥水库底泥有机质含量比普通土壤高 30%-50%,是农田土壤的 3 倍,与东北黑土地的中最肥沃的区域相比也毫不逊色,堪称 " 天然肥料 ",极具农业改良价值。

然而,将淤泥转化为沃土并非易事。经初期板框压滤处理后,淤泥含水率始终在 75%-80%,远高于 30% 的沃土标准。面对从未遇到的难题,项目团队采用 " 烘干称重法 " 对 10 批次泥饼反复检测,在实验室一夜夜的灯火通明中,在无数次调整污泥调理剂配比与压榨压力的调整中,项目团队终于成功将淤泥含水率降至 28%,且有机质含量依旧远超普通农田土壤,实现了从 " 生态负担 " 到 " 资源宝藏 " 的华丽蜕变。

如今,这些新生的沃土正奔赴新的使命。一部分被运至水库前置库区," 塑造 " 生态岛屿,种植水生植物,构建水下森林净化水质。另一部分则预期填入临镇的废弃砖厂矿坑,让昔日疮痍之地重焕绿意。" 底泥种植试验田是项目部持续推进绿色发展的新起点 " 项目经理布如猛展望道," 后期还将计划用底泥填充到废弃矿区,让淤泥‘重生’,为大地添绿。"

再回看,于桥水库畔已见生态蝶变。候鸟迁徙季,成千上万只白鹭掠过如镜湖面;岸边养鸭的栅栏消失了,村落垃圾与污水处理也实现了集中处理,村民们站在岸边,看着凌凌库水,笑意里藏不住对好日子的满足。中交天航的建设者们正以智慧和汗水证明,生态治理与高质量发展从来不是单选题。于桥水库的焕新之路,恰是中国式现代化生态文明建设的生动实践。(津云新闻记者 刘畅)