- 前言 -

刚刚过去的2019年是污泥处理事业开创25周年。当前疫情肆虐全球的情况下,为深入专注地总结回顾一下过去提供了可能,同时也有必要为未来发展道路修正一下方向。机械工业有机固废生物处理与资源化利用工程技术研究中心官网(www.owtr.org.cn)与公众号(OWTR)同步推出“堆肥技术的昨天、今天、明天”专辑,共分八个系列:污泥工程经典案例系列、先进堆肥技术介绍系列、中国原创-SACT技术系列、堆肥“大脑”-工程设计系列、堆肥“骨骼”-设备与自控系列、“污泥去哪儿?”-污泥处置系列、“华山论剑”-有机固废相关技术综述系列、堆肥概念厂系列,预计推文合计60篇,欢迎关注及参与讨论。

《中国城镇污水厂污泥成分分析与处置路线评述》

王涛

(原文刊载于西南给水排水,2015,37(5):58-65,本文在原文基础上稍作改动)

摘要:解决污泥问题,“处置决定处理”。根据25座城市的90座污水处理厂的污泥营养成分和重金属检测数据,显示了污泥土地利用处置前景。根据《GB/T23484-2009城镇污水处理厂污泥处置 分类》中给出的四类共11条处置路线,通过对这些路线进行技术特点、应用情况对比和对应泥质标准分析,给出了适用处置路线选择顺序:农用、园林绿化、土壤改良、垃圾混烧、制水泥;并给出当上述五种情况均不满足时的解决方案——GI土地利用模式。

关键词:污泥 污泥成分 营养成分 重金属 处置 土地利用 GI

0.前言

污泥处理处置技术路线问题已争论多年。解决这一问题,“处置决定处理”是业内共识。但在实际工作中似乎没有一条“行的通”的处置路线:填埋,占地,无法持续?!土地利用,面临重金属等物质污染土壤环境的风险?!焚烧,面临尾气尤其是二噁英、重金属等物质污染大气环境的风险?!对问题的发现与澄清往往是解决问题的最基础的步骤,上述问题在工作中被反复出现,那么究竟需要澄清什么?

第一应澄清中国城镇污水处理厂目前污泥成分究竟如何,二次污染风险究竟有多大,蕴藏资源价值究竟有多少?

第二应结合中国污泥泥质情况研究澄清各类处置方法适用性和经济可行性,研究应秉持以下原则:

(1)守法原则。必须尊重现行法律、法规和标准要求,严格对照这些要求以指导我们的行为;政策、标准若出现模糊不清的情况,应依据国家标准、行业标准、政策文件的顺序采纳,政策文件应遵循技术政策、技术指南的顺序采纳。

(2)可持续原则。处置过程应为可持续循环过程,并且循环周期应在可接受范围之内。

(3)影响最小原则。作为污染治理消纳工程,影响最小原则包含两方面含义:一是达标污染物排放范围最小,对人体影响最小;二是如监测污染物超标排放,所造成的影响最小,且具备补救手段。

(4)尽可能原位处置原则。污染物处置区域与产生、处理的区域应尽可能一致,防止在迁移过程中发生的二次污染。

1.中国城镇污水处理厂污泥成分

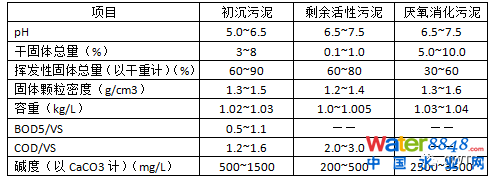

污泥究竟成分如何?《污水处理厂污泥处理处置最佳可行技术导则(编制研究报告)》(注:2010年2月环保部以《HJ-BAT-002城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南(试行)》形式发布)提供污水厂污泥基本理化成分如下表所示。

表1.1 污水处理厂污泥的基本理化成分

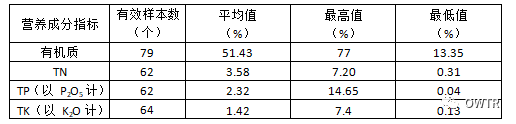

污泥的资源价值主要体现在其中蕴含的有机质和营养元素,污泥中含有污染物最集中体现在重金属方面,那么究竟实际情况如何?在“2013年度机科发展科技创新基金”支持下开展了的中国城镇污泥泥质情况调研工作给出了总体情况。本次调研共涉及北京、上海、天津、沈阳、郑州、唐山等25座城市的90座污水处理厂,处理规模从1,000t/d至1,000,000t/d,合计总处理规模为16,320,500t/d。

表1.2 中国90座城镇污水厂污泥营养物质成分汇总表

表1.3 中国90座城镇污水厂污泥重金属成分汇总表

从表1.2可以看出,有机质含量平均值51.43%,总养分平均值为7.32%,满足《NY525-2012有机肥料》中45%和5%的要求;从表1.3可以看出,重金属平均值基本符合《CJ/T309-2009 城镇污水处理厂污泥处置 农用泥质》A级农用污泥指标,全部符合B级农用污泥指标,体现了良好的土地利用前景。

2.污泥处置技术评述

2007-2011年在住建部主导下,编制出台了一批城镇污水处理厂污泥处理处置标准,其中《GB/T23484-2009城镇污水处理厂污泥处置 分类》中明确给出四类共11条处置路线。

2.1 土地利用

根据GB/T23484-2009规定,污泥土地利用是将污泥作为肥料或土壤改良材料,用于园林、绿化或农业等场合的处置方式。这里将污泥土地利用分为三个类型:

(1)园林绿化,城镇绿地系统或郊区林地建造和养护的基质材料或肥料原料;对应泥质标准GB/T 23486-2009、CJ/T362-2011。该处理路线完整、通畅,但现实工作中最大问题是各部门间利益与责任的再分配。

(2)土壤改良,盐碱地、沙化地和废弃矿场的土壤改良材料;对应泥质标准GB/T 24600-2009。该处理路线完整、通畅,但现实工作中最大问题是盐碱地、沙化地和废弃矿场资源分布不均,以及改造资金无法落实。

(3)农用,农用肥料或农田土壤改良材料。对应泥质标准GB 4284-1984、CJ/T309-2009。

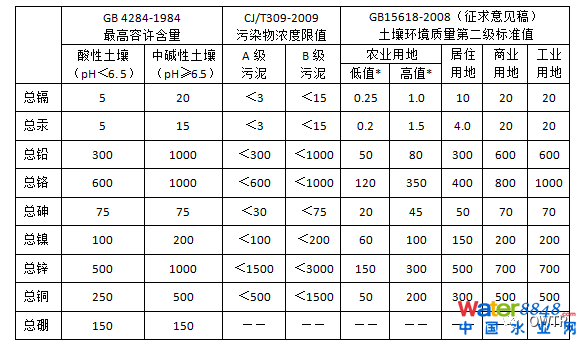

在污泥土地利用方式中,对农用的争议最大。农业部作为农业最高主管部门,多次在部门规章中对“污泥农用”加以规范。2006年颁布的《农产品产地安全管理办法》(中华人民共和国农业部第71号令,简称71号令)第二十一条规定:“任何单位和个人提供或者使用农业用水和用作肥料的城镇垃圾、污泥等固体废物,应当经过无害化处理并符合国家有关标准”;2011年发布的《农业部关于加快推进农业清洁生产的意见》(农科教发[2011]11号文件,简称11号文)规定:“严禁直接把城镇垃圾、污泥直接用作肥料”;2013年发布的《近期土壤环境保护和综合治理工作安排》(国办发[2013]7号文件,简称7号文)规定:“禁止在农业生产中使用含重金属、难降解有机污染物的污水以及未经检验和安全处理的污水处理厂污泥、清淤底泥、尾矿等。”对于“污泥农用”71号令应理解为经处理并符合标准,11号文应理解为严禁不经处理,7号文应理解为禁止未经检验处理,三个文件没有矛盾,且有关污泥农用的核心内容集中指向两个问题:处理和检验,这两个问题又有一个关键的联系——标准:处理目标就是检验标准。目前可以指导污泥农用的标准共两个:《GB 4284-1984农用污泥中污染物控制标准》和《CJ/T309-2009 城镇污水处理厂污泥处置 农用泥质》。

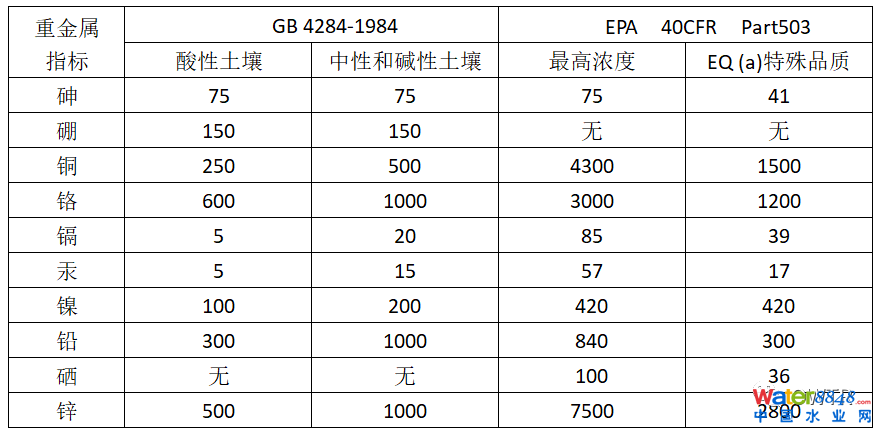

以重金属为例,将上述两个标准对比可见:Cd、Hg、Pb、Cr、As、Ni等6项指标,行标严于国标;Cu、Zn、B等3项指标国标严于行标。主要原因在于我国土壤重金属污染形势发生变化,对于非植物生长必要元素需加强控制;而Cu、Zn、B为植物生长必要元素,占作物体干重的百分数大致是:Cu 0.001%、Zn 0.01%、B 0.005%,因此适当放宽指标要求符合实际情况。

将上述指标与《GB15618-2008土壤环境质量标准(征求意见稿)》中第二级标准值和美国《EPA 40CFR Part503》相关限值进行分析比较,标准值的制定是匹配合理的,因此结合土壤本底值测定与环境容量评估后,符合上述标准的污泥进行土地利用(包括农用)是有依据的且安全、可行的。

表2.1污泥农用重金属污染物控制标准值

单位:mg/kgDS

* GB15618-2008中土壤环境质量第二级标准值农业用地按照pH分为四组,按照农用地用途分为水田、旱田、菜地三类,对应每种污染物限制共12个,“低值”为其中最低的限制,“高值”为其中最高的限制。

表2.2中美泥质重金属浓度标准对比 单位:mg/kg

2.2填埋

根据《GB/T23484-2009城镇污水处理厂污泥处置 分类》规定,污泥填埋指采用过程措施将处理后的污泥集中堆、填、埋于场地内的安全处置方式。这里将污泥填埋分为两个类型:

(1)在专门填埋污泥的填埋场进行填埋处置,即单独填埋;尚无对应泥质标准,在国内仅上海等地进行过实验性应用,目前看在中国单独填埋不具备应用推广条件。

注:过去若干年,一些地方因没有处理处置系统,将污水厂脱水污泥利用废弃地暂存、弃置的方式并不是单独填埋,其中的污泥理化性质基本不发生变化,谓之为“存量污泥”,待时机成熟仍需进行无害化、减量化、稳定化处理,且存放过程中存在安全隐患。

(2)在城市生活垃圾填埋场进行混合填埋(含填埋场覆盖材料利用);对应泥质标准GB/T 23485-2009。污泥能否进行混合填埋处置取决于两个因素:

(1)污泥本身的性质,主要是土力学性质。根据《GB/T23485-2009城镇污水处理厂污泥处置 混合填埋用泥质》:污泥与垃圾混合填埋时,要求污泥含水率<60%且混合比例≤8%;污泥作为覆盖土利用时,要求含水率<45%且横向剪切强度>25 k N/m2。

(2)填埋后对环境产生的影响。污泥无论是与垃圾混合填埋,还是作为覆盖土利用包括8项重金属指标在内的污染物指标应符合《GB/T23485-2009城镇污水处理厂污泥处置 混合填埋用泥质》表2限值要求。

随着可利用土地和填埋场资源日益枯竭,混合填埋技术也仅可作为过渡时期的一种无奈选择。

2.3建材利用

根据《GB/T23484-2009城镇污水处理厂污泥处置 分类》规定,污泥建筑材料利用指将污泥作为制作建筑材料部分原料的处置方式。这里将污泥建材利用分为两个类型:

(1)制水泥的部分原料或添加料;对应泥质标准CJ/T314-2009。

(2)制砖的部分原料;对应泥质标准GB/T 25031-2010。

(3)制轻质骨料(陶粒等)的部分原料;尚无对应泥质标准。

对比《CJ/T314-2009城镇污水处理厂污泥处置 水泥熟料生产用泥质》与《GB/T 25031-2010城镇污水处理厂污泥处置 制砖泥质》,后者在污染物限制方面总汞和总铅的要求上更加严格,并且增加了矿物油、挥发酚、总氢化物等指标;这主要是因为相对于水泥窑,制砖工艺封闭性较差,更易造成对大气环境的二次污染。

此外,砖及轻质骨料生产企业相对规模较小,承担二次污染控制系统建造运行费用将极大影响企业的市场竞争力。水泥生产企业相对规模较大,在尾气处理系统完善的基础上,将污泥进行水泥窑协同焚烧处理是一种有效的方法,但水泥窑资源分布不均以及雾霾治理力度的不断加大限制了该处置路线的应用前景。

2.4焚烧

根据《GB/T23484-2009城镇污水处理厂污泥处置 分类》规定,污泥焚烧指利用焚烧炉将污泥完全矿化为少量灰烬的处理处置方式。这里将污泥焚烧分为三个类型:

(1)专门污泥焚烧炉焚烧;对应泥质标准GB/T 24602-2009。

污泥单独焚烧经济性取决于自身热值, 有机固体的干基热值Q与焚烧存在以下关系:Q<3340kJ/kg,可燃烧但需辅助燃料;3340 kJ/kg≤Q<4180 kJ/kg,可燃烧但废热利用价值不大;Q ≥4180 kJ/kg,焚烧供热、发电均可行。中国大中型城市的城市污泥干基热值5844~19303kJ/kg(均值11850kJ/kg)。按照最高干基热值19303kJ/kg计算,折合含水率80%的收到基高位热值为3860kJ/kg,低位热值660kJ/kg;折合含水率60%的收到基高位热值为7721kJ/kg,低位热值5321kJ/kg。按照均值干基热值11850kJ/kg计算,折合含水率60%的收到基高位热值为4740kJ/kg,低位热值2340kJ/kg。由此可见,污泥焚烧热值利用经济价值较低;理想状态下,干基热值高于16450kJ/kg,并已干化至含水率60%以下的污泥在热值条件角度是符合焚烧处置要求的,在我国极少有污水厂脱水污泥符合此条件。

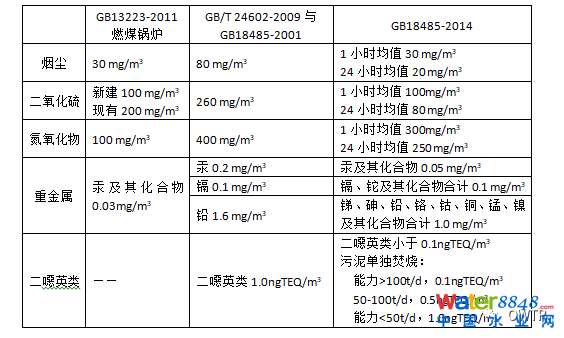

(2)与生活垃圾一同焚烧;尚无对应泥质标准,污染控制一般采用《GB18485-2001生活垃圾焚烧污染控制标准》,但对于焚烧炉大气污染物排放限制仅规定了Hg、Cd、Pb,显然与污泥泥质要求未完全匹配;这一问题在2014年5月16日发布的新版本GB18485-2014中得以完善(现有系统2016年1月1日起实施,新建系统2014年7月1日起实施),并且新版标准明确了“生活污水处理设施产生的污泥”等“专用焚烧炉的污染物控制参照本标准执行”。随着公众对废弃物焚烧行为关注的加深,焚烧标准要求的提升(注:详见下表)是政府对社会诉求的积极回应,也是企业社会责任的体现,但不可避免带来了处理成本的大幅上升,使得相对最不具经济性的污泥焚烧处置路线的前景,更趋暗淡。

(3)在工业焚烧炉或火力发电厂焚烧炉中作燃料利用;尚无对应泥质标准。特别需要注意的是:目前我国污泥焚烧应用最多的恰恰是没有相关标准支撑的火力发电厂掺烧,环评按照垃圾焚烧炉烟气标准进行,还能享受国家相关垃圾发电补贴政策优惠,这近似于将一座普通电厂直接转化为垃圾焚烧厂;但从下表不难发现污染物排放成倍增加,垃圾焚烧厂与普通电厂选址存在本质差异,周围环境将面临巨大风险,随着垃圾焚烧新版标准的实施和其它相关法规政策的陆续出台,这条路终将走到尽头。

表2.3 GB13223-2011、GB/T 24602-2009、GB18485-2001与GB18485-2014

有关焚烧炉排放烟气中主要污染物限值对比

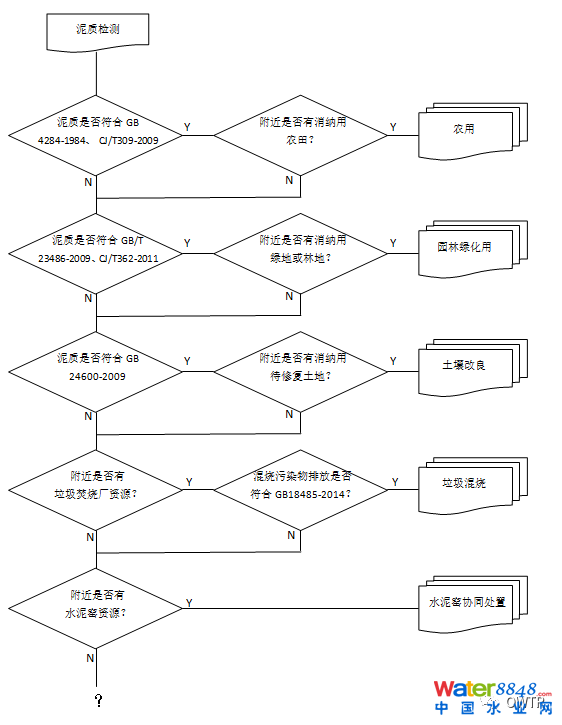

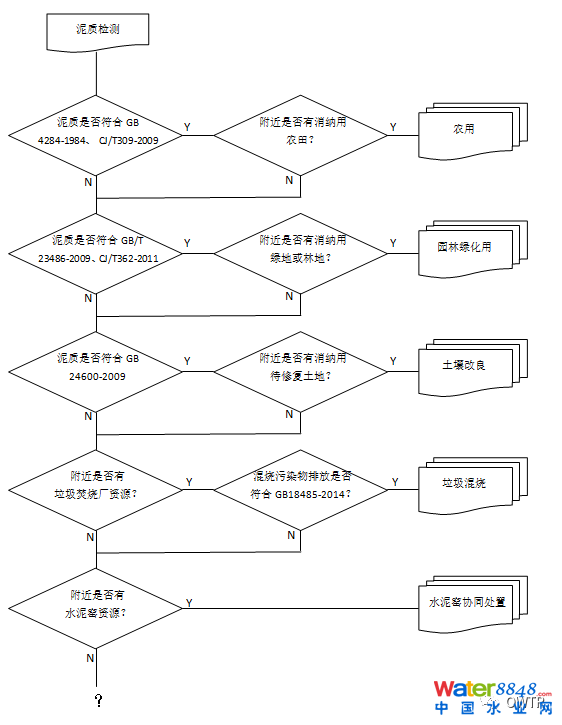

3.污泥处置技术路线选择

在上述四类11条处置路线中,单独填埋、制轻质骨料、燃料利用(电厂等混烧)等三条路线尚无专门对应泥质标准,客观存在政策风险,应被认为技术上在中国大范围使用存在障碍或缺乏条件。在实际应用中制砖、单独焚烧两条路线也由于经济性和环保等原因已基本不采用,混合填埋(含覆盖土利用)随着垃圾填埋场资源的逐渐枯竭而频临淘汰,剩余五条路线:园林绿化、土壤改良、农用、制水泥、垃圾混烧,根据环保要求的高低应采用的选择步骤如图3.1所示。

图3.1 现行标准体系下污泥处置方式选择流程

从上图不难发现,处置方式体系尚存在缺陷:当上述五种情况均不满足时,污泥如何处置?

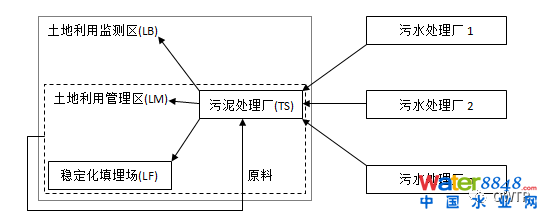

GI理念为污泥处置提供了一个新思路。通过区域功能规划,将污泥处理处置限定在一个有限的区域范围内,建立一个处于直接种植管理和实时环境监控状态下的土地利用处置体系,该体系理论上可以接纳任何泥质的污泥并能够稳定经济运行。但GI模式尚处于探索阶段,需要大量基础研究工作和标准支撑。

图3.2典型污泥集中处理处置GI结构示意图

4.结语

污泥处理处置技术路线问题已争论到目前为止尚未结束。但对于选择污泥处置方式的原则我们应可形成共识:

一方面应依据现行政策、标准,充分发现和发挥不同标准的共同特性,减轻部门利益冲突带来的影响,为处置路线确定扫清道路。

另一方面应积极创新观念,在现有六处置路线的恶基础上寻找新的、可行的处置路线,并为推广应用积累基础、创造条件。随着观念创新与基础研究工作的不断深入,相信我国污泥处理处置行业一定能够走出一条适合中国特点的“治泥之路”。

参考文献

[1]姚金玲,王海燕,余云江,等.城市污水处理厂污泥重金属污染状况及特征[J].环境科学研究,2010,23(6):696-702.

[2]赵乐军,戴树桂,辜显华.污泥填埋技术应用进展[J].中国给水排水,2004,20(4),27-29.

[3]罗春玲,沈振国.植物对重金属的吸收的分布[J].植物学通报,2003,20(1):59-66.

[4]鲁如坤,等.土壤-植物营养学原理和施肥[M].北京:化学工业出版社,1998:31.

[5]杜欣,金宜英,张光明,等.城市生活污泥烧结制陶粒的两种工艺比较研究[J].环境工程学报,2007,1(4):109-114.

[6]王涛,林阳.城镇污水处理厂污泥处置标准浅析[J].中国环保产业,2010,(11):28-31.

[7]王涛.基于GI理念的城镇污泥土地利用解决方案[J].中国环保产业,2013,(8),61-64.

[8]王涛.污泥石灰干化技术现状及处理处置过程应注意的问题[J].给水排水,2013,39(7):40-44.

[9]王涛.基于GI理念的城镇污泥土地利用解决方案[J].中国环保产业,2013,(8),61-64.

[10]王涛.污泥焚烧技术现状、存在问题与发展趋势[J].西南给水排水,2007,29(1):7-11.

①凡本网注明“来源:《中国给水排水》”的所有作品,版权归《中国给水排水》杂志社所有,未经本网授权任何单位和个人不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品,违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

②凡本网注明“来源:XXX(非《中国给水排水》)”的作品,均转载自其它媒体,仅供分享不作商业用途,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如原版权所有者不同意转载,请联系我们(022-27835520),我们会立即删除,谢谢!