12月24日,走在光明区的小路旁,鸟语花香,令人心旷神怡,再也闻不到污水臭味,也看不到黑黑的淤泥。这就是光明区自2017年8月份以来实施的“厂网一体”建设运营模式试点工程取得的成果之一。

光明区属于深圳市后发地区,海绵城市试点前,城市排水设施建设滞后,管理运营水平和质量不高,排水设施不能稳定有效运行。从而出现两个方面的问题:一是水体黑臭问题普遍,二是污水系统运行低效。

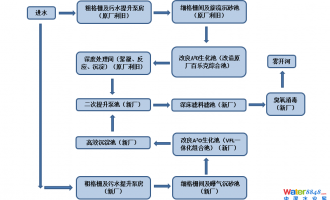

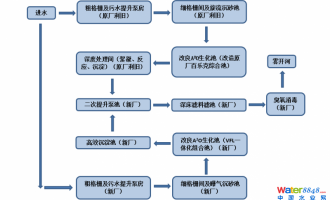

针对现有问题,光明区结合海绵城市试点契机,试点探索“厂网一体”建设运营模式,将拟建成处理能力为30万立方米/天的光明水质净化厂及其服务范围内超过1000公里排水管网整体打包运作,通过引入优质社会资本、创新公共管理模式,从而提高排水设施管理水平。

秉承具体问题具体分析的原则,光明区针对不同流域的不同特点,坚持流域统筹,划分两个流域:东坑水流域和鹅颈水流域,并分别以目标、问题为导向,有针对性地实施治理措施。

东坑水流域为新建区,其海绵城市建设以目标为导向,综合采取“渗、滞、蓄、净、排”的措施,对新建项目实施雨水径流源头减排管控,对错节乱排的雨水管网实施接驳完善,进而实现面源污染、径流峰值的源头削减,提升东坑水水质,促进长制久清,消除内涝积水点,进一步提升整个片区的城市品质和人居环境。

鹅颈水流域内凤凰村、红坳村、塘家村、张屋村、甲子塘村、瓦窑头村等6个城中村和塘家工业区、甲子塘工业区、长兴工业区等3大工业片区,为典型的高污染流域。由于排水设施不完善,雨污合流、混流等问题严重,直接导致鹅颈水及其支流水体黑臭问题。该流域海绵城市建设以问题为导向,综合采取“净、排”的措施,开展城中村及工业区正本清源、市政管网接驳完善、河道综合整治、生态补水、支流排洪渠整治等一系列措施,系统解决水体黑臭问题。

自项目实施以来,光明水质净化厂服务范围污水处理系统提质增效明显。在此基础上,光明水质净化厂服务范围内基本实现雨污分流,雨水排放系统不断完善,有效解决了试点区域存在的6个历史内涝问题和鹅颈水水体黑臭问题。