国务院批复同意,大批工程项目来了!

来源:国家固废技术情报共享平台

9月18日,国务院发布关于《南京市国土空间总体规划(2021—2035年)》的批复。其中指出,统筹水利、能源、环境、通信、国防等基础设施空间,积极稳步推进“平急两用”公共基础设施建设,优化防灾减灾救灾设施区域布局,提高国土空间安全韧性。

国务院关于《南京市国土空间总体规划

(2021—2035年)》的批复

国函〔2024〕136号

江苏省人民政府、自然资源部:

你们关于报请批准《南京市国土空间总体规划(2021—2035年)》的请示收悉。现批复如下:

一、原则同意自然资源部审查通过的《南京市国土空间总体规划(2021—2035年)》(以下简称《规划》)。《规划》是南京市各类开发保护建设活动的基本依据,请认真组织实施。南京是江苏省省会,东部地区重要的中心城市,国家历史文化名城,国际性综合交通枢纽城市。《规划》实施要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,完整准确全面贯彻新发展理念,坚持以人民为中心,统筹发展和安全,促进人与自然和谐共生,发挥全国先进制造业基地、东部产业创新中心和区域性科技创新高地、东部现代服务业中心、区域性航运物流中心等功能,融入长江经济带和长三角一体化发展战略,奋力谱写中国式现代化建设南京篇章。

二、筑牢安全发展的空间基础。到2035年,南京市耕地保有量不低于207.97万亩,其中永久基本农田保护面积不低于186.00万亩;生态保护红线面积不低于496.64平方千米;城镇开发边界面积控制在1492.53平方千米以内;单位国内生产总值建设用地使用面积下降不少于40%;用水总量不超过上级下达指标,其中2025年不超过59.1亿立方米。明确自然灾害风险重点防控区域,划定洪涝、地震等风险控制线以及绿地系统线、水体保护线、历史文化保护线和基础设施建设控制线,落实战略性矿产资源等安全保障空间。

三、构建支撑新发展格局的国土空间体系。服务构建承东启西的双向开放枢纽,深化与上海、杭州、合肥等城市的协同联动发展,加强南京都市圈国土空间开发保护利用的省际协同,促进形成主体功能明显、优势互补、高质量发展的国土空间开发保护新格局。

四、系统优化国土空间开发保护格局。加快构建区域协调、城乡融合的城镇体系,优化提升中心城区服务能级,强化江北新区区域辐射带动作用。推动长江生态保护与绿色发展,严格长江及其洲岛岸线的开发利用,加强秦淮河、紫金山、老山、石臼湖等自然生态保护与修复,保护好城镇组团间生态隔离和生态廊道,筑牢生态安全格局。保障现代都市农业空间需求,促进现代农业高质量发展。创造优良人居环境,完善城市功能结构和空间布局,协调产业布局、综合交通、设施配置和土地使用,优先保障科技创新、先进制造业和现代服务业发展空间需求,提升产业科技创新的全球影响力,为推动传统产业转型升级提供土地政策保障。建设国际航空枢纽、国家铁路枢纽和国家物流枢纽,优化港口集疏运体系结构,完善多向联通、多式联运的对外对内通道,做好重大基础设施的空间预留,建设安全便捷、绿色低碳的城市综合交通体系。统筹水利、能源、环境、通信、国防等基础设施空间,积极稳步推进“平急两用”公共基础设施建设,优化防灾减灾救灾设施区域布局,提高国土空间安全韧性。统筹安排公共服务设施布局,完善城乡生活圈,促进职住平衡;系统布局蓝绿开放空间,营造更加宜业宜居宜乐宜游的人民城市。严格开发强度管控,提高土地利用效率,统筹地上地下空间利用,有序实施城市有机更新和土地综合整治。彰显城乡自然与文化特色,健全文化遗产与自然遗产空间保护机制,保护好历史文化名城的历史城区和历史文化街区,加强历代都城格局、明孝陵等世界文化遗产和红色文化遗产保护,严格地下文物埋藏区空间管控,加强对城市建筑高度、体量、色彩等空间要素的管控引导,构建文化资源、自然资源、景观资源整体保护的空间体系,促进历史文化、山水文化与城乡发展相融合。

五、维护规划严肃性权威性。《规划》是对南京市国土空间作出的全局安排,是全市国土空间保护、开发、利用、修复的政策和总纲,必须严格执行,任何部门和个人不得随意修改、违规变更。按照定期体检和五年一评估的要求,健全各级各类国土空间规划实施监测评估预警机制,将规划评估结果作为规划实施监督考核的重要依据。建立健全规划监督、执法、问责联动机制,实施规划全生命周期管理。

六、做好规划实施保障。江苏省人民政府、自然资源部要指导督促南京市人民政府加强组织领导,明确责任分工,健全工作机制,完善配套政策措施,做好《规划》印发和公开。南京市人民政府要依据经批准的总体规划编制专项规划和详细规划,依据详细规划核发规划许可,加强城市设计方法运用,建立国土空间相关专项规划统筹管理制度,强化对各专项规划的指导约束;按照“统一底图、统一标准、统一规划、统一平台”的要求,完善国土空间规划“一张图”系统和国土空间基础信息平台,建设国土空间规划实施监测网络;建立健全城市国土空间规划委员会制度。自然资源部要会同有关方面根据职责分工,密切协调配合,加强指导、监督和评估,确保实现《规划》确定的各项目标和任务。各有关部门要坚决贯彻党中央、国务院关于“多规合一”改革的决策部署,不在国土空间规划体系之外另设其他空间规划。《规划》实施中的重大事项要及时请示报告。

国务院

2024年9月14日

来源:自然资源部、国务院,

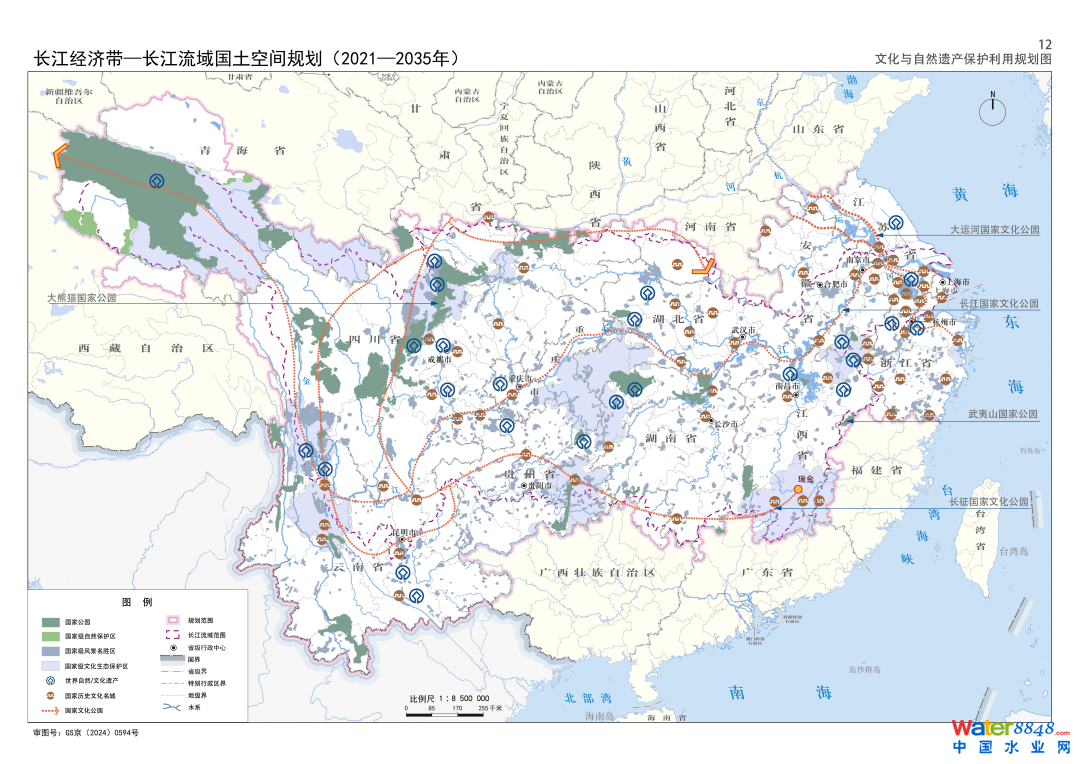

2024年2月9日,《长江经济带—长江流域国土空间规划(2021—2035年)》经国务院批复同意。

9月10日,自然资源部正式印发《长江经济带—长江流域国土空间规划(2021—2035年)》。

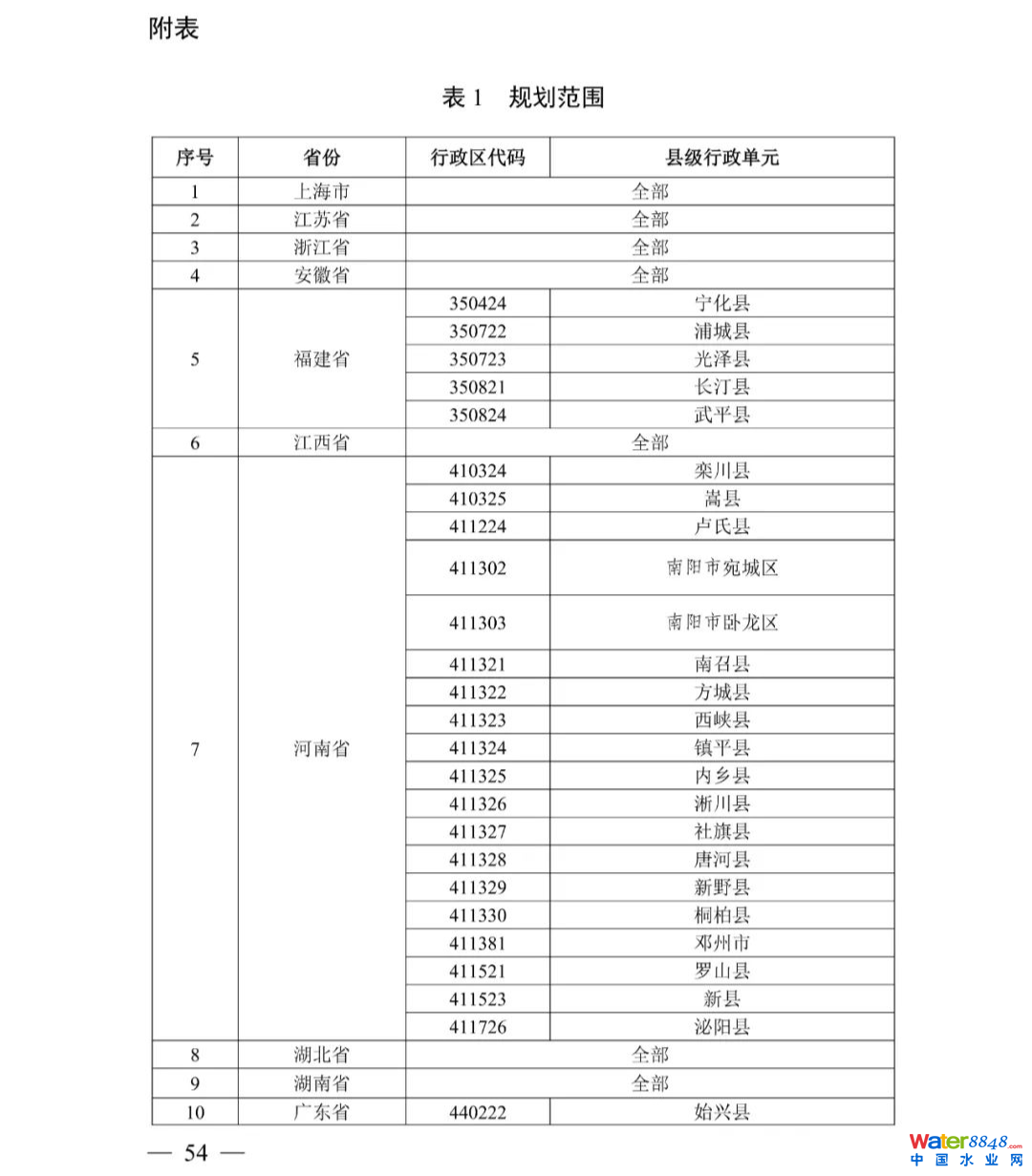

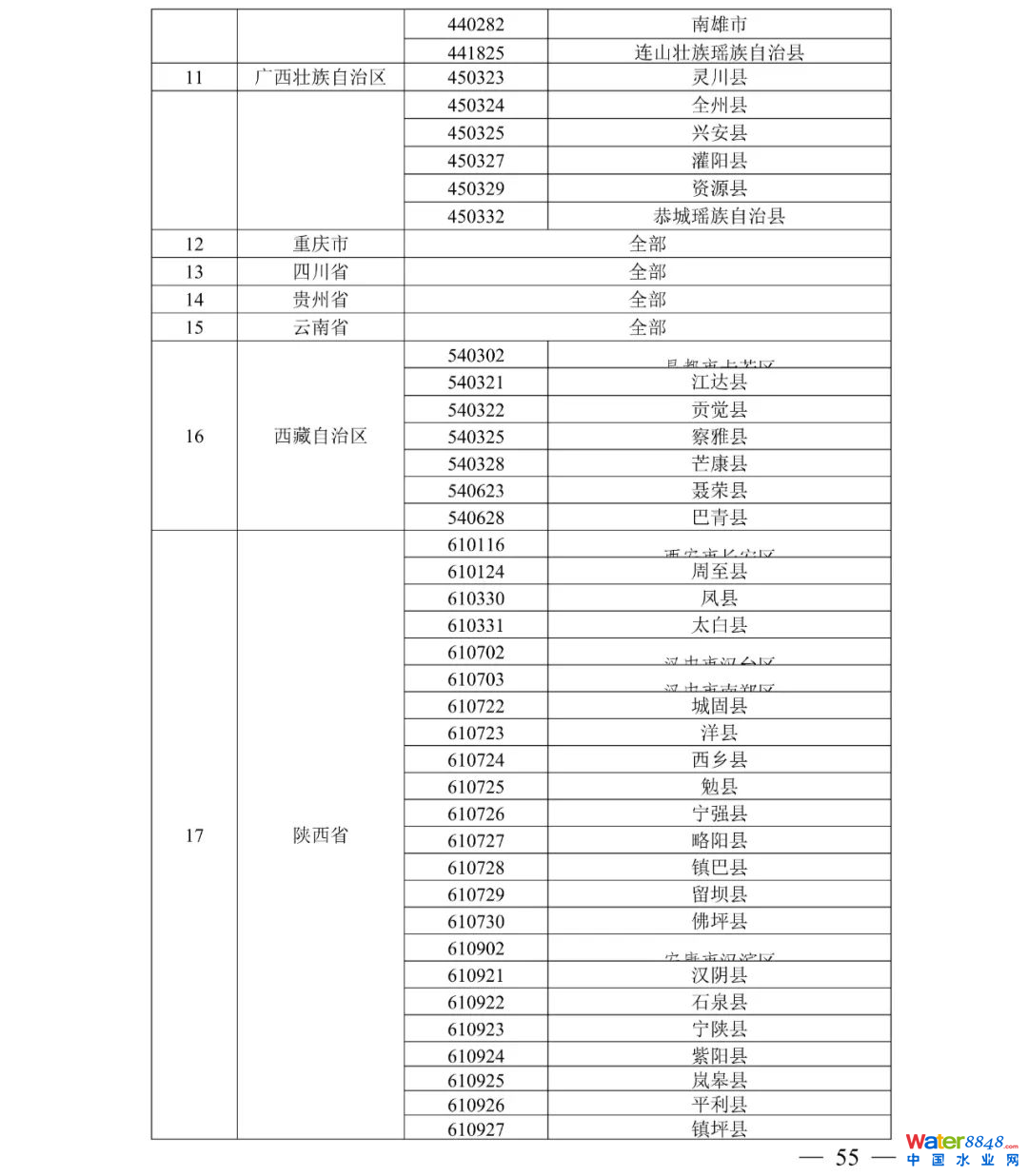

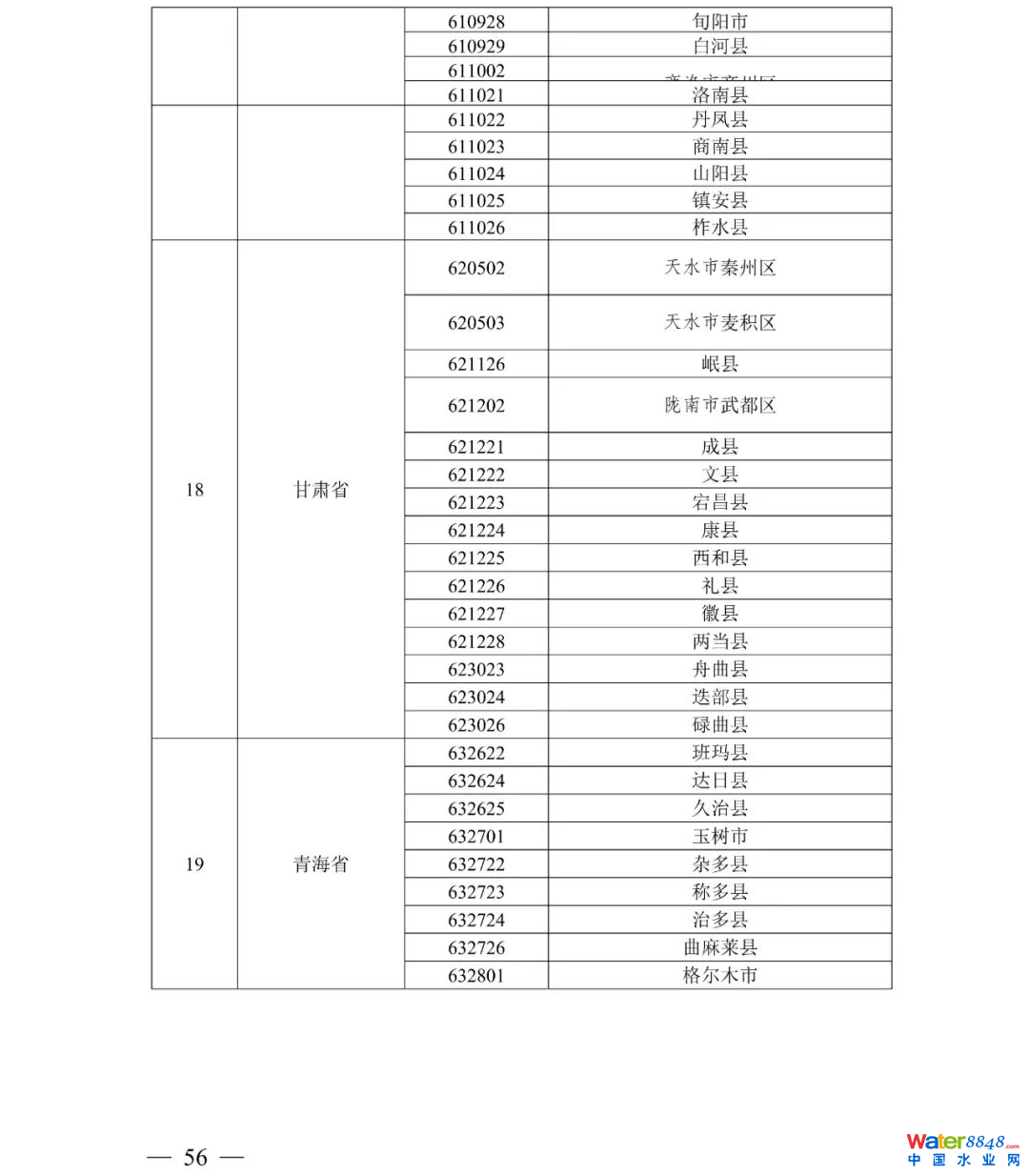

规划范围包括长江经济带11个省(市)全域,以及《长江保护法》规定的长江流域其他8省(区、市)的相关县级行政区域,共计1173个县级行政区域。规划范围包括陆域国土和内水、领海。其中,陆域面积240万平方公里。(后附规划范围详细表格)

规划期限为2021年至2035年。

构建绿色畅通的综合立体交通网

促进区域间交通基础设施互联互通。

强化长江经济带范围内城市群、都市圈和中心城市网络联结。支持建设沿江、呼南等高速铁路主通道,保障长三角、长江中游、成渝地区双城经济圈与京津冀、珠三角城市群间多径路的高速铁路通道空间需求。

支持打通兰(西)广等西部纵向高铁通道。

保障长三角、长江中游、成渝地区双城经济圈高速公路等拥堵瓶颈路段扩容改造和分流路线建设。

巩固上海、成都和重庆国际航空枢纽地位,保障长三角和成渝世界级机场群建设,提升昆明国际航空枢纽功能,支持建设合肥、鄂州国际专业性货运枢纽,增强武汉、长沙、南昌机场枢纽功能,促进长江上、中、下游机场群协调发展。提升国家综合交通枢纽城市集聚辐射能力,围绕产业空间布局,推进一体化衔接程度高的综合客货运枢纽建设。

促进武汉、长沙、南昌都市圈轨道交通发展。

畅通干支衔接的长江航运通道网络。

优化长江水运设施网络布局,增强长三角高等级航道网干支联动效能,保障京杭运河航道、淮河干线及出海航道、引江济淮航运工程建设空间。

完善长江口航道体系,畅通中下游干线航道,加强上游和支流航道建设与生态环境保护的空间协调。研究采用经济、管理等手段,推动水运环境成本内部化,进一步加强航运环境保护,推动绿色发展。

保障海河联运港口通道建设空间。

以上海国际航运中心为龙头,保障江海直达、江海联运配套港口设施建设空间。支持建设上海、宁波舟山、南京、武汉、重庆等集装箱枢纽港后方的铁路货运通道,提升沿江、沿海主要港口铁路进港率,保障重要港区新建集装箱、大宗干散货作业区同步规划建设进港铁路。

支持在成都、重庆、昆明、武汉、长沙等城市建设以铁路为核心的内陆港,发挥中欧班列集结中心集聚辐射作用。发挥武汉港区域枢纽作用,加强与长沙、宜昌、荆州、岳阳、黄石、九江、南昌等港口协作,提高对周边区域辐射带动作用。

提升港口资源集约节约利用,引导江苏、湖北、四川、重庆等省份深化沿江港口资源整合,支持现有码头提质升级。

统筹过江通道布局,在严格保护长江干线沿线生态环境,统筹和合理避让生态保护红线、耕地和永久基本农田保护红线,以及航道保护范围、禁限航区、港口岸线前提下,支持长江沿线省市跨江、拥江协同发展。

支持系统治理三峡枢纽通航瓶颈。

保障沿江铁路建设和扩能空间,扩大沿江铁路货运能力,释放沪汉蓉通道能力,支持长荆、铜九、宁芜等铁路扩能改造。

保障沿江油气运输通道网络建设空间,降低油气运输对航运依赖,支持加快川气东送二线建设,研究论证武汉至重庆成品油运输通道。

提高三峡枢纽综合通过能力,保障江北翻坝高速公路、江南/江北翻坝铁路建设空间。

保障水利、能源等基础设施建设

支持构建现代化水利基础设施网络。

推进南水北调后续工程高质量发展,支持中线引江补汉工程建设,加快东线后续工程可研前期工作,深化西线工程前期论证,重点保障引江济淮、滇中引水、引汉济渭等引调水工程建设。

以城市群、都市圈、中心城市和农产品主产区为重点,支持建设和升级改造一批重大引调水工程、重点水源工程、大中型灌区,提升城乡一体的多水源保障能力,形成多渠道多水源保障格局。加强长江上游控制性水利水电工程水资源统一调度,推进成渝地区双城经济圈水资源优化配置、水生态同保共建、水灾害联防联控。

保障能源资源开发、运输、储备空间。

统筹水电开发与生态保护,优化中西部水电资源开发利用布局,支持建设金沙江、雅砻江、大渡河、乌江等流域清洁能源基地。

保障中缅油气管道、川气东送二线油气管道、哈密至重庆特高压通道、金沙江上游外送特高压输电通道、川渝特高压交流工程、白鹤滩至华东特高压输电通道等能源输送通道空间,强化对城市群、都市圈能源供给。

保障战略性矿产资源开发空间,加大长江流域能源资源基地和国家规划矿区建设,支持绿色勘查、绿色开发。

建设长宁—威远、涪陵国家级页岩气示范区,依托四川盆地地下储气库库址资源,建设西南天然气储备基地。

在云贵高原地区、高山峡谷地区,拓展太阳能、风能等可再生能源开发、运输通道空间。在长江中下游地区,有效衔接城市功能布局,加大分布式能源、江水源热泵和储蓄能等空间保障。在具备条件的地区积极安全有序发展核电,保障核电工程建设用地,保护好极为稀缺的核电厂址资源。

优化区域防灾减灾救灾基础设施布局

防洪排涝。

以流域为单元,保障由水库、河道及堤防、分蓄滞洪区组成的现代化防洪工程体系建设空间,增强洪涝灾害防御能力,确保城市群、重要城市、重要基础设施防洪安全。

加快长江干支流及洞庭湖、鄱阳湖、太湖等大江大湖治理,加强堤防达标建设与提质升级,保持河道畅通和河势稳定,全面提高河道泄洪能力。

完成对县级以上城市、人口密集城镇以及集中成片农田平坝等河段,主要支流、湖泊、圩垸等新建(加固)堤防护岸工程达标建设。

支持流域控制性水库工程建设,保障上游渠江、沱江,中游清江水系,下游水阳江、青弋江等支流控制性枢纽建设,提高洪水调蓄能力。

加快蓄滞洪区工程与安全建设,强化蓄滞洪区土地利用、产业引导、人口规模管控。开展洲滩民垸分类治理。充分考虑气候变化引发的极端天气影响和防洪形势变化,科学提高长江流域防洪工程标准。支持水库群等水工程联合调度,发挥防洪工程体系整体优势。

地质灾害防治。

明确地质灾害重点防控区域,在滇西川西藏东横断山区、川南滇东北黔东黔西高山峡谷区、桂北黔南粤西北中山区、湘东南赣西中低山区、浙闽粤赣皖低山丘陵区、长江中上游三峡库区、陇南陕南川北秦岭大巴山区等地质灾害高易发区,限制新建项目,无法避让的,必须采取工程防治措施;避让地质灾害极高风险区和高风险区等不适宜城镇建设区域,确实无法避让的应当充分论证并说明理由,明确减缓不良影响的措施,引导提升国土空间安全韧性。

严格执行地质灾害易发区内工程建设项目地质灾害危险性评估制度,并根据评估结果落实防灾措施或配套实施相关防护工程,实现地质灾害风险源头预防。完善地质灾害调查评价、监测预警、综合治理、能力建设综合防治体系建设。

按照“宜治则治、宜搬则搬”原则,科学实施地质灾害工程治理和避险搬迁。充分考虑气候变化引发的极端天气影响和地质灾害趋势,科学提高长江流域地质灾害防御工程标准。全面提高基层防灾减灾能力和风险防御、应急处突水平。

自然灾害综合防治体系。

推进地震、洪涝、地质灾害、沿海风暴潮、极端气候事件等自然灾害综合防治体系建设,提高基础设施安全性、可靠性,增强城市应对强降雨引发的洪涝灾害能力,提升应对气候灾害能力和韧性。构建区域型、分布式、网络化的应急设施、防灾减灾救灾设施和救援设施体系。

规划范围表