南水北调被"冻"坏系流言:冰层下水流正常

原标题:

一路向北 南水会结冰吗?记者探访结冰干渠

12月12号,南水北调中线工程从丹江口水库陶岔渠首引水,丹江水一路向北流去。而随着气温降低,大家都很关心干渠内的水是不是会冻住?会不会影响通水呢?

在实时监控画面上,记者看到南水北调中线工程石邯段干渠内的水在正常流动,并没有结冰,但石家庄以北干渠内的情况就不一样了。为此,记者来到了结冰的干渠段进行实地探访。

干渠结冰会对输水造成影响吗?

1.凿冰测量 冰层厚度为9厘米

在干渠边上,南水北调中线工程易县段的工作人员,拿起专用工具在冰面上凿了下去,但冰层很厚,凿起来颇为吃力,三分钟后,工作人员凿出了一个长方形的冰洞。经测量冰层厚度为9厘米,冰层下的水温为零度。

2.水下摄像机:冰层下水流正常

经过工作人员同意,记者使用了水下摄像机,对冰层下的水进行了拍摄。通过摄像机镜头可以看到,虽然水面上冻了一层厚冰,但冰下整个干渠内的水还在正常流动,水紧贴着冰盖,结冰的只是表层的水面。

南水北调 冰期输水有防范措施

看来,干渠结冰并不会对输水造成较大影响。而对于结冰,南水北调中线工程河北段也是早有预备。从当年11月中下旬到次年2月中下旬,河北段进入冰期输水阶段。那么冰期怎么输水、又有哪些防冰措施,接着来看报道。

记者从南水北调中线局河北直管建管部了解到,随着气温的逐步降低,预计到明年1月上旬,南水北调中线工程的京石段和石邯段干渠都要结冰,长度有500多公里,结冰情况为“南薄北厚”,也就是石邯段结冰较薄,京石段结冰较厚,冰期如何保证正常输水,是在结冰前就做好了准备。

南水北调中线局河北直管建管部运行处副处长李占京:“进入冰期之前为了确保正常输水,我们要适当采取抬高水位的策略,水位抬高之后要稳定水位,稳定水位的主要作用是便于形成冰盖,冰盖在形成之后输水就是在紧贴冰盖之下确保冰盖不至于破裂。它结冰之后对我们过水断面影响是很小很小的。”

李占京介绍,冰期在干渠上看到的都是冰盖看不到水,但是输水是在冰盖下完成的。不过,在冰期输水阶段最怕的就是闸门被冻住和冰盖融化后,产生的流冰。不过这些都有预防措施,在南水北调中线工程京石段、石邯段的每个闸门都有热油融冰设备,若在闸门处发现有结冰,就会启动这些设备,将热油注入闸门,被导热的闸门就不会被冻住、影响正常调水。而为了防止流冰,在每个闸门前都设有拦冰索。

除了拦冰索之外,在闸门上游处还间隔建有排冰闸,在大量流冰出现的时候,排冰闸将流冰拦住排出干渠外,它们就不会往下游流去堵塞闸口。南水北调中线局河北直管建管部解释,南水北调中线工程进入北京和天津的渠道均为暗渠,因为暗渠气温高,所以不存在冰冻情况,冰冻主要在河北明渠内,但通过这些措施,冰期仍能保证正常输水。

流言揭秘:南水北调被“冻”坏了?

2014年12月24日11:31 新浪科技

流言:

最近,自称是“物理学博士,电脑工程师,业余投资家、财经评论家”的网友“马可安”,发表网络文章文章称,南水北调中线干渠中水流速过慢,会使工程达不到预期的年调水量。同时,大量泥沙沉淀,会“毁了中线工程”。该 文一发表,即引起网友热议,虽然原文很快被删除,但不少阅读过文章的网友,仍据此对南水北调中线工程效果产生了怀疑。结冰期到底对输水有没有影响?

真相:

【百度知道提供真相】中国工程院院士、水资源专家王浩接受澎湃新闻采访时表示,“都是外行,在那瞎咋呼,不予置评”。他同时表示,结冰期输水问题早已解决。科学预测河流的结冰期,通过控制水位、流速,让水面形成稳定的冰盖,然后在冰盖下输水;在输水期间,保证输水稳定,防止冰盖破坏;当气温回升时,控制好水位、流速,确保冰盖就地消融,不产生流冰,避免产生冰塞、冰坝。

12月12日,南水北调中线一期工程通水。图为丹江口水库流出的汉江水,可以看出水质清澈。

12月12日,南水北调中线一期工程通水。图为丹江口水库流出的汉江水,可以看出水质清澈。

年调水量无法完成?

马可安文章称,根据正式通水时中央电视台视频中大黄鸭的漂流速度,“算出平均水流速度为每秒十厘米,输水量是每秒22.4立方米。”

马可安认为,这仅仅是工程设计流量350立方米每秒的1/10不到,据此宣称南水北调中线工程设计的年调水量95亿立方米无法完成。

对此,中国水利水电科学研究院研究员蒋云钟表示,在中线工程京石段先期进行的调水过程中,就已经发现表层水流速度很慢的现象。但渠道输水其实是一个复杂的水力学系统,表层流速慢,并不等于中下层的流速也很慢。“实际上不同深度、不同位置的渠水流速是不一样的,京石段供水时就发现,下层流速很快”。所以,判定中线工程输水的流速,不能简单的靠看表层大黄鸭移动的距离,就认定整个断面的流速都很慢。

也有网友评论称,黄鸭的体积较大,水面的风对其漂流速度影响明显,不能用来表征水的流速。

而据央视新闻联播报道,南水北调中线工程引来的丹江水19日到达河北保定的西黑山分水口,“目前水的流速是1米每秒。”从这里,丹江水将分为两路,一路流往北京,一路流往天津。

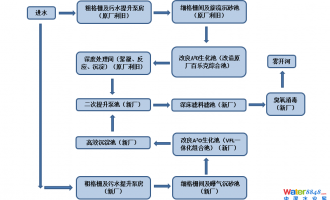

南水北调三线工程路线示意图

南水北调三线工程路线示意图

泥沙沉积会毁了中线工程?

马可安文章还称,因为流速慢,可能会导致中线工程干渠渠道大面积的泥沙沉积,最终毁了中线工程。

“汛期之后,丹江口的水浑浊,携带大量泥沙,充水试验时的2亿立方米用水58万吨泥沙,平均每米干渠沉淀了450公斤的泥沙。因大量泥沙沉淀,所以开闸放水后水流缓慢,导致更多泥沙沉淀,最终彻底毁掉输水工程”,马可安认为流速慢的原因,是因为充水试验导致的泥沙沉积。

对此,12月21日,原长江委长江科学院教授级高工郭继明告诉澎湃新闻,丹江口水库的水非常清澈,含沙量很小,南水北调中线工程的取水口陶岔渠首枢纽位于丹江口大坝下游,水流更清澈,不存在马可安文章中所述的泥沙沉积问题。

此外,马可安文章称,“98%的泥沙沉淀在丹江口水库,很快水库将完全淤塞”。

长江委长江科学院河流研究所高级工程师万建蓉等人2002年发表的文章《南水北调中线工程丹江口水库泥沙冲淤计算》显示,运行100年后至2103年后,丹江库区淤积量也只占其库容的9.6%,泥沙淤积量很少。

郭继明告诉澎湃新闻,丹江口水库是“高坝大库”,是通过建水坝蓄起来的水,泥沙沉积影响的只是死库容,不影响蓄水,“几百年都没事”,而且现在丹江口大坝坝顶高程已由原来的162米提高到176.6米,库容进一步增加。

冰期没法输水?

马可安的文章还称,“会让整个渠道的水基本停止流动,冰冻成一块,彻底破坏工程。”

对此,中国工程院士王浩说,“结冰问题都研究了有10年了,结冰期怎么输水,冰封期怎么输水,化冰期怎么输水,别听他们瞎咋呼。”

检索相关文献,确实发现冰期输水是南水北调建设要解决的重要水力学问题之一。据国务院南水北调办总工程师沈凤生此前介绍,中线冰期输水调度基本方法是:科学预测河流的结冰期,通过控制水位、流速,让水面形成稳定的冰盖,然后在冰盖下输水;在输水期间,保证输水稳定,防止冰盖破坏;当气温回升时,控制好水位、流速,确保冰盖就地消融,不产生流冰,避免产生冰塞、冰坝。

先期运行过数次的京石段引水工程,此前其实已经进行过两次相关气象观测,以及根据气象观测的调控试验。

中线输水如何保障?

虽然马可安的数个观点都引起争议,但其关注的问题,确实是南水北调中线工程输水需要关注的大问题。

今年10月份的《长江科学院院报》即发表了一篇题为《南水北调中线工程主要水力学问题研究》的文章,作者黄国兵等人,近年来一直都有进行与南水北调输水相关的研究。

在这篇文章中,几位作者也认为,对南水北调中线工程而言,“尽可能减少渠道及建筑物的水头损失,确保工程输水能力,是工程设计时需考虑的关键问题之一。”其中,马可安文章中提到的渠道糙率、冰期输水等,正是这些年长江科学院等参与南水北调的科研机构,重点攻关的课题之一。

黄国兵等在文章末尾也提出,“随着南水北调中线工程的全线通水,需在满足全线调水需求的同时开展相关水力学特性监测工作,如全线各渠段渠道及过水建筑物糙率率定、各节制闸过闸流量复核、冬季输水渠段冰凌原型观测等”。

他们认为,要“保证中线工程安全、适时、高效地输水运行,仍需结合工程实际对正常调度和应急调度方面的水力学问题进行更加深入的研究。”

南水北调办:-5℃,接水池水波荡漾

据京华时报报道,北京市南水北调办昨天已经澄清,对于南水北调水流“半道被冻”的传言不用担心。北方冰冻情况在设计施工中早有考虑,工程不但有相应的防冻设备,而且还有除冰措施。目前,水流部分路段中有10厘米左右的表层结冰,但是冰下的水是流动的。预计12月27日,经过15天的长途跋涉,北京人将如期喝上长江水。

相关人士介绍,中线总干渠和天津干渠全长1432公里,沿途地域气候差别很大,安阳以北渠段存在冬季渠道结冰的问题。干渠结冰后,输水能力自然下降,影响输水;另外,如冰期总干渠运行不当,可能造成冰塞、冰坝事故,威胁渠道安全。但建设部门在设计施工中已充分考虑到北方气温因素。记者从相关部门了解到,官方曾做过统计,受到河南安阳以北地区明渠表面结冰的影响,输水能力将下降到正常情况的60%,但可以正常输水。

根据方案,冰期输水方式为:对于具备形成冰盖气温条件的渠段,控制沿线节水闸使渠道尽早形成冰盖,因为冰盖是相对稳定和安全的;对于不能形成冰盖的渠段,则通过设置拦冰索、排冰闸,分段及时清理冰块,防止形成冰坝或冰塞。这些措施可充分确保沿途水流的通畅。

此外,记者了解到,长江水进入北京城区后将流入卢沟桥暗涵和西四环暗涵,这些管线平均深度在地下8米左右,而且水一直处于流动的状态,水温平均在10摄氏度左右,不会上冻结冰。然而当江水从暗涵走到地上,进入团城湖调节池后,将形成明水水面,调节池水面可以结冰,但对于露在外面的闸门和闸室,都加装了融冰泵,搅动池中5米深的水,防止水面结冰。

北京市南水北调办还举例说明,如北京市内接水池——大宁调压池,前几天晚的最低温度在-5℃,但池中水波荡漾,没有结冰现象。水池内壁上有两排“喷泉”,专门搅动水面。正式通水后,考虑到如果水面结冰,会影响调压池泵站进水和退水闸门操作,池底安了两个防冻泵装置,搅动水面防止冻冰。(本文由百度知道日报供稿)

流言:

最近,自称是“物理学博士,电脑工程师,业余投资家、财经评论家”的网友“马可安”,发表网络文章文章称,南水北调中线干渠中水流速过慢,会使工程达不到预期的年调水量。同时,大量泥沙沉淀,会“毁了中线工程”。该 文一发表,即引起网友热议,虽然原文很快被删除,但不少阅读过文章的网友,仍据此对南水北调中线工程效果产生了怀疑。结冰期到底对输水有没有影响?

真相:

【百度知道提供真相】中国工程院院士、水资源专家王浩接受澎湃新闻采访时表示,“都是外行,在那瞎咋呼,不予置评”。他同时表示,结冰期输水问题早已解决。科学预测河流的结冰期,通过控制水位、流速,让水面形成稳定的冰盖,然后在冰盖下输水;在输水期间,保证输水稳定,防止冰盖破坏;当气温回升时,控制好水位、流速,确保冰盖就地消融,不产生流冰,避免产生冰塞、冰坝。

12月12日,南水北调中线一期工程通水。图为丹江口水库流出的汉江水,可以看出水质清澈。

12月12日,南水北调中线一期工程通水。图为丹江口水库流出的汉江水,可以看出水质清澈。年调水量无法完成?

马可安文章称,根据正式通水时中央电视台视频中大黄鸭的漂流速度,“算出平均水流速度为每秒十厘米,输水量是每秒22.4立方米。”

马可安认为,这仅仅是工程设计流量350立方米每秒的1/10不到,据此宣称南水北调中线工程设计的年调水量95亿立方米无法完成。

对此,中国水利水电科学研究院研究员蒋云钟表示,在中线工程京石段先期进行的调水过程中,就已经发现表层水流速度很慢的现象。但渠道输水其实是一个复杂的水力学系统,表层流速慢,并不等于中下层的流速也很慢。“实际上不同深度、不同位置的渠水流速是不一样的,京石段供水时就发现,下层流速很快”。所以,判定中线工程输水的流速,不能简单的靠看表层大黄鸭移动的距离,就认定整个断面的流速都很慢。

也有网友评论称,黄鸭的体积较大,水面的风对其漂流速度影响明显,不能用来表征水的流速。

而据央视新闻联播报道,南水北调中线工程引来的丹江水19日到达河北保定的西黑山分水口,“目前水的流速是1米每秒。”从这里,丹江水将分为两路,一路流往北京,一路流往天津。

南水北调三线工程路线示意图

南水北调三线工程路线示意图泥沙沉积会毁了中线工程?

马可安文章还称,因为流速慢,可能会导致中线工程干渠渠道大面积的泥沙沉积,最终毁了中线工程。

“汛期之后,丹江口的水浑浊,携带大量泥沙,充水试验时的2亿立方米用水58万吨泥沙,平均每米干渠沉淀了450公斤的泥沙。因大量泥沙沉淀,所以开闸放水后水流缓慢,导致更多泥沙沉淀,最终彻底毁掉输水工程”,马可安认为流速慢的原因,是因为充水试验导致的泥沙沉积。

对此,12月21日,原长江委长江科学院教授级高工郭继明告诉澎湃新闻,丹江口水库的水非常清澈,含沙量很小,南水北调中线工程的取水口陶岔渠首枢纽位于丹江口大坝下游,水流更清澈,不存在马可安文章中所述的泥沙沉积问题。

此外,马可安文章称,“98%的泥沙沉淀在丹江口水库,很快水库将完全淤塞”。

长江委长江科学院河流研究所高级工程师万建蓉等人2002年发表的文章《南水北调中线工程丹江口水库泥沙冲淤计算》显示,运行100年后至2103年后,丹江库区淤积量也只占其库容的9.6%,泥沙淤积量很少。

郭继明告诉澎湃新闻,丹江口水库是“高坝大库”,是通过建水坝蓄起来的水,泥沙沉积影响的只是死库容,不影响蓄水,“几百年都没事”,而且现在丹江口大坝坝顶高程已由原来的162米提高到176.6米,库容进一步增加。

冰期没法输水?

马可安的文章还称,“会让整个渠道的水基本停止流动,冰冻成一块,彻底破坏工程。”

对此,中国工程院士王浩说,“结冰问题都研究了有10年了,结冰期怎么输水,冰封期怎么输水,化冰期怎么输水,别听他们瞎咋呼。”

检索相关文献,确实发现冰期输水是南水北调建设要解决的重要水力学问题之一。据国务院南水北调办总工程师沈凤生此前介绍,中线冰期输水调度基本方法是:科学预测河流的结冰期,通过控制水位、流速,让水面形成稳定的冰盖,然后在冰盖下输水;在输水期间,保证输水稳定,防止冰盖破坏;当气温回升时,控制好水位、流速,确保冰盖就地消融,不产生流冰,避免产生冰塞、冰坝。

先期运行过数次的京石段引水工程,此前其实已经进行过两次相关气象观测,以及根据气象观测的调控试验。

中线输水如何保障?

虽然马可安的数个观点都引起争议,但其关注的问题,确实是南水北调中线工程输水需要关注的大问题。

今年10月份的《长江科学院院报》即发表了一篇题为《南水北调中线工程主要水力学问题研究》的文章,作者黄国兵等人,近年来一直都有进行与南水北调输水相关的研究。

在这篇文章中,几位作者也认为,对南水北调中线工程而言,“尽可能减少渠道及建筑物的水头损失,确保工程输水能力,是工程设计时需考虑的关键问题之一。”其中,马可安文章中提到的渠道糙率、冰期输水等,正是这些年长江科学院等参与南水北调的科研机构,重点攻关的课题之一。

黄国兵等在文章末尾也提出,“随着南水北调中线工程的全线通水,需在满足全线调水需求的同时开展相关水力学特性监测工作,如全线各渠段渠道及过水建筑物糙率率定、各节制闸过闸流量复核、冬季输水渠段冰凌原型观测等”。

他们认为,要“保证中线工程安全、适时、高效地输水运行,仍需结合工程实际对正常调度和应急调度方面的水力学问题进行更加深入的研究。”

南水北调办:-5℃,接水池水波荡漾

据京华时报报道,北京市南水北调办昨天已经澄清,对于南水北调水流“半道被冻”的传言不用担心。北方冰冻情况在设计施工中早有考虑,工程不但有相应的防冻设备,而且还有除冰措施。目前,水流部分路段中有10厘米左右的表层结冰,但是冰下的水是流动的。预计12月27日,经过15天的长途跋涉,北京人将如期喝上长江水。

相关人士介绍,中线总干渠和天津干渠全长1432公里,沿途地域气候差别很大,安阳以北渠段存在冬季渠道结冰的问题。干渠结冰后,输水能力自然下降,影响输水;另外,如冰期总干渠运行不当,可能造成冰塞、冰坝事故,威胁渠道安全。但建设部门在设计施工中已充分考虑到北方气温因素。记者从相关部门了解到,官方曾做过统计,受到河南安阳以北地区明渠表面结冰的影响,输水能力将下降到正常情况的60%,但可以正常输水。

根据方案,冰期输水方式为:对于具备形成冰盖气温条件的渠段,控制沿线节水闸使渠道尽早形成冰盖,因为冰盖是相对稳定和安全的;对于不能形成冰盖的渠段,则通过设置拦冰索、排冰闸,分段及时清理冰块,防止形成冰坝或冰塞。这些措施可充分确保沿途水流的通畅。

此外,记者了解到,长江水进入北京城区后将流入卢沟桥暗涵和西四环暗涵,这些管线平均深度在地下8米左右,而且水一直处于流动的状态,水温平均在10摄氏度左右,不会上冻结冰。然而当江水从暗涵走到地上,进入团城湖调节池后,将形成明水水面,调节池水面可以结冰,但对于露在外面的闸门和闸室,都加装了融冰泵,搅动池中5米深的水,防止水面结冰。

北京市南水北调办还举例说明,如北京市内接水池——大宁调压池,前几天晚的最低温度在-5℃,但池中水波荡漾,没有结冰现象。水池内壁上有两排“喷泉”,专门搅动水面。正式通水后,考虑到如果水面结冰,会影响调压池泵站进水和退水闸门操作,池底安了两个防冻泵装置,搅动水面防止冻冰。(本文由百度知道日报供稿)

南水北调工程被称进入后调水时代 南水如何解北渴

去年12月12日,南水北调中线一期工程全线通水,这意味着南水北调工作翻开了崭新的一页。在东、中线一期工程全面运行元年,今年的工程重点也将由建设管理进入运行管理。有人称南水北调工程已经进入“后调水时代”,那么在“后调水时代”,“南水”如何解渴北方大地?为此,记者采访了国务院南水北调办主任鄂竟平。

记者:中线一期工程通水至今已一个月有余,您能否简单介绍一下目前工程的运行情况?

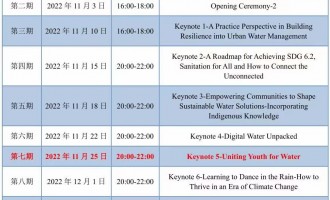

鄂竟平:截至1月14日早上8点,中线一期工程自陶岔渠首共进水1.44亿立方米,沿线各省共接水9400万立方米。目前,中线一期京石段工程已进入冰期运行,北易水节制闸至北拒马河节制闸已形成稳定冰盖,厚度2~7厘米,长度约40公里;古运河节制闸至北易水节制闸段有浮冰、岸冰,长度约187公里。通水以来,全线水位平稳,设备设施运行正常,工况良好,水质保持Ⅱ类以上。东线一期工程通水以来,累计抽江水47.93亿立方米,调水到山东2.57亿立方米,圆满完成了年度调水任务、南四湖应急补水和江苏省应急抗旱工作。工程运行平稳、工况良好,输水水质稳定,全部达到供水水质标准。

记者:南水北调工程由建设管理转入运行管理,请您介绍一下接下来的运行管理工作如何推进?

鄂竟平:接下来工作的重中之重就是确保足量供水、水质达标。工程安全方面,要抓紧组建运行管理机构,建立较为系统完备的运行管理制度体系,加强对工程的监测、检查、巡查、维修、养护和对运行情况的监测评估,完善突发情况应急预案,提高自动化调度水平,依据水量调度计划,确保科学、有序调度。水质安全方面,一是加快实施中线不达标河流“一河一策”和东线治污补充方案;二是完善监测网络体系,加强水质监测与考核,加大监督和检查力度,及时掌握输水水质状况;三是强化沿线污染源、桥面污染物流入渠道的风险防控和水污染应急处置能力。

要特别强调的是工程在管理设施的建设上非常注意监控系统建设,中线一期工程沿线双岸500米左右、单岸1公里左右均安设电子眼,重点区域挂有电子围栏,重点区域占整个区域的50%左右。一旦发生意外,会启动闸门调度系统,几分钟就可以计算出全部闸门调度控制的方案,所有闸门可自动按照指令进行开关操作,保证损失最小。此外,工程运行管理阶段还要落实水费收缴机制。

记者:您刚才提到水费收缴机制,水价问题也是受水区多数人比较关心的问题,能透露一下相关情况吗?

鄂竟平:国家发改委日前发布了南水北调中线一期工程运行初期的供水价格政策,工程在运行初期供水价格实行成本水价,并按规定计征营业税及其附加。其中河南、河北两省暂实行运行还贷水价,以后分步到位。中线水源工程综合水价为每立方米0.13元(含税),干线工程河南省南阳段、河南省黄河南段、河南省黄河北段、河北省、天津市、北京市各口门综合水价分别为每立方米0.18元、0.34元、0.58元、0.97元、2.16元、2.33元。通水3年后,根据工程实际运行情况对供水价格进行评估、校核。当然,这个价格并非实际对用户征收的水价,一些地区可能会将“南水”和原有的本地水混合后选择一个定价,因此用户缴纳水费情况要看各地具体如何调整,水费即使有所上涨但涨幅也不会过大,毕竟水质好了,处理水的成本会有所降低。

记者:虽然南水北调东、中线一期工程已经通水,但仍有人质疑工程的效益问题,那么效益方面的情况您能介绍一下吗?

鄂竟平:根据总体规划,东、中、西三条线总调水规模448亿立方米,占长江年径流量的4.6%,大约相当于一条黄河的水量,东、中线一期工程间接受益人口超过2亿人。具体来讲,南水北调工程的效益体现在以下四个方面:

第一,保障了沿线城市群的用水。东、中线一期工程实施以后,直接给沿线的253个县级以上城市供水,大大提高了这些城市的供水保证率。此外,工程取用水质优良的水,改善了沿线水质,还可以使北方700多万人结束长期饮用高氟水、苦咸水的历史。

第二,有效控制地下水超采。北方地区地下水位下降、地面沉降等生态环境问题可逐步得到遏制。据统计,目前南水北调供水区每年超采地下水76亿立方米,已累计超采1200亿立方米。南水北调工程实施以后,通过严格控制地下水开采,北方地区每年能够减少超采地下水50亿立方米左右,其中北京市可以从根本上杜绝超采问题。这是南水北调在生态文明建设中最突出的作用。此外,还促使沿线省份尤其中线水源区加快了水污染防治,新增了两条绿色生态景观,改善了沿线地区的人居环境。

第三,提高了我国的粮食生产能力。东、中线一期工程调水有16%向农业供水,涉及灌溉面积3000多万亩,提高了灌溉保证率,同时增加排涝面积260多万亩。中线工程还可在南方丰水、北方干旱时,向北方地区的农业应急供水。

第四,促进资源节约型社会建设。南水北调工程为了保障工程永续利用,将实行成本核算,合理确定水价,工程将实施两部制水价。通过水价的杠杆作用,势必增强受水区民众的节水意识,带动受水区高效节水行业的发展。南水北调来之不易,各地通过宣传,让受水区人民充分理解调水的艰辛,增强节约的自觉意识,会更有利于促进国家资源节约型社会建设。(本报记者 陈晨)