暴雨来袭经常造成“城市观海”的奇景,也一再使人们意识到城市排水的重要性。德国的排水系统不仅高效还兼具平衡城市生态系统的功能,堪称楷模。

暴雨来袭经常造成“城市观海”的奇景,也一再使人们意识到城市排水的重要性。德国的排水系统不仅高效还兼具平衡城市生态系统的功能,堪称“楷模”。

1842年,汉堡最早开始修建全城范围的排水系统。1867年,法兰克福建成了第一个系统性的现代化下水道系统。可以说,德国开启了整个欧洲大陆排水系统建设的新起点。

19世纪,随着工业化发展,德国城市化进程加速,大量涌入城市的人口造成当时的城市卫生系统不堪重负,传染病肆虐。1831年,德国发生了第一次大规模霍乱。到19世纪中期,霍乱、伤寒等疾病在德国城市中频繁爆发。建立完善的城市供排水系统成为必然的选择。

1842年,在英国工程师William Lindley的规划下,德国城市汉堡率先建起了最初的城市排水系统和第一个污水处理厂。随着汉堡市的不断扩大,排水系统也不断扩展,并先后建起了十几个污水处理厂。这个系统还包含一个冲水系统,每周利用潮水清理主要的下水道。虽然当时的设备简陋,并没有彻底解决水污染等问题,但这样的设计理念仍具有里程碑的意义,很快就被欧洲和美国的一些城市所学习。1867年,法兰克福建成了第一个系统性的现代化下水道的系统。该系统将污水进行分类疏导,最后排入河流,并与整个城市的排水系统进行整合,极大地提高了效率。

根据2010年德国联邦环保局的统计数据,如今德国的公共排水管道已长达540,000公里,大约可环绕地球13圈半,专门的雨水排水管道长66,000公里。

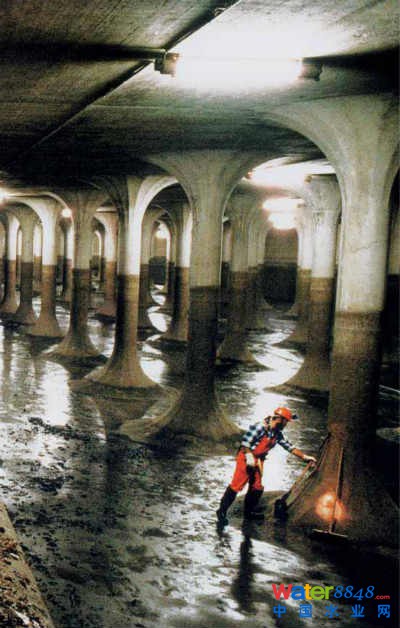

德国最大的慕尼黑Hirschgarten Park地下储水设施

德国建立了综合性的排水系统,每年可以处理101亿立方米的污水和雨水。地下排水管道分为污水雨水合流管道和污水雨水分流管道,既可以防止城市内涝,同时还可以蓄积雨水,以便利用。以慕尼黑为例,暴雨来临时,慕尼黑的13个总容量达70.6万立方米的地下储水库可暂时贮存雨水,成为暴雨进入地下管道之前的缓冲阀门,然后将雨水缓慢释放到地下排水管道,以确保进入地下设施的水量不会超过最大负荷,最终将雨水引入Isar河。

在德国,大城市每年投入到下水道系统的预算都在上亿欧元,维护费用在每公里年均5000欧元左右。水务部门的闭路电视系统对地下管道进行24小时的实时监控,一旦发现问题会及时进行维修。

德国的雨水排水系统还包括强制性的透水路面的设计,不仅解决了路面积水问题还兼具增加城市绿化、吸附粉尘、降噪等平衡城市生态系统的功能。

从上世纪60年代起,德国就致力于开发各种雨水渗透装置。在新建工业、商业及居民小区前,住宅、厂房、花园等建筑均要设计雨水利用装置。1973年,德国联邦交通部就制订了《路面结构内部排水系统设计指南》,要求所有重要的路面设置内部排水系统,否则会追究相关人士的法律责任。目前,德国新的《混凝土路面砖》标准中规定:“如果制造有面层的路面砖,面层混凝土必须与基层混凝土牢固黏结,并有10%以上的孔隙,使水能够渗入地下。”

德国的很多城市在不同的区域铺设不同的透水路面。人行道、自行车道、郊区道路等受压不大的地方采用透水性地砖,这种砖本身可透水,砖与砖之间采用了透水性填充材料拼接;居民区、街头广场等更需要绿化和美化,因此这些地方选用实心砖铺路,但砖与砖之间会留出空隙以便透水;居民区、校园和公园等地的步行道路由于路面使用率高,大多用细碎石或细鹅卵石铺路;停车场的地面则选择有孔的混凝土砖,并在砖孔中用土填充,这样有利于杂草生长,让其成为城市绿化的一部分。此外,道路两边还修有引流暴雨的沟壑。

透水路面的设计除了解决积水问题,还有平衡城市生态系统的其它功能。例如,雨水由透水路面渗入地下,可补充地下水资源。此外,透水地面的孔隙多,增大了地表面积,对粉尘有较强的吸附力,既减少了扬尘,又降低了噪音。

在德国,地表明沟不仅作为下水道之外的重要的雨水传输途径,还模拟天然河道,融入城市景观,即实用又美观。

从降雨径流传输与贮存技术来看,德国传输径流主要有地下管道和地表明沟两种形式,其中地下雨水管线不仅要考虑雨水传输,同时还要考虑储存雨水和减缓洪峰的功能;地表明沟则既考虑了雨水传输的功能,也考虑了其对构造城市景观的作用。地表明沟通常被模拟为蜿蜒曲折的天然河道。对于降雨径流的贮存形式,德国城市的居民区一般采用人工湖或构造水景观,或者通过绿地、花园或人工湿地来增加雨水入渗;家庭中则一般设有预制混凝土或塑料蓄水池。

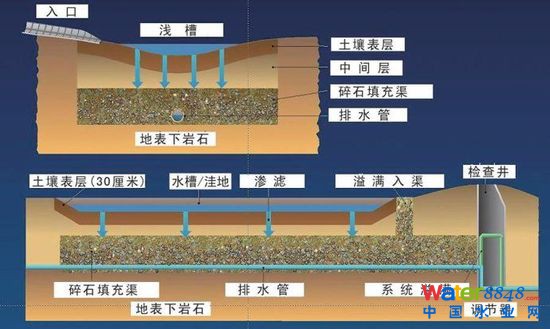

“洼地——渗渠系统”示意图

此外,德国近年来开始推广的“洼地——渗渠系统”使各个就地设置的洼地、渗渠等设施与带有孔洞的排水管道相连,形成了一个分散的雨水处理系统。低洼的草地能短期储存下渗的雨水,渗渠则能长期储存雨水,进一步减轻了排水管道的负担。

德国的排水系统不仅高效实用,还兼具多重功能并融入了城市景观,如今柏林、汉堡、科隆等城市还兴起了“下水道旅游”,使其又增加了新的“用途”。

文章部分内容参考:

https://www.destatis.de

http://www.dvgw.de/

http://www.umweltbundesamt.de/

各国的排水系统大曝光:德国80%路面可透水无积水

来源:《生命时报》2012年7月27日

事实上,近几年来,北京遇到的大雨并不少见,它们或多或少都给人们带来过一些麻烦。可是,这一次,暴雨的规模已经超出了所有人的想象。

在一片大雨倾盆中,关键词“传递正能量”取代了曾经的调侃语“欢迎到北京来看海”,无数人向素不相识者伸出了援手。有私家车组成“双闪志愿者”车队,免费接送滞留机场的乘客;有商家、市民打开家门,为受困者免费提供食宿;有环卫工人拿身体作警告标志守在被水冲掉的井口旁;有路人和救援人员一起奋力抢救被淹的车主……人与人之间的温情、大爱,在这一刻体现无疑。只是,感动之外,我们不得不面对37条逝去的鲜活生命,190万受灾人口,以及近4.5亿元的经济损失。

暴雨中,道路积水、路面塌方能否避免?当然能。一套完善可靠的排水系统完全可以解决这一问题。至少我们现在就已看到,相对于被雨水淹没的城市路面,已历经600年风雨的故宫却未现积水。

据称,北京市排水系统设计的是1到3年一遇。这个标准意味着北京只能适应每小时36—45毫米的降雨。可同是国际大都市的纽约排水设计为10至15年一遇,东京是5至10年一遇,巴黎是5年一遇,其间差别可见一斑。

在城市建设的高速发展中,我们不得不承认,排水系统终究是慢了一步。而慢的这一步,带给我们的可能不仅是一场灾难,还有补救时需耗费的巨大时间和经济代价。就像如今备受肯定的日本东京排水系统,也曾因早期“先地上后地下”的决策受到城市内涝的困扰。为了这一困扰的解决,他们足足花去了三四十年。所谓“没有远虑,必有近忧”,城市建设尤其如此。

一场暴雨考验了一座城市。我们期待,某天,当又一场倾盆大雨来临,我们可以用事实来印证中国台湾作家龙应台所做的假设:足足下3个小时……你撑着伞溜达一阵,发觉裤脚虽湿却不脏,交通虽慢却不堵,街道虽滑却不积水……

日本排水系统像宫殿

日本排水系统像宫殿日本排水系统像宫殿

日本是海洋性气候国家, 很多地下排水系统主要是为避免受到台风雨水灾害的侵袭而建的。

在日本城市中经常可以看到很多“沟渠”,这些沟渠很多都是疏导城市地面积水的“排水道”。排水道最宽可达4至5米,深6米左右。沟渠中的水回流到城市的“中水处理厂”,那里会将雨水净化成中水再次使用,一般用于高速公路休息处厕所冲水,或者用于公共绿化带的浇灌。

1992年,日本在埼玉县修建了一座宛如“地下宫殿”的暴雨排水系统,守卫日本东京地区免受水灾侵袭。首都圈外围排水系统于2006年竣工,由一连串混凝土立坑组成,每个混凝土立坑有65米高(约22层楼)、32米宽,在地下50米深处,由6.3公里长的隧道串接而成,除此之外,还有一座巨型调压水槽:25.4米高(约八层楼)、177米长、78米宽,内有59支混凝土支柱,总贮水量为6.7万立方米,以1.4万匹马力的涡轮机达到最大排水量每秒200立方米。

但这像宫殿一般的排水系统其实是无奈之举。1950年,日本的城市化进程开始加快,但那时很多的建设也是“先地上后地下”,优先解决住房、交通等设施,顾不上排水系统。到上世纪90年代发现仅通过加大排水能力和“雨水蓄滞”已经难以解决问题,于是不得不建设地下排水管。但这时地下排水系统建设花费的成本就要大得多,因为城市地下空间已经高度开发利用,修排洪道必须避开大楼地下室及地铁系统。

德国80%路面可透水

在德国,记者很少见到路面积水。究其原因,这与德国城市80%改用透水地面有关。

在德国,不同的区域会铺就不同的透水路面:像人行道、步行街、自行车道、郊区道路等受压不大的地方,采用透水性地砖,这种砖本身可透水,砖与砖之间采用了透水性填充材料拼接。自行车存放地和停车场的地面,选择有孔的混凝土砖,并在砖孔中用土填充,这样有利于杂草生长,从而使地面的40%具有绿化功能;考虑到居民区、公园和街头广场更需要绿化和美化,因此这些地方选用实心砖铺路,但砖与砖之间会留出空隙;居民区、校园和公园等步行道路由于路面使用率高,用细碎石或细鹅卵石铺路会更合适。此外,在道路边修建引流暴雨的排沟壑。

这些排沟壑直接连通市政排水管道。德国联邦统计局发布统计,德国全境共有51.5万公里长的排水管道,可环绕地球13圈,每年可以处理94亿立方米的污水和雨水。

19世纪初,德国虽然修了简陋的城市排水系统,也是污水和雨水一起排放,也没有污水处理系统。直到19世纪40年代,德国汉堡的老城区重建时,英国工程师林德利为汉堡设计了一套全新的排水系统。1842年,汉堡开始修建遍布全城的排水系统。该系统还包含一个冲水系统,每周利用潮水清理主要的下水道,以防堵塞。这种排水设计理念很快就作为样板,被欧洲和美国的其他城市效仿。汉堡的这个系统是欧洲大陆上第一个现代意义上的城市排水系统,因此具有里程碑意义。

法国巴黎的下水道。

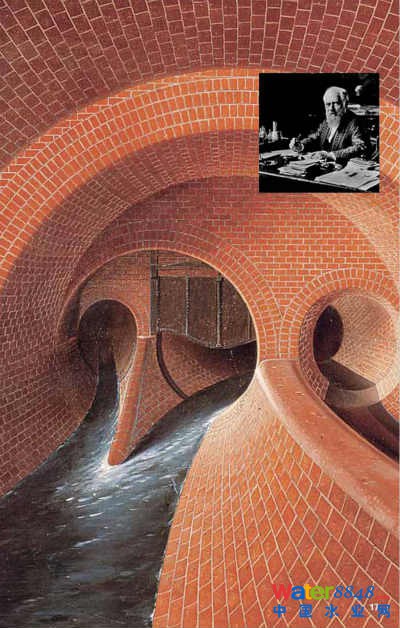

法国巴黎的下水道。英法下水道百年不积水

在100多年前,法国大文豪雨果曾说过:“下水道,是一座城市的良心。”每当暴雨来临时,“城市的良心”便会接受严峻考验。法国巴黎和英国伦敦的下水道系统,都已经有上百年的历史,却仍然保持着强大的排涝功能。

巴黎经常下雨,人们出门都习惯带伞,然而在雨天行走时,湿鞋的情况却很少见,更鲜有发生由于下雨积水导致的交通堵塞。这与巴黎地下那条世界闻名的下水道是分不开的。

巴黎的城市下水道完成于近200年前,巴黎人前后共花了126年的时间才修建成功。全城下水道长达2340公里,管道都是处在巴黎市地面以下50米,有2.6万个下水道口,其中1.8万个是可以进人的。巴黎总共有400名下水道维护工、600名地面作业工,负责整个下水道网络的维护。这样的市政工程,虽然初期投资相当巨大,但是在后期的使用过程中却节省了大量的人力和物力。任何一条管线泄漏、短路或者其他故障,工人都可以随时进入地下维修。

英国排水管道系统的建立,与霍乱肆虐大有关系。18世纪,欧洲多次爆发霍乱,后来医学专家经过研究最终得出结论:霍乱是由水源造成的。由于伦敦没有普及自来水,饮用水多是靠水泵抽取的地下水,而那时地下水已经严重污染,于是改造伦敦地下排水系统的任务迫在眉睫。

1856年,一个名叫巴瑟杰的人承担了设计伦敦新排水系统的任务。他计划将所有污水直接引到泰晤士河口,排入大海。下水道在伦敦地下纵横交错,全长达到2000公里,不但霍乱没有再大规模爆发,泰晤士河造成的内涝也解决了。现在,市政部门会随时根据街区改建、道路改线等调整这些修建于1个世纪前的下水道。

灾害天,美国短信预警

相比许多国家,加拿大是个天灾人祸比较少的国度,即便如此,政府及气象部门也非常重视对自然灾难的预警方案。

以四季多雨的温哥华为例,每天电视和广播都会分时段预告几天内的天气并提示市民留意过高的降水量及可能受影响的路段。如果出现暴雨,电视和广播会每个小时向市民播报天气情况、路况以及需要注意的事项。

美国也是自然灾害频发的国家,夏季季风区的飓风、海啸,中部的龙卷风和冬季的暴风雪等极端天气,都会对城市及其居民构成威胁。在灾害预警方面,美国具有较丰富的经验。美国国家气象局及一些极端天气预警部门(如飓风预警中心)会通过不同平台实时发布气象信息资料,包括广播、电视和网络。极端天气,如飓风、暴风雪等来临前,相关预警信息不仅会在上述平台播出,也会通过电邮、博客、微博和手机短信等直接通知到市民。

在灾难中,也会给民众发送一些提示性信息,如雷击时应如何寻找安全隐蔽物,暴风雪或泥石流发生时哪些道路无法通行,哪些航班会被延误,哪些地方提供庇护所等,突然停电后有哪些注意事项等,这些预警和信息提示,可以避免民众在危险中盲目外出,既危险又加剧秩序的混乱。

尽管如此,美国的灾害预警也并非十全十美,“9·11”后美国曾号召各州、市完善预警体系,但5年后的2006年,美联邦国土安全部仍指责许多地方灾难预警体系和紧急疏散方案制订、完善不力,2005年的“新奥尔良风灾”更成为许多美国人至今不堪回首的一幕,上万人因此丧生

美丽自然的排水系统 德国—慕尼黑

2015-07-07 来源: 中国天气网北京站

德国慕尼黑的市政排水系统的历史可以追溯到1811年。地下总长2434公里的排水管网中,有13个地下储存水库,总容量达70.6万立方米。如果暴雨不期而至,地下储水库就可以暂时存贮雨水,再慢慢释放入地下排水管道,以确保进入地下设施的水量不会超过最大负荷。

Isar河(伊萨尔河)源于慕尼黑南面的阿尔卑斯山,穿过慕尼黑城,一路向北最终汇入多瑙河。如此清澈的河水,竟然有相当一部分是来自于慕尼黑城每天所排进去的生活污水、工业废水和落在地面的雨水。Isar河海涵了这些“污水”而依然美丽的功劳,要归功于慕尼黑出色的市政排水系统和管理机构。

为防止Isar河泛滥成灾,慕尼黑一直在不断的扩大滩涂,河两边的湿地和绿地。这样在河水高涨的时候,利用大面积湿地和植被对水的涵养能力,减少河水对两岸的压力。而在平时,大面积临水的绿地也为市民提供了很好的休闲的去处。