徐匡迪:雄安新区规划轮廓初现 将造山理水

来源: 财新网

徐匡迪院士首次详解雄安新城建设规划。他表示,雄安新区南北轴延潭柘寺—定都山千年轴线选址,与东西向“人民轴”交汇,将营造一座山水城市;雄安新区的发展绝不被房地产商绑架

记者 黄子懿

“雄安新区规划方案预计6月底将会告一段落,提交中央审议。”6月6日,京津冀协同发展专家咨询委员会组长、中国工程院主席团名誉主席徐匡迪院士在出席中国城市百人论坛2017年会时透露。

资料图:徐匡迪。财新记者 牛光 摄

他表示,规划方案制定由雄安新区规划工作营负责,后者是由中国城市规划设计研究院、清华大学、同济大学、东南大学、北京市城市规划设计研究院、天津市城市规划设计研究院及深圳市城市规划设计研究院等六个规划设计小组共同参加。

在此基础上,有关方面还成立了雄安新区规划评审会。由国内70多位地理、能源、生态等领域的专家组成,评审工作营各个方案。

“京津冀协同发展与雄安新区规划都是交由中共中央政治局审议,不是一般的城市规划。”徐匡迪表示,雄安新区将在体制、机制方面做出彻底变化,尝试为中国城市今后发展走一条新路。

水城相融、蓝绿互映

徐匡迪表示,雄安新区要打造成水城相融、蓝绿互映的生态宜居之城,绿地面积要超过50%。在规划中,要坚持世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位。

新区的选址,为什么选在雄安?徐匡迪透露,中国传统文化关于城市建设有“山川定位”立轴线的思想,中国的传统都是南北轴,北京城市中轴线南延是霸州,但是霸州下面有一个地裂,地质情况不适合建新城,“后来在这附近找,最后在五个选址里面定了雄县、容城、安新三个区域联合起来叫做雄安新区。”

据他介绍,新区南北向中轴线将延承自北京潭柘寺-定都山一线,潭柘寺的历史比北京早约500年,“先有潭柘寺,后有北京城”,潭柘寺北有太行山的定都山峰,二者形成一条千年轴线,依托这条轴线选定雄安新区地址。

南北向的千年轴与东西向的人民轴交汇。东西向轴线,将西起雄安新区人民广场、中间经过雄安中华民族复兴碑、东至雄县古城。

此外,现有规划思路已基本确定起步区将在白洋淀西北部地区。“起步区30平方公里基本上没有工厂,也没有其他建设,一张白纸。”徐匡迪表示,起步区拆迁问题非常小,基本上都是农田。

他表示,这一区域上世纪60年代曾发大洪水,居民被迁走。但此后,随着上游城市建设、用水等,河道干涸,已几十年没有洪水。

徐匡迪说,雄安将建设一座山水城市,灵动交融。为了造山,一个很重要的方案是将靠近新区建设实体部分周边较浅的、长满芦苇的湿地挖深,在新区北面堆起土山。如此一来,整个雄安新区将成坡状分布,北高南低,水可以自然流动。

“这也符合中国传统文化里面阴阳互补的八卦形状,人工建设的城镇属于阳,自然绿色的水体属于阴,所以是阴阳互补的关系。”徐匡迪举例称,南宋临安府的规划思路与此类似,环绕西湖而生。

徐匡迪还介绍了几种对白洋淀的规划方案思路,“不是具体的规划和设计,只是谋划的思路。”他表示,其中一种是拟将白洋淀西北部现有浅淀、堤岸开挖,清淤加深,去除芦苇,“希望在城区前面看得到水面,水城交融”。根据该方案的思路,雄安新区起步区建筑面积约为16平方公里,与平江府、杭州老城面积相近。此外,挖掘后形成的集中水面面积约为1.6个西湖。不过他也强调,该方案并非为最终方案,最终决策层如何拍板尚无定论。

他还表示,雄安新区将采用地下管廊式基础设施,包括城市主要交通、水电煤供应系统、灾害防护系统等都将位于地下。“包括到雄安的高铁车站,也将放到地下去。把地面让给绿化、让给人的行走。”徐匡迪表示,该设想参照了包括巴黎2050规划在内的国际现代化城市设想,但雄安新区不会变成外国建筑师的试验地,将主要由中国各领域的专家学者负责。

徐匡迪强调,“雄安新区的发展绝不被房地产商绑架。”

白洋淀何解?

在雄安新区的规划中,白洋淀是一个绕不开的话题。在徐匡迪看来,白洋淀的存在既是一个有利因素,也是重大挑战。他表示,白洋淀复杂的水陆情况是对新区规划巨大的挑战,其中最难的就是如何处理白洋淀里的淀中村与堤上村。

他介绍,当前淀中村与堤上村村民主要收入来源于水产养殖和农家乐。村里普遍没有污水处理,容易导致水的富营养化。有人建议,从治水来讲,最好将村民全部撤完;不过也有不同意见强调,这些村“已经经历了自然的选择”,要存有敬畏之心。

“这个问题是我们现在还没有去碰,是最最棘手的问题。”徐匡迪说,如何做到人与自然和谐共处、维护生态与农民利益的平衡,是新区规划面临的难题。专家的共识是,新区建设的基本出发点是,城镇与乡村的共生共荣、共同实现现代化。

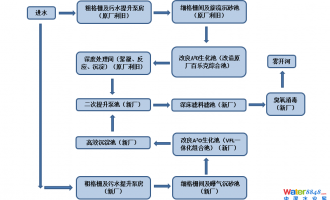

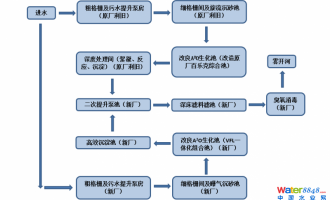

他列举了新区建设需要处理的四大问题和挑战。第一,如何做到理水营城。徐匡迪强调,水城融、蓝绿汇、天人合是规划同仁共同的理想,但问题是如何在马上要动工的起步区(30平方公里)、核心区(100平方公里)、拓展区(1000平方公里)中如何真正做到。他透露,水利部已同意将太行山若干水库的水直接送到雄安新区,水质为二类水质。

同时,燕山石化将整体搬往曹妃甸。他表示,此举不仅能使其生产成本降低15%,也能保证雄安新区的未来用水。燕山石化用的水是太行山的水。如果将这个水用到雄安来的话,雄安1000平方公里的拓展区的水就够了。

第二,如何做到新区建设中城乡协同发展理念的融合。真正将雄安新区建设成田园城市 、特色县城、美丽乡村。

第三,如何在城市建设中紧紧抓住城市科技创新,做到习近平总书记所说的“历经百年不落后”。他表示,新区将采用绿色交通系统、智能化的城市管理系统、智能建筑群等先进科学技术。其中,智能建筑群的墙壁会是可调光、调气的循环系统。

第四,如何在新区建设中同步修复白洋淀的生态功能。徐匡迪表示,白洋淀的生态在萎缩。历史上,白洋淀平均面积为320平方公里,比北京老城区还要大,现在只有220平方公里。因此,要稳定湿地面积,补水清淤,保持华北之肾的生物多样性。■

雄安新区将建高铁站 到北京只需41分钟

新京报讯(记者郭超)6月6日,中国城市百人论坛2017年会在京举行,京津冀协同发展专家咨询委员会组长徐匡迪在会上做主旨演讲,据其介绍,雄安新区的规划方案编制预计6月底告一段落,将提交中央审查。未来,雄安新区将建设高铁站,成为重要交通枢纽,届时从雄安新区到北京只需41分钟。

4月1日,中共中央、国务院决定在河北省保定市所辖雄县、容城、安新3县设立雄安新区。区域发展,交通先行,未来雄安新区的交通规划建设如何进行成为一个重要议题。

徐匡迪介绍,在建设华北地区京津冀网络化世界级城市群过程中,雄安新区要和北京城市副中心成为首都的一体两翼。以北京首都国际机场为顶点,雄安新区与京、津基本构成一个等边三角形,北京新机场位于这个等边三角形的重心稍微偏西。所以雄安新区必须加强和北京新机场的协同,构建面向国际、辐射全国、服务区域的空铁一体化交通网络,同时雄安新区还要服务京津冀,加强对河北省张北、崇礼地区的服务,推动河北省形成两翼发展格局。

徐匡迪透露,将来要建设雄安新区高铁站,成为重要交通枢纽,届时从雄安新区到北京只需41分钟。

徐匡迪介绍,雄安新区的发展将建设21世纪的地下管廊式基础设施,把城市交通和水、电、煤气供应、灾害防护系统全部放在地下,以高铁、车站、市内交通等为例,均会置于地下。而地上部分将让给绿化、让给人行道。行走500米就可以下到地下找到车站,到四面八方去。

揭秘

曾考虑将新区设在霸州

雄安新区的选址来源于中国传统文化的山川定位和立轴线的哲学思想。据徐匡迪介绍,最初准备选霸州,因为从北京的中轴线南延正好就是霸州,但是一考察地质情况不是很好,不适合建新城。于是就继续在附近找,找来找去,有5个选项,最终敲定雄县、容城、安新三个区域,联合起来叫“雄安新区”。

为什么选择这里呢?还是山川定位与立轴线思想。因为这里与潭柘寺、太行山正好构成了一个纵轴。“先有潭柘寺,后有北京城,潭柘寺的历史比北京城还要早500年。”徐匡迪说,雄安新区正好位于潭柘寺这条千年南北轴线的正下方,而潭柘寺又和北京城市副中心以北京中轴线成对称布局。

雄安新区规划有望9月底出炉

来源: 北京商报 蒋梦惟 林子

牵动人心的雄安新区规划细节内容和出台时间表敲定。日前,北京商报记者从业内获悉,京津冀协同发展专家咨询委员会组长徐匡迪在日前召开的中国城市百人论坛2017年会上透露,雄安新区的规划方案编制有望于9月底前出炉。记者梳理发现,在徐匡迪透露的雄安新区规划图中,加强交通网络、建地下管廊式基建等已经成为了“必选项”,不过,如何统筹协调白洋淀与城市发展的关系,仍是雄安新区建设中所面临的最大挑战之一。

雄安的“必选项”

作为我国的千年大计、国家大事,雄安新区的一举一动都牵动着各界的神经,尤其是对未来这个重要区域影响深远的规划。

根据徐匡迪介绍,目前,京津冀协同发展领导小组办公室,领导河北省委省政府,组织了住建部中国规划设计研究院和国内6家规划单位成立联合工作营,包括清华大学规划院等对雄安新区规划方案进行研讨和完善。与此同时,雄安新区规划评议专家组也正式成立,邀请30多位地理、地质、能源、交通等领域的专家,对各个方案进行评审、讨论,预计9月底可告一段落,提交中央审查。

实际上,随着雄安的定位愈发明晰,新区规划出台前,一些“必选项”已经率先被确定,成为规划方案的“骨架”。

“新区规划的总体原则是建设水城相融、蓝绿互映的生态宜居之城。”徐匡迪介绍,新区的建设是在白洋淀的西北部,绿地占比超过50%,新区中间有一条贯穿新区的交通线,西起人民广场,中间经过雄安中华民族复兴碑,正对雄县古城。

在徐匡迪看来,城市必须要有交通支撑,“以高铁架构首都一体两翼,建设华北地区网络化的世界级城市群,北起秦皇岛、山海关、唐山,最南到邢台、邯郸,这就是京津冀”。徐匡迪解释称,北京、天津、雄安是个三角地带,以北京首都机场为顶点基本就形成一个等边三角形,北京新机场位于这个等边三角形的中心稍微偏西,所以在考虑雄安新区规划时提出要加强和北京新机场的协同,构建面向国际、辐射全国、服务区域的空铁一体化交通网络,服务京津冀同时也辐射张北、崇礼地区,推进河北省两翼齐飞的发展格局。

值得注意的是,徐匡迪在介绍新区规划时,透露了雄安未来建设中将出现的一大亮点,即建设21世纪地下管廊式的基础设施,把所有的东西都放到地下去。“城市交通,城市水、电、煤气供应,灾害防护系统,包括到雄安高铁铁路线、车站以及市内交通都放到地下,更多地把地面让给绿化、让给行人,实现人行走500米就可以在地下找到车站,到四面八方去,比如乘坐高铁41分钟就可以到北京。”徐匡迪表示。

三大草案悉数公布

实际上,在一个个亮眼目标的背后,无数人正在紧锣密鼓地做着规划,甚至做出了多份备选草案。据徐匡迪介绍,目前相关工作人员已经总结了三大设计思路,分别侧重湖淀保护、城镇化推行和人文化。

具体来看,第一种方案将以湖淀为核心,圈层结构、虚实相生。如果按照这一思路推行,未来湖淀的区域将得到较多的保留,不过,湖淀中间也会有绿地和水系的交融,也强调扶农、治水、造田三位一体,推进村镇创新网络来布局。从方位来说,未来新区北面城镇区域有实体建筑,南部则有淀区以水为主。

“城镇化”则是第二种方案的关键词。按照这一思路,未来新区城区建筑面积起步区16平方公里,和平江府、老杭州面积相近。白洋淀中比较浅的地区可能会被挖开、清淤,之后再加深为不种芦苇的水域,让城区可以看到水面,这一部分区域大约等于1.6个西湖,能够让新区实现水城交融。而从白洋淀中挖出来的淤泥则堆积到背面,形成城市花园。白洋淀的中部则会发展为国家植物公园,由此建设生态文明论坛。

白洋淀中还保留了许多村落,而让这样的风土人情最大限度地留存下来,就是第三种方案的重点之一。据介绍,白洋淀中的居民每年割芦苇编制芦席,做各种芦苇制品并以此为生,未来新区可能将这部分村落和手工艺编织这类非物质文化保留,让人与自然的生态系统得到延伸。

“生态优先、水城交融是新区发展过程中所必须要坚持的原则之一”,首经贸大学经济与公共管理学院教授叶唐林表示,出于这层考虑,方案一和方案二都有可能被采纳。而有业内人士指出,在保护生态的同时,考虑到雄安新区“千年大计”的定位,以城镇化发展为核心的方案二则更受关注。

统筹环保与城建成最大挑战

“白洋大湖浪拍天,苍茫万顷无高田”是古时诗人歌颂白洋淀风光的诗句,然而如今,如何统筹协调白洋淀与城市发展的关系,已经成为了雄安新区建设中所面临的最大挑战之一。从总体设想来看,徐匡迪表示,雄安新区未来或将成为山水城市,灵动交融,但实际上,淀区如何改造,淀内村落如何处理,都将成为难点。

徐匡迪介绍,自古以来,白洋淀内就有大量村落存在,他们世代居住在淀内,依靠水产养殖和农家乐生活,出入白洋淀的交通方式只有一叶扁舟。但年复一年,居民的上下水都排在白洋淀内,加上水产养殖所产生的饲料与排泄物,白洋淀的水体已经出现了富营养化。此时,两种不同声音从业界冒出。有部分专家认为,将村落迁出才是保护白洋淀生态的最好方式,而另一部分专家则认为,村落是人与自然友善互动的结果,这种文化值得保留与纪念。如何兼顾两种声音,兼顾城市发展与村落村民的利益,成为了有关部门关注并正着力解决的焦点问题之一。

除了“城与淀”的关系之外,如何引水也是问题之一。徐匡迪表示,目前我国水利部门已经同意将太行山附近几大水库的水直接送往雄安新区,这不仅有助于雄安新区的生态建设,而且对河北高耗水行业也有所助益。 而在城镇化发展方面,徐匡迪表示,未来雄安新区或将建设智能化的城市管理体系,诸如智能建筑群、“会呼吸的墙壁”等都有可能出现在新区中。“所谓‘会呼吸的墙壁’,就是利用墙壁将二氧化碳转化成氧气,这样房间内的氧气就能保持恒定水平,人们不需要开窗调节空气,就能获得舒适的体验”,徐匡迪表示,目前智能建筑群已经开始小范围实验,雄安新区是“一张白纸”,应该尽早研究。