排水丨新一轮建设再加码 筑牢“城市的良心”

(二)上海排水系统

新要求、新规划、新愿景

进入“十四五”后,上海作为新时代改革开放排头兵,需进一步提升城市功能,塑造特色风貌,改善环境质量,优化管理服务,努力建设成创新之城、人文之城、生态之城、卓越的全球城市和社会主义现代化国际大都市。城市的高质量发展也对雨水排水系统建设提出了更高要求,需要从建设到管理实现全方位提升:

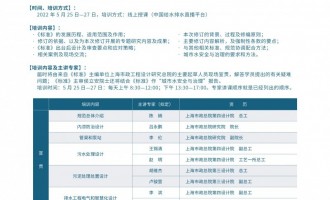

一要提高站位,对标一流。本市排水系统建设起步较早,但标准不高,截至“十三五”末,主要为一般地区1年一遇标准、重要地区3-5年一遇标准,低于国内外先进水平(详见表1),无法满足最新版室外排水设计标准。为此,需进一步对标国际先进水平,做到规划排水标准国际相当、国内领先,确保防汛安全和水环境质量。

地区

排水标准(暴雨重现期)

中国香港

高度利用的农业用地2年~5年;

农村排水,包括开拓地项目的内部排水系统10年;

城市排水支线系统50年。

美国

居住区2年~15年,一般10年,

商业和高价值地区10年~100年。

欧盟

农村地区1年,居民区2年,

城市中心/工业区/商业区5年。

英国

30年

日本

3年~10年,10年内应提高至10年~15年。

澳大利亚

高密度开发的办公、商业和工业区20年~50年;

其他地区以及住宅区为10年;

较低密度的居民区和开放地区为5年。

新加坡

一般管渠、次要排水设施、小河道5年;

新加坡河等主干河流50年~100年;

机场、隧道等重要基础设施和地区50年。

表1 发达国家和地区雨水排水标准

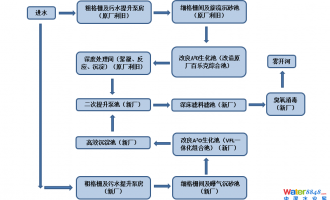

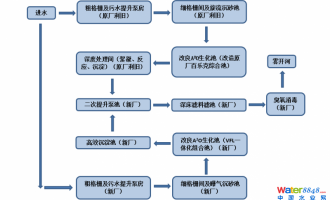

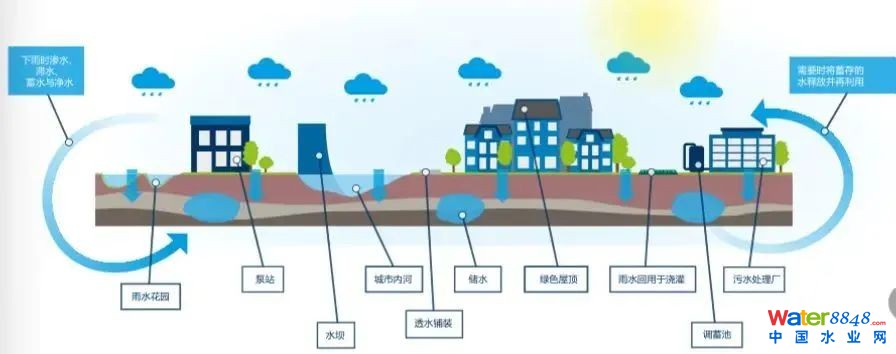

二要理念创新,多措并举。本市传统排水系统构建的理念比较单一,即将排水系统内全部的降雨径流收集后全数排放河道。据调查,全球相当数量的国际化大城市在发展初期也普遍以建设管道泵站等灰色设施作为雨水排水的主要策略。但随着城市开发,又纷纷转而采用低影响开发理念,结合集中和分散调蓄等措施实现提标和控污目标,如:美国“城市雨水最佳管理实践(BMP)”、英国“城市可持续排水系统(SUDS)”、澳大利亚“水敏性城市设计(WSUD)”等。习近平总书记在2013年12月中央城镇化工作会议上指出:“在提升城市排水系统时要优先考虑把有限的雨水留下来,优先考虑更多利用自然力量排水,建设自然积存、自然渗透、自然净化的‘海绵城市’。”上海需要深刻学习领会习近平总书记讲话精神,借鉴国际先进理念,根据城市发展特点,将排水系统提标和控污策略由灰色单一措施向多措并举转变,注重绿色源头削峰,灰色过程蓄排、蓝色末端消纳、管理提质增效。

图1 海绵城市示意图

三要社会参与,智慧排水。未来排水系统运营管理要注重全社会参与、行业间协同,共建共管排水系统,共享防汛安全成果,注重提高排水管理精细化和智慧化水平。

为实现上述排水系统建设新要求,指导全市排水系统新一轮建设,上海从2014年起启动编制新一轮雨水规划,共经历了3个阶段:一是2014年,配合总规编制,形成规划框架;二是2018年8月开展国际方案征集,吸收国际先进经验,结合本地实际,形成先进的规划理念;三是2019年5月,在国际方案征询的成果基础上,继续深化规划内容,完善规划成果。2020年6月,《上海市城镇雨水排水规划(2020-2035年)》经上海市人民政府批准公开发布。

根据本次雨水规划,到2035年,本市将形成布局合理、安全可靠、环境良好、管理有效、智慧韧性的现代化雨水排水系统。全市城镇雨水排水形成“1+1+6+X绿灰交融,14片蓝色消纳”的总体布局,即依托苏州河深隧区、合流一期复线区、中心城6座功能调整的污水处理厂区和“X”分散调蓄区4大服务区域,以及14个水利片区,规划设置强排系统402个,服务面积945平方公里;自排地区服务面积1855平方公里。通过“绿灰蓝管”多措并举,排水系统基本达到3-5年一遇能力,50-100年一遇内涝可控,溢流污染负荷控制率达到80%(以SS计)。

下期,我们将继续介绍上海排水提标建设新理念、新思路、新做法,敬请期待!

原标题:《排水丨新一轮建设再加码 筑牢“城市的良心”》