星辰在线9月22日讯 (通讯员 谢娟 董欣瑶 牛金瑞)提到一座城市产生的废弃物,人们最先想到的可能是丢进垃圾桶里的果皮、餐盒、饮料瓶等等日常生活垃圾。但别忘了,“水是生命之源”——一座城市在有条不紊的运转中还会产生包括生活污水、雨水、工业废水等在内的各种不同来源的污水,这些污水由市政管网输送到污水厂进行处理,处理过程中将产生大量的固体悬浮物质,这些物质被统称为市政污泥。污泥处理处置是城市污水处理的“最后一公里”,如处理处置不当,将对生态环境造成二次污染,严重威胁人民健康和环境安全。那么,长沙市每天产生的市政污泥去哪里了?它们又是如何被处理的呢?

原来“泥”在这里

沿着蜿蜒的山路,大巴车由市区驶向黑麋峰深处,一座隐于群峰之中的庞大工厂缓缓映入记者眼帘:冷却塔高矗,烟囱入云,身着红色、黄色、绿色等彩色“多巴胺穿搭”的现代化厂房......这就是位于望城区桥驿镇沙田村的湖南军信环保股份有限公司。

(湖南军信环保股份有限公司。)

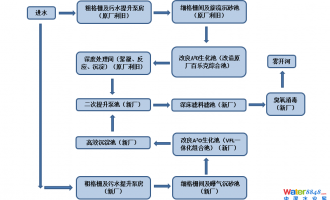

公司目前负责营运的长沙市城市固体废弃物处理场,承担着长沙市六区一县全部生活垃圾、大部分市政污泥、垃圾渗滤液及飞灰的处理任务。目前,该处理场可实现生活垃圾10000吨/日、市政污泥1000吨/日、渗滤液6000吨/日、飞灰420吨/日的处理规模,年上网电量约13.86亿度,可满足长沙市十分之一居民的家庭生活用电需要,年节约标准煤约80万吨,减排超100万吨二氧化碳。

长沙市市政污泥集中处置项目于2012年开工,2014年3月建成投产,占地约37亩,于2016年6月通过环保验收,是国家科技重大专项示范工程实施场所。每天有500吨含水率为80%的污泥从市区运送到这里,由军信公司采用“MIR-D”污泥直干脱水技术进行处置。

他们改变了“泥”

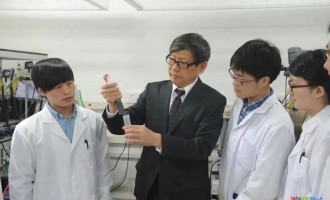

传统的市政污泥处理技术,存在污泥处理过程中添加的三氯化铁等药剂对设备腐蚀性较大,产生的滤液处理难度大,脱水后的污泥容易复吸水和处理成本高等问题,为了解决这些行业痛点,2012年,军信公司董事长戴道国开始带领一支肯吃苦、肯钻研的专业研发团队,持续深入开展实践测试,最终形成了污泥处理相关成套技术。

路漫漫其修远,这项最前沿技术的诞生并不是一帆风顺的。研发时期,研发团队必须“大胆观测,小心求证”,在一次次实验中测试,不断缩小参数范围,排除稳定控制因素。在稳定化测试时期,团队成员不惜舍弃家庭生活时间,轮值观测,夙夜扎根一线。

今年是技术研发中心主任夏良投身污泥处置技术研发的第十年,谈及新技术成果工程化测试的那一天,他依然记忆犹新。十一月的黑麋峰寒风刺骨,团队所有人都坚持来到现场,怀着焦急的心情等待结果,面如火烧。晚上十一点,所有设备顺利贯通,技术效果显示明显优于估算的结果,成功的喜悦一下点燃了前一秒还在高压状态中的人群,大家纷纷举起手机记录这个时刻。“见证了一项新技术产生,让我们有一种油然而生的成就感、幸福感。”夏良感慨道。

功夫不负有心人。“MIR-D”污泥直干脱水技术凭借改性彻底、滤液价值高、处置途径广和成本极低的优势,已成功应用于工程实践,打开了污泥处置的“无害化、减量化、稳定化、资源化”四化新局面。

(技术成果工程化现场。)

再次遇见“泥”

这些经由“MIR-D”污泥直干脱水技术处置的市政污泥,最终变成了什么,又会被如何利用呢?

吞进去的是污泥,吐出来的是用途广泛的资源。据夏良主任介绍,目前经过“MIR-D”技术处理后的污泥从软塌塌的糊状物质变成了含水率低于40%、呈蜂窝块状的固体材料。这种形似“饼干”的固体材料遇水不再吸水,可直接焚烧或与垃圾掺烧,甚至可以代替部分制砖原材料,成为路基回填材料。而在“饼干”压缩(板框脱水、带式干化)过程中生成的废水(滤液)也富含有机物和养分,既能回收为沼气做能源,又能直接回到污水处理厂进水端,还能加工为农林植物生长所需的液态有机肥。

(高价值的滤液。图片均由 通讯员提供。)

认真践行“绿水青山就是金山银山”理念是湖南军信环保股份有限公司对一座城市的庄严承诺,秉承“用科技改善环境,服务社会、造福民众”是一代代军信人的赤子恒心。涓涓清水从水龙头流出、股股雨水汇入排水口、吨吨工业废水流向污水处理厂……它们“一路畅通”、我们的生活正常进行,依靠的正是在黑麋峰深处,在技术研发一线的军信人,是他们守正道、讲担当,扮演着这座城市的“隐形”守护者。