干货|节能环保央企知多少

节能环保央企知多少

节能环保央企,不止节能和光大

谈到节能环保产业的央企,大家脑海中第一印象就是两家巨头——中国节能环保集团公司和中国光大国际有限公司。同样是老牌环保类公司,同样基本覆盖环保全产业链,同样在固废处理、水务处理和清洁能源领域有多个行业知名的项目。

然而,随着近些年来国家整体经济转型和环保领域飞速发展,越来越多的央企开始玩“跨界”进入环保业,这其中比较知名的包括中信旗下的中信环境投资集团有限公司、中广核旗下的中国广核新能源控股有限公司等。这些跨界进入环保界的央企有些刚刚起步,有些刚有起色,有些已经炉火纯青了。今天,和君节能环保观察(微信号:HJJNHB)就带大家纵览一下从事各个细分环保行业的央企情况。

需要提请注意的是,按照环保业的习惯,“新能源”指的是风能、太阳能、核能、地热能等,不包含水电和新能源汽车、新能源电池等业务。

近半数央企涉足环保类业务,水处理光伏最受青睐

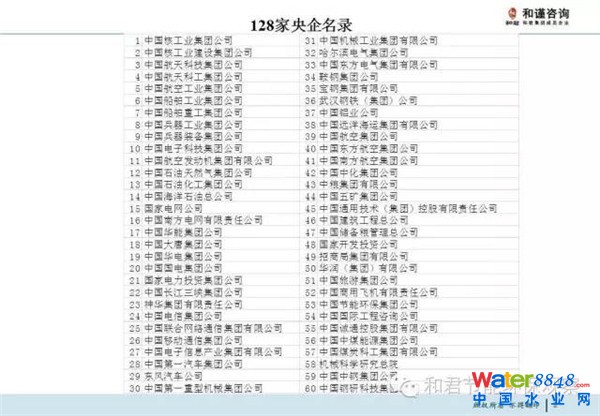

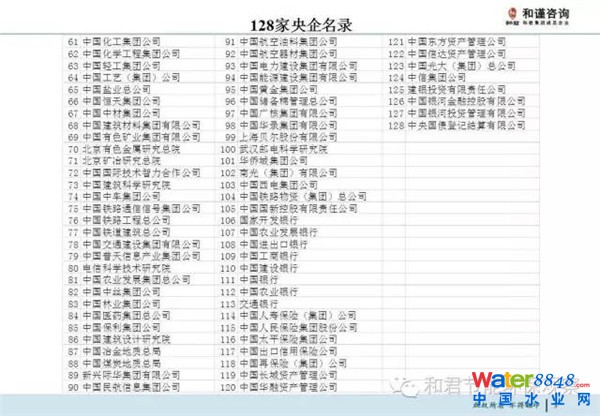

我们通常意义上讲的“央企”是指由国资委和财政部直管的企业。目前,国资委直管105家央企,财政部直管23家央企(均为金融类机构),共计128家央企。

虽然小编在算之前就预计会有较多的央企涉足环保,但真正统计的结果还是让人吃惊。在128家央企中,已经有61家央企涉及节能环保和新能源行业。105家国资委下属央企有57家有节能环保和新能源业务,28家金融机构中有4家有环保类业务。综合来看,近半数的央企已经进入环保业,其中90%以上的重工业国企都已经进入环保业,再次印证了环保业是个被各方看好的朝阳产业。

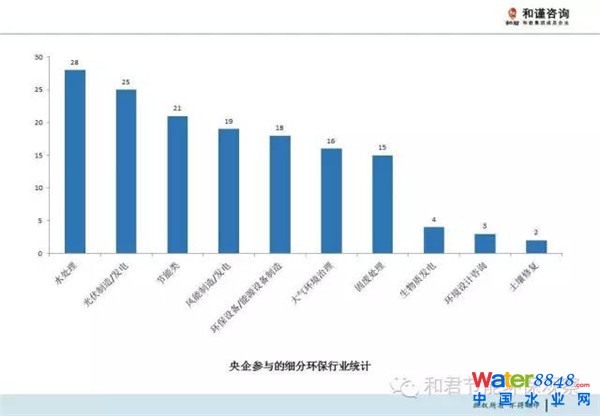

从细分行业来看,参与水处理的企业最多,有28家央企开展了各类水处理业务,包括工业废水处理、农村分布式水站处理和城市传统水务。排名第二的业务是光伏制造和发电,共有25家央企。节能类业务排名第三,共有21家央企参与相关业务,包括合同能源管理、建筑节能和工业节能等领域。19家央企参与风机制造和风能发电业务。18家央企参与环保设施或新能源设备制造业务。16家央企参与大气环境治理业务,包括脱硫脱硝业务和除尘业务。15家央企参与固废处理业务,除环保类业务占比较大的几家央企有较多垃圾焚烧业务,大多数以工业危废处理和工业废物回收再利用为主,其中4家公司还参与生物质发电业务。此外,还有3家央企涉足环境设计和咨询、2家涉及土壤修复、2家涉及环境监测和智能电表等更为细分的行业。

涉足环保原因一:本身业务链的自然延伸

在看过数据统计后,小编(微信号:HJJNHB)再稍微深入一点分析分析,各央企为什么会进入环保产业呢?很明显的一点是,许多工业型央企本身的主营业务需要末端处理,很大一部分环保业务是央企本身业务链的自然延伸。典型的案例如火电龙头企业之一国电集团,成立了国电科环公司专营旗下所有火电厂的脱硫脱硝业务,随着子公司实力的增强也开始接其他公司的脱硫脱硝BOT项目。再比如中国医药集团总公司,看上去和节能环保离得更远,但其主营业务制药本身会产生大量的污水,这一块专业的制药污水处理成为其子公司中国医药集团联合工程有限公司的重要业务之一。

涉足环保原因二:利用原有业务横向拓展

一部分央企开展环保业务的是利用原有业务打开的市场进行横向拓展,在熟悉的市场投放新的产品。典型的案例是中国能源建设集团有限公司旗下的葛洲坝集团。葛洲坝大家都熟悉,本身的主业是做水利的。做好水利以后,发现相关的区域的水处理市场客户关系被打通,水处理的业务模式和技术路线和水利有相似之处,于是自然地进入了水处理市场。在经过初始项目培育后,葛洲坝的水处理业务逐渐成熟并逐步攻占新的市场。

涉足环保原因三:看好市场往里闯

如果说原因一和原因二可以让环保业务和央企本身主业发挥一定的协同效应的话,由于原因三而进入环保产业的央企更多的是出于看好环保产业整体发展的缘故。这些企业本身要么资金充裕需要需要新的投资点,资本密集和政策推动的环保行业恰好满足它们的需要,典型的案例是中信成立中信环境投资集团,一下子同时进入水处理、垃圾焚烧和危废处理三个子版块,动作不可谓不大。也有一些企业由于行业整体处于衰退期,急需要新的业务增长点来满足国资委保值增值的要求。比如传统的钢铁企业最近面临困难,鞍钢为了一定程度地减少亏损,其旗下鞍钢集团工程技术有限公司就最新涉及了合同能源管理和环保工程EPC总承包类业务,以此来弥补钢厂现有建设开工不足的问题。

小心,环保业没那么简单!

经过和君节能环保观察(微信号:HJJNHB)的简要介绍,相信各位读者已经初步了解为什么央企纷纷要投入财力物力进入环保业了吧。不过,在这儿我们得给各央企也提个醒,任何行业都有其专业的门槛,环保产业也不例外。新成立的环保业务产生之初就要面临专业的以环保为主业的央企、实力强劲的地方性国企和技术上有比较优势的民企的多重围剿。特别地,带上了国有资本帽子的民企更是如虎添翼。近年来,启迪桑德、东江环保、碧水源等“混合所有制”企业也不时在竞争中击败地方性国企乃至央企拿到项目。此外,环保产业作为典型的公共事业,投入大产出慢,前期需要较大的资金净投入,相关央企也要做好心理准备。中铝集团就是一个典型案例:中铝早早地就在环保行业布局,进入大气治理脱硫脱硝业务。但是由于企业的持续亏损,现金流不足,不得不忍痛在环保行业恰逢轰轰烈烈大发展的时候将旗下五家企业燃煤发电机组的脱硫脱硝、除尘等环保资产以17.59亿元的价格转让给民企国电清新。

总体来看,央企大举进入环保产业有其必然性和合理性,在战略上也许是走了一步好棋,但千里之行始于足下,战术上环保产业内部企业的竞争和厮杀才刚刚开始。

解码央企“环保军团”

|

化工707新闻网讯:

导语:随着环保市场在短时间的急速膨胀,能源央企的环保版图开始进入大众视野。这群能源央企的“环保军团”在群雄逐鹿的环保领域,是如何厮杀的?为何在传统能源领域中能够翻手为云覆手为雨的国企,在环保领域中却没能够将“央企血统”的优势发挥到最大?是企业自身的局限,还是行业特性所致?

2月5日,立春刚过,略显沉积的国内能源行业朋友圈被一则消息刷屏:北控105亿元购德国最大垃圾发电运营商。

这不是北控第一次在欧洲“淘金”,2013年,北控水务就以1亿欧元的价格收购葡萄牙私营水处理营运商CGEP集团。

相比于过往几年,中国国家石油公司一次次大手笔的海外并购,北控的这一笔收购并不算特别巨大。但是值得我们注意的是,在2014年7月,国际油价开始暴跌之后,中国三大国家石油公司都面临着巨大的经营压力。去年一整年,石油公司的海外投资寥寥无几。

与之相对应的是,2015年环保并购市场火爆,海外并购更是出现惊人的增长。2012年,环保企业海外收购仅1起,2013年4起,2014年只有2起,而2015年达15起,是前三年总量的两倍多。

并购火爆的背后,是整个行业的沸腾。就像中国国家石油公司海外并购最高潮的时期和国际油价处在高点的时期几乎完全重合。

2015年,中国能源行业在供给端几乎陷入了“全面过剩”的“魔咒”:电力过剩、煤炭过剩、天然气过剩、炼油过剩……大公司过去十年在生产端的大规模扩张遭遇到了经济增长缓慢的强烈阻击,行业传统生态和公司传统的发展战略都遭到了巨大的挑战。

但是,在另一方面,能源相关的节能、环保产业开始崛起。“十三五”期间,我国环保产业的全社会投资有望达到17万亿元;“水十条”预计拉动4万亿元至5万亿元社会投资;“土十条”发布带动的投资预计远超5.7万亿元。如果算上“气十条”的1.7万亿元,同时乐观估计“水十条”投资5万亿元,则三大行动计划总投资将超过12.4万亿元。

这并非偶然,东部经济发达地区严重的环境问题和西部地区有限的环境容量都倒逼着政府加强对环境的容忍上限;而生活水平的提高,也让全社会对环境的期待呈几何倍数的上涨。

在高污染、高耗能的产业大规模的从国内转移出去之前,中国的节能环保产业无疑将会迎来最黄金的发展时期。在能源行业中,占据了主导地位的央企拥有最庞大的市场潜力。但是无独有偶的是,很多央企都拥有自己的节能环保板块子公司。

这些能源央企的“环保军团”究竟有着哪些过人的实力?其雄厚的央企血统又有着哪些固有的优势和劣势?面对来势汹汹的民企和外企,他们能保住自己的地位么?

市场:从内部到竞争

据统计,截至2015年底,环保产业产值预计达到4.5万亿元。国内环保行业并购案例约120起,涉及交易金额超400亿元。

但是严格意义上讲,节能环保并非是一个完全新兴产业,伴随着我国工业化、城市化的发展,节能环保才被提高到一个国家战略的高度。因此,节能环保产业扩张程度不可能像一个全新的产业那样,其市场的需求也不是无限的。或者可以这样说,当前节能环保产业绝对市场容量是巨大的,但是相对市场容量仍是有限的。节能环保产业的市场容量可以承受目前行业内的企业,但是对于新的参与者,市场机会并不是很大。节能环保产业是个大蛋糕,但是分吃这个蛋糕的人有很多。具体到能源领域,恐怕这个蛋糕更小,分食者更少。

“从能源的节能环保角度来说,还是以大型国企为主。”E20环境平台合伙人薛涛对《能源》杂志记者说。

如果要说能源央企下属的环保公司最大的优势是什么?在这个问题上,大家的答案几乎是一样的:项目充足,肥水不流外人田。

集团公司将自己的项目节能环保项目交给自己的环保公司来做,这让节能环保公司免去了市场开拓的时间和精力。

这一点也最为外界所诟病。“能源央企的节能环保项目在市场看来毫无疑问是价值最高的,甲方好说话,价格好商量,利润高。就这样被系统内企业拿走了,系统外的企业肯定会说闲话。”一位业内人士对《能源》杂志记者说。

不过,此举恐怕不能简单的解释为能源央企在“护犊子”。“2004-2006年,华电集团内部进行了一次大规模的电厂调研,发现集团下面三分之二的环保设施都未好好利用,有的是建成后竟是水货,设备都是贴牌的,甚至是一堆废铁,有的是建成后后期的运行维护不到位。鉴于此,我们重新进行了一些改造。” 华电科工集团环境保护分公司(以下简称“华电环保”)副总经理、党委副书记李苇林向《能源》记者介绍说。

“十年前的节能环保产业也许可以用方兴未艾来形容,有一些缺陷。但是,实际上,现在很多节能企业,都是在跑马圈地,实际节能效果根本经不起推敲。环保公司也基本都是工程公司,很少有核心技术。”上述业内人士对《能源》杂志记者说。

然而,现在类似华电环保这样的央企环保公司也并不能高枕无忧。环保的市场固然庞大,但一个公司的潜力终究是有限的。一旦进入到市场当中去,央企环保公司不仅要面对其他央企环保公司的竞争,还要面对大量民营企业的竞争。相比于国企,这些民营企业经历过更加残酷的市场竞争。在更开放的市场中,这些民企会更具有竞争力。

这样的情景已经在诸多节能环保的细分行业中出现。中节能是中央企业中唯一以节能作为主业的企业,也是国内体量最大、资金实力最雄厚的节能企业,但是中节能在行业中也做不到垄断,面临着巨大的市场竞争。脱硫脱硝市场中则活跃着大量的国企、民营企业,国企有中电投远达、大唐科技等,民营企业有福建龙净环保、北京清新环境、浙江天地环保、山东三融环保等。废水处理市场更是方兴未艾,国企、民企、大企业、小公司,鱼龙混杂。

为何在传统能源领域中能够翻手为云覆手为雨的国企,在环保领域中却没能够将“央企血统”的优势发挥到最大?是企业自身的局限,还是行业特性所致?

央企环保公司的命门

“在资产时代,做大是企业的核心。”但傅涛同时也表示,“做大了也会有大企业病,当环境用户需求越来越真实,需求越来越到位的时候,很多小而美公司之间的优秀组合衔接,将是未来很重要的竞争趋势。”

央企的环保公司无疑是属于大公司范畴的,它们体量巨大,而且又有稳定的业务,在政商关系上,即便不具优势,也绝不占劣势。在节能环保行业中,这看似是“巨无霸”般的存在,却也面临着诸多的挑战。

归根结底,节能环保产业的特性和传统能源产业就有着巨大的差别。能源行业长期以来都是供给导向的市场,只是在2015年才逐渐暴露出过剩的问题。而节能环保产业从诞生之日起,就是需求导向的市场。

供给导向的市场,需要庞大的资金,企业越大,融资成本低;需求导向的市场,小企业会更有优势,它更容易找到需求,更容易得到股权资本的青睐,成长空间会更大。

“中国节能环保市场的门槛并不高。国内的环保技术需求大、水平低。很多技术都是直接从国外收购来的。”上述专家对《能源》杂志记者说,“而国外虽然技术先进,但是应用市场饱和,空间有限,有很强的出售欲望。两者一拍即合,并购成本也不会很高。”

低门槛,让有志于节能环保产业的公司能够很快的进入行业,并且拥有不低的技术水平。尽管央企环保公司把持了系统内的项目业务,但是一方面是各大能源央企对项目实行招标制,直接把项目交给“自己人”的现象越来越少;另一方面,央企环保公司也在走出去参与市场竞争,双方在市场上的直接交手,必不可少。

小企业的优势在哪里?“节能环保最后拼的是技术服务实力,在这样的灵活性上,大公司一定不如小公司。小公司有更强的创新能力,而大公司往往容易僵化,到最后要依靠并购保证自己的技术进步。”

小公司的生存会随着市场的变化而变化,适者生存。而能源央企的环保公司们自然不会有“死亡”的压力,这在某种程度上降低了技术更进一步锐化的可能性。公司内部的自产自销更是会让企业陷入安逸的状态。最终生于忧患,死于安乐。

环保正在变得越来越重要,环保对于能源央企也正在变得越来越重要。这些都毋庸置疑。但是对于主业不是环保的能源央企来说,他们的环保公司未来会在各自的板块中扮演着怎样的角色?

环保板块的未来

央企涉足节能环保领域,这并非是最近才兴起的。

2月5日,中国电力建设股份有限公司发布重大工程中标公告,公告称,中电建牵头与下属全资子公司中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司联合体中标深圳市茅洲河水环境综合整治项目,中标金额为123亿元人民币。

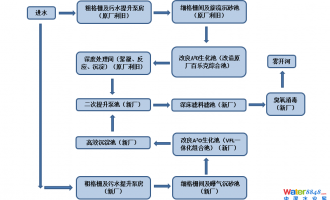

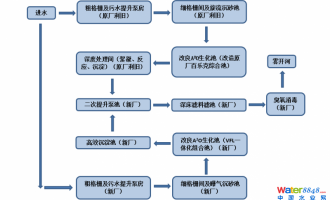

这百亿水务大单为我们先开了中电建环保板块的冰山一角。市政建设、水务与环保都是中电建的重要业务之一,承接了昆明市污水处理厂等一批国家大型基础设施建设项目,投资建设了西咸新区沣东新城河道综合治理、成都市天府新区锦江生态带整治、四川省都江堰灌区毗河供水等系列重大工程,投资供水及污水处理业务产能超过100吨/日。

中国水电工程顾问集团公司,作为中电建的子公司,不仅承担了中电建水电项目的勘察设计工作,更是中电建水务业务主要承担者。

除了能源央企之外,产能过剩领域的央企,也早早开启环保的尝试。

作为全球最大的冶金建设承包商和冶金企业运营服务商,中冶集团实际上涉猎环保行业多时。

钢铁毫无疑问是中冶集团最核心的主业。但是,钢铁产能在全国乃至全世界的全面过剩,都让中冶集团未来的经营面临着巨大的挑战。但是环保业务的出现和发展,为中冶提供了一个全新的思路。

以中冶集团子公司中冶华天为例,原本以钢铁建设为主业的工程公司,现在却以水处理业务出名。在水务领域,中冶华天已通过BOT、TOT等模式先后投资运营了19个市政污水处理项目,分布在安徽、山东、湖北、福建、河北等地,总规模达150万立方米/天。

目前,中冶华天已完成冶金、市政、印染、造纸、食品加工、医药化工、海水淡化等十余个行业水处理工程六百余项。以钢铁建设起家的中冶华天,非钢业务比重已超过65%,其中环保业务合同超过20%。

中冶华天的案例虽然直观上略显极端,但是在产能过剩的领域,环保业务追赶甚至超过主业,并非天方夜谭。

神华集团的国节能公司以及中石化刚刚成立的中石化节能环保工程科技有限公司,都是产能过剩领域内的龙头企业在节能环保方面的尝试,除了有给系统内做项目的考虑之外,让这些节能环保公司承担更多的企业转型重任,恐怕也并非不在决策者的考虑之中。

|