11月16日上午10 时,随着位于河南省濮阳市渠村乡南湖村沉沙池进口闸闸门提起,引黄入冀补淀工程开始试通水,黄河水经过沉沙池过滤,汩汩北上,滋润燕赵大地。

引黄入冀补淀工程是是国务院确定的国家172项节水供水重大水利工程之一,是河北省推进生态文明建设的重大水资源配置工程,也是河北雄安新区生态水源保障项目。这项跨省、跨流域调水工程自河南省濮阳市黄河渠村新、老引黄闸取水,途径河南、河北两省6市(濮阳市、邯郸市、邢台市、衡水市、沧州市、保定市)26个县(市、区),最终入白洋淀。工程总长482公里,其中,河南省境内84公里,河北省境内398公里,工程投入使用后可极大缓解沿线农业灌溉缺水及地下水超采状况,对改善雄安新区水环境、保持白洋淀湿地生态系统良性循环起着重要作用。

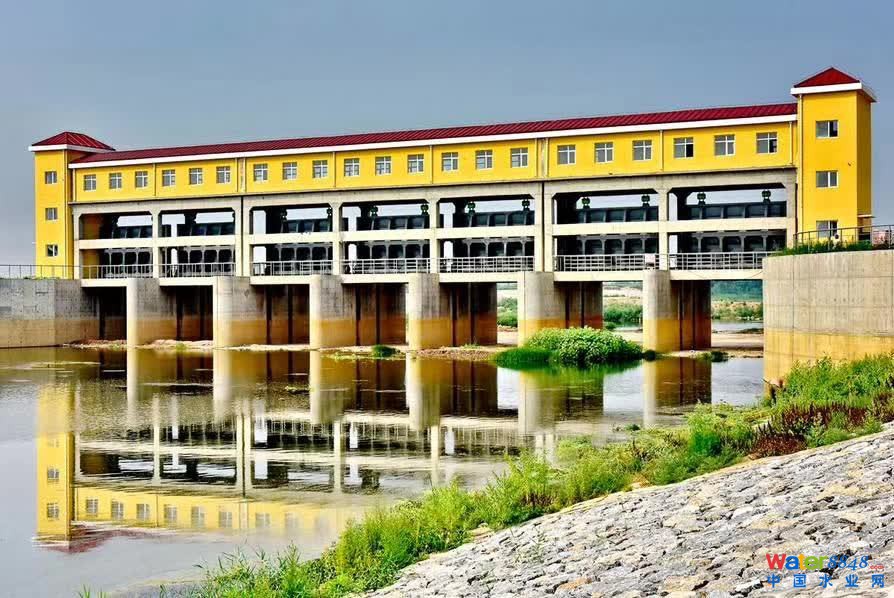

图为濮阳市濮清南干渠

黄河水质为二类水,含沙量较大,为了保证送到白洋淀的水是清水,引黄入冀补淀工程建有多个沉沙池,对黄河水进行沉沙处理,保证黄河黄色的水变成清水流入河北。沉沙池分为1号池体和2号池体,整个沉沙池占地2600多亩。濮阳段一立方水含沙量一般能达到30到40公斤,通过沉沙池可以过滤60%的沙子,一立方水只剩下10公斤左右的沙子。这样再经过沿途各县的自然沉淀,到达白洋淀的水是非常清澈的。

沉沙池

为了保证黄河水能顺利通过,在工程渠道与天然河流交叉时,工程采用了穿河倒虹吸的方式,让黄河水从河流下面穿过。

邯郸魏县黄河入河北省处穿卫倒虹吸工程

黄河在河南濮阳的主河流量常年控制在300-500 m³/s,引黄入冀补淀工程在渠首的设计流量为100m³/s,相当于把黄河主河道的流量引走四分之一用于工程沿线地区水资源的补充。河南的濮阳市,河北的邯郸市、邢台市、衡水市、沧州市、保定市都将受益。

图为穿卫河渠道

引黄入冀补淀工程河北段利用的基本是原有渠道或河道,通过扩挖清淤、提升改造,渠道过流能力大大提高,不但能满足向下游输水的功能,担负起防洪排沥的任务更不在话下。闸门完全开启的情况下,设计的过流能力完全能保证工程的安全运行。

图为釜东排河

工程通水后,将用于农业灌溉和生态补水。河北省按冬四月(当年11月至来年2月)引水,平均每年引黄河水6.2亿立方米。其中,农业灌溉3.65亿立方米,可灌溉河北省农田272万亩。同时,每年可向白洋淀生态净补水1.1亿立方米,生态供水效益达1.59亿元。

图为余晖下的老漳河

据河北省引黄入冀补淀工程邯郸段建设处处长崔俊波介绍,黄河水的到来将给河北沿线缺水地区,尤其是地下水超采漏斗区新增一个水源保障。南来的黄河水用于灌溉农田,相当于置换出地下水,缓解地下水超采的状况。此外,通过沿途输水过程当中的渗透补充,也在一定程度上补充地下水。这个效益会慢慢显现出来。

图为邯郸穿漳枢纽工程。

引黄入冀补淀工程沿线设置了多个节制闸,用于调节黄河水量。位于衡水冀州的东羡节制闸为7孔闸,是河北直管段最大的单体建筑物,设计输水能力为48 m³/s。黄河水要通过东羡节制闸后流向白洋淀。

东羡节制闸

由于地处平原,又没有大江大河做水源,衡水湖补水主要靠人工引水,曾多次引河北、山东交界卫运河的水,随着引黄入冀补淀工程的通水,衡水湖有望新增补水途径。相关部门也正在论证加大黄河供水量的可行性。

这项跨省、跨流域的调水工程,堪称“小南水北调”。从天空俯瞰广袤的华北大地,引黄入冀补淀与南水北调两大水利工程遥相呼应,形成“双龙”格局。

沿着主渠道继续北上,就到了任丘市的十二孔闸,闸门的那边就是白洋淀。曾经,白洋淀是“九河下梢”,但近年来却经常面临缺水的困境。自1996年以来,白洋淀已先后经历了32次生态补水。再等大约15天,黄河水就将款款流入白洋淀,每年为这颗“华北明珠”生态净补水1.1亿立方米。

来源:凤凰网 水利家园