导读:目前,中交建提出收购IDE的报价为6.5亿美元。资料显示,IDE2015年全年营收1.73亿美元,毛利润率24.8%,净利润率1.7%。2014年净利润为3100万美元,净利润率为11.1%;2013年净利润为3000万美元,净利润率为10.4%。

央企中交建正在筹划收购全球最大的海水淡化公司。

8月14日,美国工程领域最权威学术杂志Engineering News-Record对外透露,从以色列金融行业渠道获知,全球最大的海水淡化公司、以色列的IDE海水淡化技术有限公司(以下简称IDE)收到至少三家公司的收购报价。

其中,中国交通建设股份有限公司(简称中交建)提出一个高达6.5亿美元的非约束性报价(non-binding offer),在这轮的收购报价中处于领先地位。

中交建的一位工作人员对21世纪经济报道记者确认了该消息,并表示:“目前还在进一步洽谈中,关于收购报价、收购目的等一系列具体问题暂时不便对外披露。”

“IDE是一家以工程总包和技术为主导的全球领先公司,是一个很好的收购标的。”河海大学非常规水资源与海水淡化中心主任、中国水利企业协会脱盐分会秘书长郭有智对21世纪经济报道分析。

郭有智分析, 收购IDE之后,对中交建而言,将获得最先进的海水淡化技术和大型海水淡化工厂建设与管理运行经验,未来在港口航道建设特别是在海岛上建港口时,将不再受淡水供应的限制,有利于海洋开发和走出去战略。

根据以色列金融行业消息人士透露,IDE出售的最后报价会在今年秋季明确,整个交易最终会在年底敲定。

IDE在中东市场遭遇瓶颈

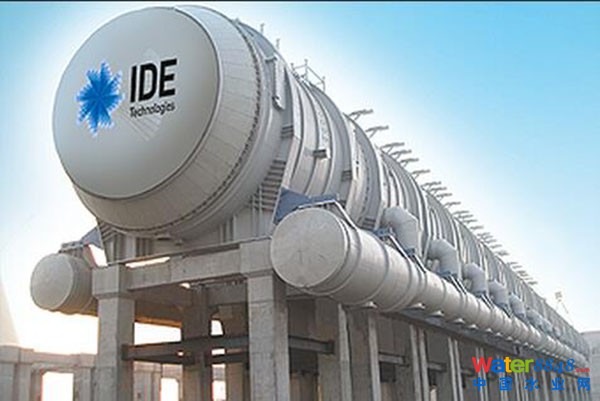

资料显示,IDE成立于1965年,专注于开发先进的海水淡化技术,在海水淡化行业规模最大、市场占有率最高。IDE由以色列化工集团(ICL)和德莱克集团(Delek Group)共同持股,是世界上唯一一家能同时提供热法和膜法两种不同海水淡化工艺技术及设备的供应商。

在主营的工程设计业务之外,IDE在以色列国内也涉足海水淡化工厂的运营业务,目前拥有以色列三家最大的海水淡化厂50%的股份,其中一家是世界上最大的反渗透的海水淡化厂,年处理量高达1.5亿立方米。

“IDE的市场布局主要集中在以色列、欧洲、北美、中国、印度、智利和澳大利亚等国家和地区。”郭有智介绍。

2009年,IDE与天津国投津能发电有限公司合作,为国投北疆发电厂海水淡化项目一期建造日产20万吨的低温多效海水淡化装置项目。2011年项目竣工投产,是中国已建成最大的海水淡化项目,也是中国第一个向社会供水的大型海水淡化项目。

根据Engineering News-Record报道,早在去年,IDE的两大股东以色列化工集团和德莱克集团聘请了瑞士投行UBS来加快IDE的出售进度。

这两家股东公司都在过去几年出售各自的非核心资产,以把重心转移回各自的主要业务上来。其中,德雷克集团是以色列的一家一体化能源公司,目前主要专注于能源领域的业务,尤其最近他们在以色列的地中海海岸线发现了新油田。

“IDE被出售的另一个原因还在于市场的开拓瓶颈。尽管IDE已经实现多国布局,但它由于所在国的种族和历史等方面原因,无法进入以色列以外的其他中东地区市场这一世界上最大的海水淡化市场,未来增长受限。”郭有智分析。

对此,以色列BDO咨询公司首席经济学家Chen Herzog分析,“如果IDE被外国公司收购,可能会改变它在阿拉伯以及伊斯兰国家的市场前景,这些地区占了全球海水淡化市场的60%。 如果IDE被中交建收购,也有助他们加快在中国市场的扩张。”

“中国企业是合适的收购主体。在被中国企业收购之后,IDE进入中东其他国家的障碍就不再存在。”国际清洁技术转移的专业咨询公司宇墨咨询创始人徐荣对21世纪经济报道分析,但是国内海水淡化市场短期内很难起来。

北控阿科凌海水淡化有限公司原CEO白瑜对21世纪经济报道分析,IDE的出售计划在国内海水淡化行业并非新闻,早在两年之前IDE就启动了出售计划,并与包控北控在内的多家中国企业进行过洽谈。

中交建正在中东及海洋深入布局

令市场略感不解的是,正在与IDE商谈收购业务的中交建并非一家环保公司。中交建为何有意收购IDE?

目前,中交建既是世界最大的港口设计建设公司、世界最大的公路与桥梁设计建设公司、世界最大的疏浚公司、世界最大的集装箱起重机制造公司、世界最大的海上石油钻井平台设计公司,也是中国最大的国际工程承包公司、是中国最大的设计公司、中国最大的高速公路投资商;拥有中国最大的民用船队。

此前,中交建已在以色列市场进行深入布局。公开资料显示,2014年9月23日,中交建的子公司中国港湾工程公司(CHEC)与以色列港口发展和资产公司(IPC),在以色列总理府签署阿什杜德南港口建设项目承包协议。

“这项收购可能与中交建的港口设计有关。港口通常都是船只、舰队等海上交通工具补给淡水的重要节点,目前大部分港口的淡水主要通过市政管网输送,这意味着如果港口距离市区较远的话,取用水成本很高,而通过就近的海水淡化工厂供应淡水,就具有了相对的经济性。”郭有智分析。

郭有智进一步指出,目前海水淡化每吨淡水的工程造价为6000元,那么对一个中等的港口来说,建一个供水1000吨的海水淡化工厂基本已经够用,投资600万也在可承受范围之内。如此看来,IDE的业务就能与中交建的港口设计业务结合在一起,间接提高了中交建的港口设计和承包能力。

目前,中交建提出收购IDE的报价为6.5亿美元。资料显示,IDE2015年全年营收1.73亿美元, 毛利润率24.8%,净利润率1.7%。2014年净利润为3100万美元,净利润率为11.1%;2013年净利润为3000万美元,净利润率为10.4%。

对此,白瑜认为,中交建的收购报价略微偏高,前两年IDE的出售之所以没有完成就是因为要价太高,据说IDE期望的售价为7.5亿美元之上。

“IDE是一家非常有价值的公司,在设计、工艺、能耗和成本控制方面能够做到最优,收购这种公司不能按照传统的公司估值方法去进行分析,必须综合考虑它的技术、储备和战略以及我国开发海洋的战略。”郭有智分析。

【追踪】收购收购又收购 国际海水淡化公司为何如此受中国企业青睐?

来源:宇墨Umore 作者:Mickey Shi 2016/8/17

所属频道: 水处理 关键词:海水淡化 IDE 海淡工程

近一个月,一系列收购、收购还是收购的事件让沉寂已久的海水淡化行业再次火热起来。对于最新的重头戏——中国交建公司对国际海淡巨头IDE的竞价收购事,宇墨智库的团队已在昨天文章中深度分析。今天我们趁铁打热,我们来深入浅出地聊聊国内的海水淡化的江湖。

尴尬的五年

海水淡化行业并非没有“火”过。早在2012年,国务院发布《关于加快发展海水淡化产业的意见》后,就有众多媒体和机构预测这一行业将进入黄金时期,成为下一只风口猪。

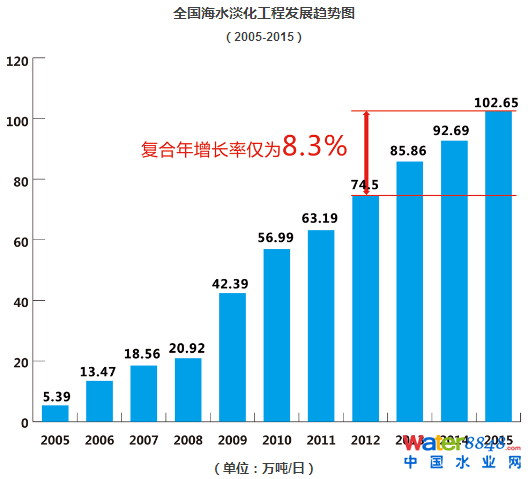

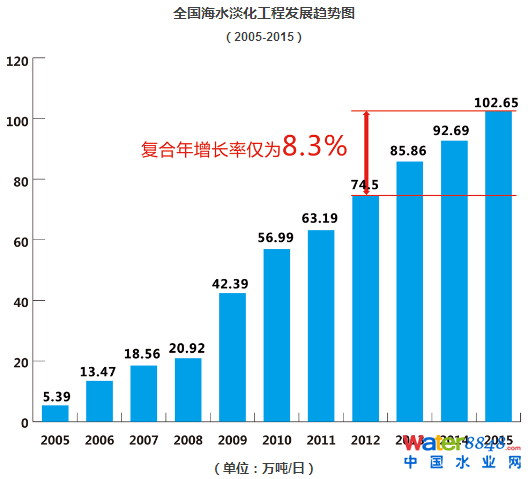

然而打后数年的发展却遭到数据结结实实地“无情打脸”:2012至2015年,全国海淡工程规模复合年增长率仅为8.3%。发展意见中的一系列量化目标:

…到2015年,海水淡化能力达到220万-260万吨/日,对海岛新增供水量的贡献率达50%以上,对沿海缺水地区新增工业供水量贡献率达15%以上,海水淡化原材料、装备制造自主创新率达70%以上…

但结果……一个也都没有实现。

问题在哪儿那么,问题在哪儿?

其实在问题的原因上,业界的认知非常一致:

【 成(mei) 本(qian) 】

目前国内最好的海水淡化项目吨水成本也要4-5元左右。但即使是水价较高的工业用户,除天津等极少数地区以外,我国各地工业水价几乎都在4元以下,就更别说民用水了。因此在中国的绝大部分省市,海水淡化就是一桩亏钱生意。

除成本之外,政策的不给力也是重要的原因。虽然不少人在描述我国海淡行业发展历程之时依然强行用上了“政策大力支持”的字眼。但事实是,在上述《意见》政策本身就缺乏细节与执行性的情况下,之后就再也找不到什么像样的后续配套规划或者法律法规了,如此政策的促进作用自然可想而知。况且我国决策层对于海水淡化路线的态度本身就摇摆不定,北方城市缺水问题以南水北调而不是海水淡化来解决就可见一斑。

破局的关键

在这种情况下,要让这一生意不亏钱,主要有两种办法,一个是增加收益,要么就提高水价,要么政府给予补贴。但提高水价会让本来就已经营艰难的工业企业负担增加,很难实现;而政府补贴…不是不行,但纵观各行各业,依赖政府补贴的却能发展好的重资产(意味着高风险)行业简直凤毛麟角。因此,希望就落在了另一条路上:进一步降低成本(和成本的战争似乎是海淡行业的宿命)。

海水淡化的成本并非没有压缩的空间,其中的关键在于,提高核心设备的技术水平和国产化率以及提升项目运营的能力。在这两点上,我们总算可以对海水淡化行业的未来感到乐观:收购,尤其是海外收购成为了中国有意发展该项业务企业进行破局的关键钥匙。

近一个月以来,一连串国内公司主导的并购案吸引了环保媒体的注意,巧合的是,都与海水淡化相关:

先是巴安水务宣布将收购瑞士水务股权以获得源自IDE的海淡核心技术。而后天壕环境全资收购拥有5个海淡项目业绩,以及十多项脱盐技术的赛诺水务。两个星期前,巴安水务宣布将再次出手,以96.7万欧元收购德国上市公司ItN的64%股权。这家德国公司的核心产品陶瓷平板膜可以用于海水淡化反渗透工艺的前端处理。最后,也就是宇墨智库抢先报道的中国企业中交股份参与的以色列海水淡化巨头IDE收购竞价。

宇墨智库认为,这些对专业型公司标的收购和投资毫无疑问将促进先进技术的整合,推动工程运营水平的提升。如果这些海外标的发挥鲶鱼效应(没听过?请自行百度),促使本土设备企业核心设备技术水平继续提升、工程企业的系统集成能力提高、项目运营企业的运营的专业性再上一层楼,让海淡项目吨水成本达到4元以下,配合一些当地政府的税收优惠或者电费减免,盈利的临界点将被打破,不少城市的海淡项目都将具有盈利空间,届时海水淡化将正式告别发展的慢车道。

更远的未来?

我们不妨比较一下海水淡化与传统供水方式的区别。

其中一项本质区别是:传统供水取的是总量相对固定的淡水资源;而海水淡化则取用对人类而言几乎是无限的海水,相当于是拿处理过程中的能耗来换淡水资源。这就决定了,传统供水行业的成本和价格取决于淡水资源的稀缺程度,而海水淡化行业的成本和价格却很大程度上取决于能源的价格。

如果我们把目光放到更远一些的未来,人类毫无疑问在能源领域有着更大的进步空间(例如高大上的托克马克装置)。

也就是说,海水淡化最大的能耗(成本)劣势将在未来逐步消解。到时候…淡化的海水很可能将成为沿海地区新的供应主力,海滨城市再也不需要找人借水了。

中交建拟6.5亿美元收购全球最大海水淡化公司IDE

澎湃新闻记者 王心馨

2016-08-17 11:58 来自 能见度

当地时间8月14日,美国工程领域权威学术杂志Engineering News-Record透露,全球最大的海水淡化公司、以色列的IDE海水淡化技术有限公司(以下简称IDE)收到至少三家公司的收购报价。

IDE成立于1965年,专注于开发先进的海水淡化技术,在海水淡化行业规模最大、市场占有率最高。

其中一家是中国交通建设股份有限公司(简称中交建),给出的报价为6.5亿美元的非约束性报价(non-binding offer),在这轮的收购报价中处于领先地位。

对于报价,IDE此前的期望售价为7.5亿美元之上。资料显示,IDE2015年全年营收1.73亿美元, 毛利润率24.8%,净利润率1.7%。2014年净利润为3100万美元,净利润率为11.1%;2013年净利润为3000万美元,净利润率为10.4%。

IDE成立于1965年,专注于开发先进的海水淡化技术,在海水淡化行业规模最大、市场占有率最高。IDE由以色列化工集团(ICL)和德莱克集团(Delek Group)共同持股,是世界上唯一一家能同时提供热法和膜法两种不同海水淡化工艺技术及设备的供应商。

IDE在以色列国内也涉足海水淡化工厂的运营业务,目前拥有以色列三家最大的海水淡化厂50%的股份,其中一家是世界上最大的反渗透的海水淡化厂,年处理量高达1.5亿立方米。此外,近年来,这家公一直专注海外业务发展,积极参与了中国,印度,智利和澳大利亚海水淡化厂工程。

“如果IDE被外国公司收购,可能会改变它在阿拉伯以及伊斯兰国家的市场前景,这些地区占了全球海水淡化市场的60%。 如果IDE被中交建收购,也有助他们加快在中国市场的扩张。“BDO咨询公司首席经济学家Chen Herzog在接受上述杂志采访时说。

对于中交建来说,若最终能收购IDE,将获得最先进的海水淡化技术和大型海水淡化工厂建设与管理运行经验,未来在港口航道建设特别是在海岛上建港口时,将不再受淡水供应的限制,有利于海洋开发和走出去战略。

有业内人士指出,目前海水淡化每吨淡水的工程造价为6000元,那么对一个中等的港口来说,建一个供水1000吨的海水淡化工厂基本已经够用,投资600万也在可承受范围之内。如此看来,IDE的业务就能与中交建的港口设计业务结合在一起,间接提高了中交建的港口设计和承包能力。

在此之前,中交建已在以色列市场进行深入布局。公开资料显示,2014年9月23日,中交建的子公司中国港湾工程公司(CHEC)与以色列港口发展和资产公司(IPC),在以色列总理府签署阿什杜德南港口建设项目承包协议。

有金融业人士称,最后的出价时间是在秋季,预计今年年底最终确定收购方。根据Engineering News-Record报道,早在去年,IDE的两大股东以色列化工集团和德莱克集团聘请了瑞士投行UBS来加快IDE的出售进度。